Пьер Паоло Пазолини. Фото: imago / Cola Images

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

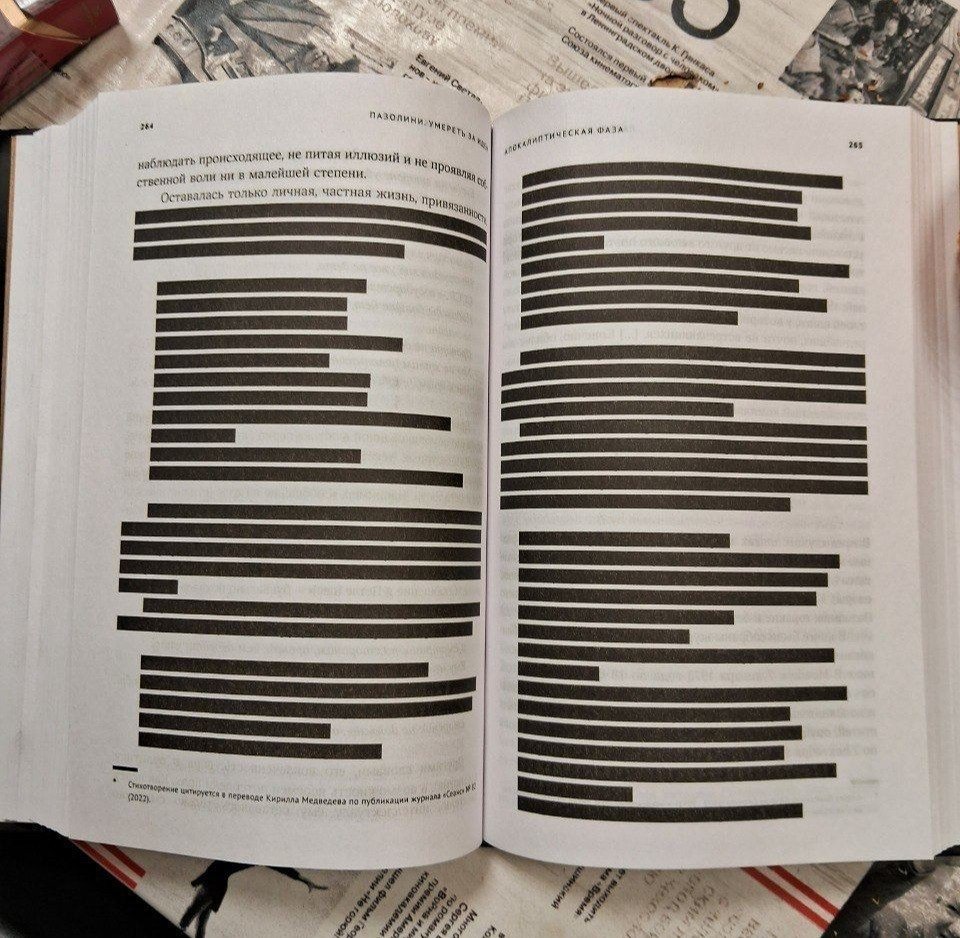

Фима Собак, писали Ильф и Петров, слыла культурной девушкой: «…ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм». Пошла бы мадмуазель Собак по статье в наши годы или нет, большой вопрос, а вот издательство АСТ, чтобы избежать неприятностей, явно перестаралось, когда угодило в скандал, замазав жирной черной краской в биографии Пазолини, написанной Роберто Карнеро, все места, мало-мальски относящиеся в сексуальной ориентации великого режиссера.

Понятно, что столь специфическое действие было спровоцировано подлинным испугом, вызванным предупреждениями компетентных органов. Но если быть последовательными, тогда уж надо много чего замазывать в мировой литературе, резать заново в киноклассике и так далее. Одна «Смерть в Венеции» Томаса Манна / Лукино Висконти чего стоит! Кстати, и биографию Висконти, не менее великого режиссера, чем Пазолини, тоже коммуниста по убеждениям и тоже гомосексуалиста, нужно серьезным образом пересмотреть. Точно так же, как сегодня боятся «богатого слова», при поздней советской власти опасались не менее замысловатого понятия «еврей»: цензоры, где могли, от мемориала в Бабьем Яру до аннотации к «Тяжелому песку» Анатолия Рыбакова, заменяли его абстрактными «советскими гражданами», подвергшимися преследованиям немецко-фашистских захватчиков.

Не вполне чистая сила

При всех этих оговорках цензурные изъятия в случае книги Роберто Карнеро все-таки решительно абсурдны. Самое первое глухое зачеркивание, если обратиться к итальянскому оригиналу, — это словосочетание «своего рода антиконформистский эксгибиционизм». Тут какое слово запретное, способное потрясти воображение Эллочки и нарушающее закон? Или вот еще одно загадочное вычеркивание в авторском предисловии:

«В этом Пазолини действительно «нечистый» автор и его литература — «нечистая».

Как это понимать? Ну не про нечистую же силу речь идет. Да она пока и не запрещена.

Впрочем, нет худа без добра: благодаря скандалу множество россиян узнало о существовании такого человека, как Пазолини, книгу, как и все запретное, активно покупала не только интеллигенция (носитель, как сказано в недавнем указе главы государства, «деструктивных неолиберальных идеологических установок»), но и публика попроще. Ну, примерно так же способствовал новой волне популярности романа «Мастер и Маргарита» одноименный кинофильм. Так читательская публика и до «Белой гвардии» дойдет, и до ранних рассказов Михаила Афанасьевича…

Карнеро Роберто «Пазолини. Умереть за идеи». Издательство АСТ. Фото: соцсети

Стыдливо-девичья цензура времен позднего путинизма ни в какое сравнение не идет с распущенными временами позднего брежневизма, когда любой носитель «деструктивных неолиберальных» мог отправиться в кинотеатр «Иллюзион», купить у спекулянтов билет (просто так на вражеское кино билетов было не достать) и смотреть вдоволь этого самого Пазолини вплоть до фильмов «Цветок тысячи и одной ночи» и «Сало, или 120 дней Содома». Если же иному дотошному читателю вдруг вздумается все-таки поинтересоваться, что скрывается за черными полосами цензуры в книге Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи», в ряде случаев он это может сделать, потому что некоторые произведения Пьера Паоло издавались на русском языке — и в киноведческой периодике, и в фундаментальном сборнике его работ 2000 года, отправленного в набор еще при демократическом президенте Ельцине: тогда никому в голову не приходило цензурировать что-либо, не говоря уж о Пазолини, имевшем еще значение для недобитой русской интеллигенции, увлеченной кино 1950–1970-х. Нет никаких сомнений в том, что книга Карнеро прошла бы незамеченной для сколько-нибудь широких масс, если бы не буйство цензуры.

Умереть за идеи

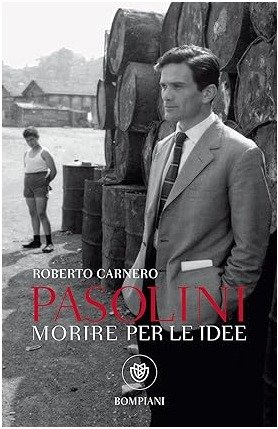

Книга Роберто Карнеро, разумеется, не имеет никакого отношения к пропаганде однополых отношений. Сама жизнь режиссера, а даже, скорее, так и оставшаяся загадочной смерть является контрпропагандой этого дела — на пляже в Остии он был убит то ли временным юным партнером, то ли группой товарищей, которым заказали преступление. Обложка оригинального итальянского издания на это намекает (вот что значат «деструктивные неолиберальные» европейские установки — даже в книгоиздании!): там как раз Пазолини на пляже, а на него смотрит мальчишка в шортах и майке-алкоголичке. Здесь Пьер Паоло, впрочем, совсем молодой — времен съемок «Аккатоне» или «Мамы Ромы», цветок запоздалый уходящего неореализма.

Обложка оригинального итальянского издания книги «Пазолини. Умереть за идеи»

Нашим цензорам невдомек, что книга совсем не о том, о чем они все время почему-то напряженно думают или грезят. Она не об «этом», а именно что об идеях и о готовности столь страстного и даже яростного человека, как Пазолини, действительно умереть за них.

Это, разумеется, не в чистом виде коммунистические идеи — в конце концов, за то, на чем сосредоточены наши цензоры, Пазолини еще до кинокарьеры изгнали из Компартии. Это идеи борьбы с потребительскими «установками» (воспользуемся арго кремлевских идеологов) массового общества буржуазной индустриальной эры, размыванием традиционной культуры (да-да, дорогие цензоры, Пьер Паоло идеализировал традиционные ценности архаичной Италии, правда, не любил клерикалов) и фашизмом (настоящим, не выдуманным).

В этом — особенно в предупреждениях о возможности возрождения фашизма — Пазолини сближался с Висконти. Но стилистически, хотя оба отдали дань неореализму, эти два великих мастера расходились. И не только в предпочтениях актеров и, вероятно, партнеров — холодно-аррогантный нордический висконтиевский Хельмут Бергер и народно-простодушный кудрявый южанин пазолиниевский Нинетто Даволи (известный широкой советской публике по «Необыкновенным приключениям итальянцев в России» времен «разрядки напряженности»).

Человеческой грязи (и крови) хватает у обоих, но декадентские интерьеры отпрыска миланского аристократического рода страшно далеки от выгребной ямы, в которой со средневековой прямотой купает своего героя исследователь нравов шпаны, от рук которой он в результате и пал.

Висконти недолюбливал Пазолини, бросал камень в огород конкурента: ах, если бы Пьер Паоло, как и его друг Альберто Моравиа, могли бы столь же хорошо писать, как д’Аннунцио! Попутно заметим, зря он так и о Пазолини, чья проза разнообразна и тонка, и о Моравиа: европейский кинематограф славен его блистательными экранизациями — от «Чочары» Витторио де Сики до «Конформиста» Бернардо Бертолуччи и «Презрения» Жана-Люка Годара (чью эстетику Висконти тоже терпеть не мог).

Поэт Пазолини писал стихи на lenga forlana — фриульском языке, который иногда считают диалектом. Сначала была поэзия, потом проза, и только затем — кино. Сначала был марксизм, потом разочарование в официальном коммунизме с восхищением Антонио Грамши, о котором Пьер Паоло хотел снять фильм. (А кто тогда не был марксистом? «Я был марксистом, как и все», — говорил спустя годы Альберто Моравиа.) Конфликтная, но при этом чрезвычайно проницательная публицистка, лучшие образцы которой, проникнутые антибуржуазным пафосом, публиковались в самой что ни на есть буржуазной газете Corriere della Sera. Пазолини прошел через 33 судебных процесса, в том числе и за оскорбление чувств верующих (правда, обошлось без «двушечки» за это).

Пьер Паоло Пазолини с Вальтером Вельтрони во время демонстрации баскских патриотов. Фото: imago images / Cola Images

Бегство в утопию и из нее

Поэту, писателю и режиссеру во всем хотелось дойти до самой сути, но эти поиски оказались неудачными. Обличая общество массового потребления, он искал подлинности и искренности там, где ее нет. Много путешествовал по Азии и Африке. В Палестине искал древние проявления святости, и хотя и снял «Евангелие от Матфея», но ничего такого — «инаковости и альтернативы индустриальному миру Запада» — не нашел. Массовую культуру Пьер Паоло считал антидемократической, а значит, ведущей к тоталитаризму.

Не зачеркивать Пазолини, а цитировать его должны были бы кремлевские идеологи, если бы сами не пользовались главным продуктом этой, увы, именно западной массовизации — телевидением, которое режиссер считал главным бедствием современности.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

И тогда Пазолини убежал из утопии Востока в утопию и сады наслаждений прошлого, в «Трилогию жизни» — «Декамерон» (1971), «Кентерберийские рассказы» (1972), «Цветок тысячи и одной ночи» (1974), а сам себя представил, и очень органично, в образе Джотто. Утопия Востока, утопия прошлого, утопия Эроса. И опять все не то: начиналось как обычно — пленка «Цветка…» оказывается в прокуратуре Милана, назревает очередной скандал. И вдруг очарованный Эросом суд официально признает фильм «произведением искусства». Ну, раз уж мир насилия и массового потребления сдается перед напором рога изобилия искусства, тогда Пазолини в борьбе с «репрессивной толерантностью» консьюмеризма отрекается от «Трилогии жизни».

Кадр из фильма «Цветок тысячи и одной ночи»

Корсар, чистый корсар… Тогда же в газетах публикуется его антибуржуазная, но при этом чрезвычайно проницательная публицистика («Корсарские письма»), впрочем, ею же Пазолини иной раз занимается даже в стихах — именно в одном из стихотворений он, будучи прозорливее всех, назвал поздний брежневский застойный СССР «мелкобуржуазным государством». И ведь так оно и было:

дряхлеющая имперская идеократия жила потребительскими интересами — на знамени среднего советского городского человека красовались не Маркс — Энгельс — Ленин, а «квартира — машина — дача».

В 1968 году студенческая революция означала бунт контркультуры против старой буржуазности. Но капитализм оказался настолько гибким, что изменился, поглотив и абсорбировав эту контркультуру, превратив ее в часть новой буржуазной культуры. (Волнения 68-го не нравились Пазолини, он полагал, что против детей буржуа, студентов, вынуждены выступать дети бедноты, полицейские.) Буржуазность была обновлена сексуальной, санитарной, контрацептивной и как раз потребительской революцией, преодолением в том числе чопорных цензурных преград. На самом деле в тех событиях рубежа 60–70-х отразился так называемый демографический переход — новый способ существования ставшего доминирующим городского среднего класса (с опозданием и в своих формах то же самое начало происходить и в Советском Союзе: «Сегодня носишь «Адидас», а завтра Родину продашь»).

Этот тренд чувствительнее всех философов Пазолини поймал в эссе января 1973-го «О чем «говорят» волосы» — контркультурная эстетика обуржуазилась и стала знаком новой модой:

«О чем говорили эти волосы? Мы не из тех, кто умирает здесь с голоду, не из этих слаборазвитых бедняков, застрявших в эпохе варваров! Мы служащие банка, мы студенты, мы дети зажиточных родителей, работающих в нефтяном государстве; мы знаем Европу, мы много читали. Мы буржуазия, и наши длинные волосы — свидетельство нашей принадлежности к современному, международному классу привилегированных лиц… Круг замкнулся. Субкультура власти поглотила субкультуру оппозиции, сделав ее своей составной частью: с дьявольским проворством она превратила ее в моду».

Пьер Паоло Пазолини. Фото: Mary Evans / AF Archive

Хорошие убийцы

Так он улавливал тренды и подводные течения окружающего его мира. Да, он традиционалист, но антифашист, противник набора тех «традиционных ценностей», который Пазолини считал опасным для жизни: «церковь, родина, семья, послушание, дисциплина, порядок, бережливость, мораль». Его традиционализм — личный, интимный, это из области «с кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой»:

«Я — сила, исходящая из Прошлого.

Только в традиции моя любовь.

Я вышел из развалин, из церквей,

из врат алтарных, из селений,

затерянных в предгорьях Альп и в Апеннинах…»

В этом он странным образом похож одновременно на Тарковского и Шукшина; точнее, в своих поисках — творческих и интеллектуальных — они похожи на Пазолини, потому что мучительно пытались понять, что происходит с миром, находящимся на сломе традиционализма и торжества модерна, и с их личным миром тоже. Свой дневник Андрей Арсеньевич называл «Мартирологом» — так же ощущал свою жизнь Пазолини.

Пьер Паоло болезненно переживал anni di piombo, «свинцовые годы», период красного террора и рисков неофашистских заговоров (что нашло отражение и в висконтиевском «Семейном портрете в интерьере»). Он считал (и это послание сегодняшнему пассивно-конформистскому населению России), что невозможно отстраниться от беды, сделать вид, что ничего не происходит, когда человек находится в эпицентре катастрофы. В коллективном фильме 1969-го «Любовь и ярость» (как это название подходит Пазолини!) он снял новеллу «С бумажным цветком». Карнеро описывает содержание эпизода так:

«Нинетто Даволи, беззаботно улыбаясь, идет по виа Национале в Риме, в то время как на заднем плане сменяются картины войны, насилия, современного геноцида (от Вьетнама до холодной войны). В руке невозмутимый Нинетто держит огромный бумажный цветок. Голос Бога… рассказывает ему, как его невинность легализует чью-то вину. В наказание Бог убивает его электрическим током, как Христос в Евангелии проклинает бесплодную смоковницу».

В последние годы своей короткой жизни Пазолини много рассуждал о некоей общей опасности миру. Его последнее интервью Фурио Коломбо, которое режиссер дал за несколько часов до своей гибели, полно предсказаний. Пазолини твердит:

«Сегодня многие считают, что нужно убивать… я продолжаю утверждать: мы все в опасности». Это поразительная беседа, она о том, что историю делают люди «отказа», которые способны сказать «нет» внешней авторитарной силе. И снова, и снова — об опасности конформизма: «Можно встретить человека, во всех отношениях милейшего, который «сотрудничает» (скажем, на телевидении) или потому, что ведь нужно зарабатывать на жизнь, или потому, что он полагает, будто это отнюдь не преступление… Все хотят одного и того же. Если в моем распоряжении административный совет или биржевые манипуляции, я использую их. Если нет — дубину… Потому что мне сказали, что хотеть этого достойно… Я осуществляю свое право‑достоинство. Я убийца, и при этом я — хороший».

Мы живем среди таких людей. Когда меняются радикальным образом обстоятельства, меняются и они. О них писала Ханна Арендт в своих послевоенных эссе, удивляясь, куда же — по щелчку — в Германии исчезли нацисты. О том же писал в своих письмах сын нобелиата Клаус Манн: вдруг все немцы начали говорить о том, что они «ничего не знали» и вообще «всегда были против» режима, а самое интересное — стали искать у себя еврейские корни. Еврейская бабушка или невестка (как в случае позорно равнодушного Рихарда Штрауса, у которого младший Манн взял интервью) оказались в цене!

Смерть на пляже

Как и Пазолини, Густав фон Ашенбах из «Смерти в Венеции» тоже умер на пляже.

Странно, что Томаса Манна экранизировал не Пьер Паоло, а Лукино Висконти. Впрочем, это лишь подтверждает близость их творчества при взаимном отталкивании. В кончине Ашенбаха не было особого секрета, тайной была его страсть, которая отныне считается в путинской России запретной и подлежащей цензуре.

2 ноября 1975 года. Тело Пьера Паоло Пазолини на месте убийства.

Фото: AP / TASS

Смерть Пазолини (притом что его убийца вроде как оставил даже книгу о тех событиях, которая не внесла ясности, а добавила сомнений и неразберихи) осталась одной из главных загадок XX века. Карнеро разбирает все версии, и очень много фактов и обстоятельств говорят в пользу предположений об организованном убийстве. Автор биографии мастера цитирует открытое письмо 2010 года Вальтера Вельтрони, бывшего мэра Рима, министру юстиции Анджелино Альфано, с требованием возобновить расследование преступления: «То были ублюдочные годы…» Да, годы насилия и, возможно, сознательного нагнетания напряженности (так это и называлось: strategia del tensione — «стратегия напряженности»), чтобы изменить характер власти. Хилый 17-летний Джузеппе Пелоси вряд ли мог убить взрослого крепкого мужчину, а поучаствовать в организации убийства мог.

«Моралист говорит «нет» другим, моральный человек — лишь самому себе» — это политическое завещание Пьера Паоло. «Нечистый» Пазолини был высокоморальным человеком, чувствующим, как сейсмограф, наступление антропологической катастрофы. И его смерть на пляже стала, как ее ни интерпретируй, метафизическим отказом, моральным «нет» и творческим высказыванием. Пазолини:

«Смерть завершает монтаж фильма о нашей жизни: она отбирает самые значимые ее моменты… Только благодаря смерти наша жизнь становится высказыванием».

Странно, что и эту фразу не замазали черной типографской краской. Вероятно, потому, что «смерть» в русском языке женского рода. Впрочем, как и в итальянском.

* Минюст считает «иноагентом».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68