«Новая» продолжает переписку с политзаключенными. Антонина Зимина в письме волонтеру обсуждает книгу Натана Щаранского «Не убоюсь зла» и рассказывает о бытовых условиях в зоне (эти письма Антонина разрешила опубликовать). Анна Александрова начала писать серию коротких рассказов о людях, которых она встречает в местах лишения свободы.

Мы также продолжаем получать ответы на новогоднее письмо Дмитрия Муратова*, в котором он интересовался у заключенных настроениями в тюрьме и спрашивал, какие книги хотели бы прочесть.

В июньском письме заключенным Зоя Светова рассказала о том, как закрыли судебный процесс по делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, мотивировав это «угрозами» в адрес свидетелей обвинения. Зоя подробно следила за этим процессом с самого его начала. Наши читатели из мест лишения свободы отвечают на ее письмо.

Мы вынуждены публиковать эти письма с сокращениями и некоторыми цензурными ограничениями, чтобы не подвергать заключенных дополнительным рискам.

Антонина Зимина: «Число дней в ШИЗО скоро приблизится к сотне»

- Антонина Зимина осуждена на 13 лет общего режима за госизмену. Ее муж, Константин Антонец, — на 12,5 года строгого режима по той же статье. В 2015 году на свадьбу к Зиминой и Антонец пришел сотрудник ФСБ, который открыто говорил о своей должности. Впоследствии его лицо оказалось на свадебных фотографиях, которые были высланы гостям. Среди гостей были граждане Латвии. Этого оказалось достаточно для обвинения.

Антонина Зимина. Фото: соцсети

ПИСЬМО

Спасибо огромное за книгу (Натана Щаранского «Не убоюсь зла». — Ред.), она открывает столько горизонтов, заставляет о многом задуматься. У нас в рабочей камере перегорели лампы, и сейчас сижу за столом в «питалке». За окном дождь. Рядом чашка кофе, играет любимое радио, «доблестная милиция» занята, им не до нас. Соседки в другой камере смотрят «Пираты Карибского моря». У меня идиллия, кофе, радио, дождь, письма. Гармония.

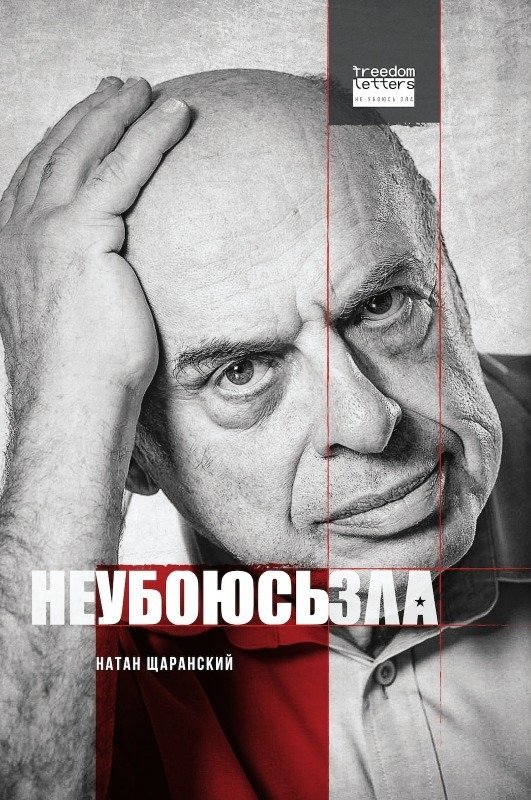

Обложка книги «Не убоюсь зла»

В комнате со мной одна соседка — мышь-полевка, ее дом где-то под досками в полу. По утрам, где-то в четыре, она скребется и шуршит, но за годы в колонии понимаю: это моя самая тихая соседка. Пару ночей назад мышь меня сильно напугала, самой стыдно — взрослая женщина, а испугалась маленькую мышь.

Можно я буду писать хаотично? Книга настолько яркая. Хочу поговорить о сохранении «духовной дистанции между собой и своими тюремщиками». Это основа основ. Как-то во время этапа из «Лефортово» в Калининград моим конвоиром была женщина, она очень интересно рассказывала, что, когда сотрудников обучают, им запрещают видеть в заключенных людей, они должны видеть не человека, а спецконтингент. Говорила и о том, что это невозможно, так как и сотрудники, и заключенные видят друг друга годами и неизбежно привыкают. Рассказывала, что в одном из лагерей, в которых работала, встретила одноклассницу среди осужденных, и обе они больше года избегали друг друга. Но я сторонник необходимости духовной дистанции с теми, кто натаскан на то, чтобы видеть в человеке зверя. В «Лефортово» была ли у меня дистанция? Да. А когда я вместе с сотрудниками смотрела и обсуждала хоккей? А когда некоторые сотрудники начали болеть за ту же сборную, что и я? Была ли эта дистанция? Я женщина, которая оказалась в мужском СИЗО. Несмотря на требование следствия быть построже и пожестче со мной, у мужчин-сотрудников (большинство из которых пришли во ФСИН из ВДВ) было свое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Бабу «гасить» и «кошмарить» — это плохо. Нашлись те, кто привык ко мне и проявлял человечность.

Моя точка опоры — это мои обещания и обещания друзей (которые таковыми остались). Это покажется абсолютной мелочью, но я до сих пор думаю выйти и кому-то сказать: «Ты обещал показать интересную кафешку» или «Мы договорились встретиться большой компанией за шашлыком». Кому-то из близких сказать: «Помнишь, я обещала научить готовить вкусную самсу с тыквой?» Такие совсем-совсем мелочи из данных мною обещаний, но не сдержанных, и планов, которые не реализовались, пусть они самые простые, — держат, и это и есть та самая опора в системе координат.

А на этапе,

помню, в автозаке меня впервые спросила женщина о моей статье, я ответила: «Измена Родине». Она спросила, а дали-то сколько, я ответила: 13. В автозаке наступила тишина, и прозвучала чья-то фраза: «Однако какая у нас ревнивая Родина».

Если «Лефортово» — «приличное» заведение, которое все же соблюдало относительную законность, то всю силу репрессивных механизмов (даже электрошокера) я ощутила в других заведениях. Но все равно продолжаю смеяться над многими вещами этой абсурдной системы.

Из-за всей абсурдности очень нелепо выглядело следствие, а еще более нелепо и как-то сюрреалистично смотрелся суд. Из-за этого, конечно, не переставала иронизировать, понимая, что, сколько бы ни дали, жить-то с этим судьям. Но самая жесть началась после суда, когда ущербная гулаговская «дочка» почувствовала свою безнаказанность. ФСИН РФ — очень странная контора, в ней есть пара приличных заведений. В остальных царит хаос, бардак, который зиждется на безнаказанности и вседозволенности сотрудников. Учреждение, в котором я сейчас, относительно приличное — ну сотрудники здесь никого не бьют, кормят относительно других заведений хорошо. Но все же ИК-2 изощренно жестока.

Антонина Зимина. Фото: соцсети

Соседки в перерывах между ссорами и истериками читают книжки про инопланетян и еще рассуждают, возможно ли будет выжить в СУСе, если начнется зомби-апокалипсис… Что может быть с людьми? В стране такое… а у них на уме фантастика про зомби и инопланетян.

Говорила с оперсотрудницей, просила вывести меня на католическую мессу, итог: меня не только не вывели на мессу, но и прислали сотрудницу (из-за рапорта которой я формально в СУСе) на обыск. Сделала окончательный вывод: просить никогда никого ни о чем здесь нельзя. Как глупо я надеялась, что хотя бы в вопросе со священником мне кто-то пойдет навстречу. Здесь все так же жутко холодно и сыро. Ну не буду о грустном. Пока еще я жива и у меня есть даже время на написание писем.

Вчера начала писать до этих строк, потом замерзла. Меня трясло. Только к отбою поняла, что плохо себя чувствую, давление 145/105, пульс 107, хотя пью таблетки и пульс таким быть не должен.

В главе «Алия» последние странички, где уже в Восточном Берлине Натан <Щаранский> пишет: «Интересно, что только сегодня утром я перечитал Гете и Шиллера, не представляя, что через несколько часов окажусь на их родине». Забавно, но перед этапом на суды в «Лефортово» как раз читала книгу Гете «Избирательное сродство». Она 1932 года издания, берешь в руки, открываешь и первый штамп — «Библиотека Лефортовской тюрьмы ГУ ГБ НКВД», инвентарный номер написан едкими чернилами еще перьевой ручкой, далее по штампам можно отследить историю государства… В книге переписка каких-то заключенных, они подчеркивали буковки угольком спички. Даже рассказывала о книге следователям, было очень интересно, что же стало с этими людьми, у которых шла переписка на страницах книги. Следователь подумал и сказал: «Да расстреляли их всех».

Даже компания самых скверных соседей лучше полной изоляции. Первые пару дней кажется, что отдыхаешь, дней через 10 ждешь, когда откроется кормушка, — не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы увидеть повара и сотрудника.

Надо увидеть людей. Через месяц-полтора к этой кормушке подлетаешь, и когда видишь человека (не важно, хорошего или плохого), испытываешь чувство, близкое к эйфории. Страшная штука. Все для того, чтобы единственным человеком, с которым можно говорить, остался следователь. Да, постоянно напоминаешь себе, что в этих условиях единственные друзья — это книги. В тюрьме многие любят читать. Чтобы не впасть в депрессию, не загонять себя тревожными мыслями о судах, следствии, своем положении и трагичной будущности, уйти в мысленные диалоги со «знакомыми незнакомцами», вот он способ выжить, сохранить свое я.

Заключенные в штрафном изоляторе. Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Я не написала про холод — да, это весьма обыденное, привычное наказание. В камере ШИЗО холодно почти весь год (за исключением пары недель весной и осенью, когда на улице тепло, а отопление работает). Особо ненавидимых зэков или, лучше сказать, таких, которых хотят наказать особо жестоко, лишают возможности взять теплые носки и нательное термобелье. В ПВР (правила внутреннего распорядка. — Ред.) разрешено нательное белье, но когда администрация хочет его запретить — трактует ПВР по-своему, говорят, что нательное белье — это трусы и бюстгальтер, даже колготки, которые выдает колония, нательным бельем не признают. Запрещают просто потому, что им так хочется. К примеру, я в ШИЗО оказывалась всегда с голыми ногами, никаких колготок, футболок, я уже не говорю о термобелье, а носки у меня были в зависимости от настроения начальника то капроновые, то шерстяные. Прошлый начальник разрешил мне колготки, но сотрудникам на его разрешение было наплевать, так что такой роскоши у меня никогда не было за все мои в совокупности более 60 суток ШИЗО. Холод страшный. Раньше была разрешена пластиковая бутылка, ее наполняли холодной водой, грели на батарее и перед сном брали под одеяло. Но БОР (замначальника колонии по безопасности и оперативной работе. — Ред.) запретил это. Постоянный холод — это очень тяжело. Батарея высоко, и

человека, вышедшего только что из ШИЗО, можно узнать по одинаковым ожогам на лопатках: весь день пытаешься прижаться к батарее, хоть как-то согреться, не чувствуешь ожог, настолько там всегда бывает холодно.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Проснувшись утром, чувствуешь жжение, но все равно, одевшись, прижимаешься к батарее, и так день за днем. Если чай окажется горячим, чувствуешь, как согревается тело. Душ тоже порой бывает холодным, мои соседки в некоторых случаях специально сливают бойлер перед тем, как к нам заводят мыться кого-то из ШИЗО…

…Я опять в ШИЗО. 15 суток, драка. Не выдержала постоянных издевательств. Меня выставляют виновником. Чувствую подавленность, боль и обиду и какое-то странное одиночество подкатывает к горлу… Как справиться с обидой, которая душит? Раньше я старалась переключиться на что-то другое. Даже сейчас, как отберут письма, буду мерить шагами камеру, потом буду рассматривать одуванчик, который вырос за окном. Вспоминаю сейчас книгу Натана Щаранского, который очень долго просидел в ПКТ и ШИЗО, и понимаю, что должна выдержать, но временами даже и не представляю, как сумею это сделать. У меня общее количество дней в ШИЗО скоро приблизится к сотне. Начала иногда думать о смерти. Появился какой-то страх — а если организм не выдержит?

Анна Александрова: «Какое «исправление» возможно в колонии?»

- Анна Александрова — экоактивистка, работала парикмахером в Петербурге. Воспитывала несовершеннолетнего ребенка. По версии обвинения, публиковала в интернете информацию о том, как избежать частичной мобилизации. Обвиняется в распространении «фейков» об армии (ст. 207.3, ч. 2, п. «Д» УК РФ).

Анна Александрова. Фото: соцсети

письмо

Я, находясь в больнице, решила затеять такое дело. Это будут рассказы о женских судьбах. Назовем, например, «Женские лица». Я буду писать о женщинах, которые находятся со мной рядом: в камере, в автозаке, на больничной койке. Очень хотелось бы, чтобы вы это публиковали. Люди должны знать, что происходит за решетками, лично я уже не раз плакала здесь над несчастными женскими судьбами.

Итак, сегодня моя соседка по больничной палате Лена. Лена из глухой деревни в 80 км от Великого Новгорода. В больничку приехала с зоны в Саблино. Лене 35, но выглядит она на все 50, Лена «многоход». Жила в детстве с матерью и отчимом. Отчим неоднократно пытался «снасильничать», поэтому в 15 лет убежала из дома и жила у бабушки и других родственников. В первый раз села за то, что украла у дачников две подушки, одеяло и ковровую дорожку… Говорит, ее подставила свекровь, но в любом случае два года колонии за такое — многовато. В колонии Лена получила рожистое воспаление ног, болезнь Рейна и гастродуоденит. За что Лена сидит опять — обычная сейчас история: выпивали в компании, кто-то дал банковскую карту, попросил сгонять в магазин за добавкой, а утром написал заявление… Близких людей у Лены практически нет. Есть мать, которая так и живет с ненавистным отчимом, он запрещает даже переписываться с дочерью, не говоря о посылках. Передать передачку — вообще нереально, кроме того, у матери еще двое младших детей. По состоянию здоровья работать на зоне Лена не может, соответственно даже жалких грошей не получает. Питается в столовой, стреляет сигареты, болеет — вот такая жизнь. Сейчас в больничке Лена надеется на досрочное освобождение по состоянию здоровья. В родной деревне ее вроде бы дожидается гражданский муж, есть дом, но дом рушится, работы нет.

Лена мечтает забрать мать от отчима, отремонтировать дом… Чужая в своей стране, рожденная в глухой полузабытой деревне, обреченная на пьянку и воровство, но тем не менее милая, добрая женщина.

Пока Лена рассказывает о своем детстве, она то и дело плачет. Я плачу вместе с ней. Сколько у нас таких деревень! Сколько таких отчимов… Сколько таких женщин.

Неужели у государства нет ни желания, ни возможности сделать из Лены человека, гражданина? Какую пользу обществу она принесет? Какое «исправление» возможно в колонии? Кто виноват, что на 80 км вокруг села Кукуево, где Ленин дом, нет работы? И что ждет эту еще молодую женщину?

Женская исправительная колония №6 УФСИН России по Алтайскому краю. Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

А вот еще одна женщина. В больничке режим в целом более «лайтовый», чем в СИЗО, но эта женщина с грустным лицом сидит в отдельной «клетке», одна. Это комната с кроватью и тумбочкой и зарешеченная веранда с табличкой «изолятор». Сегодня мы с ней поговорили. Она оказалась не из СИЗО, а с зоны. У нее ВИЧ и новообразование в лимфоузле. Врачи не знают пока точно, рак или туберкулез. Она ждет результатов анализов. При этом почему-то в клетке, как будто решетка — препятствие для туберкулеза… У нее очень грустные глаза, как у затравленного животного. Честно скажу, для меня это шок. Почему женщина с такими заболеваниями не дома? Она может умереть в любой день… «Я молюсь, чтобы не рак», — говорит она.

Я по образованию ветеринарный врач, ну и работала по специальности тоже, хоть и недолго. До ареста я работала парикмахером. Кроме того, у меня был питомник орехоплодных (грецкий, манчжурский орехи, лещина), а также ягодных культур (смородина, крыжовник, слива, вишня). Этой весной я собиралась освоить технику прививки и заняться также яблонями, грушами и сливами. У меня была небольшая пасека.

Кроме того, я занимаюсь общественной деятельностью, занималась сохранением Старогатчинского леса, созданием Сада памяти деревни Корпикюля (можно также посмотреть во «ВК» в группе «Деревня Корпикюля»), а еще борьбой с мошенничеством с земельными участками в Будомягском сельском поселении Гатчинского района, за что, собственно, и попала в СИЗО.

Все свои занятия я очень любила, а последним в списке пришлось заняться, поскольку всегда есть псевдопатриоты, которые, прикрываясь высокими целями, хотят урвать себе кусок (в моем случае кусок земли в 1,5 га).

Женская тюрьма — особое место. Здесь практически нет насильственных преступлений. Те редкие случаи, когда женщины кого-то убивают, — обычно или неосторожность, или аффект.

90% женщин в СИЗО сейчас — это наркотики, мошенничество (не всегда реальное), алименты (женщин «прессуют» намного жестче мужиков). Это те женщины, которые вполне могут находиться на домашнем аресте, на подписке. У меня есть жилье, была официальная работа, остался без матери ребенок…

Из больнички я ехала в обществе немалого количества мужчин. Что удивительно — мужчины все были очень приятные, симпатичные, интеллигентные. Таких вот «типичных урок» не было ни одного. Всех мужчин свозили в «Кресты», а один поехал в фээсбэшную тюрягу.

Никите 33 года. Очень симпатичный, «домашний», начитанный. Спрашиваю: «Что натворил?». Испугавшись потенциально возможной мобилизации, стал искать варианты. Нашел в телеге какого-то хмыря, который предложил ему взорвать 100 г пороха возле военкомата, и это, мол, поможет Никите сбежать за рубеж. Получил порох, взорвал и тут же оказался лицом на асфальте. Брали особо опасного очкарика аж 14 человек в касках и бронежилетах. Итог — статья 205 (теракт). Никита переживает и за себя, конечно, но в первую очередь за жену, за ее родителей, которых он, по его словам, «подвел», боится, что не сможет уже увидеться с теми родными, которые очень старенькие. И вот Никита говорит: «Да, я жил в компьютерном мире. Потому что в реальном мире я очкарик, ботан, задрыга, а в компьютерном — эльф 80-го уровня».

Подготовила Ирина Родина

*Минюст РФ считает «иноагентом».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68