13 ноября 1944 г. Понедельник. Мары.

Чёрное солнце

Чёрное солнце горит над песками,

Как чёрный алмаз — расколотый камень.

Но если об этом — да вслух, да всем,

Мне ж не поверят: врёшь-то зачем?

А я и не вру. Я об этом молчу,

Про чёрное солнце нигде не кричу.

Ведь чёрным оно лишь однажды бывает —

Когда у тебя отца убивают.

P.S. 2024 г.

Мои стихи написаны в 44-м, а страницы из дневника за этот день я позже переработал. Поэтому даю их в P.S.

Чёрное солнце я увидел за несколько лет до того, как прочёл об этом в «Тихом Доне» и за много лет до того, как встретился с ним ещё и у Мандельштама, в стихотворении на смерть матери:

«Эта ночь непоправима,

А у вас ещё светло!

У ворот Ерусалима

Солнце чёрное взошло.

Солнце желтое страшнее —

Баю-баюшки-баю, —

В светлом храме иудеи

Хоронили мать мою.

Благодати не имея

И священства лишены,

В светлом храме иудеи

Отпевали прах жены.

И над матерью звенели

Голоса израильтян.

Я проснулся в колыбели,

Чёрным солнцем осиян».

Отец

«Ваш муж, Смирнов Николай Петрович, в боях за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 7 октября 1944 года. Похоронен в городе Вышков Варшавской губернии (Польша) в центре города».

Мне было десять лет, когда мы получили это. В военкомате мама не плакала. С сухими глазами, с окаменевшим лицом дошла до дома. И только тогда свалилась на кровать, задыхаясь от слёз. А я — никогда себе этого не прощу — я выбежал на улицу. Зачем, не знаю. Возможно, чтобы позвать кого-то.

Во дворе никого не было. Лишь у подъезда стоял Лёнька Иванов, с которым мы ещё вчера за одним столом хлебали затируху в благотворительной столовой при Доме Красной Армии. Он подошёл и торжествующе, злорадно сказал:

«Ну что, погиб отец-то? Вот теперь узнаете, как без отца!»

(У него в начале войны отец пропал без вести; потом, уже в сорок пятом, оказалось: жив, был в плену). И теперь не понимаю, как его десятилетний мозг мог додуматься до такого. Наверное, он просто повторил, что говорили взрослые. Минуту я стоял, врезавшись ногтями в ладони. Потом бросился бежать.

Чёрный свет солнца бил наотмашь по глазам. Я бежал, не соображая куда, мимо глинобитных домов, потом по окаменевшим солончакам. Потом потянулись пески — Каракумы подступали к самому городу. И я сначала бежал, потом, шёл и шёл по этим пескам, увязая в их сыпучей трясине, пока не свалился без сил уже где-то совсем в пустыне.

Лежал долго. Сглатывал слёзы вместе с песком, стеклянно хрустевшим на зубах. Надо мной было чёрное солнце и яркое, голубое-голубое небо. Потом небо стало темнеть. Где-то рядом зашуршала невидимая змея, потому что был уже вечер и змеи выползали из нор. И звёзды начинались на небе.

Я поднялся и пошёл назад. И долго шёл в темноте. Дома меня встретили глаза мамы в запавших почерневших глазницах. Была в них тревога за меня. Она прижала меня к себе, к своему лицу. А я только сказал: «Мама, прости, я больше никогда не буду!»

В ту ночь мне приснилось наглухо чёрное, беззвёздное небо. И светящийся полуобруч радуги на нём. От горизонта до горизонта.

Последнее письмо отца, датированное днём гибели, пришло уже после похоронки. В нём были слова: «Третий день участвую в очень жарких боях».

Много лет и я, и друзья нашего студотдела «Комсомолки» из польских студенческих изданий искали могилу отца, не обнаружив её в предместье Варшавы Вышкуве. Пока наконец на очередной мой запрос не пришёл следующий ответ:

«Войсковая часть Полевая почта 74318. 21 января 1980 г. № 16/131ж.

По сообщению Главного Правления Польского Красного Креста (письмо № 90031/П от 15.11.1979 года), останки майора Смирнова Николая Петровича, погибшего 7 октября 1944 года, похороненного первоначально в г. Вышкув, Варшавского воеводства, перезахоронены в братскую могилу №1 на кладбище советских воинов в г. Пултуск-Клешево, Цеханувского воеводства.

Командир части С. Бутиков».

Братская могила №1 на воинском кладбище в Плутуске

В 1987 году в Варшаве вышел двухтомник «Память». И там есть фотография этой братской могилы №1 в Плутуске и имя моего отца в общем списке 78 556 солдат, офицеров, генералов Красной армии, погибших в боях за Польшу. Имена остальных 500 000 издателям «Памяти» были неизвестны.

9 мая 1945 г. Среда.

Самый первый День Победы

Наконец, Победа. Со мной происходит что-то непонятное. Радость и горе вместе. Радость — войны больше нет. Горе — отец не вернётся никогда. А я помню, как он крикнул с подножки уходящего поезда: «Оля, я вернусь!»…

На улице было ещё темно, когда меня разбудили крики за окном: «Чего спите? Победа!»

Я выскочил в темноту и вместе с другими пацанами носился по городу, стучась в закрытые окна, крича в открытые: «Чего спите? Победа!»

Днём на пыльной площади был парад с оркестром.

А вечером в летнем кинотеатре в парке у Дома Красной Армии показывали картину «Победители» — о Ленинграде. Обычно мы смотрим кино, взобравшись на соседние деревья. И контролёры нас оттуда пытаются сгонять, но мы только залезаем ещё выше. И они, опасаясь, как бы мы не свалились, отстают от нас. Сегодня они сами звали: «Идите без билетов!» Но мы гордо залезли на свои деревья. В картине была такая сцена. Два человека выпивают по рюмке за Победу. Потом закрывают бутылку и прячут в шкаф: допьём, когда победим. И мы с высоты своих деревьев орали: «Допивайте! Уже победили!»

Вернувшись домой после киносеанса, написал на чистом листе:

Мы долго ждали этот день,

И вот он наступил.

Печальна майская сирень

У молодых могил.

И в невозвратной стороне

Обугленных сердец

«Прощай и помни обо мне!» —

Мне говорит отец.

Р.S. 2024 г.

Когда мы осенью того же сорок пятого года переехали из Туркмении на Буковину, в Черновцы, эти стихи стали для меня пропуском в школьный драмкружок. Организовавший его актёр местного драмтеатра (мне говорили, что его перевели сюда из Харьковского театра Революции, но что именно так назывался тогда драмтеатр в Харькове, и вообще так ли всё было на самом деле, утверждать не берусь), совсем ещё молодой человек, увлечённо пытался высечь из нас искры любого творчества — от разыгрывания сцен из русской и украинской драматургической классики до зажигательного гуцульского танца «Аркан». Любил повторять: «Артистом можешь ты не быть, но человеком быть обязан».

Однако брал в кружок не любого, а только прошедших своеобразный «кастинг» — чтение стихов на память. Стихи — на личный вкус и выбор. Я прочёл свои, те, что написаны 9 мая 1945 года. Стихи ему понравились. И он почему-то решил, что их непременно надо напечатать в областной газете. Велел переписать их начисто и взялся сам отнёсти в редакцию. Этим всё и кончилось. Он мне ничего не говорил, а я и не спрашивал. И только позже узнал, что в редакции он всё же был.

Надо сказать, что в Черновцах тогда газеты выходили только на украинском и румынском языках. Русских изданий не было.

Так вот, руководитель нашего драмкружка показал мои стихи в редакции. И получил отлуп: «Русских стихов не печатаем. Но даже если бы они были на украинском, мы бы всё равно их не взяли. Стихи пессимистические, упаднические. И потом, навряд ли этот ваш «поэт» — сколько ему говорите? Одиннадцать? — уже читал «Гамлета». Скорее всего, списал у кого-нибудь».

Всё это годы спустя я услышал от того самого, постаревшего, поседевшего, но по-прежнему продолжавшего служить в драмтеатре имени Ольги Кобылянской актёра.

А «Гамлета» между тем я тогда «уже читал». Моё открытие Шекспира начиналось именно с «Гамлета». В третьем классе, между 7 октября 1944 года и 9 мая 1945 года. Под чёрно-солнечным знамением этих двух дат прожил потом всё послевоенное время, да и, пожалуй, всю жизнь.

Тогда, в детстве, при первом прочтении, поразило не хрестоматийное: «Быть или не быть?». На всю жизнь пронзили шекспиро-пастернаковские строки-слова тени отца Гамлета: «Прощай, прощай и помни обо мне». Я жил под их наваждением. И совсем не случайно попали они в моё восьмистишье, написанное вечером самого первого Дня Победы.

P.S. 7.10.1994 г.

Полвека назад на фронте погиб отец.

Тепло ушло. И ни к чему слова

О чьём-то мимолётном бабьем лете.

Не умирит кровавое столетье

Отбеленная солнцем синева.

И, чарку ледяную пригубя,

Бессмертье обнажая до предела,

Я молча помяну, как пролетело

Полвека в этом веке без тебя,

Как отгремели грозы по весне,

Как в чащах листопады отгорели

И как звучало в огненной метели:

«Прощай, прощай и помни обо мне».

19 января 1991 г. Суббота.

«Что там было? Ширь закатов блёклых,

Золочёных шпилей лёгкий взлёт,

Ледяные розаны на стёклах,

Лёд на улицах и в душах лёд.

Разговоры будто бы в могилах,

Тишина, которой не смутить…

Десять лет прошло, и мы не в силах

Этого ни вспомнить, ни забыть.

Тысяча пройдёт, не повторится,

Не вернётся это никогда.

На земле была одна столица,

Всё другое — просто города».

(Георгий Адамович. Конец 1920-х гг.).

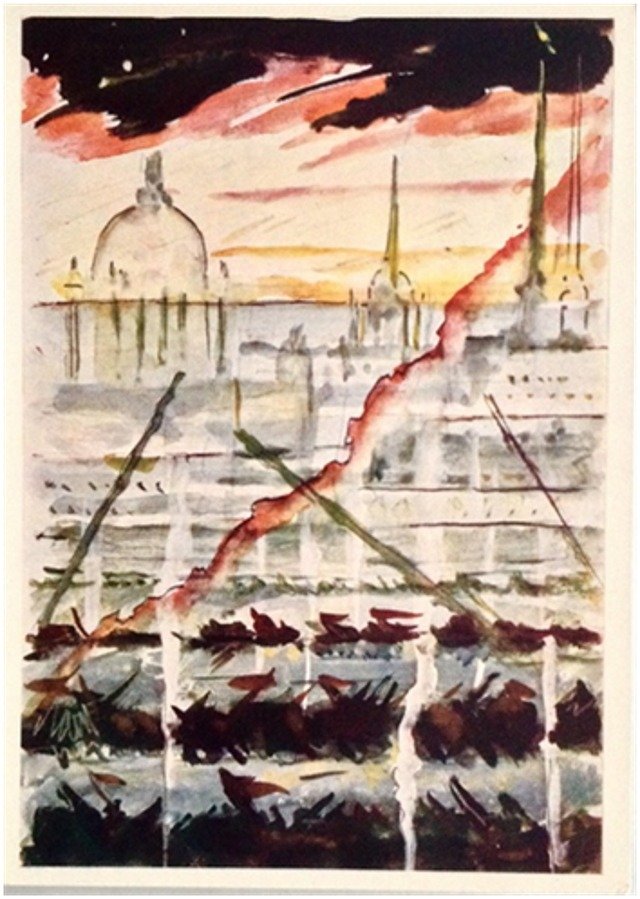

Мстислав Добужинский. «Ленинград в блокаде». На тему 7-й (Ленинградской) симфонии Шостаковича

Дубровка. Ладога. Блокада.

России быть или не быть…

Святое право Ленинграда

Таким судом меня судить.

И пусть грядут иные веры,

Иной приходит счёт годам,

Но никому той высшей меры

Я не отдам и не продам.

Пусть околдовано полмира

Сиянием чужих богов —

Моя судьба, моя Пальмира

У грозных невских берегов,

Мне грады не нужны и веси,

Но пусть в затонах облаков

Светает ныне и вовеки,

И до скончания веков

Никольский шпиль. Войду под крону

Июньской ночи. И огонь

Зари почую. И грифону

В клюв положу свою ладонь.

9 мая 1993 г. Воскресенье.

Минута молчания

Над половодьем вешней синевы

Всплывают храмы зелени и света.

Восходит май на царствие. И это

Час медуниц. И на брегах Невы

Уже звучат сиреневые ночи —

Предвестницы тех призрачных ночей

В июне, что до смерти нам пророчат

Сон о бессмертье. И стоит ничей,

Никем ещё не проданный рассвет

Над светлыми берёзами России.

И тишина. И смерти больше нет,

А есть весна. И снова всё — впервые.

Молчания минута на Земле.

Весенний лес в подпалинах осенних.

И к нам приходят дорогие тени

И угольками светятся в золе.

Пусть говорят: их путь уходит в небо,

В мир журавлей и ангелов. Но вот

На Пискарёвке чёрствый ломоть хлеба

К земной юдоли снова их зовёт.

Зачем им возвращаться в наши беды?

Но грустно небожителям всегда,

Когда кукушка на краю Победы

Считает недожитые года.

22 июня 1997 г. Воскресенье.

«Я не участвую в войне —

она участвует во мне».

(Юрий Левитанский).

Погибшие на фронте не вернутся.

Их ясно обозначена судьба

Под звёздами фанерных обелисков,

Под холодом гранитных пирамид.

Но тем, кто в эшелонах возвращались,

Кого встречали летними цветами

И светлыми слезами, — им ведь тоже

Не дарено оттуда возвращенье,

С той долгой — на века уже — войны.

Они всё возвращаются сквозь годы,

Что нарастают кольцами дерев,

И всё никак не могут возвратиться

К тем довоенным медленным перронам…

Их возвращенье обрывает смерть.

7 октября 1997 г. Вторник.

И никуда уже не деться

От этой памяти. И вот

Недосмеявшееся детство

Из той войны меня зовёт.

Зовёт, но нет ему ответа.

Зовёт, но нет к нему пути.

Цветам оборванного лета

Уж никогда не доцвести.

И никогда не достучаться

Сквозь обелиски и кресты

Морзянкой всех на свете раций

До запредельной высоты —

До пули, позволявшей сразу

Уже навеки не стареть,

До тех заветов и приказов,

Что смертию попрали смерть.

22 июня 1998 г. Понедельник.

Мне дорог путь к отеческому дому

В берёзах, в голубых разливах льна,

Где ищет ключ к прозрению святому

На подвиг обречённая страна,

Где, вглядываясь в росные закаты,

Уже который год и век подряд

Бессменные, бессмертные солдаты

Над братскими могилами стоят.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

22 июня 1999 г. Вторник.

Есть страшная правда 1941 года. Правда, что целые наши армии попадали в «котлы» окружений. Правда, что сражения сорок первого года, начавшиеся массовым уничтожением в первый же день войны наших самолетов прямо на аэродромах, потерей гигантских территорий. За Победу наша страна заплатила 27 миллионами человеческих жизней. Людские потери поверженной Германии — 7,413 миллиона, союзников СССР по антигитлеровской коалиции Англии и США — 675 тысяч человек.

«За три недели войны противнику удалось полностью разгромить 28 советских дивизий… Кроме того, более 72 дивизий понесли потери в людях и боевой технике от 50 процентов и выше. Общие наши потери только в дивизиях без учета частей усиления и боевого обеспечения за это время составили около 850 тысяч человек…»

(Г. Куманев. «22-го на рассвете»).

А. Розенберг, рейхсминистр оккупированных восточных областей (письмо начальнику верховного командования вермахта В. Кейтелю):

«К началу 1942 года из 3,9 миллиона советских военнопленных в живых осталось 1,1 миллиона».

Наши военные потери сорок первого года: 3 137 673 человека. За шесть первых месяцев — 27,8 процента потерь Красной Армии за всю Великую Отечественную. Из участников боев 41-го к началу следующего года в живых осталось 10 процентов.

Гитлер, развязав войну против СССР, не делал разницы между армией и гражданским населением. Более того, планировал и осуществлял людоедские программы уничтожения целых народов по расовым и другим признакам. Рассекреченные фашистские документы свидетельствуют: славянам был уготован такой же холокост, как и евреям.

В соответствии с планом «Ост» предполагалось уничтожить более 50 миллионов человек, по нынешней терминологии, славянской национальности.

Каток кровавых боёв прошёлся по трем миллионам квадратных километров нашей страны. Это площадь двенадцати европейских государств — Великобритании, Франции, Германии, Италии, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Греции, Дании, Норвегии, Финляндии и Югославии, — вместе взятых.

Потери вооруженных сил Германии относятся к нашим военным потерям как 1 к 1,3. Подавляющие потери вермахта — Восточный фронт. Общие демографические безвозвратные потери Вооруженных Сил СССР в Великой Отечественной войне — 9 168 400 человек. Из них военнослужащих списочного состава — 8 668 400 человек. 74 процента из них — молодые люди от 19 до 35 лет. Остальные наши людские потери, резко возрастающие до 27 миллионов человек, — мирное население. Красная Армия по отношению к мирному населению Германии вела себя иначе.

Да. Всё это — правда. Но есть и другая правда.

Идеализация или демонизация Сталина, других политических и военных руководителей тогдашних СССР и Германии не дает нам ответа на вопрос о том, какое же чудо спасло Россию в 1941 году. А ответ этот между тем прост и неопровержим. Он — в решимости, воле народа любой ценой отстоять само существование России на земле.

Тогда подавляющему большинству населения страны было ясно, «что ныне лежит на весах и что совершается ныне». И именно тогда Михаил Кульчицкий (одно имя из миллионов павших смертью храбрых) дал этому народному мироощущению сорок первого и сорок второго годов определение, что сродни по точности математической формуле: «Не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино».

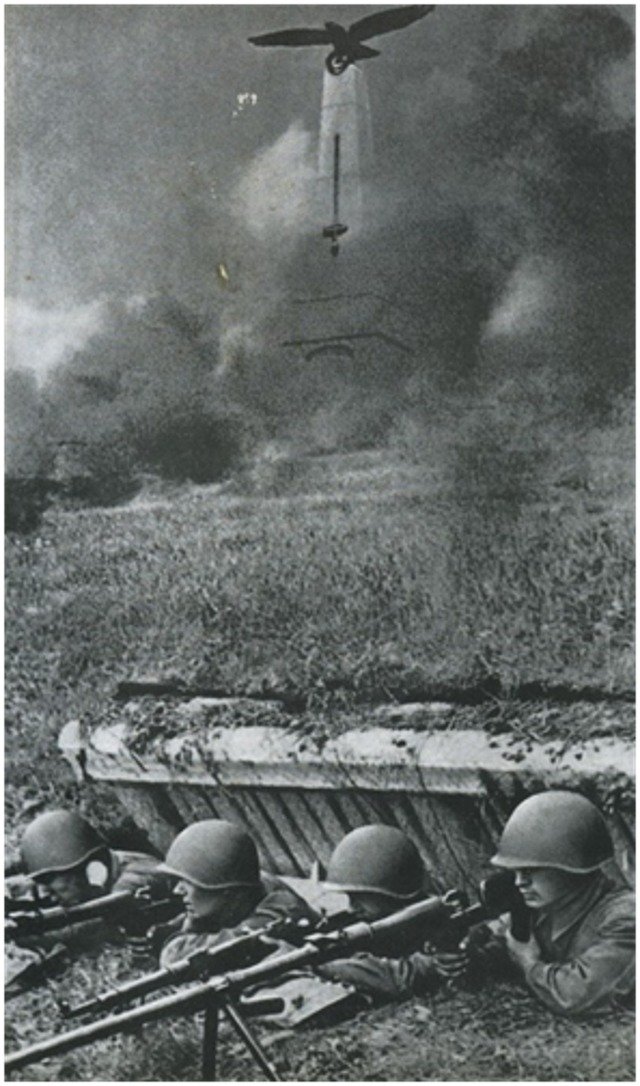

Бой на Бородинском поле в октябре 1941 года

Свидетельства врага.

Г. Блюментрит, в 1941 году под Смоленском начальник штаба 4-й германской армии:

«Это была тяжелая школа. Человек, который остался в живых после встречи с русским солдатом и русским климатом, знает, что такое война. После этого ему незачем учиться воевать… Нам противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя».

Ф.Гальдер, генерал-полковник, начальник Генштаба сухопутных войск Германии («Военный дневник»):

«Потери с 22.6 по 31.12.1941… Общие потери сухопутных войск на Восточном фронте составляют 830 903 человека».

***

К этим людским потерям вермахта надо добавить 3700 танков, штурмовых орудий и другой бронетехники, уничтоженной отступающей, обороняющейся Красной Армией в 1941 году, 1248 немецких самолетов, сбитых меньше чем за месяц в первые дни войны — с 22 июня по 19 июля.

Думаю, больше всего не отмеченных указами Героев Советского Союза лежат в безымянных братских могилах (а то и вовсе без могил) на всём пространстве от западной границы до московских застав. Ибо самой нераскрытой, неизученной тайной нашей окончательной Победы и по сей час остаются истинные масштабы и последствия трагического сопротивления в тот сорок первый, в тот проклятый год.

Но именно это сопротивление сорвало рассчитанные с дотошной немецкой педантичностью буквально по дням и часам взятие Москвы, Ленинграда и выход на линию двух «А» (Архангельск — Астрахань) ещё до осенних распутиц.

Кадровая Красная Армия 41-го года почти вся полегла на полях сражений, потеряла сотни тысяч и даже миллионы пленными. Но она же перемолола и кадровую германскую армию настолько, что у той не хватило сил для захвата с ходу Ленинграда, для завершающего штурма Кремля. А главное — катастрофически не хватило времени для молниеносной победы.

В столице России для меня есть еще одно напоминание о сорок первом. Красный гранит, которым облицованы большие дома в начале Тверской. Той первой военной осенью немцы завезли этот камень в тылы своих армий, готовившихся к последнему броску на Москву: Гитлер приказал после парада на Красной площади соорудить из него обелиск их победы.

Не было их парада. Не было обелиска. Не было их победы. Почему? Потому что…

А всё-таки спасли Россию

В крови, в проклятиях, в пыли

Те безымянные святые,

Что в сорок первом полегли,

Что задыхались в катакомбах,

Отстреливались из болот…

Там, у не отданных высот,

Ржавеют кубари и ромбы.

И кости вымыты уже

Дождями полувековыми

На безысходном рубеже,

Где перечёркнутое имя

Под гусеницами всё горит.

Но мы его не разгадали,

Но не остыли те скрижали,

Но сердце всё ещё болит.

И вечны минные поля,

И тыщу лет пройдя и боле,

Ты не искупишь этой боли,

Быльём поросшая Земля.

12 апреля 2012 г. Четверг.

Мамин день рождения. Ей сегодня исполнилось бы 100 лет. До самой смерти она не верила в гибель отца.

На войне убивают. И с истиной той не поспоришь.

Кто он был? Твой, войною подаренный кореш?

Или чей-то отец? Или чей-то до гроба любимый?..

Трассы пули убойной для смертных неúсповедúмы.

И зароют его под фанерною красной звездою.

А и то без звезды. Или вовсе уже не зароют.

Особливо и ежели в чёрные дни отступлений…

Неприкаянно бродят в ночи неотпетые тени

Чьих-то кровных друзей и отцов, и до гроба любимых,

Так для жизни живых крайне необходимых -

Тех живых, что в постелях, родимым теплом не согретых,

Шепчут строки надежды, поверив когда-то поэту.

Эти строки над бойней молитвой охранной звучали

И не раз тех, кто выжил, от пули убойной спасали.

«Жди меня, и …» И ждут. И седеют на смене столетий.

И уходят…

Господь! Дай им встречу на том, воздающем за праведность свете.

22 июня 2024 г. Суббота.

Помню всё, что было со мной, с моей страной,

с моей планетой и по её космическим околицам

…22 июня 1941 года я встретил в Ессентуках. Отец на отпуск получил путёвку в военный санаторий, и они с мамой решили: едем всей семьёй. Отец будет в санатории, а для мамы и меня снимем комнату.

Но оказалось: один из санаторных врачей — давний знакомый отца. Они знали друг друга ещё с конца 20-х годов. Служили в одной части, сформированной из добровольцев. Отец — рядовым красноармейцем, он — рядовым санинструктором.

Было тогда такое: в ответ на «Ультиматум Керзона» и другие ультиматумы и угрозы в адрес нашей страны многие молодые люди шли добровольцами в Красную Армию.

Среди них оказался и отец, студент гражданского вуза — Академии коммунистического воспитания (по нынешним меркам — пединститута; впрочем, теперь «обратная» мода — переименовывать институты в академии). Вот такая история…

Тот давний знакомый, ставший уже военврачом, на петлицах у которого, как и у отца, было по одной шпале, сразу же предложил: «Живите все трое у нас! Дом довольно просторный. Выделим вам большую комнату. Поставим кровати и всю необходимую мебель». Мама пыталась что-то сказать об оплате, но он перебил: «Обижаете, Ольга Борисовна, вы же — наши гости!»

В этом гостеприимном доме я подружился с детьми хозяина, братом и сестрой, хотя оба были гораздо старше меня.

Неожиданно, буквально вслед за успокоительным заявлением ТАСС 14 июня («слухи о нападении Германии на СССР лишены всякой почвы»), отца срочно отозвали из отпуска. Он уезжал на рассвете.

Ночью, в темноте, я слышал, как они шептались с мамой: «Но войны не будет?» — «Боюсь, она уже неизбежна…»

Рано утром 22 июня мы отправились с мамой на прогулку в Английский парк. Не знаю, как там сейчас — с тех пор не был в Ессентуках ни разу. Но тогда это был волшебный, райский уголок, скорее лесной, чем парковый. Мир окрест был соткан из света, зелени, лесных цветов, птичьих трелей, звонкого журчания хрустально-прозрачного ручья и ослепительно-голубого неба. И сегодня я помню то утро, как будто это было вчера.

Когда мы вернулись в санаторий, нас встретили толпящиеся у репродукторов люди. Лица их были суровы и тревожны. По радио выступал Молотов, и война вдруг оказалась рядом, как в тех городах, где уже рвались бомбы: у многих или дети и жены, или мужья остались на западной границе…

Потом были 46 месяцев и еще 16 дней войны. И горькое мое счастье — День Победы. Среди солнечных ее лучей слишком много погасших . Там есть и мои черные лучи — оборванные жизни родных. В белостокском окружении пропал без вести мамин младший брат — танкист. Старшие братья ушли в партизаны. Все погибли в схватках с немецкими карателями. 12-летнюю дочь одного из них, партизанскую связную, немцы заживо сожгли в одной из многочисленных белорусских Хатыней. Мамину маму, мою бабушку как партизанскую мать немцы забили палками насмерть. Похоронка на отца пришла из-под Варшавы осенью сорок четвертого…

***

Когда в Минуту молчания вижу на телеэкране Вечный огонь, мне кажется: маленькие его ладошки в немыслимой спешке, словно задыхаясь, разбрасывают пригоршнями свет и тепло в этот тревожный, ещё не отогретый лучами 79-ти послевоенных вёсен мир. Словно боятся, что всё может оборваться, и до этого мгновения надо успеть передать живым людям через этот огонь недопетое, недосказанное, не свершённое, что унесли с собой не вернувшиеся с той Священной, с той Отечественной войны.

И ещё, когда смотрю на Вечный огонь, мне вспоминается большая клумба в военном санатории, на которой каждый день появлялась «написанная» цветами сегодняшняя дата. Но «22 июня 1941 года» вдруг в одночасье перестало быть жёлтыми и алыми цветами, в которых колдуют шмели, над которыми порхают бабочки. И полыхнуло огнём.

До этого дня прошлое сохранилось в моей памяти отдельными картинами, эпизодами, фрагментами. Но с 22 июня 1941 года я помню всё, что было со мной, с моей страной, с моей планетой и её космическими околицами…

Вместо эпилога

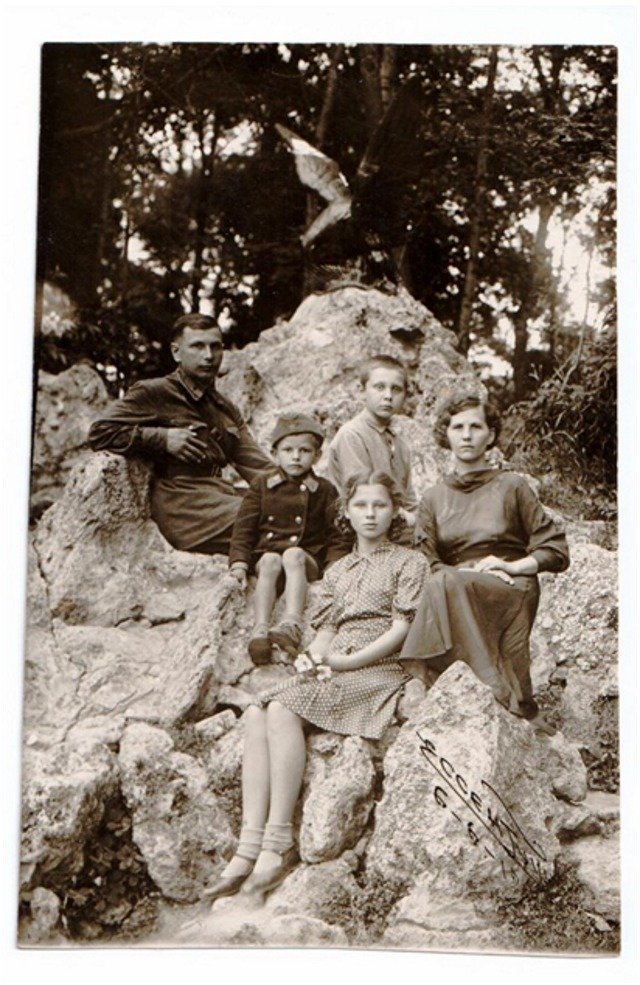

Надпись на снимке, сделанном 6 июня 1941 года: «Ессентуки, 6-6-41».

Крайний слева — отец, рядом с ним — я, позже ставший автором этих дневниковых записей, крайняя справа — мама, с нами дети врача военного санатория, у которого мы жили.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68