25 декабря 1946 г. Среда. Черновцы

Боль потери всё глуше, глуше,

Память всё светлей о святом.

В кругосветку по чьим-то душам

Отправляется книжный том.

За червонцы ушло хрустящие

То, цены чему в мире нет.

Но останется настоящее —

Остановленный лунный свет.

Нараспашку душа открыта,

За душой уже — ни гроша…

Лунным светом листва облита,

Лунным светом полна душа.

Зима нынче стоит морозная, лютая, пронзительная. Пурга выветривает снег с брусчатки узких улиц, гонит его вперемешку с копотью, — во многих домах печи топят углём, и ветер срывает с труб чёрный угольный дым, прижимает его к земле. И душно от этой снежно-угольной пыли. Пасмурно в мире, и рано темнеет в нём.

Мама третий день лежит больная в нетопленной комнате. Врач сказал, что это от недоедания. И ещё врач сказал, что хорошо бы дать ей масла, молока, мёду, но сразу помногу нельзя. Я и без него знал, что помногу нельзя. Но хлеб по карточкам взял уже на два дня вперёд, а дальше продавщица давать отказалась: «С голоду ведь помрёте».

Врач сказал это, потом оглядел нашу комнату, закашлялся и почему-то стал трогать переносицу, хотя очков у него не было. Комната просторная, с великолепным зеркальным паркетом — нас вселили в квартиру вдовы румынского генерала, уехавшей в Америку. Но в комнате этой поначалу ничего не было, кроме тахты и кровати. Их сколотили ребята из ремесленного училища, где директорствовал муж нашей знакомой, тёти Лили. И ещё была синяя тумбочка — приданое, с которым отец и мама начинали нашу семью. Позже ремесленники сварганили и этажерку для книг. Но и на ней ничего не было, кроме моих учебников, бесплатно, благотворительно полученных в школе, да последней книги из отцовской библиотеки. Саму эту библиотеку, богатейшую, с многотомными дореволюционными и послереволюционными энциклопедиями, с собраниями русских и зарубежных классиков, с монографиями по искусству, мама подарила южному городу, когда уезжала из него: не захотела жить в том месте, в том доме, откуда отец ушёл на фронт, чтобы никогда не вернуться.

С собой мы взяли книг двадцать — самых-самых, отправив их, как и синюю тумбочку, багажом. Но их, как и другие вещи, пришлось потом в эту голодную зиму распродать или променять на картошку, кукурузную муку, уголь. Книги, между прочим, были ходким товаром.

Когда врач ушёл, а мама, обессиленная, заснула, — она много спала в эти дни, вдруг забываясь даже среди разговора, — я осторожно, чтобы её не разбудить, взял с этажерки книгу в сером переплёте, ту самую, последнюю оставшуюся от отцовской библиотеки, на титульном листе которой стояли похожие на заклинание буквы и цифры: «Aсademia 1935».

Эта книга была для меня целый мир, такой же непростой и нелёгкий, как тот, в котором мы жили. Я мог, закрыв глаза, вдруг очутиться в этом мире, слышать голоса населяющих его людей. А любимую, четыреста семьдесят шестую страницу помнил наизусть.

Взяв книгу, я надел пальто и вышел на улицу.

… В углу базара, около готического костёла, ядовито желтело распятие. Тощий, все косточки видно, свежевыкрашенный масляной краской Христос жалко обвис на своём кресте. У его ног расплывшаяся тучным телом на низком табурете торговка с каким-то языческим упоением голосила: «Кукуруза варёная! Ну, кому кукурузы варёной!» Рядом усатый восточный человек в кубанке, красивым жестом полоскал с руки на руку мягкую шкурку: «Звэр норка… Звэр норка… Нэзаменым на дамский туалэт».

Дальше шли ряды, где раскрасневшиеся на морозе гуцулки в теплых платках и кожаных полушубках продавали загустевшую в глиняных горшочках сметану, пышные, домашней выпечки, караваи, белые круги домашнего сыра и такие же, только жёлтые круги масла, куски сала с румяной корочкой. А между рядов сновали люди, в руках у которых можно было увидеть всё, что угодно, — от буханки хлеба до пачки сегодняшних газет.

В этой толпе зазывающих, хватающих за рукава безошибочно узнавались те, кто попали сюда впервые. Они жались к краю базара, подальше от разбитных мальчишек, перепродававших американскую тушёнку, банки с подсоленными фисташками, сигареты, жевательную резинку.

Старик в заношенном демисезонном пальто прижимал к груди застеклённую коробку с коллекцией радужно красивых бабочек, наколотых на тонкие иглы. Его покрасневшие на морозе руки дрожали. От этого дрожали и крылья бабочек за стеклом, и казалось: они живые.

Худой, с бледным лицом мальчишка, в отцовском, видно, лётном шлеме держал в белых варежках чёрный лоснящийся цилиндр с элегантно загнутыми полями — такой, по моим представлениям, должен был носить Евгений Онегин.

Я вынул из-за пазухи книгу и шагнул, как в ледяную воду, в этот человеческий водоворот.

И почти сразу же увидел рядом с собой нашего учителя географии. Накануне он хвалил моё сочинение о том, как я описал бы путешествие Колумба, если бы плыл на его каравелле. Все мы считали его чудаком и звали Васькой да Гама Заморским, хотя фамилия у него была самая обыкновенная.

Пустой рукав его шинели был заправлен в карман, а правой рукой он так же неумело, как тот старик свою коллекцию, держал хромовые офицерские сапоги. Он сделал вид, что не заметил меня. И потом ещё несколько раз мы проходили друг мимо друга, как незнакомые.

Молча ходил я по краю базара, где приехавшие из пригородных сёл гуцулы в узких белых, похожих на кальсоны, штанах — гачах и остроносых самодельных чувяках торговали вязанками аккуратно нарубленных буковых дров, звеневших на морозе при ударе полешкой о полешку, пока не услышал вдруг над самым ухом: «Что продаёшь, пацан?»

На меня весёлыми, чуть на выкате, карими глазами смотрел сытый, румяный парень лет двадцати. Из-под пыжиковой шапки виднелись прилизанные, набриолиненные, цвета соломы, волосы. Глухо, еле слышно я выдавил: «Лев…Толстой… «Война и мир»…»

По тому, как с ленивым удивлением поднялась его бровь, я понял: цену книге он знает. Он взял у меня том, подкинул на новенькой, ядовито-жёлтой перчатке. Прищурившись, хитро посмотрел мне в глаза: «Пятьдесят рублей, а?» И, прочтя в них сложное противоборство между радостью, что всё сейчас кончится, и страхом неминуемости потери, но истолковав это по-своему, добавил: «Ну ладно, бери девяносто». Он вынул из кармана коричневого кожаного пальто такой же жёлтый и новенький, как перчатки, кошелёк и протянул мне три упругие, ещё не измятые бумажки — по три червонца.

Не успел я сделать и несколько шагов, как услышал его голос: «Великое произведение графа Льва Николаевича Толстого! Графиня Ростова изменяет князю Болконскому! Великое произведение графа Толстого! Отдам по дешёвке! Триста рублей!»

Потом я купил белого хлеба. И немного сала. И сахару немного — настоящего сахару, а не сахарина. И принёс маме.

А ночью приснились мне таинственные слова, сложенные из самых обыкновенных букв на четыреста семьдесят шестой странице:

«Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно-светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, чёрных с одной и серебристо-освещённых с другой стороны. Под деревами была какая-то сочная, мокрая, кудрявая растительность с серебристыми кое-где листьями и стеблями. Далее за чёрными деревами была какая-то блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево, с ярко-белым стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти беззвёздном, весеннем небе. Князь Андрей облокотился на окно, и глаза его остановились на этом небе.

Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над ним тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор.

— Только ещё один раз, — сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей.

— Да когда же ты спать будешь? — отвечал другой голос.

— Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать! Ну, последний раз…

Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, составляющую конец чего-то.

— Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец.

— Ты спи. А я не могу, — отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье её платья и даже дыханье. Всё затихло и окаменело, как и луна и её свет и тени».

Дементий Шмаринов. «Наташа Ростова в Отрадном»

Потом, во сне, я вдруг забыл, как было дальше. И проснулся. Долго мучительно вспоминал. И не вспомнил. И снова заснул. И увидел совсем другой сон.

1 сентября 1954 г. Среда.

У Льва Толстого есть одно удивительное откровение. Встретив рассвет на Бородинском поле, он сказал себе: теперь я знаю, как напишу Бородинское сражение.

Этим летом случились два события, которые, наверное, запомнятся мне на всю жизнь. И вторым из них был мой личный рассвет на Бородинском поле.

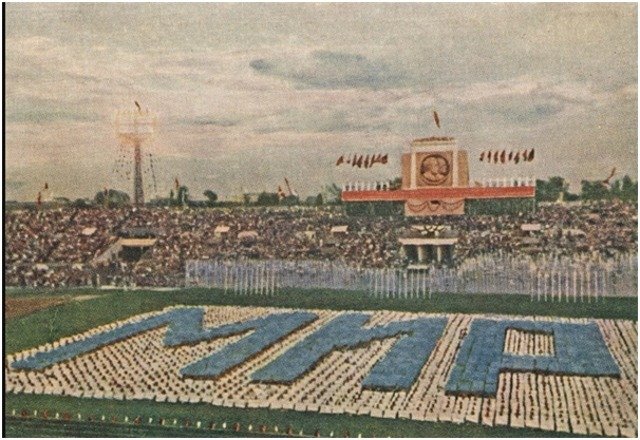

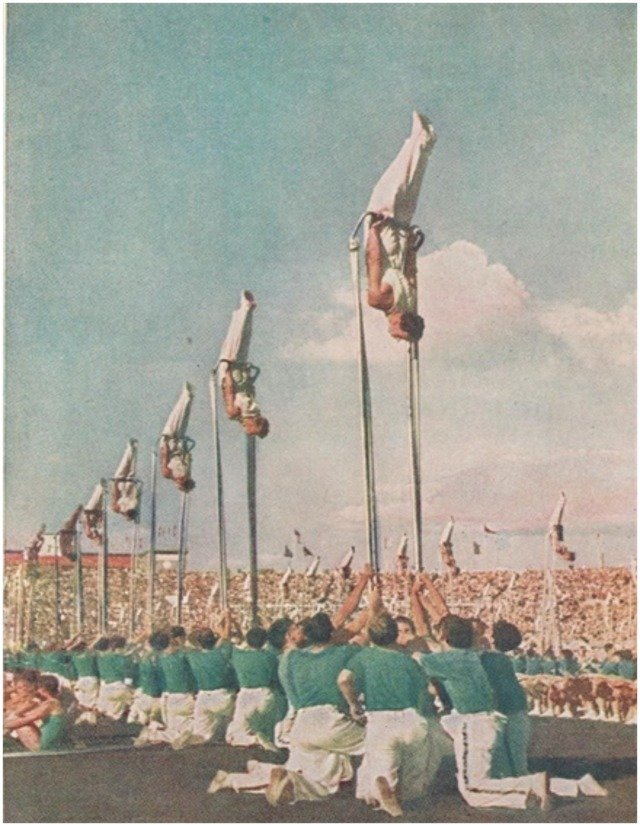

А первым, без чего второе событие в тот год вероятнее всего не состоялось бы вообще, было участие во Всесоюзном физкультурном параде на стадионе «Динамо». Вместе с группой ребят и девчат с жуфака МГУ, в том числе с нашего третьего курса, был отобран для подготовки выступления московских студентов на параде.

У меня были спортивные разряды. Но не по гимнастике, а по баскетболу и прыжкам в высоту. И выдержать тут «вступительный экзамен» мне помогли не они, а то, что в моей ежедневной утренней зарядке было немало «силовых» упражнений (гантели, гири, отжимание от пола, на воздухе — подтягивание на турнике и т.д.), — причём, «по возрастающей».

Нас поселили в общежитии МЭИ и держали на полуказарменном режиме. Напряжённые тренировки с утра до вечера. Впечатление такое: на «силовую подготовку» особого внимания не обращали — она, вроде, предполагалась исходно (на самом деле, наверное, это было не так). Главное — повтор за повтором — достижение невозможной, идеальной синхронности. Замечания в адрес конкретных участников, её нарушающей. С нудной, изнуряющей повторяемостью. Казалось, не все это выдержат, и будет отсев. Но — ни один не ушёл. И ни одного не отчислили.

Кормили и экипировали, правда, по высшему разряду. Один из поваров, обслуживавший и предыдущие парады, по секрету сообщил, что на питание каждого из нас выделена сумма, в два раза большая, чем раньше. Никаких специальных стимуляторов не было. Разве что ежедневная плитка шоколада. Но приобретенные калории успешно сгорали во время тренировок.

В комплект тренировочной одежды входило несколько безрукавок, курток, свитеров, брюк — на разную погоду. Парадная форма — зелёные шёлковые безрукавки, белые шёлковые брюки с зелёными кантами, белые — из мягкой кожи — тапочки. После успешного выступления 18 июля на «Динамо», где проходили и последние тренировки, всё это было оставлено нам. Бесплатно. В подарок.

Ну а сразу после парада факультетское комсомольское бюро предложило участвовавшим в нём студентам журфака помочь одному из подмосковных коллективных хозяйств, над которым шествовал МГУ, — добровольно, конечно, — и поработать там месяц. Мы, добровольно конечно, согласились. Ни один не отказался.

Хотя мотивы бюро были очевидны: каникулы, студенты разъехались по всей стране, а тут под рукой оказалась такая боеспособная когорта… Как не воспользоваться?!

Оказалось, что мы копнили и стоговали сено, пропалывали сорняки на полях в самой непосредственной близости от Бородино. По вечерам разжигали костёр на берегу речки Колочь, пели свои студенческие песни.

И рассвет после прощального костра встретили на Бородинском поле, у памятника Кутузову — обелиска с орлом наверху. Из всех многочисленных фотоснимков этого знаменитого обелиска самый впечатляющий, по-моему, сделан осенью 1941 года: прямо у его основания в пороховом дыму траншея, в ней наши бойцы в касках, с бронебойными ружьями — Бородинский бой, хотя и менее известный, чем тот, что разворачивался здесь на 129 лет раньше, был не менее кровавым.

Бородино. 1941 год

А фамилия председателя колхоза, где мы работали, была, между прочим, Кутузов.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

P.S.

2024 год

В этом году тому параду исполнится 70 лет. Теперь ясно: это был самый последний Всесоюзный физкультурный парад. Пожалуй, самый впечатляющий, самый разноцветный из всех, проходивших раньше — что ни выступление спортсменов очередной республики, то раскрывающийся яркий, непохожий на другие цветок. И ещё — это было предвестье двух незабываемых феерий. Первая — открытие Московского фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году на только что построенном новом главном стадионе страны в Лужниках. Вторая — открытие (и особенно — закрытие!) в тех же Лужниках XXII Олимпийских игр.

Нынче решил покопаться в интернете, в потускневших от времени фотоснимках и кадрах кинохроники того, последнего парада. Отобрал три. Прибавил к ним несколько любительских фотографий из домашнего альбома…

Москва. Стадион «Динамо». 18 июля 1954 года

Последний парад. В правительственной ложе стадиона

Самое главное и самое трудное — синхронность…

Тренировка на стадионе «Динамо». Группа студентов факультета журналистики МГУ. Автор этих дневниковых заметок — в третьем ряду, в центре

После «генеральной репетиции» (полного прогона) парада — потому все в парадной форме. Автор с его участниками из разных союзных республик

И вот настало 18 июля…

23 апреля 2010 г. Пятница.

Андрей Битов предложил создать «Памятник последнему произведению», на одной из граней которого будут начальные строки «Хаджи-Мурата» (по свидетельству близких, эти строки любил и часто повторял Пётр Леонидович Капица) — о неистребимости энергии жизни в цветах простого татарника, а на другой — посвящение последнему произведению Льва Толстого.

Прекрасная идея! Но только такой памятник уже есть. Нерукотворный. На последних страницах исповедальной повести Людмилы Овчинниковой «Улица среди окопов» (в журнальном варианте «Сталинград, улица Карусельная»). Это повесть о том, как жила-была девочка в самом пекле Сталинградского сражения с первого и до последнего его дня, в подвале своего разрушенного дома, между немецкими и нашими траншеями. И своими глазами видела такое, что по всем законам всех цивилизаций не полагается видеть ребёнку, от чего его пытались уберечь во все века. Видела, например, как Мамаев курган, склоны которого до войны по весне были алыми от тюльпанов, становился чёрными. Черная окраска медленно ползла вверх, пока наконец не достигла вершины кургана. Это морская пехота шла на лобовой штурм, и курган обретал цвет бушлатов погибших моряков.

«И вот наступил первый день без выстрелов. <…> Ночью выпал снег. Но его оказалось слишком мало, чтобы укрыть разбитые орудия, гильзы снарядов, сожжённые немецкие танки, снарядные ящики, пулемётные ленты, ракетницы, окровавленные бинты. <…> Замечаю вдруг: торчит из-под снега чёрный венчик татарника, который называют у нас колючкой. Маленькая сухая корзиночка цветка царственно покачивается на ветру.

«Как же ты выжил? Не сорвало тебя, не сдунуло, не посекло свинцом?» Отогребаю подальше от крепкого сухого стебля рассыпанные гильзы. <…> Будем жить на свете… Будем жить…».

Мы знаем, зачем Толстому нужен был его татарник в «Хаджи-Мурате». Но здесь не возникает ни капли подозрения в заимствовании образа. И не только потому, что девочка видела это своими глазами. Но и потому, что здесь свой образ — детства, прошедшего путь от довоенных тюльпанов на склонах Мамаева кургана («сколько могли унести») до вот этого чудом сохранившегося, единственного уцелевшего, дикого, колючего, но всё-таки цветка. Сколько горькой иронии над расхожей фразой «дети — цветы жизни» таит в себе этот образ! Однако согласитесь: он вполне достоин быть напоминанием, памятью того, растиражированного по всему свету татарника из «Хаджи-Мурата».

Евгений Лансаре. «Татарник». Иллюстрация к «Хаджи-Мурату» Льва Толстого.

P.S.

2024 г.

Кстати, в конце этого года исполнится 120 лет завершения писателем последней его повести. Опубликована впервые, причём с цензурными изъятиями, она была уже после его смерти, в 1912 году.

21 апреля 2024 г. Воскресенье.

Однажды телеканал «Культура» показал в программе «Большая семья» встречу потомков Льва Толстого, живущих в России. С романсами, звучавшими в Ясной Поляне при его жизни. С популярными в те же стародавние времена литературными играми. И даже с имитацией ЕГЭ по жизни и творчеству писателя. Участникам встречи был, между прочим, задан вопрос: «Кто из вас при первом чтении «Войны и мира» дочитал роман до конца?» Оказалось — никто.

Но если бы вопрос в передаче перевернуть: «Кто в первый раз читал «Войну и мир» с начала?», мой ответ был бы отрицательным. В первый раз роман я прочёл в первом классе, и французская болтовня в салоне Анны Павловны Шерер меня в то время абсолютно не интересовала. Зато жадно вчитывался я в батальные страницы. А поскольку финальные философские рассуждения, на мой тогдашний непосвященный взгляд, имели скорее отношение к войне, чем к миру, я старательно и их дочитал до конца, ничего, естественно, не поняв. К любовным коллизиям отнёсся весьма спокойно. Но вот ночью в Отрадном и её лунным светом был околдован враз и навсегда.

Второе прочтение — в шестом классе. По взятому у одноклассника Изи Шапиро (дружба с ним сохранилась потом на долгие годы) послевоенному изданию в двух синих томах. Время первых влюблённостей, когда чуть ли не в каждой нравившейся девочке чудилась Наташа Ростова, и отсутствие реального любовного опыта не давало повода разочароваться в этих параллелях. Так и остались на всю жизнь Наташами Ростовыми и Татьянами Лариными те Ларисы, Аллы, Гали из женских школ прикарпатского областного центра. Ибо реальные дальнейшие их судьбы мне неведомы. Но само это отроческое прочтение великого романа проходило тогда, конечно же, под созвездием первой, чистой любви.

В третий раз читал «Войну и мир» — теперь уже по собственному двухтомнику в коричневом переплёте, который я носил в своём рюкзаке, — перед девятым классом (в котором мы должны были этот роман «проходить»), во время турпохода по Крыму. И это чтение на третьих вагонных полках, на ялтинских и гурзуфских пляжах, на ночлегах в пустующих по случаю каникул школьных классах навсегда соединилось в памяти с лунными дорожками к горизонту во время купаний в ночном море, с Семёновой в «Эсмеральде» в знаменитом Одесском оперном театре, с роскошным многоцветием Никитского ботанического сада. И когда я беру этот двухтомник с полки домашней библиотеки, открываю его, то вижу на полях поблёкшие, потускневшие записи жёлтым карандашом: «бугенвилия», «пробковый дуб», «ленкоранская акация», «земляничник крупноплодный», «дрок испанский», «мамонтово дерево (секвоя)». Это следы моего браконьерства в Никитском ботаническом саду. Я срывал веточки растений, в том числе и очень редких (что было строго-настрого запрещено), для своего домашнего гербария и складывал их между страницами «Войны и мира». Веточек тех давным-давно нет и в помине, а вот карандашные записи остались. Несмотря на подобные мальчишеские проделки, моё тогдашнее погружение в Толстого было уже несуетным и осмысленным.

Впервые врезался в память, в сердце, в душу контраст войны и мира в описании поля (вернее — полей) боя после Бородино:

«Несколько десятков тысяч человек лежало мёртвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казённым крестьянам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно собирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семёновского».

Поразило, как в этом, в сущности, очень простом описании одной соединяющей линией сотворено сопряжение почти несопрягаемого; как в нём найден ключ к одной из главных, сокровеннейших нот романа — противоестественности войны, массового убийства людей самой природе человека, его естественному предназначению пасти скот, сеять хлеб, собирать урожаи. Эта же нота — и в расстреле «поджигателей», и на многих других страницах. И даже в описании Наполеона во время Бородинского сражения, когда он, в расцвете военного гения, дарованного свыше, только неизвестно кем — Богом или Дьяволом, вдруг впервые почувствовал своё бессилие в стремлении силой и мужеством французских гренадёров, стальной волей и Молодой, и Старой гвардии, ценой десятков тысяч трупов изменить, переломить естественный ход истории, с которым он встретился в декорациях предосеннего среднерусского пейзажа (как раз во время поспевающего урожая) в олицетворении русского мужика в солдатском мундире и русского дворянина в мундире офицерском и генеральском:

«Войска были те же, генералы те же, те же были приготовления, та же диспозиция, та же proclamation courte et energique, он сам был тот же, он это знал, он знал, что он был даже гораздо опытнее и искуснее теперь, чем он был прежде, даже враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридляндом; но страшный замах руки падал волшебно-бессильно».

Ни в одном эпизоде романа, даже в самых героических, Толстой не воспевает войну. Она лишь «пробный камень», на котором испытывается человек — на прочность своих убеждений и нравственных первооснов. В одних она развязывает жестокость, звериные инстинкты, бесчеловечность. Других приводит к катарсису, к пробуждению в них самоотверженности и самопожертвования, сплавленных с нравственной стойкостью доброты, что всегда лежало в основе подвига (в том числе и воинского). Так я понял тогда для себя глубинное подводное течение толстовского романа.

Ну, хорошо. Это я так его понял. А Лев Николаевич? Как он сам его понимал?

Объяснения на сей счёт в тогдашних школьных и даже вузовских учебниках меня не устраивали. И именно поэтому с неожиданным интересом стал я вчитываться и вдумываться в финальные философские размышления Толстого, которые многие и ныне считают выпадающими из художественной канвы романа. У писателя есть для этих многих объяснение: мол, на самом деле, всё, что он хотел сказать, уже содержится в образной ткани романа. Однако, поскольку часть читателей требует и буквальных разъяснений, для них главные мысли повторены в философских отступлениях. Но тут он скорее лукавит. Куда ближе к истине другое его же утверждение:

«Я слышу критиков: катание на святках, атака Багратиона, обед, пляска — это хорошо; но его историческая теория, философия — плохо, ни вкуса, ни радости. <…> Невольно я почувствовал необходимость доказывать то, что я говорил, и высказывать те взгляды, на основании которых я писал.

Может быть, лучше не писать их, скажут мне. <…> В оправдание могу сказать ещё то, что, если бы не было этих суждений, не было бы и описаний».

Ощущение первооткрытия потаённых смыслов «Войны и мира» вернулось ко мне ещё раз много-много лет спустя. И это было не при погружении в киноэпопею Бондарчука. К ней отношусь с превеликим уважением, хотя и не всё в ней принимаю. Ведь сдержанное, лапидарное по изобразительным, выразительным средствам, но гениальное по глубине исполнение Кторовым роли старого князя Болконского; расстрел поджигателей; финальные кадры Бородинского сражения, когда люди уже смертельно устали убивать друг друга, но запрограммированная на массовое самоуничтожение машина судьбы заставляет их из последних сил делать эту работу; наконец, точно найденная интонация текста от автора — эти вершинные точки позволяют сказать: ничего равного по приближению к оригиналу не было ранее в мировом кинематографе (а ведь был высокопрофессиональный голливудский вариант с очаровательной Одри Хёпберн — Наташей Ростовой и Генри Фонда — Пьером Безуховым). И долго-долго ещё не будет. Но я говорю о впечатлении от другой, театральной постановки. По первым главам романа. В «Мастерской Петра Фоменко».

За всё действо ведь на сцене ещё не произошло ничего из того самого главного, что традиционно навсегда остаётся зарубками в нашем сознании после прочтения романа. (Разве что встреча князя Андрея с отцом перед отъездом на войну с Наполеоном и мастерски, с очень современным звучанием разыгранная линия неожиданного получения Пьером наследства). И — всё уже провидчески о главном сказано.

«Хаджи-Мурат» вместе с «Анной Карениной» сегодня — любимое для меня у Толстого. И всё же и теперь самой дорогой остаётся та, четыреста семьдесят шестая страница из навеки утраченного довоенного серого тома с похожей на заклинание надписью «Aсademia 1935», где Отрадное, окаменевший лунный свет и девичьи голоса в открытом в ночь окне.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68