Он был вундеркинд, с малых лет поражавший окружавших его людей своими обширными знаниями. Любимым его занятием было делать выписки из лексиконов, этим он занимался на уроках в гимназии и отрывался только тогда, когда учитель спрашивал, знает ли он что-нибудь о том или ином предмете. Тогда худенький светловолосый мальчик вставал и без задержки докладывал, что писал о предмете немецкий ученый, английский ученый, французский ученый. Казалось, он и сам был лексиконом, наполненным знаниями. Его товарищи пользовались этим: зачем искать что-то в книгах, когда можно спросить Колю Чернышевского?

Тринадцатилетним мальчиком он помогал молодому человеку, старше его годами, готовиться в высшее учебное заведение. Чтение было его основным занятием, смыслом его жизни. «Без книги в руках трудно было видеть его; он имел ее в руках за завтраком, во время обеда и даже в течение разговоров». Человек, встретивший Чернышевского на улице в Петербурге в 1861 году, написал, что «Николай Гаврилович шел, читая книгу, от которой я отвлек его приветствием». Другой знакомый называл его «замечательно организованная голова».

И. Михеев. Чернышевский за переводом истории

«Замечательно организованная голова» с ранних лет думала о свободе и крепостном рабстве, о справедливости и несправедливости, о допотопных и новых людях и о революциях, которые в 1848–49 годах сотрясали Европу. Ему было двадцать лет, когда в кондитерской он прочитал в газете о роспуске национального собрания в Берлине. Потом шел по улице и плакал. «Встретивший меня знакомый спросил: что это с вами? о чем вы плачете? А я, знаете, иду, да и не чувствую, что у меня по лицу слезы текут».

Его мечтой было принять участие в революции, при этом он не обманывался в том, как это будет выглядеть и что именно будет происходить. «Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

В Петербурге в его скромную квартирку часто приходили гости, иногда два-три одновременно, а бывало, что и целые компании. Приглашение к нему и встреча с ним вызывали у молодых людей восторг. «Я не верил своему счастью и чуть с ума не спятил от него». Все приходящие видели его в одном положении — пишущим. Он был сильно близорук, когда читал, держал книгу близко от лица, а когда писал, низко склонялся над бумагой. Спокойно, не выражая неудовольствия, Чернышевский отвлекался от письма и говорил с гостем, но как только тот отходил, тут же снова опускал лицо к бумаге и принимался писать.

«Случалось, что по вечерам, хотя и не часто, у него набиралось столько гостей, что под фортепиано составлялись даже и танцы или начиналось пение. Катает, бывало, что есть силы по клавишам какой-либо пианист, кричит певец или молодежь пляшет, топает, шаркает, шумит в зале, а Николай Гаврилович сидит себе в гостиной, будто в какой-нибудь отдаленной и глухой пустыне, и пишет да пишет…»

«С утра до поздней ночи он погружен был в работу. По отзывам ближних, он не знал никаких развлечений: не посещал ни театров, ни концертов, ни клубов, ни даже знакомых. Карт, всеобщей тогда утехи, он не умел держать в руках. Нечего и говорить, что он не только не пил, но и не курил».

Не пил никогда в жизни точно, а вот насчет не курил — не знаем: другие источники говорят, что он курил без перерыва, а на каторге у него был табак.

Его работоспособность была феноменальна. В своем маленьком кабинете он диктовал перевод «Истории» Шлоссера помогавшему ему студенту, а пока тот записывал, писал статью для «Современника» или, чтобы не терять времени, читал книгу. Подстать работоспособности была у него память, не ослабевавшая с годами, — что он однажды узнавал, то никогда не забывал.

«Иногда он шутя цитировал целые страницы из какого-нибудь писателя и притом безразлично: публициста, беллетриста или этнографа. Исторические даты, химические формулы, лингвистические формы — все это с одинаковым удобством вмещалось в голове Н. Г-ча».

Добавим: он знал английский, немецкий, французский.

Когда он учился в университете, то «лекции… посещал неопустительно, строго соблюдал посты, ходил в церковь, настольною книгою его была Библия». А иначе и быть не могло у сына саратовского протоиерея. Кстати, и Захар Елисеев, сотрудник «Современника», был сыном священника, окончил семинарию и Духовную академию, и Максим Антонович, критик, которого многие считали продолжателем дела Добролюбова и Чернышевского, был сыном дьяка и тоже окончил семинарию и Духовную академию. Мы только приведем здесь эти факты, а объяснит их пусть кто-то другой.

Но очень быстро и очень рано сын священника Чернышевский проверил веру анализом и испытал критикой. Когда его друг вбежал к нему на Пасху со словами: «Христос воскресе!», то сходу получил в ответ: «Это еще надо доказать!»

В Чернышевском была прямизна мысли, которая вела его от Бога — к отрицанию Бога как не имеющего точных доказательств существования, от смирения — к осознанию прав человека, от церкви — к социализму, к пониманию себя как свободного человека нового поколения, как «нового человека». Мысль его шла этим путем последовательно и твердо, и жизнь свою вслед за своей мыслью он тоже вел последовательно и твердо, не уклоняясь ни на шаг от прочерченной линии.

Он был враг существующего порядка — православия, самодержавия и народности, понимаемой как квасной патриотизм и верноподданническое умиление. Это читалось и вычитывалось из его острых и резких статей в «Современнике». Он был кумир молодых — слава его ширилась. Неблагонадежность в глазах власти — это был его отличительный знак, полученный задолго до того, как его привезли на гражданскую казнь к черному столбу с цепями на помосте на Конной площади. Это было что-то внутри него, то прямое и умное, то чувство собственной правоты и достоинства, которые никогда его не оставляли — даже в камере Алексеевского равелина, даже на каторге. И это самое они — имя им легион — чувствовали в нем как опасность.

Есть автономные писатели, не зависящие от своего времени, но Чернышевский был не таков — он был внутри времени, связан со временем.

Светлая голова, радикал, надежда науки и ходячий лексикон не хотел и не мог замыкать себя в кабинетные занятия и рукописные труды — его принципы вели его к делу, которым было изменение жизни.

В Петербургском шахматном клубе он сидел за столиком с расставленными фигурами, но не играл, а беседовал с приходящими к нему людьми. Звук этих полуконспиративных бесед до нас не дошел, но мы можем предположить, что там было — Фурье и фурьеризм, отмена крепостного права и община, новые люди и новое общество, конституция и революция. Власти закрыли шахматный клуб: «В нем происходили и из него исходили неосновательные суждения». Ну хорошо хоть шахматы не запретили.

Ю. Казмичев. «Н.А. Некрасов, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский в редакции «Современника». Источник: фотохроника ТАСС

Жизнь бурлила и была полна «неосновательных суждений» — в редакциях журналов, в сходках на квартирах, в студенческих кружках. Жизнь была полна смелых людей, которые заводили в своих имениях и квартирах тайные типографии, ездили в Лондон к Герцену, провозили в Россию неподцензурные издания и готовили себя для большого дела. И в центре всего этого, влиятельный и спокойный, серьезный и дружелюбный, был Чернышевский. Всем он был виден и известен как голос «Современника», журналист и критик, но за этим его внешним проявлением возвышалось что-то тайное, стократ значительнее. Или только мерещилось?

В кружках и на сходках говорили, что пора создавать «Акулину» — так шутя называли тайное общество. Четверо заговорщиков в разговоре при опущенных шторах создавали его под названием «Земля и воля» — и тут же обменивались рецептом невидимых химических чернил.

Для строгого рационалиста Чернышевского после «а» неизбежно следует «б», за мыслью следует действие — и вот уже «Чернышевский был не только причастен к первичным пятеркам, но был инициатором их и членом первой из них».

Близорукий человек в очках, часто смотревший поверх очков, с ласковым и одновременно насмешливым взглядом, разбил Россию на округа: Северный, Приуральский, Московский и Южное Поволжье, а Сибирь не включил в свои планы — туда не дотянуться. Человек слова стал человеком дела:

«Органы руководящие:

- «Центральный комитет в Петербурге. С выделением из себя «Совета».

- Областной комитет в Петербурге.

- Областные комитеты в провинциях.

Практическая деятельность: - Издание прокламаций.

- Типографии для подземных изданий.

- Устная пропаганда, особенно в войсках (военные организации).

- Организация перевозки литературы из-за границы.

- Организация для помощи ссыльным.

- Организация для устройства побегов.

- Организация для собирания средств, чтобы осуществлять намеченные цели.

- Организация связи с Польшей: а) в Петербурге, где находится отдел Красного польского «Народного Ржонда»; б) в самой Польше; и, наконец, возникшая уже позже

- Организация отряда надзора за правительством».

«Он отлично понимал силу народной инерции и знал, что победа прогресса придет не сразу, что будет несколько — и довольно много — волн прилива и отлива. В конечном итоге, несомненно, победит правда и разум, но это будет не скоро, и не одно поколение — этого он не скрывал от нас, молодежи, — положит свои кости в борьбе за воцарение добра. Но в чем он не сомневался — это в том, что уныние, овладевшее высшими сферами после крымского разгрома, логически неизбежно приведет к революции, торжество которой будет непродолжительно и сменится жестокою расправой реакции с передовыми элементами. О себе он знал, что погибнет, но не подозревал, что это случится так скоро. Что больше всего меня в нем дивило — это его вера, даже и мне казавшаяся наивною, в несокрушимую силу правды. Он убежден был, что все разумное непобедимо, что прогресс безостановочен и бессмертен. И еще был у него фетиш — народ. Раз в него попало зерно истины, оно не может не пасть на добрую почву: оно всенепременно взойдет и принесет обильные плоды, неизменно полезные».

О том, какие прокламации Чернышевский написал сам, а какие написали другие под его влиянием или без его влияния — об этом до сих пор спорят историки. Прокламации ходили по рукам, их было множество:

- «От русского центрального революционного комитета»,

- «К образованным классам»,

- «К солдатам»,

- «К народу»,

- «Молодая Россия».

«К народу» точно написал Чернышевский, эта прокламация, написанная народным языком от имени неизвестных лиц, многое растолковывала крестьянам и, в частности, рассказывала им о порядках в Англии и Франции.

«А то вот еще в чем у них воля. Пачпортов нет; каждый ступай, куда хочет, живи, где хочет, ни от кого разрешенья на то ему не надо.

А вот еще в чем у них воля: суд праведный. Чтобы судья деньги с кого брал, у них это и не слыхано. Они и верить не могут, когда слышут, что у нас судьи деньги берут. Да у них такой судья одного дня не просидел бы на месте, в ту же минуту в острог».

«А кроме того, ружьями запасайтесь, кто может, да всяким оружием».

По острой грани ходил Чернышевский, то весь оказываясь на свету публичности — я журналист, все мои статьи проходят цензуру, так что никакой вины на мне не может быть, — то уходя в тень подполья, и в этой тени не разглядишь, какие дела там делаются. Он ли, одно время редактировавший «Военный вестник», вел опасные беседы с офицером Сераковским, который вскоре принял участие в польском восстании, был ранен и повешен? Спросите у Сераковского… Его ли почерком написана прокламация? Он это отрицал, но позднее, на каторге, говорил с многозначительной усмешкой, что у него несколько разных почерков.

Сочувствующий студент сообщил Чернышевскому о близком аресте и предлагал устроить отъезд за границу — Чернышевский отказался:

в России его слово много значит, вне России он будет всего лишь болтуном, вроде изжившего себя старика аристократа Герцена, в противоположность которому он, крепкий разночинец, считал себя новым человеком, человеком дела.

Вслед затем явился и некто посерьезнее студента — адъютант петербургского генерал-губернатора графа Суворова (внука полководца Суворова) и предложил от имени графа заграничный паспорт и сопровождение до границы, чтобы никто помешать не мог. Граф знал, как делаются тут дела: если арестуют, то осудят, а если писателя осудят, то какой позор для его друга, императора Александра II. Но и тут Чернышевский не согласился.

Арест его многие считали невозможным, потому что значение его как властителя дум и уважение к нему были огромны. Как можно арестовать главного журналиста «Современника», как можно засадить в тюрьму самого умного человека в России? Да он и сам не верил и сказал с улыбкой, «что его никогда не арестуют и не вышлют, потому что он ведет себя вполне осторожно и вздором не занимается…» А оказалось — наивна и ни на чем не основана такая вера. Арестовывать Чернышевского приехал на дрожках — это как сейчас на такси — полковник Ракеев, специалист по работе с литераторами, за двадцать лет до этого в чине капитана сопровождавший гроб Пушкина в Святогорский монастырь; не хотели возбуждать публику видом кареты с отрядом жандармов, стоящей у дома Чернышевского. Когда Ракеев вывел Чернышевского из дома, карета вдруг явилась и быстро унеслась с узником в Петропавловскую крепость. Спецоперация!

В архивах сохранились написанные на желтоватых листах идеальным почерком — не кто-нибудь кое-как царапал, а писец Третьего отделения торжественно выводил, с красивыми завитками букв, с идеальным наклоном строчек! — рапорты Ракеева, из которых мы знаем, что он занимался розыском путей и способов, каким произведения Герцена попадают в Россию, но не сильно преуспел — просачиваются, понимаешь ли, в карманах и чемоданах ездящих в Европу и обратно, и расходятся так, что не найдешь:

«при всех постоянных наблюдениях, в средствах моих состоящих, обнаружить, у кого именно находятся в Петербурге сочинения изменника Герцена, не представилось возможности».

1859 год. Чернышевский и Герцен в Лондоне. Источник: Википедия

Многое с этого момента нам знакомо — в мыслях, в чувствах, в историях последующих времен, из рассказов репрессированных при Сталине, из ситуаций арестов диссидентов при Брежневе. Просить свидания с арестованным опасно, но оставить его без свидания подло. Как поступать? Елисеев, главный сотрудник «Современника», и Антонович, критик, хотели просить свидания, а Некрасов убеждал и даже упрашивал их не делать этого, потому что поставят себя под удар. Все же они просили свидания и получили его.

«Он был бледен, но в выражении его лица не видно было ни упадка духа, ни изнурения, ни грусти и печали» (Антонович). И это — после двух лет заключения, приговора и в ожидании каторги.

Однажды Чернышевский сказал: «Я дуракам не уступаю». Примеры его неуступчивости — в протоколах допросов. С полным самообладанием он отбивает, отрицает и отбрасывает все, в чем его обвиняют. При обыске найден алфавитный ключ для шифра на четырех картонках? «Эти лоскутки заключают в себе какую-то азбучную шалость, составленную неизвестно мне кем из моих родственников, живших у меня». Есть сведения, что вы с Герценом собирались вместе издавать журнал? «Совершенно не знаю, на каком основании г. Герцену вздумалось, что я мог согласиться издавать с ним журнал, ибо никаких сношений с ним не имел, ни прямых, ни через какое-либо посредство».

И далее, упорно и спокойно, на разные вопросы:

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

«О воззвании к русским солдатам я ничего не знаю». «Ничего такого не было. Эти сведения неосновательны». «Предъявленная мне записка не моего почерка; я не признаю ее своею, и потому остаюсь при прежнем ответе». Костомаров, донесший на него и на очной ставке пытавшийся его уличить, получил в ответ обдуманное, спокойное и холодное: «Я, Чернышевский, остаюсь при своем прежнем показании: когда г. Костомаров был у меня, я не читал ему никакого воззвания к барским крестьянам; печатать такое воззвание не просил я г. Костомарова; бывши в Москве весной 1861 г. у г. Костомарова, я не видел набора, денег на издержки по типографии я не давал ему; летом (в августе), бывши у него, не уговаривал его печатать этого воззвания; в Знаменской гостинице с г. Костомаровым не был и воззвания к раскольникам не диктовал ему. В бытность мою в Москве весной я не оставлял записки г. Костомарову. При свидании летом мы сидели с г. Костомаровым в беседке, а по саду с ним не гулял».

Вот даже и по саду не гулял. Все врет доносчик Костомаров. А в архивах и сейчас лежат секретные документы Третьего отделения о суммах, которые ему платились.

А чтобы не думали, что могут взять его измором, годами держа в крепости, Чернышевский сделал заявление следственной комиссии:

«Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю».

Комиссия отдельным документном внесла это в материалы дела.

В заключении он голодовкой добивался свидания с женой Ольгой Сократовной. Свидание обещали, но не давали. Он прекратил есть, только два стакана воды в день пил. Пытались его обмануть, обещая позднее дать свидания, и приносили еду в камеру. Не помогло: «После свидания, а теперь можете убрать». Дали свидание.

Ольга Сократовна Чернышевская. Фото: Википедия

Не по своей воле сменив свой кабинет на камеру в Алексеевском равелине, он, которого министры царского правительства в своей переписке называли «дирижером радикального оркестра», не сменил ни состояния ума, ни образа жизни, ни своей привычки к умственной литературной работе. На воле был неприхотлив, ел овсянку и черный хлеб, не замечая, что ест, — можно и тут так же. Камера — ну так и в камере можно писать (тогда было можно). Припадая лицом в очках к листу бумаги, бледный человек с длинными волосами и бородкой, обмакивая гусиное перо в казенную оловянную чернильницу, неутомимо писал свой роман. Его он весь выдумал и написал в тюрьме.

Ни в одной строке этого большого романа нет ни тоски, ни отчаяния, ни грусти; давление крепостных стен не чувствуется; страх каторги не давит; роман написан деловым человеком нового времени, умным, резким, энергичным, иногда едким.

В романе он начинает с того, что хамит и дерзит публике, причем делает это холодно и с расстановкой. Так говорят не в порыве гнева или от избытка чувств, а в ледяном состоянии презрения к тому, чья пошлость и убожество давно и до конца ясны говорящему. Так он и говорит с публикой — как с дурой.

Невыразимой иронией и насмешкой исполнены его слова о «хороших людях», которые «коптят небо».

Сотнями страниц он разговаривает твердо и без сантиментов, но с героиней своей, Верочкой, в «первый вечер ее любви», когда она засыпает в свой день рождения, вдруг говорит со странной нежностью и так долго растолковывает ей кое-что, словно говорит с ребенком — и тут нам кажется, что этот холодный рационалист, убежденный в том, что миром правит эгоизм, совсем не так уж холоден внутри себя, в нем есть тепло, и он в Верочку влюблен.

«Умри, но не дай поцелуя без любви!» — фраза из романа вошла в разговорный русский язык и стала чем-то вроде пословицы, которую обычно произносят с насмешливой улыбкой или с циничным хохотом. Смейтесь, дураки, потому что ваш поверхностный цинизм пустяк по сравнению с жесткой издевкой Чернышевского. У него эту фразу говорит содержанка и бывшая проститутка.

Эта издевка не часто, но проскальзывает и просвечивает в романе, словно вдруг из-за спин действующих лиц выглядывает молодой длинноволосый господин в сером пальто и в золотых очках и отпускает замечания, которые уничтожают не столько действующих лиц, сколько человечество с его героями. «Но если я знаю, то мало ли чего-то знаю такого, чего тебе, проницательный читатель, во веки веков не узнать». С серьезным видом он вдруг заявляет, что алкоголичка Марья Алексеевна, мать Веры, то же самое, что Наполеон после битвы при Ватерлоо; и само внезапное появление маршала Груши и маркиза Лафайета посреди рассказа о семейном дельце отдает ледяной и злой насмешкой автора романа над пошлостью, корыстью и глупостью жизни.

Нет для него авторитетов, и те, кого человечество считает героями, для него не герои. О Наполеоне он очень непочтительно говорит, что он тащил сам себя за нос — и дотащил до острова Эльбы, а потом даже и до святой Елены. Вот так умелец!

«Смесь разной гадости с разной дрянью» — так он говорит о том, что происходит в мужчине, добивающемся женщины.

«Из-под маски порядочного человека… высовывалось длинное ослиное ухо».

«А если у всякого человека черте знает что на уме, то у такого умного человека и подавно».

«Одно, впрочем, натурально — допотопному миру иметь допотопное население».

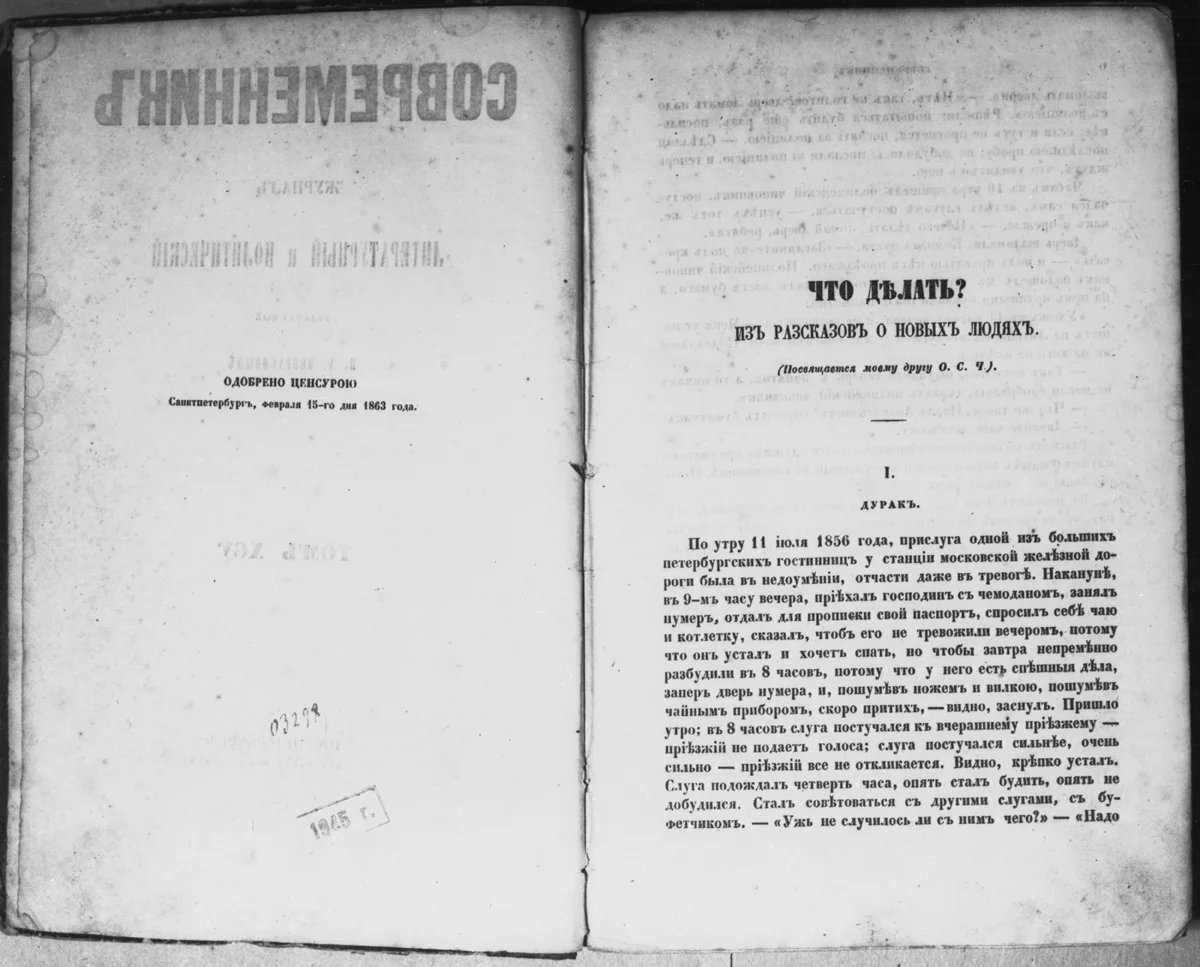

Заглавная страницы романа «Что делать?» Чернышевского. Фото: ТАСС

В сцене, где Вера Павловна запрещает целовать себе руку, потому что мужчина, целующий руку женщины, унижает ее, ибо не считает себе равной — заложен весь последующий радикальный феминизм. Тут уже угадываются они все — Эмма Голдман в пенсе на шнурке и с банкой динамита, и Сюзи Кватро в кожаной куртке и с бас-гитарой. Через столетие перекидываются мостики, соединяя очкастого длинноволосого русского нигилиста и обросших американцев протестных демонстраций. «Только до двадцати пяти лет человек может сохранять честный образ мысли» — это из романа Чернышевского 1866 года. «Не верь никому старше тридцати» — это Джек Уайнберг в 1964 году.

Рукопись романа «Что делать», листы которого были отмечены печатями цензуры, Некрасов повез в типографию и по дороге потерял. Как она слетела с его колен, когда он ехал на дрожках, — непонятно. Это происшествие повергло и без того издерганного, измученного и страдающего Некрасова в отчаяние и ужас. Потерять рукопись, которую Чернышевский написал в тюрьме, потерять слово, написанное узником и доставленное ему для сбережения! Он дал объявление в «Полицейские ведомости» об утери рукописи, обещал 300 рублей тому, кто ее вернет, и, страдая и маясь, в ужасных фантазиях видел рукопись в мелочной лавке, где ее листы пустили на обертку для селедки. Если бы не бедный чиновник, отец шести детей, который нашел рукопись на улице и принес Некрасову — в русской литературе не было бы романа «Что делать». Имя чиновника осталось неизвестным.

По следам героини «Что делать» Веры Павловны, создавшей швейную мастерскую на основах справедливости и добра, пошли многие люди, верившие в кооперацию людей без эксплуатации, в добровольный совместный труд и честную жизнь. Эти попытки были растоптаны, уничтожены, а следы их стерты из истории, но все-таки кое-что сохранилось. Например, в биографии Сергея Федоровича Рыбина-Луговского указано, что он в начале двадцатых годов XX века создал хлебопекарную артель «Трудовая вольность», позднее переименованную в «Муравейник» — дело, поставленное на тех же началах, что швейные мастерские Веры Павловны. Эсер Рыбин наверняка читал книгу Чернышевского и крепко держал в памяти его завет. Сначала это были две пекарни с магазином, а потом уже семь пекарен, девятнадцать магазинов, кондитерская фабрика. Работало в артели 393 человека.

«При артели существовали бесплатная столовая, парикмахерская, школа, библиотека, театральный кружок, покупались билеты в ложи театров, постоянно отчислялись деньги в поддержку политзаключенных, находящихся в тюрьмах, лагерях и ссылках».

За исключением помощи политзаключенным — это точный слепок с того, что было принято у Веры Павловны в ее мастерских и что Чернышевский считал началом новой жизни. В 1928 году артель закрыли, Рыбина и артельщиков арестовали. В 1937 году Рыбину припомнили его эсеровское прошлое и артель свободного труда — расстреляли.

Гражданская казнь Чернышевского совершалась под мелким моросящим дождем на Конной площади в Санкт-Петербурге. Лишали гражданских прав того, кто был гражданин по призванию и убеждению и больше других за гражданские права боролся.

Гражданская казнь Чернышевского. Фото: newsland.com.

Все, кто видели его на эшафоте, не заметили волнения в его лице. Под дождем, стоя у черного столба, он иногда снимал с лица очки в золотой оправе и пальцами протирал стекла. А так — стоял спокойно и смотрел сверху на ряды войска, на конных и на пеших, за спинами которых колыхалась толпа. Когда его увозили в полицейской карете, девушки с извозчика бросили ему букет цветов, извозчика тут же остановили, и девушек забрали в отделение.

В Тобольской тюрьме он сказал знакомому политзаключенному:

«Как для журналиста, эта ссылка для меня прямо-таки полезна: она увеличивает в публике мою известность; выходит — особого рода реклама».

Не мог представить, что его законопатят в страшную дыру, в одиночество, в молчание на двадцать лет.

В тюрьме Александровского завода он ходил по двору в черном халате на меху и в валенках и громким голосом пел греческие гекзаметры. Если его кто-то замечал за этим странным занятием — смущался. К принудительным работам узников привлекали редко, Чернышевского никогда. Были еще домашние работы — принести ведро воды, почистить картошку, истопить печку, — но и к этим работам заключенные его никогда не привлекали, из уважения к нему. Но он поблажек не хотел и с ножом в руках упорно присоединялся к чистящим картошку. В разговорах между собой они его называли «стержень». Стержень добродетели, стержень достоинства, стержень ума.

Был он сдержан и никому не открывал душу. Никто во все эти длинные годы ни разу не видел его растерянным, подавленным. Только потом, много лет спустя, после двадцати лет каторги и ссылки, вспоминая, как его привезли в Акатуй, сказал:

«Кого только там не было: поляки, мечтавшие о восстановлении своей Речи Посполитой, итальянцы-гарибальдийцы, приехавшие помогать полякам, наши каракозовцы!.. И все — народ хороший, но все — зеленая молодежь. Одному мне под пятьдесят. Оглянулся я на себя и говорю: ах, старый дурак, куда тебя занесло. Ну, и стыдно стало…»

Стыдно жизни, проходящей впустую под бесконечным блеклым небом, стыдно огромных знаний, которые память хранит — ни для чего, ни для кого, стыдно перед Ольгой Сократовной, которая там, на бесконечном расстоянии, в России, должна зарабатывать шитьем и штопкой…

Потом из Александровского завода его загнали еще дальше, в Вилюйск. Вилюйск — это пятнадцать домов, церковь и тюрьма за частоколом. Других заключенных, кроме него, там не было. Из Иркутска для надзора над Чернышевским посылались жандармы. Раз в год их меняли. Начальник иркутского жандармского управления Янковский говорил, что «возвратившийся жандарм всегда оказывался заметно сообразительнее и развитее, нежели был до командировки в Вилюйск». И тут, значит, Чернышевский поработал… Но для охраны особо опасного государственного преступника просто жандарма было мало, с ним семь человек казаков и два урядника. Но узник ведь тоже был не один — у него маленькая собачка, он ее приручил и с ней гулял.

Суд, которым судили Чернышевского, заранее знал, к чему его приговорит. Это был прообраз всех последующих судов такого рода — сколько их в истории России и СССР! Обвинение было построено исключительно на показаниях Костомарова и Яковлева, получавших деньги от Третьего отделения. Это знали и члены следственной комиссии, и Чернышевский, и студенты, не побоявшиеся написать и подписать письмо, в котором приводили пьяные разговоры Яковлева, где он саморазоблачался как платный доносчик. Письмо равнодушно подшили к делу, на дело оно не повлияло. Решили изъять Чернышевского из жизни — и изъяли. Но как же обычно, рутинно совершается зло.

«Когда меня к каторге присуждали, старички сенаторы в перерыве приходили ко мне и, сидя рядом со мной на лавочке, разговаривали».

В тюрьме в Вилюйске были мыши, поэтому провизию Чернышевский хранил на платформе, подвешенной к потолку. Да что там мыши, это небольшое зло, а главное зло летом — циклопические тучи комаров, облеплявших человеческие лица, так что Чернышевский должен был сидеть в душном застенке, набросив тряпку на голову и поставив рядом с собой горшок с тлеющим навозом. Из другого горшка ел — все двадцать лет одной и той же ложкой.

«Посредине комнаты на крестовинах были положены плохо выструганные, непригнанные две плахи, изображавшие из себя и служившие столом… Перед правым от входа концом стола у стены стоял какой-то мягкий, вроде турецкого, но утративший всякую форму диван, который и служил кроватью Н. Г. Пыли в комнате было невероятное количество. Пол был настолько грязен, что можно было только догадываться, что он из плах, а не земляной. На столе стоял заржавленный, позеленевший, старый, покосившийся как-то на все стороны самовар — когда-то желтой меди, стояла грязная, немытая посуда. Самый стол представлял сплошную грязь. Местами на столе была постлана газетная бумага, тоже грязная. Очевидно, что очистки комнаты или никогда не производилось, или таковая была — и то небрежно — в несколько лет раз.

Стены комнаты, смазанные в пазах глиною, и потолок, когда-то выбеленные, пожелтели, почернели, побелка во многих местах обвалилась, и общий вид камеры представлял мерзость запустения.

На столе был пузырек, небольшой, с подозрительно бурыми чернилами, и ручка со стальным пером. Стульев в комнате я не заметил, почему и прихожу к заключению, что H. Г. писал стоя, наклоняя голову к самому столу, так как по близорукости своей Н. Г. читал и писал, держа бумагу почти вплоть к очкам».

Да, он и тут писал — думать, рассуждать, писать был смысл его жизни, его натура — и поначалу даже отправлял из грязной и душной камеры в Вилюйской тюрьме свои сочинения в журналы. Но их не печатали и не возвращали. Как в пропасть уходили они, исчезали в никуда. Он не перестал писать, но теперь, закончив, написанное сжигал или рвал.

Властитель дум всей молодой — не только молодой, а всей разумной России, человек, чье слово читали, слушали, обсуждали, ждали и впитывали тысячи и тысячи людей, — в Вилюйске ходил поговорить к жене жандарма и долго, долго говорил перед ней длинные речи обо всем на свете, о философии, истории, экономике, медицине, речи эрудита и энциклопедиста, речи человека, переполненного знаниями и мыслями, которые он готов нести людям — пока терпеливая женщина, не понимавшая в его монологах ничего, не прерывала его предложением идти к самовару чай пить.

Николай Чернышевский. Фото: репродукция ТАСС

В 1874 году — двенадцатый год заключения Чернышевского — из Петербурга в Иркутск пришло указание, которое отправился исполнять в заброшенный на край света Вилюйск адъютант генерал-губернатора Винников. С Чернышевским он говорил на свежем воздухе, сидя рядом с ним на скамеечке. И вот сидят бок о бок на скамеечке, на берегу маленького безымянного озера, государственный преступник России номер один и офицер, когда-то читавший его статьи в «Современнике».

«При этом я заметил его откинутые назад волосы, морщины на широком, загоревшем лбу, морщины на щеках и сравнительно белую руку, которою он поглаживал бороду. Я приступил прямо к делу: «Николай Гаврилович! я послан в Вилюйск с специальным поручением от генерал-губернатора именно к вам… Вот не угодно ли прочесть и дать мне положительный ответ в ту или другую сторону». И я подал ему бумагу. Он молча взял, внимательно прочел и, подержав бумагу в руке, может быть, с минуту, возвратил мне ее обратно и, привставая на ноги, сказал: «Благодарю. Но, видите ли, в чем же я должен просить помилования?! Это вопрос… Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, — а об этом разве можно просить помилования?! Благодарю вас за труды… От подачи прошения я положительно отказываюсь…»

По правде сказать, я растерялся и, пожалуй, минуты три стоял настоящим болваном.

— Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?!

— Положительно отказываюсь! — И он смотрел на меня просто и спокойно».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68