Стрим

Нет революции важнее той, что мы не замечаем, хотя она происходит на наших глазах. Мы не чувствуем ее значительности, ибо новое вписывается в повседневный обиход, хотя и разрушает его. Катализатором радикальной перемены выступают случайные обстоятельства, которые нельзя ни предсказать, ни связать с последствиями.

Ну кто мог предвидеть, что какой-то паршивый вирус способен опустошить города, сделав их лишними (в Нью-Йорке половина офисов стоит пустыми). Город упразднился. Он стал годным для выходных, но не будней, которые лучше, умнее и здоровее проводить дома. В навязанный ковидом карантин мы всё делали на расстоянии: работали и покупали, дружили, любили и выпивали.

Теперь, когда ковидные неприятности сменились военным кошмаром, те времена кажутся идиллическими — и судьбоносными. Большой мир массового общества распался на социальные атомы размером с экран компьютера, а то и телефона.

Внезапно мы обнаружили то, что и раньше не было секретом: мой дом — моя крепость, и я могу жить, не покидая ее стен. Но и их упразднил зум. Зрачок камеры перемещается вместе с нами, лишая смысла расстояние. Мы везде и нигде, как бог или воздух.

Преимущество такого общения — в его немыслимой простоте. Эти достоинства позволили зуму бросить вызов самому телевизору, который завораживал поколения. Господи, я еще застал время, когда к бабушкиному КВН приставляли увеличивающую линзу. Но и она не помогла бы тем, кто слепо верит голубому и лживому экрану. Чтобы составить ему летальную конкуренцию, понадобился карманный приборчик, заменивший все, что раньше требовало трех камер, жарких софитов, сердитых операторов и симпатичной гримерши. Теперь студия (в Останкино ее охраняет вооруженная стража и домовая церковь святого Порфирия) помещается на письменном столе, иногда влезает в карман и доступна всякому, кто хочет устроить из себя шоу и поделиться им.

Раньше жанр, который мы теперь называем «стрим», окрестили «говорящими головами». В телевизионной иерархии он располагался ниже плинтуса. Считалось, что зрителю, раз уж тот смотрит, а не только слушает, надо что-то показывать помимо собеседников, иначе экран работает вхолостую и наводит сон. Нечто подобное было с ранним кинематографом. Когда он принялся экранизировать пьесы, то режиссер, подчеркивая отличия от театра, вводил ненужные сюжету эпизоды на пленэре: в прологе приезжает такси, в эпилоге — уезжает.

Фото: URA.RU / TASS

Однако бешеная экспансия стрима на всех мыслимых платформах показала, что ему ничего лишнего не нужно. Можно что-то показать: портрет, пейзаж, натюрморт, но это орнаментальные виньетки на полях главного — беседы как таковой. Именно она разрушает монополию самого массового из искусств и ограничивает его власть над умами. Аудитория у мастеров стрима сейчас исчисляется миллионами и возвращает нас к той доиндустриальной эпохе, когда разговор был царем развлечений и создавал просвещенное общество.

Разговор

Будучи говорящими животными, мы все владеем языком, хотя бы родным. Другой вопрос — как. Одни говорят, словно танцуют. О других — в стихотворении Лосева:

Маманя корове хвостом крутить не велит.

Батя не помнит, с какой он войны инвалид.

Учитель велит: опишите своими словами.

А мои слова — только глит и блит.

Но и средний путь скрывает секрет мастерства. Труднее всего ведь объяснить то, что мы делаем не замечая, скажем, плаваем или сидим на велосипеде. То же с разговором.

Проблема в том, что каждое сказанное слово — провокация, которая требует реакции постороннего. Друг или враг, он все равно чужой, и диалог — одновременно вальс и дуэль.

Мы вступаем в беседу, подчиняясь этикету, — здороваемся, но то, что происходит потом, как война, зависит не только от вас, но и от противника. Живая речь тем и отличается от декламации, что ускользает от железной хватки дисциплины и логики. Словно стихи, беседа обладает еще и своей волей, и, открывая рот, мы не знаем наверняка, куда нас заведет речь. Заготовленные блоки умных рассуждений и выверенная вязь аргументов не лучше придуманной тренером схемы игры, рассыпающейся на футбольном поле.

Я долго не мог в это поверить, вкладывая сизифов труд в подготовку к каждому выступлению. Желая быть единоличным хозяином беседы, я рассчитывал только на себя и садился в лужу, пока не убедился, что нигде и никогда — будь то урок, интервью, лекция или застолье — наша речь не течет по прорытому дома руслу. Она стремится к устью неведомыми путями, отвлекаясь на внезапные ассоциации, натыкаясь на незаметные пороги, борясь со встречным течением и попадая в коварные водовороты, путающие мысль, слова и планы. Но именно в непредсказуемости беседы — ее прелесть и соблазн. Самое интересное происходит по пути и зависит от находчивости, дерзости и мгновенной эрудиции, которую не заменит краденая ученость Википедии.

Не зря так завораживали слушателей великие мастера сокровенной беседы: Конфуций, Сократ, Будда и Христос. Никто из них не оставил нам и буквы.

Книговерие

Заложники книжной культуры, мы не можем прийти в себя от ужаса, который вызывает тот простой факт, что 30 лет бесцензурной литературы не спасли целое поколение от милитаристского озверения под девизом «Можем повторить».

Мы признавали за нашей библиотекой магическую способность делать всех лучше. Мы преувеличивали значение и возможности любой книги, опираясь на давнюю и бесконечно уважаемую традицию. Так, Мартин Лютер считал и верил, что путь к спасению каждого открывает чтение Библии. Несколько веков спустя просветители снизили планку и уже не говорили о вечной жизни, мечтая улучшить ту, которая есть.

— Если хотя бы половина народа научится читать, — полагали энциклопедисты, — воцарятся мир и благоденствие.

Разделяя это убеждение, полковник Кошкарев из «Мертвых душ» нарисовал идиллическую картину будущего: «Мужик его деревни, идя за плугом, будет в то же время читать книгу о громовых отводах Франклина».

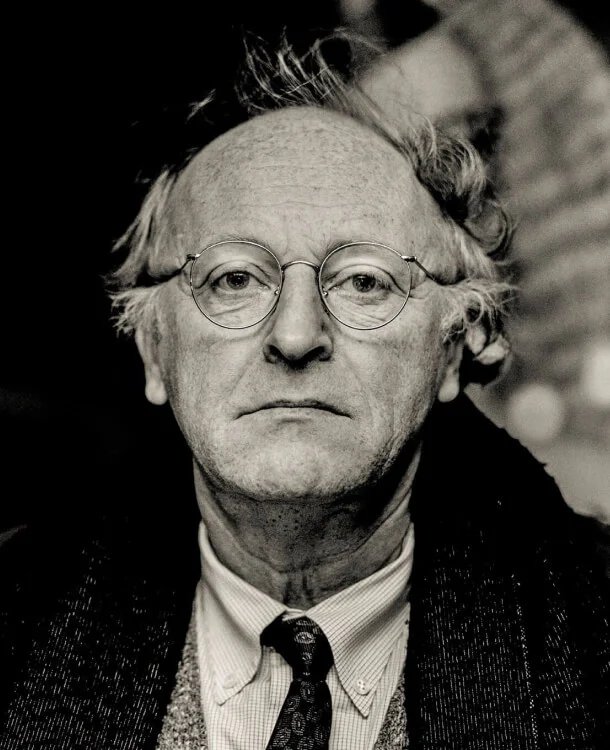

Иосиф Бродский. Фото: Сергей Берменьев

Бродский завершил эпоху книговерия в Нобелевской речи: «Выбирай мы наших властителей на основании их читательского опыта, а не на основании их политических программ, на земле было бы меньше горя». И тут же опроверг себя, добавив: «Ленин был грамотен, Сталин был грамотен, Гитлер тоже; но список их жертв, тем не менее, далеко превышает список ими прочитанного». Даже этот тезис вызывает вопрос о размере списка. У Гитлера была личная библиотека в 16 тысяч томов. Вряд ли кто в силах прочесть больше.

Зато каждому автору, разделяющему с Бродским цеховой интерес, не приходится спорить с другим положением в той же речи: «В истории нашего вида, в истории «сапиенса», книга — феномен антропологический, аналогичный по сути изобретению колеса».

Чтобы усомниться и в этом, надо быть Сократом, который ходил пешком (босиком) и совсем не доверял книгам.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Платон

Из диалога «Федр» я узнал, зачем автор пишет: «Он накапливает запас воспоминаний для себя самого на то время, когда наступит старость — возраст забвенья».

Я в этом не уверен. Читать свое и старое грустно вдвойне: с одной стороны, поздно исправлять, с другой — так уже не напишешь. Но Сократ не заботился о писателях, видя в них антиподов мудрецов, диалектиков и себя. «В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси их — они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят как разумные существа, но они всегда отвечают одно и то же».

Сократа не устраивала замкнутость книги, окончательность ее суждения, которое лишено гибкости бесконечного разговора. Ведь устная беседа тем и отличается от письменной, что на самом деле никогда не заканчивается.

Финал — но только промежуточный — ей предоставляют внешние обстоятельства, как в том же «Федре»: «Но пойдем, жара уже спала».

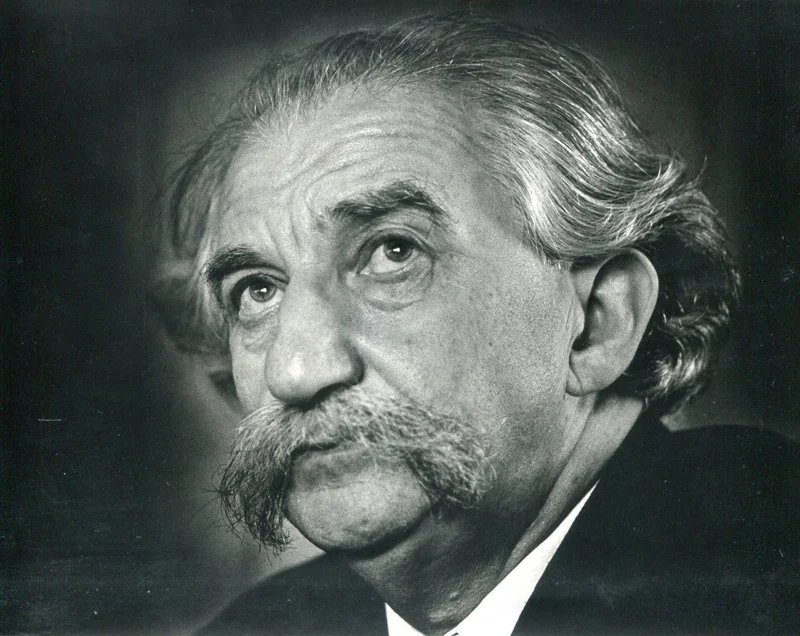

Юрий Лотман. Фото: сайт «Культура.рф»

Лотман, метафизик филологии, напротив, ценил в книге как раз способность каждому и каждый раз отвечать разное:

«Художественный текст не имеет одного решения… искусство расширяет пространство непредсказуемого, создает условный мир, экспериментирующий с этим пространством и провозглашающий торжество над ним».

Чтение для Лотмана было незавершаемым диалогом, а книга — совершенным компьютером, искусственным сверхинтеллектом, если не просто всезнающим пришельцем. Отцепившись от автора, книга ведет свою жизнь так, как мечтает ее читатель. Если бы у меня была машина времени, я бы привез к нам старых писателей, чтобы они познакомились с нами и ужаснулись тому, как бесцеремонно мы их читаем — и Пушкина, и Достоевского, и Толстого, да и самого Платона, оставившего нам целую библиотеку немых книг, — вопреки совету Сократа.

При этом он, отрицая ценность записанного слова, любил все другие, включая те, которым внимали люди прежних времен: «им было довольно, по их простоте, слушать дуб или скалу, лишь бы только те говорили правду».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Наверное, это был голос богов, населявших рощи и горы. И диалог с ними представлял высшую ценность для автора. В древнем Китае поэт Ханьшань писал стихи на камнях, выбирая труднодоступные. Узнав об этом, американские битники с энтузиазмом подражали ему в Йосемитском заповеднике. Возвращая долг, Джек Керуак посвятил Ханьшаню свою книгу «Бродяги Дхармы».

Вслух

Незаметно, но решительно мир оторвался от тотального диктата письма и переехал в царство устной культуры. Книги теперь слушают, и диалог оказался в центре медийной сферы. Среди прочего это значит, что писатель заговорил — опять. В трудную минуту его назначают представителем человечества, отвечающим за целостное знание, не разграниченное на разные сферы. Ведь у писателя тоже нет профессии — в узком смысле слова.

Он ничего не знает специально, поэтому может (или хочет) судить с высоты своего по-дилетантски беспристрастного положения и говорить, что бог на душу положит. Если автор что и знает лучше других, так это то, родное, чем он готов поделиться.

В античности литература говорила с толпой. Геродот читал свою «Историю» на площади, не боясь, что слушатели заблудятся в бесчисленных отступлениях. У римлян был особый ритуал авторского чтения. Согласно Плинию Младшему, «слушатели должны были делать критические замечания, поясняя, как автор мог бы усовершенствовать текст — безмолвная и неподвижная аудитория» его оскорбляла, и он «явно предпочитал похвалы слушателей молчаливому одобрению анонимных читателей».

Иногда писатели были лучшими чтецами своих сочинений. Диккенса так любили слушать, что когда он приехал в Нью-Йорк, только в церкви хватило места для поклонников. В этот процесс он вкладывал душу… и тело. Сразу после окончания Диккенс уходил за кулисы, чтобы сбросить насквозь промокший от пота костюм и переодеться в сухое.

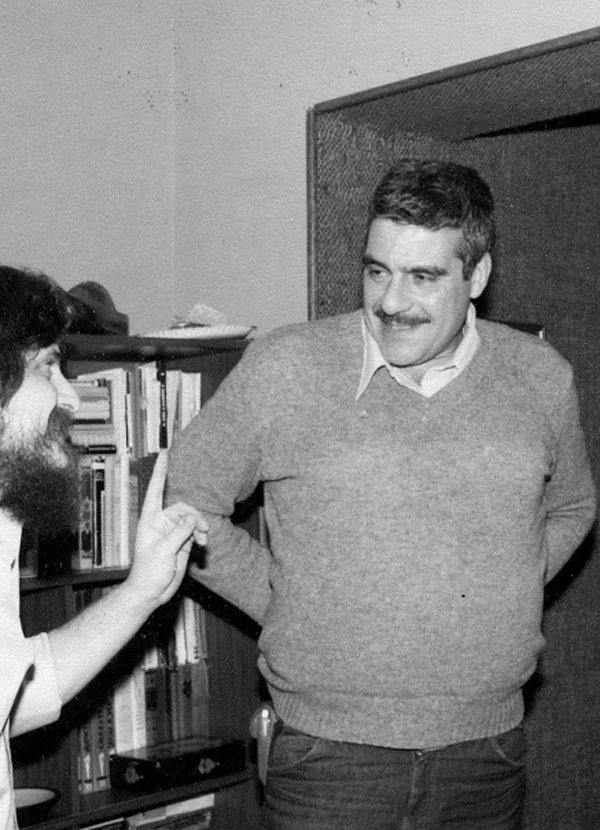

Юрий Мамлеев. Фото: сайт «Фото картинки»

Сам я присутствовал на таком сокровенном чтении только однажды, и оно напоминало радение. Мы собрались дома у друзей, чтобы послушать Юру Мамлеева. Для начала он выключил свет, зажег свечи и глухим голосом принялся читать страшное. Я, надо сказать, смутился, потому что действо мне напомнило пионерский лагерь после отбоя: «черный человек, в черном парадном остановился у черной двери и достал черный пистолет».

Впрочем, тут нет ничего смешного.

Чтение вслух — контроль качества. Звук ведь старше и мудрее буквы. То, что мы можем сказать, а еще лучше спеть, приобретает больший удельный вес.

Поэтому Бродский и англоязычной аудитории декламировал свои русские стихи, озвучивая их на манер молитвы. А Довлатов на первой встрече с публикой не только прочел свои «Записные книжки», но и спел приятным баритоном песню собственного сочинения:

Эх, нет цветка милей пиона

За окошком на лугу,

Полюбила я шпиона,

С ним расстаться не могу.

Недавно я узнал от его вдовы, что Довлатов учился играть на балалайке в Ленинграде, надеясь, что она заменит ему банджо.

Александр Генис и Сергей Довлатов. Фото: сайт «Собака.ru»

Слава

Я читаю себя перед публикой редко и тогда, когда боюсь, что аудитория устала от импровизаций и предпочитает дисциплинированный текст с началом, концом и отделанной серединой. Каждый раз это испытание, особенно когда не смеются там, где хотелось бы.

— Слушателям, — втолковывал мне опытный Борис Сичкин, он же знаменитый Буба Касторский, — надо дать команду. Достаточно обвести глазами зал и после паузы сказать смешное.

Проблема еще в том, что читать вслух перед народом то, что написано в одиночку и вроде для себя, неловко или стыдно. Пушкин написал и об этом: «Однако ж он был поэт и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи».

Автор книги, даже если она про марсиан, склонен к эксгибиционизму — иначе просто ничего не получается. Но если мы пишем вдали от других и посылаем готовое им — чужим, незнакомым, анонимным, — то это еще терпимо: разошлись, как в море корабли. Другое дело, когда ты видишь и слышишь своих читателей перед собой — стоя, как голый среди одетых.

Личное, пусть и поверхностное знакомство с читателем переворачивает доску. Выходит, что ты писал для него — каким бы он ни был. И теперь он, а не ты судья сделанному. Раздражаясь от такой форы, Рахманинов в ответ на критику слушателя пожаловался: «Теперь билеты на концерты черт-те кому продают».

Выход из этой ситуации нашел самый эгоцентричный автор из всех, кого я читал. «Каждый писатель, — утверждал Набоков, — создает себе своего идеального читателя».

И, добавлю, возит его за собой: мои читатели похожи, где бы я их ни встречал — в Чикаго, Москве, Тель-Авиве.

Особо интимные отношения автора с читателем теперь складываются в социальных сетях, где все как бы знают друг друга. И это открывает новую, а точнее, старую перспективу для писательского тщеславия.

Массовое общество создало массовую культуру, где главный критерий — тираж. Мы привыкли радоваться тому, что нас ценят или хотя бы покупают незнакомые люди, и считаем популярность славой. Но совсем иначе к ней относились раньше, когда и читателей, и писателей было несоизмеримо меньше. Славу тогда принимали только из знакомых рук, и успехом было признание именно среди своих.

Читатель и писатель составляли пару союзников, скованных цепью взаимного понимания. Первый мог положиться на второго, потому что тот входил в круг его близких.

Еx nostris

Поскольку литература, как утверждали школа и жизнь, заменяла нам политику, то резонно предположить, что единственной жизнеспособной партией в стране следует считать читателей вообще, заядлых — тем более. Я знал их лучше всего, потому что рос в этой среде и горд считать ее своею. Тут учили свободе, хотя она и говорила рабским языком эзоповой словесности. Политика всегда упрощает искусство, особенно тогда, когда вынуждает его выкручиваться. Сложность эзоповой словесности — мнимая. В конечном счете она говорит лишь то, что и без нее все знают, но хотят услышать и расшифровать.

Однако искусство — не задача с ответом, и эзопова речь никогда не заменит прямую. Неудивительно, что так быстро забылась словесность, поставившая изворотливость на постамент: игра без цензуры — что футбол без вратаря.

Решусь утверждать, что наиболее ценной частью наследия той лукавой эпохи стали не книги, а их читатели.

Это они с азартом обсуждали толстые журналы, в которых тлела общественная мысль. Это они обожали Высоцкого, знали наизусть Галича и до утра пели Окуджаву. Это они внимали Тарковскому. Это они раскупали миллионы умных книг, придумывали анекдоты, шутили в КВН и стояли ночами за билетами на Таганку. Следя за крамолой, они умели ее найти там, куда не добирались опричники: то в ташкентской «Звезде Востока», то в бурятском «Байкале», осмеливавшимся напечатать вторую часть гениальной «Улитки на склоне».

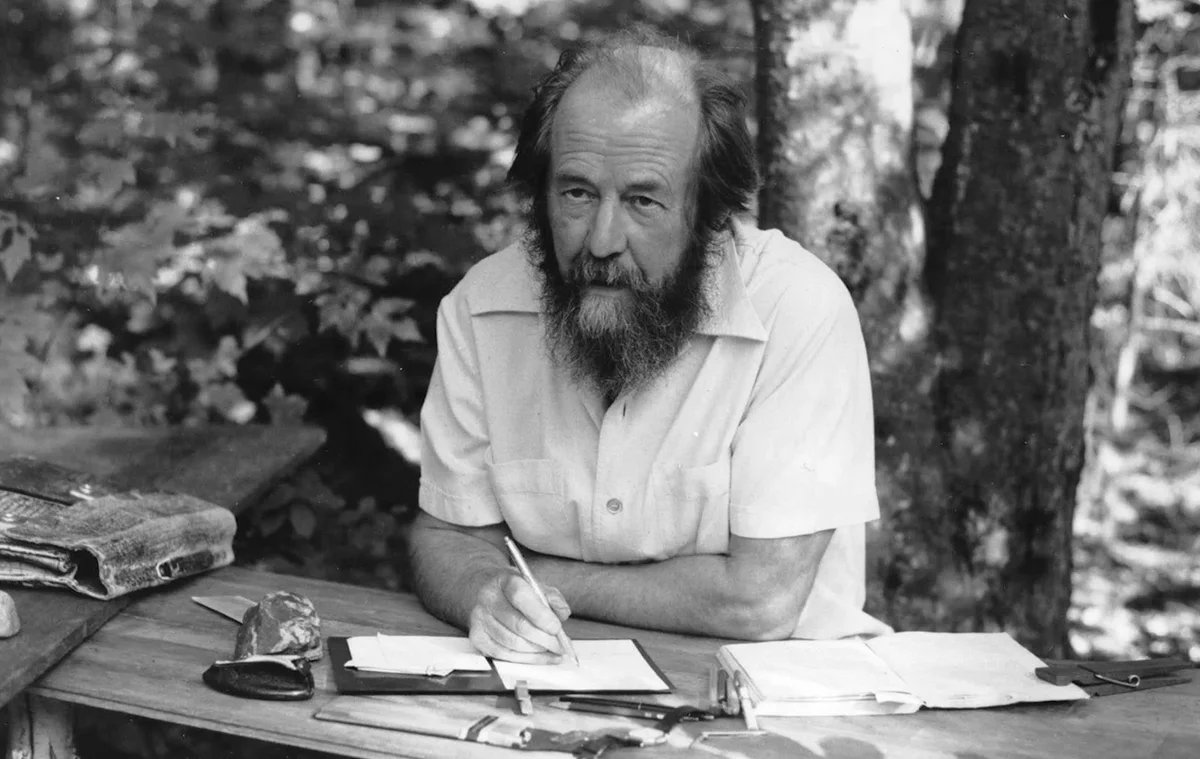

Александр Солженицын. Фото: сайт «Кинопоиск»

Всех этих людей Солженицын назвал «образованщиной», и я люблю его не за это. По Солженицыну, советскую интеллигенцию составлял тот слой образованных людей, который не разделял его мнительные религиозные и национальные взгляды. Но для меня «образованщину» составляли папа с мамой и все, с кем они дружили. Иногда их называли «ИТР», и в этом было много правды, потому что от «инженерно-технических работников» обычно требовалось меньше мерзости, чем от гуманитариев, а интересы у них были те же.

Тем обиднее, что Солженицын брезгливо вычеркнул из соотечественников целый класс, который мы бы сейчас назвали «средним» — со всеми оговорками, которых требовала трудная история, сумасшедшая власть и нетривиальная экономика.

Конечно, ничего среднего в этом «среднем классе» не было — ни в доходах, ни в образовании, ни в интересах, ни в выпивке. Бедность тут компенсировали любознательностью, свободу заменяли дружбой, политику — самиздатом, заграницу — байдаркой.

В том мире многого не хватало — выборов, парламента, заграничного паспорта и всегда — денег. Но было и много другого, больше всего — просвещения. Первый томик Мандельштама я купил на черном рынке за мою двухнедельную зарплату пожарного и до сих пор считаю, что мне крупно повезло.

Декабрь 2022

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68