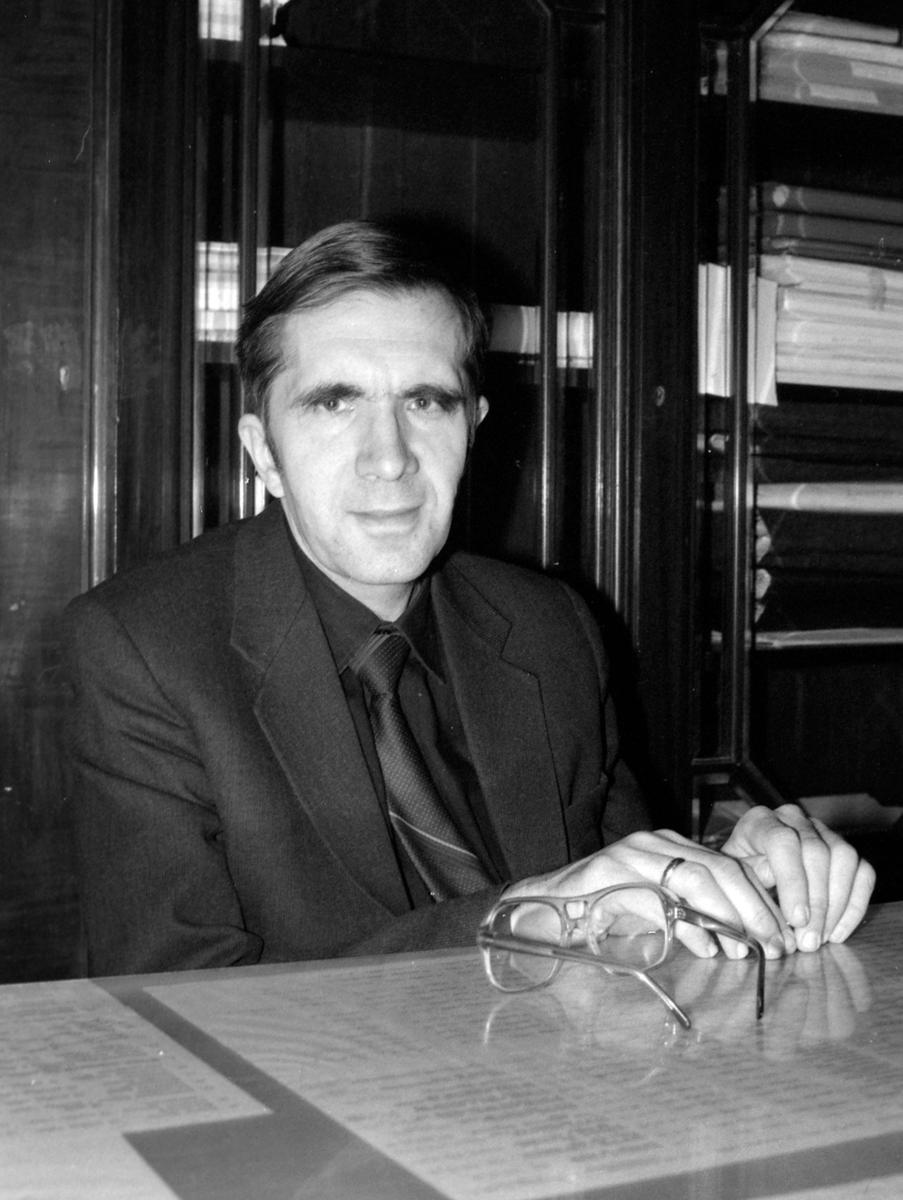

Советский филолог, историк культуры, Сергей Аверинцев. Фото: ИТАР-ТАСС

Музей Скрябина был одним из самых уютных и притягательных мест в Москве. Туда слетались люди, для которых «полетность» — любимый термин Скрябина — была привычным состоянием. Там на скрябинском рояле играл для публики Владимир Софроницкий, с воспоминаниями об отце выступал Евгений Борисович Пастернак, а Сергей Сергеевич Аверинцев читал свои переводы или просто приходил. Моих детей звали туда наряжать елку еще скрябинскими елочными игрушками.

В тот зимний вечер Сергей Сергеевич Аверинцев (10 декабря 1937 года — 21 февраля 2004 года) читал в Музее Скрябина свои переводы Книги Иова, Гете, Рильке и своего любимого Поля Клоделя. Читал он нараспев, с интонацией рапсода. Каждая фраза звучала и как музыка, и как стихи. Потом мы вместе возвращались на такси по заснеженным вьюжным улицам — нам было по пути. По дороге Сергей Сергеевич продолжал декламировать стихи, водитель слушал молча, явно не одобряя. Мы вышли у метро — из-за сугробов к дому не подъедешь. Сергей Сергеевич вдруг остановился в задумчивости: «И зачем она ему одна?» Оказалось, что он забыл в такси перчатку и теперь растерянно стоял на морозе в одной. Водитель тем временем был уже далеко.

Высокоученый эрудит, блестящий интеллектуал, Аверинцев собирал в конце восьмидесятых аудитории, которые не снились даже поэтам — в Курчатовском институте, в Политехе, в Доме ученых, в Архивном институте, в ГИТИСе, да мало ли… Бледный, худой, растерянно-мечтательный, зимой вечно простуженный, на лекциях он был спокоен, серьезен, раздумчив. Цитировал и читал по памяти стихи на русском, французском, английском, на латыни, немецком, греческом, древнееврейском, сирийском. Говорил тихим голосом и после трехчасовых лекций терпеливо отвечал на вопросы. Как-то обратился к залу: «Почему вы так благосклонны ко мне? Я не красноречив, я сбиваюсь, повторяюсь… Может быть, потому, что я всегда принимаю каждого моего слушателя всерьез, а себя я никогда всерьез не принимаю».

Его подолгу не отпускали и подолгу потом не расходились. Это был человек-миф, каждое слово которого было весомо, его хотелось запомнить, записать.

Аверинцев говорил о том, что его волновало. «Мы живем в такие времена, когда, ненаучно выражаясь, все слова уже сказаны. Каждый говорящий обязан знать, что выражает точку зрения, которая, в общем, известна слушателю вместе со всеми аргументами против нее. Притворяться, что это не так, бесполезно. Мы должны реалистически представлять себе, какая ответственность ложится на каждого. По тем самым причинам, по которым тот, кто видит, что все собрались на одной стороне лодки и лодка готова перевернуться, обязан броситься к противоположному борту, мы обязаны более вдумчиво и бережно относиться к старым ценностям как раз тогда, когда им грозит разрушение…»

Уроженец Арбата, он очень переживал разрушение старой Москвы. «Меня огорчает отношение к старым людям и старым зданиям. Одно связано с другим. Человек не может отказаться от благоговения перед правами отцовского и дедовского как границей для собственного самоутверждения, не терпя большого урона в своей человеческой сущности… Из Арбата мы сделали броскую, «шикарную», очень сомнительного вкуса театральную декорацию, находящуюся в болезненном противоречии с духом русской культуры и русской жизни. Мы совсем не такие. Чтобы убедиться в этом, достаточно свернуть в бывший Николопесковский переулок — сейчас улица Вахтангова. Здесь, как известно, находится Дом-музей Скрябина…

Мемориальный музей А. Н. Скрябина. Фото: vmusee.ru

Существует два вида вандализма. Один относительно невинный. Это вандализм разрушающий. Другой страшнее. Это вандализм строящий. Когда старые здания сносятся по жесткой практической необходимости, когда они мешают уличному движению, например, что же здесь говорить… Надо — значит надо. Но никто, я думаю, не возьмет на себя смелость утверждать, что целые районы, целые улицы старой Москвы были уже в наше время уничтожены только потому, что стали помехой уличному движению.

У нас накоплен слишком горький опыт бездумного, варварского отношения и к нашей собственной истории, воплотившийся в облике городов, и к природе, что мы могли бы об этом забывать. Еще раз хочу сказать: жесткая практическая необходимость — это одно, рано или поздно сердце с ней свыкается, а вот свыкнуться с победительной самоуверенностью людей, руководствующихся прихотью своего собственного вкуса, нельзя.

Русский человек и созданная им русская красота имеют одно неповторимое свойство — застенчивость.

Это передается во всем, в том числе и в архитектуре. Архитектура старой Москвы застенчива. Таким был и Арбат. И вот именно это ушло — видимо, безвозвратно.

Когда среди спокойной, очень хорошо себя чувствующей парижской старины возникает как вызов этой старине огромный и экстравагантный Центр Помпиду, он не подавляет старину, не заслоняет ее, а вступает с ней в спор, хотя бы и не очень учтивый. Есть ощущение вызова и ответа на вызов. А у нас на Новом Арбате? Огромный небоскреб попирает несчастную церковь, оказавшуюся у него в ногах, и не смотрит на нее. Их соседство случайно…

Я бы не хотел выглядеть бесстрастным судьей моих современников, но если говорить о вещах, меня тревожащих, то это утрата вкуса к подлинности. К подлинности во всем. Усовершенствование искусства имитации вызывает у иных людей привычку к имитации. Между знанием и незнанием существует множество промежуточных состояний: быть в курсе, быть в состоянии вести беседу и так далее. Современный человек все чаще сегодня берет на себя смелость судить о вещах, которых он на самом деле не знает, а просто знает все слова, которые полагается употреблять… Для многих это уже в порядке вещей.

В деле сохранения цельного и неподдельного облика истории нет мелочей. Как из песни слова не выбросить, так и из исторической реальности ничего нельзя выбрасывать. Историю нельзя создавать заново, все созданное заново — увы, уже не история».

Он называл себя кабинетным человеком. На самом деле он был человек публичный. Поэтому и пошел в Верховный Совет. Пошел в публицистику. Он был рад переменам в стране и верил в 12-летние циклы: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989…

В Институте философии РАН 4 апреля 1989 года на собрании присутствовало 210 человек научных сотрудников. Слушали: «О поддержании собранием научного коллектива кандидатов в народные депутаты СССР». Выдвинули Сахарова, Сагдеева, Шаталина, Аверинцева.

Это было время надежд. Сахаров составил тогда свой проект Конституции, первым пунктом которого было: «Человек имеет право на жизнь, свободу и счастье». Аверинцев принимал участие в разработке закона «О свободе совести» и опубликовал в «Советской культуре» свою речь, которую ему так и не дали произнести на съезде, хотя он подавал заявку. «Есть вещи, о которых надо взять на себя сказать правду, иначе они станут добычей людей, которым до истины нет дела».

Андрей Сахаров и Сергей Аверинцев в перерыве заседания II съезда народных депутатов СССР, 1989 год. Фото: РИА Новости

Он писал депутатские запросы. Его волновало, достойно ли живут люди и насколько достойно. Сетовал, что одни люди, особенно ловкие и дошлые, говорят фальшивые успокоительные фразы. Другие все находят ужасным. «Как важно отличаться от обоих: быть благодарным и действовать в любое время». Он говорил о «Кащеевой цепи» прошлого, неосознаваемой, но тем не менее перекрывшей будущее. Из поздравления Солженицыну: «Сколь многим мы Вам обязаны… Жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тогда тонус: проснись, гляди-ка, история еще не кончилась!»

В Верховном Совете после речи Сахарова об афганских преступлениях выступил генерал, после его призыва «Держава, Родина, Коммунизм!» встали все, кроме Сахарова, Аверинцева и Юрия Власова.

Депутатство, по словам Аверинцева, открыло ему глаза на многих деятелей, хотя это и было травмой. Он говорил о людях с приросшей маской.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Однажды он слушал докладчика, наконец не выдержал и спросил шепотом: «Неужели этот человек существует на самом деле? Можно, я покажу ему язык?» Говорил о людях, которые «существуют и беседуют как прежде, а они уже мертвы на самом деле» — «переставши жить, продолжают работать, уже переставши слушать, продолжают говорить». Однажды процитировал Бродского: «Входит некто православный, / Говорит: теперь я главный, / У меня в уме Жар-птица / И мечта о Государе, / Дайте мне перекреститься, / А не то в лицо ударю…» Он боялся непримиримых: «Нельзя ли ему намекнуть, что христианство не вполне чуждо милосердию?»

По поводу выступлений заложников в Бейруте перед камерами рассуждал о шаткости человека: «Сколько мы видели человеческих перемен, так легко, оказывается, заставить человека выступить перед телевизором и сказать, что ему внушено».

Политическая публицистика стала новым для него новым жанром, хотя она всегда присутствовала в широком значении этого слова в его работах. «Один человек сказал мне: «Вот тебе можно говорить, а мне всю жизнь было нельзя» — и это придает чувство ответственности».

Аверинцев пишет о «солидарности поколения как факте гражданской свободы». Просветитель, он выступает против дегуманизации общества. «Человек в конце ХХ века находится в ситуации утраченного места. А когда нет места, нет и тонуса, и дерзости». Говорит о важности человеческого понимания, которое включает сердце человека, его совесть и интуицию. Совесть стала для него предметом познания.

Об архивах — «чтобы они были памятью. А не запертым сундуком».

Сергей Аверинцев. Фото: РИА Новости

Составляет записку в ЦК о культурной жизни: «Я вообще не очень люблю слово «культура». По-латыни оно означает «возделывание», значит, воспитание, но не в утилитарном, не в резонерском смысле. Возделывание ума, души, духа…» Свободу рассматривал как действующую силу культуры и реальности вообще.

«Культура оправдывает себя только как целое и всегда включает в себя какие-то компоненты, действие которых не объяснишь в чисто утилитарных категориях. И здесь беда все та же. Существует столько способов имитировать все, что угодно: раскованность так раскованность, научность так научность, академичность так академичность — хорош только тот товар, который вовсю идет на рынке, а людей со способностями имитаторов гораздо больше, чем людей со способностями творцов. Вокруг нас очень много подделок».

«Вот положим, в Вене поставили «Тристана и Изольду». Вроде бы и певцы, и оркестр знают свое дело — а слушать нет никаких сил… Проблема не в том, как ставить Вагнера. Проблема в том, как жить».

Выступал против «игры на культурное понижение». «Понимающее сердце», «думающее сердце»… «В конечном счете все вещи из paideia, humanitas, вещи культуры, — все это существует ради тайны, которую нельзя подделать, тайны живого». Его волнует «распространенное зло — утрата вкуса к подлинности». «Мне кажется, что мы живем в такое время, когда происходит резкая поляризация человеческих возможностей, между прочим, и по отношению к наследию прошлого… Чтобы вступить в наши законные права над нашим родным и всечеловеческим наследством, всего-то и нужно, что ум и сердце, не знающие лени, и решимость не лгать ни себе, ни другим. Подделки обманывают в конечном счете только тех, кто очень хочет быть обманутым» («Не утратить вкус к подлинности»).

— Влияние массовой культуры на сознание?

— Думаю, такое, какое мы даем оказывать.

Тревожился, что «в обществе нарастает нелюбовь к двум вещам: к логике и к ближнему своему». «В каждом часе человеческой жизни все важно. Свой вес в жизни имеет ВСЕ, и об этом, мне кажется, не стоит забывать… Простое общение людей — это вещь, важнее которой вообще ничего не может быть. Порой ведь даже и место уступят, а в глаза не поглядят. А вот поглядеть другому в глаза — значит принять другого как человека».

У Аверинцева было двое детей — Маша и Ваня. «Мне приходилось быть в школе, где учатся мои дети. Набор прозаиков на портретах — еще куда ни шло, но поэты — в гротескном противоречии с тем, что читают культурные люди…»

Он считал, что в школе внушают «иллюзорную беспроблемность жизни. Подросток потом узнает другое, и мир для него раскалывается».

«Воспитание должно готовить личность, внутренне независимую от чужих суждений и готовую к реальным ситуациям, когда все надо взять на себя и за все платить самому».

Запись первой передачи из цикла Аверинцева — о Древней Греции — проходила в студии на Шаболовке. Там же и монтаж.

Сергей Аверинцев с женой Натальей в их квартире в Вене, 2000 год. Фото из личного архива

Он взволнованно говорил о традициях античности, о греческой демократии, гордости греков, их чувстве достоинства, искусстве риторики и внимании к слову. «Секрет греческого мира — веселье, свобода и отсутствие гнетущего страха». Он считал, что античное представление о человеческом достоинстве связано с благородно-независимой осанкой и цитировал из главы «Унижение и достоинство человека» в своей книге «Поэтика ранневизантийской культуры». Для грека быть свободным — значит иметь свободное тело, не оскверненное ни рабской палкой, ни рабским трудом или побоями, огражденное от унижающей боли. Гражданское сознание греков не допускало деспотии к достоинству человеческого тела. Гордость эллинов была телесной. Даже приближенный персидского государя должен был простираться перед ним, чем так шокировал Каллисфена и что показалось Диогену недопустимым. Прекрасная и спокойная олимпийская нагота великолепна, поскольку это нагота свободного человека. Сохранять невозмутимую осанку можно даже перед лицом смерти, но не под пыткой. Таков образ Сократа — он знает, что его могут умертвить, но не могут унизить грубым физическим насилием, и его размеренная речь на суде будет длиться столько, сколько ему гарантируют его права обвиняемого, и никто не заставит его замолчать. Конечно, античный полис был бесчеловечен к рабам. Кстати, полиция в Афинах состояла из 600 нанятых рабов-скифов, поскольку они не граждане.

Свободный гражданин из эллинского полиса, приобщаясь к философии и литературе, распевая стихи или беседуя с Сократом, оставался гражданином среди граждан, воином среди воинов, мужем среди мужей. Пластический символ его жизни — не согбенная спина писца, прилежно записывающего царево слово, но свободная осанка и оживленная жестикуляция оратора. В восточных деспотиях особую весомость имело написанное слово (канцелярщина), но в афинском Народном собрании, в Совете, в демократическом суде присяжных судьбу государства и судьбу человека могло решать только устное слово. Греческая гражданственность ставила свободную речь гражданина выше всякой «писанины» (табличек и свитков), как говорится у Эсхила. Все важные решения и законы принимали сами граждане полиса, и каждый гражданин имел право участвовать в обсуждениях любого вопроса в органах власти. Право на устное слово — реализация самой сути свободы. Устное слово связано с прямотой и открытостью эллина, а таблички и свитки — с криводушием слуги восточного владыки.

25 веков назад в Древней Греции была демократия, свобода слова и многообразие видов политической жизни — в едином духовном пространстве, при общем языке.

Передача вышла в эфир, но на летучке ее обошли молчанием — это был плохой знак. Через несколько дней мне передали «мнение руководства»: «Аверинцева слушать тяжело, он нетелегеничен и вообще «не формат». Думаю, что «не формат» была и тема о греческой демократии тысячелетия назад. Цикл закрыли. А нужный «формат» желающие могут видеть по ТВ до сих пор.

Последняя книга Аверинцева «Связь времен». В главе «Преодоление тоталитаризма как проблема» он писал о стремлении тоталитаризма систематически вытеснить все человеческие отношения и подменить их собой. «Но никто не обещал нам, что тоталитаризм не вернется, а если он все-таки вернется, он заведомо придет в совсем иных формах, под другими лозунгами. Человеческий материал, который ему нужен, — это люди, готовые бодро подхватывать и хором повторять готовые слова; какие это слова — не так важно, они могут быть взяты из безупречного морального набора… Если я в чем вижу опасность нового, «ползучего» и поначалу, может быть, совсем бескровного тоталитаризма, так в этом настроении».

Вспоминал шутку о бесе: «Бес предлагает выбрать, в какой руке — правой или левой, но и там и там ничего нет — пустота».

Его волновало, что «значимость» исчезла из нашей жизни, исчезли понятия добра и зла. «Императив значительности… Если бы, о, если бы все это нынче хотя бы осмеивалось, с пониманием пародировалось, принципиально, обдуманно отвергалось!.. Но нет, сегодня дело обстоит иначе. Значительность вообще, значительность как таковая просто улетучилась из жизни — и стала совершенно непонятной. Ее отсутствие вдруг принято всеми как само собой разумеющаяся здоровая норма. Операция совершенно благополучно прошла под общим наркозом; а если теперь на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную погоду, цивилизованный человек идет к психотерапевту (а в странах менее цивилизованных обходятся алкоголем и наркотиками), «…а то, что выдает себя за величие, — подмена, бутафория, папье-маше» (Мандельштам). …Даже у большевиков была ложная, бесовская претензия на значимость, которой нет как нет нынче. В том-то и ужас, что сегодня люди могут сколько угодно убивать и умирать — и сколько бы ни было жертв, это все равно ничего не будет значить» («Моя ностальгия»).

Но «история не кончается. Она уже кончалась множество раз. Мы не имеем права на отчаяние (ведь правда?), раз уж мы взялись. Раз уж мы дали слово».

Оксана Дворниченко — специально для «Новой»

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68