Я очень хотел, чтобы кто-нибудь написал про него. Не я. Я-то его знаю так, как будто был знаком с ним, хотя никогда его не видел. Я читал его письма, и оттого мне кажется, что я был участником его умных, страстных, упорных разговоров. Текст о нем в год его столетия в газете или на одном из многочисленных сайтов значил бы для меня, что количество людей, его помнящих, точно больше одного, что он, уйдя 21 год назад, не исчез бесследно, а остался в том бессмертном пространстве, которое называется памятью людей и русской литературой.

Но год идет к концу, год столетнего юбилея Бориса Яковлевича Ямпольского, и публикаций о нем нет. Ни одной я не вижу, не знаю. Поэтому начнем.

27 апреля 1941 года без четверти час ночи к девятнадцатилетнему Боре Ямпольскому явились двое и домоуправ. На всю жизнь он запомнил день, число, положение стрелок часов. «Ведь, когда за мной пришли, я был горд, конечно. Но и убежден, что это на пару дней, мама с папой разберутся».

Посадили его по 58-й статье за то, что «проходя по улице, декламировал порнографические стихи Есенина… неоднократно читал упаднические стихи Блока, Надсона и других антисоветских поэтов». А Надсон, умерший в 1887 году, и не знал, что он антисоветский поэт. Изъяли при обыске фотографию Троцкого, а через 23 года, когда дело пересматривалось, оказалось, что это не Троцкий, а Луначарский. Но следователю Барышеву было все равно, он неделю пытал девятнадцатилетнего Ямпольского бессонницей, приписал ему создание антисоветской организации и авторство подрывного стихотворения: «Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья…»

Были еще ехидные комментарии, которые Ямпольский оставлял на полях книжки Лебедева-Кумача. Книжку он дал почитать приятелю. А тот ее отнес куда следует, а вернее, куда никогда не следует.

Константину Стрижибикову, проходившему по тому же делу, следователь сломал пальцы ударом пресс-папье. «И он об этом заявил на суде. А судья следом встал и сказал: «Прошу зафиксировать, что подсудимый, вместо того чтобы признать свою виновность, лжет на советского следователя».

Пара дней? Мама и папа разберутся?

Юность кончилась приговором — десять лет.

Балашовская пересылка располагалась в церкви. Церковь вся в нарах, они растут вдоль стен. А в углах бочки-параши. В этой церкви-пересылке с отличной акустикой он вслух читал стихи Пушкина, Блока и Северянина, и с нар ему кричали: «Громче давай!»

Ноги у него в лагере отекли так, что не мог надеть штаны. Приходилось надрывать штанины. Зубы вываливались из сизых десен. Однажды его, доходягу, вызвали в санчасть, там кормили, поили, дали отоспаться. Потом главврач позвал к себе и достал из стола маленькую книжечку советского писателя Бориса Ямпольского. Да, тезка и однофамилец, но не брат, не родственник, не знакомый. Врач думал, что спасает одного Ямпольского, спас другого. Все равно спасибо врачу.

Эта чудодейственная связь имен и фамилий потрясла молодого зэка. Оклемавшись, Ямпольский стал поддерживать доходягу с именем-отчеством как у его отца: Яков Давидович. Делал это издали, не светясь, не давая себя обнаружить.

Борис Ямпольский. Фотография из дела, апрель 1941, Саратов. Фото: sites.google.com/view/borisyampolsky

А о том, другом Борисе Ямпольском, авторе романа «Московская улица», тоже нужно будет как-нибудь однажды подробно рассказать. Он писал тайные вещи и прятал их от КГБ так хитро и так глубоко, что после его смерти в 1972 году и до сих пор их так и не нашли.

Друг Бориса Ямпольского, Александр Константинович Мартенс, тоже сидел. Однажды он очнулся в морге с биркой на ноге, лежа среди трупов. После этого жизнь — любая, да пусть хоть и в ссылке в таежном городке, пусть хоть и нищенская, полуголодная — покажется невероятным даром. Который надо смиренно принять и который трудно вынести — от счастья. Про Мартенса Ямпольский написал: «Человек со светлыми на жизнь глазами». Как хорошо это сказано!

Дикие, глухие места северного Урала, где Ямпольский сидел в лагере и был в ссылке, он называл «отхожим местом державы». Задумываешься над этими словами. Если лагеря — отхожее место державы, то люди для нее, для этой державы — кто? Так и есть. До сих пор так и есть. И так будет, пока эти, нынешние, гэбэшные, ошизевшие, у власти.

Только через сорок с лишним лет после того, как он освободился из лагеря, в беседах, записанных собеседниками, Ямпольский сказал о некоторых подробностях того ужаса, который он видел и пережил в месте с кощунственным названием Богословлаг. О том, что из 72 человек его бригады в живых осталось шесть. О зэках, которых ставили в ряд, чтобы начальник лагеря, во весь опор скакавший на коне, мог пробить им всем головы одним ударом свинчатки. О заключенных поляках, у которых с ног отваливались обмороженные черные пальцы. О штыке, который караульный всаживал в тело умершего зэка, чтобы убедиться, что он мертв. А тел, наваленных одно на другое, — груда…

В его единственной изданной книге вы найдете слово — однобаландник. «Закадычный однобаландник». Поймут ли его нынешние люди? Одно слово, а сколько сказано.

В Москве в марте 1953-го речи, слезы, пафос, и до сих носят цветочки на могилу те, кого Ямпольский назвал в одном из писем «вдохновенными холуями». А в тайге далеко от Москвы ссыльные об этом говорили проще: «Великий кормчий дуба врезал». И никакого горя.

«Двадцать лет корпел, всю ссылку от освобождения до реабилитации и чуть не до нового срока вот теперь, в глухую от всех и вся писал мои по заначкам скрываемые колымские рассказы». Так он сам кратко изложил историю создания своей книги, которая огромной мрачной тенью высится в русской литературе — книга-призрак, исчезнувшая гора, дыра на месте книги.

Рассказов в ней было 58, по номеру статьи, книга так и называлась — «58».

Рукопись Ямпольский скручивал в трубку, заматывал в клеенку и прятал в валик дивана.

Что он там рассказал о лагерях в этой отнятой у него КГБ книге, которая и сейчас молча лежит, засунутая в казенную папку, на темной дальней полке лубянского хранилища? «А я не умалишенный и не истерик. Ты помнишь сцену расстрела в «По ком звонит колокол?», — так вот: и это ИДИЛЛИЯ по сравнению с тем, что Я ЗНАЮ» (из письма).

Выйдя из лагеря, освободившись, он еще долгое время по утрам безошибочно точно отрезал себе лагерную пайку хлеба, солил и ел, запивая водой.

Борис Ямпольский. 1950, Богословлаг. Фото: sites.google.com/view/borisyampolsky

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Тогда настали для Ямпольского другие времена. Уехал из ссылки и менял города. Дома-то все равно нет, того теплого отчего дома, бережно сохраненного в памяти и душе, где были папа, мама и счастье, а мест жительства в стране для неприхотливого человека — сколько угодно. Жил в Саратове, в Ярославле, в Петрозаводске, в Ленинграде. В Саратове еще с четырьмя людьми жил в комнате 14 метров.

Много и легко путешествовал. Ехал в Кишинев, чтобы душой припасть к месту, где был Пушкин, ехал в Одессу, чтобы войти в мир Олеши, ехал в Киев, чтобы переночевать в квартире, где когда-то жил Булгаков, ехал в деревню Веськово под Переславлем-Залесским к старухе Киселевой, которая отношения к литературе не имела, а рассказывала ему свою жизнь. «Где нам рады, там мы и у себя. Та и земля наша, где нам рады».

Аскетом не был, мог увлечься в любовное приключение, развестись, снова жениться. В 55 лет полюбил замужнюю двадцативосьмилетнюю. И она его. Уходя от жены в никуда — ни жилплощади, ни известности, ни опубликованных книг, ни членского билета СП, — с усмешкой старого лагерника и не без гордости говорил о себе, что ему достаточно комнаты дежурного электрика, а хлеб в столовых бесплатный. И на полтора рубля в день он проживет.

В Ленинграде завел себе собаку — псенка на его языке. Псенка назвал Пайкой. Лагерное слово.

К себе относился с иронией, свое лицо называл «мордой павиана», но умоешься утром холодной водой, нацепишь роговые руки (??? Очки, что ли?) — ничего… В Ленинграде работал электромонтером по лифтам, и ленинградцы, в подъезд к которым приходил высокий, немолодой, седой, бодрый и неунывающий монтер, не знали, что он тайный писатель без единственной опубликованной книги (но с одной написанной и изъятой).

Что люди делают вместе? Танцуют, пьют, катаются на лыжах… А они вместе — читали. Такие были у него друзья: молодой человек Гарик, у которого под кроватью в его полуподвальной комнате стояли чемоданы, по крышку набитые машинописным самиздатом (потом этот Гарик стал диссидентом Габриэлем Суперфином), другой молодой человек Болдырев, директор букинистического магазина (потом стал секретарем поэта Слуцкого и похоронен рядом с ним), и врач Нина Карловна Кахцазова, у которой в подполе под кадкой с картошкой был склад самиздата. Усевшись по двум краям дивана, поставив пепельницу между собой, эти двое читали, читали, читали. И еще книгочей «милый Шера», в грязной и замызганной комнате которого они сшибались в споре над строчками Олеши — чуть ли не до ссоры, — но примирялись, ибо шли в рюмочную принять по 100 грамм. А еще учительница из недалекого от Саратова города Маркс, живущая в хибаре, где все стены в стеллажах с книгами, а посередине — мотороллер «Вятка», на котором она носилась по области, даже и ночью, и в дождь.

Провинциальные интеллигенты в потертых пальто, в стоптанных ботинках, в свитерах, обсыпанных сигаретным пеплом, живущие на скудные зарплаты в окостеневшем жестоком государстве, пьющие чай и водку на кухоньках с закопченными стенами, жарящие колбасу на старых сковородках и восторженно воспаряющие душами над страницами самиздата — милые, неказистые, прекрасные, бескорыстные люди. Всем им он дарил переписанные от руки и перепечатанные самиздатовские тексты, стихи Цветаевой, Мандельштама, Гумилева, а в письмах и разговорах делился мыслями о поэзии, о слове поэтов.

«Я жизнь прожил карманным фонариком тому-другому во тьме нашей тьмущей».

Он был опытный самиздатчик. Теперь — в век, когда все пишут и легко, одним кликом выкладывают в Сеть, — рецепты ремесла самиздатчика мало кому интересны. А это огромный и бескорыстный труд. Попробуй в стране, где не издается Цветаева, собрать 400 ее стихотворений, попробуй отыскать стихотворения запрещенного Мандельштама и переписать их от руки, а потом свести в рукопись и долгими вечерами перепечатывать на машинке. Четыре копии под копирку, последняя почти «слепая». Но и тут еще не все — в отсутствие свободных издательств он сам был издательством: делал книги поэтов, подбирая розовую бумагу для форзаца и желтую для страниц, рисуя цветной тушью заголовки и буквицы, переплетая, а потом рассылал книги друзьям, возил в Москву, дарил, раздавал.

Тот, кто читал эти тайные самодельные рукописи и книжки, знает, какое это было откровение, какой ужас, какой восторг, какой ожог всех чувств и потрясение души. Так и он читал однажды всю ночь «Крутой маршрут» Гинзбург, бегал от волнения по комнате, раскуривая двадцатую папиросу, а к утру успокаивал себя нембуталом.

Самиздатчики, они письмами Цветаевой к Пастернаку — переписывались. Перепечатывали письма поэтов и слали друг другу. В разговоре и политике он так раскалялся, что не без юмора предупреждал собеседника: «С примусом будьте осторожны!»

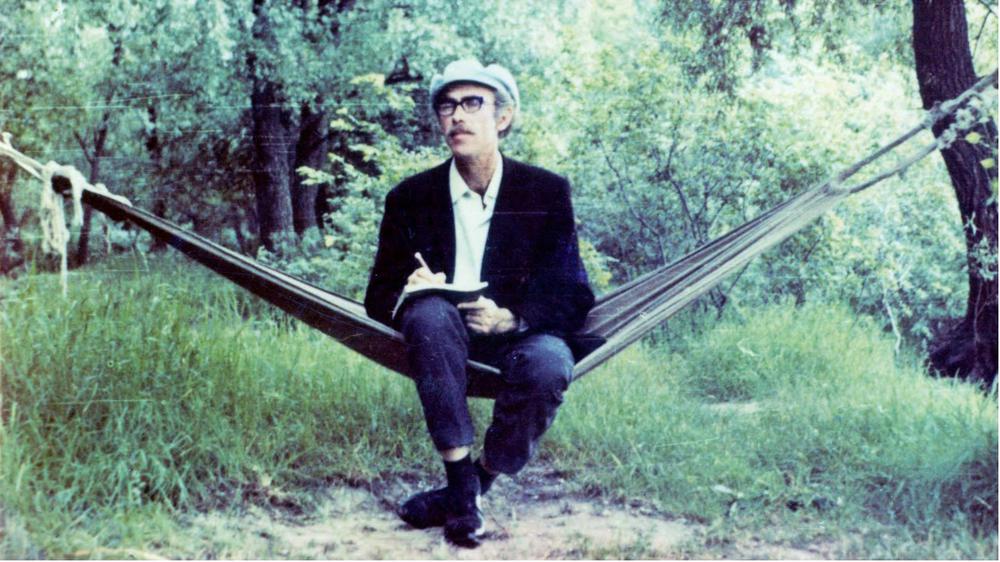

Борис Ямпольский, 1951, Саратов. Фото: sites.google.com/view/borisyampolsky

Десять лет прошло с момента реабилитации Ямпольского в 1961 году до момента выставления его к позорному столбу в 1971-м. «У позорного столба» — так называлась статья в саратовской газете «Коммунист» про Ямпольского и его друзей, читавших самиздат, в которой им советовали «пенять на себя» и запомнить «одну простую истину: отщепенцами не рождаются — отщепенцами становятся». Конечно, инспирирована, а может, и написана КГБ. Были в Саратове обыски, было открыто дело, были бы и посадки, и, может быть, бывший зэк снова отправился бы в отхожее место державы, но один человек выбился из строя и сломал планы ГБ.

Нина Карловна Кахцазова, с которой Ямпольский читал вместе, сидя на диване, после двенадцати часов непрерывного допроса в КГБ, где падала на пол, теряла сознание, называла гэбэшников гестаповцами, вернулась домой, успокоила друзей, сказала, что ложится спать, — и повесилась.

В тот вечер Ямпольский сначала уничтожил свой блокнот с записями, потом распорол валик дивана, достал рукопись «58» и перепрятал в сарае. Опытный человек, старый зэк и самиздатчик, а то, что за ним есть наружное наблюдение, не предусмотрел. Рукопись в его отсутствие вынули из тайника. Двадцать лет он писал свою книгу, а потом двадцать лет жил в уверенности, что она лежит в тайнике, за двумя кирпичами, в жестяной коробке от конфет монпансье. Но когда в 1988-м приехал из Петрозаводска в Саратов, к старому сараю, рукописи там не было.

Она в КГБ. Изъята, как они выражаются: из жизни, из оборота, из чтения, из литературы. И сейчас там у них эти 800 страниц, напечатанные на белой немецкой бумаге, на машинке «Олимпия», через один интервал. Книгу не отдали, несмотря на тринадцать обращений в разные инстанции и к разным чиновникам, начиная от В.В. Бакатина в 1991-м и кончая М.А. Федотовым в 2016-м. А между двумя этими адресатами другие: Патрушев, Путин, Аяцков, Степашин…

Литература как призвание, книги как откровение, проза как глоток кислорода. «Тот день, когда я читал «Ивана Денисовича» (дважды подряд, второй раз вслух), я помню до мельчайших подробностей, как день своего освобождения, как день окончания войны, как день смерти Сталина. Это дни такого счастья, какого не может вместить человеческое сердце…» Вот чем были для него книги.

Борис Ямпольский, 1981. Ленинград. Фото: sites.google.com/view/borisyampolsky

Русская литература для него была не золото на переплете, не путевка в писательский дом отдыха (где он никогда не был), не договор с гонораром (которого не имел), а что-то совсем другое: воздушное, широкое, обширное пространство, населенное теми, кто наделен бессмертным голосом и душой. И он по этому пространству путешествовал всю жизнь, с наивностью провинциала стучась в чужие двери, где жили то киевские соседи Булгакова, то внук одноклассника Олеши. Он их расспрашивал, и они рассказывали ему, чувствуя в нем бескорыстную душу и любовь, или лучше сказать — бескорыстие любви к тем, чьи строки и абзацы он знал наизусть и делился ими, как богатством и счастьем.

Русская литература была для него не пантеон с застылыми фигурами, а живая семья и дружба.

В Москве он останавливался на Смоленской «в доме-гномике желтеньком в три окошка» у первой жены Ходасевича, Анны Ивановны. С Николаем Николаевичем Кальсадой он сидел в лагере. А он — Колька Кальсада из прозы Олеши.

Мудрый человек был Борис Яковлевич Ямпольский, которого его собеседница, старуха Киселева из деревни Веськово, называла Яколич. Мудрость его не в рассуждениях, а в самом ладе и ритме прозы его единственной дошедшей до нас книги, изданной в 1998 году, за два года до смерти. В ней он вспоминает свою жизнь, снова проходит по ней с грустью и иногда с растерянностью, но при этом совсем без отчаяния. Нет в нем отчаяния. «Мне хватало, всегда хватало чему радоваться. Вот и говорю: кто малым доволен, тот Богом не забыт».

Десять лет проведший в концлагере, переживший травлю и инсульт, исчезновение главной своей книги и глухую немоту писателя без читателей, он очень хотел дожить до памятника журналу «Новый мир», в котором был опубликован «Один день Ивана Денисовича» и номера которого он с таким нетерпением ждал в Саратове. Готов был жить и ждать сколь угодно долго, готов был стать дряхлым стариком без зубов, лишь бы в конце концов под руки подвели его к памятнику освобождению и свободному слову, памятнику полного и окончательного расчета со Сталиным и лагерями. Но и мы пока до такого не дожили.

Все остается. Ничего не исчезает. Да, книгу «58» у него изъяли — нет, не у него, а у нас, у русской литературы, в которой с момента изъятия зияет черная дыра, — но пока мы помним его, верим ему и слышим его мягкий, негромкий голос, никакого изъятия и исчезновения нет и не будет.

Мало тринадцати обращений? Вот четырнадцатое: верните отнятую у Бориса Яковлевича Ямпольского книгу, верните 800 страниц текста на белой немецкой бумаге, напечатанного через одинарный интервал, верните память о людях, сгинувших в лагерях, про которых рассказано в этой книге, верните все, что поганые руки вертухая изъяли из тайника в саратовском сарае, верните все до конца — и даже жестяную коробку от монпансье, в которой лежала рукопись, тоже верните.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68