На самом деле, поговорить с Максимом Кантором хотелось про Максима Кантора, давно уединившегося на французском острове Ре, но продолжающего раздражать корпорацию своим высокомерным отношением к художественной индустрии, не способной проявить лицо человека ХХI века. Не случайно же, признанный крупнейшими музеями мира, он редко выставляется в России и, общаясь с крупнейшими научными и художественными авторитетами Европы, не находит общего языка со здешними коллегами. Впрочем, и они давно его не ищут, не забыв возмутительный «Учебник рисования».

Его взгляды на происходящее в России за последнее время лишь ожесточились — он в своей резкой манере не часто, но высказывает их в публичном пространстве, а вот ощущения от жизни в Европе, судя по недавней статье «Основание европейского единства», приобрели новый оттенок горечи. Однако, как только речь зашла «о вечно раздающей себя и теряющей свой образ и вечно собирающей его обратно Европе», разговор перешел на новый двухтомник «Чертополох и терн» (АСТ) — грандиозное исследование об империи, республике, патриотизме, нации, корнях, культуре, христианстве.

Автор убежден: как устроена история, можно рассказать только через искусство. И через жизнь уникальных художников. Ты чувствуешь их, как живых, понимаешь, зачем они творили, любили, страдали. Искусствоведческих открытий в двухтомнике хватило бы на сотню диссертаций, но, на радость читателю, эта книга — увлекательнейший роман художника с историей, который учит сердце быть умным.

— Это самая расточительная книга из всех мне известных за последнее время. Это роман, герои которого живут по всей христианской Европе ХV–ХХ веков; история искусств, сложенная из картин со своей концепцией мироздания; исследование исторического самосознания Европы; философия истории. Материала на целое собрание сочинений. Почему вы решили, что именно взгляд на мир через масляную живопись будет самым всеобъемлющим?

— Спасибо за слово «расточительный», расточительные книги — самые любимые. Книга не столь расточительна, как хотелось: не хватает третьего тома. Время требует смешения жанров: смутные перспективы нуждаются в разъяснении вопроса с азов, ab ovo — здесь не поможет деталь узко «профессиональная». Скорее всего, это философия истории, изложенная на материале живописи. Выбрать живопись заставило то, что именно живопись — главное искусство Ренессанса, а Ренессанс — принципиальный пункт истории Европы, формирующий базовые понятия о личности и ее границах. Но история живописи не цель. Речь идет об истории общественного сознания. На мой взгляд, эстетический образ первичен по отношению к социальному проекту. Это спорное, идеалистическое утверждение. Многие полагают, что эстетика является следствием социальной истории, так сказать, «надстройкой», — я думаю иначе.

Считаю, что эстетический проект формирует социум, и катаклизмы социума есть свидетельство особенностей эстетического проекта.

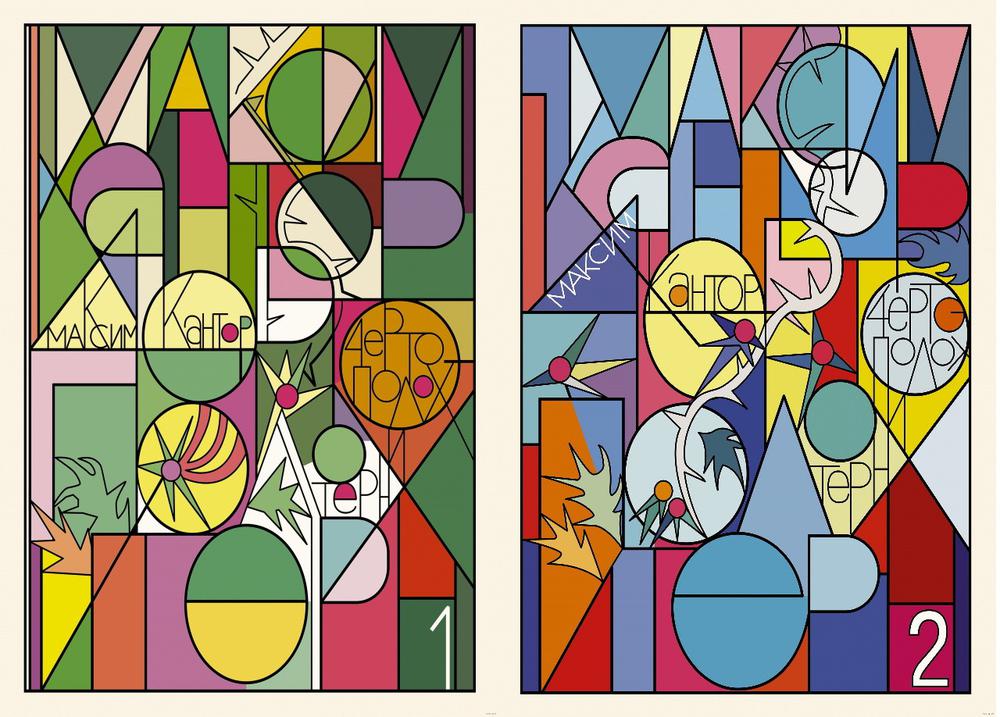

Обложки двух частей книги Максима Кантора «Чертополох»

Эстетика является формообразующим фактором в истории, и время от времени приходит пора переосмысления эстетической модели, что ведет к социальным переменам. По истории живописи можно проследить модификации протяженной эпохи — от Столетней войны до падения Берлинской стены. Ровно столько и существовала живопись.

— Как связана смерть живописи с падением Берлинской стены?

— Конечно, живопись еще не окончательно умерла; но если рассуждать в терминологии романа, жизнь героя подошла к эпилогу. Именно в то время, когда картина воплощала общественную идею, именно тогда были заложены пролегомены социальной мысли: республиканизм, империализм, социализм. Живопись Ренессанса суммировала философские, общественные, религиозные концепции; причем можно зафиксировать «дату» рождения этого эстетического проекта, и можно видеть, как эстетический проект развивался и как проект Ренессанса себя исчерпал. На протяжении 500 лет история общественных идеалов питалась эстетическим проектом Ренессанса — и смена эстетики, случившаяся в ХХ веке, обозначила рубеж в истории социума. Речь не о перемене стиля. Перемены стилей не происходят мгновенно: маньеризм не меняется на барокко, а барокко не меняется на рококо одномоментно, как караул у Мавзолея; более того, в известном смысле это все — маньеризм, барокко, рококо — один и тот же стиль, претерпевающий видоизменения.

Куда интереснее то, как из недр ренессансной республиканской утопии выкристаллизовался имперский проект.

Неуклонно, подобно тому, как биологическая жизнь подходит к закату, эстетический идеал Ренессанса мутировал и однажды изменился до неузнаваемости.

— Как культурный код менял социальную историю, вы исследовали и в своих романах.

— Я подступался к теме по крайне мере трижды: 15 лет назад опубликовал роман «Учебник рисования», восемь лет назад роман «Красный свет», сейчас «Чертополох и терн». «Учебник рисования» написан с близкой дистанции, а «Чертополох и терн» рассматривает вопрос как эстетический, культурный код изменил социальную историю в перспективе.

События социальной истории постоянно демонстрируют фундаментальное противоречие, которое нельзя не заметить. Лозунги, за которые люди отдают жизнь, еще связаны с этикой Возрождения и Просвещения (условно назовем это христианской этикой), но общественный идеал не имеет ничего общего с риторикой.

Как общественный идеал, возникший в результате эстетического проекта Ренессанса, изменился под влиянием нового эстетического проекта, оспорившего эстетику Ренессанса? Как понимать Ренессанс: как конкретный эпизод из истории Италии или эстетический код, связанный с цикличным движением истории? В чем смысл цикличности? Не задать такие вопросы — особенно в наше зыбкое время, когда базовые (для многих) понятия расшатались, — нельзя.

Я старался разобраться, какой именно общественный строй — империя или республика — имманентен социуму христианского мира. В большой степени рассказ опирается на визуальное искусство, на картины. Трудно отделаться от простого сравнения: течения наподобие футуристов, импрессионистов, сюрреалистов, супрематистов, классицистов напоминают социальные партии — коммунистов, анархистов, фашистов, монархистов и т. д. Это очевидный пример, подчас подтвержденный биографической деталью; но речь не о сходстве художественной группы с политической партией, а о том, что пластический образ выражает социальную мысль в более концентрированной форме. Проще говоря, сюрреализм выражает анархизм полнее, чем политическая программа анархистов, а супрематизм воплощает идею фашизма яснее, чем декларации Третьего рейха. Это на поверхности; куда интереснее наблюдать, как формовался эстетический идеал Ренессанса, который совмещал в себе — в проекте, в зародыше — противоречивые изменения. Увидеть в потолке Сикстинской капеллы спор республиканской концепции с имперским идеалом Данте — это, как ни парадоксально прозвучит, необходимо для понимания сегодняшнего дня. На примере живописи рассказывать проще: живопись была второй латынью, объединившей всех, и наглядно менялась — но невозможно обойтись без литературы. Много страниц о Данте и Гвидо Кавальканти, о Полициано и Пальмиери; когда пишешь о герцогстве Бургундском и французском Ренессансе, не обойтись без провансальской поэзии, без Рабле и риторов. Поневоле многословно, простите; невозможно не говорить о социальных концепциях Платона, Мора, Бруно, Монтескье. Вышесказанное не должно создать впечатления, будто автор во всем разобрался, — совсем напротив. Но в одном уверен: лишь изменение эстетического проекта способно изменить ход социальной истории.

— В вашем двухтомнике 40 глав — и 40 художников: от ван Эйка до Люсьена Фрейда. Чем продиктован выбор имен?

— Фигуры выбраны как вехи времени: мастера, по которым можно следить за поворотами общественного сознания. Динамика социальной истории — от республики к империям, от империй к социальной республике и обратно в империю (та динамика, которую в гротескной форме показывает история Франции ХIХ века, которую в столь ужасном виде воплотил ХХ век, которую мы наблюдаем в российской истории сегодня) — яснее видна в зрительных образах. И разумеется, персонажей в книге значительно больше, не все вынесены в заголовок главы.

Рассказывая о романтическом республиканце Шагале, невозможно не описать воззрения его антагониста Малевича, апологета безличного и имперского сознания.

— Если эстетический код поменялся, значит ли это, что современное искусство утратило привычный смысл? Вы описываете мутации образа на протяжении 500 лет европейской истории; и что же — сегодня повествование завершилось?

— Историю общества можно написать на основе мутаций любой дисциплины: музыки, архитектуры, экономики. Менялось все, перемена музыкальной гармонии на додекафонию или смена денег с золота на бумагу отражают или проектируют перемены социальные, но живопись выразила изменение общественной парадигмы наиболее драматично: был забыт образ человека. Наступил момент, когда исчез антропоморфный образ, произошло это на фоне революций ХХ века и мировой войны, одновременно с возникновением массовых тотальных программ общежития.

Разрушение антропоморфного образа в искусстве, коль скоро человек — образ и подобие Бога, изменило принципы сосуществования людей.

Дело не в том, что искусство перестало быть сакральным и дало простор идеологическим манипуляциям в неоимпериях. Дело в том, что в стремлении человека «быть», состояться, существовать заложено стремление стать сотворцом, быть способным на созидание, сострадание, защиту ближнего — как это делает Бог. Разобщение образов человека и Бога лишило человека таких директивных категорий, как «долг» и «сострадание», зато нашло место человеку среди природных стихий (общество в данном контексте есть субститут природы). Субъект эстетики авангарда никого не жалеет, никому ничего не должен, не имеет лица — и зачем ему лицо, если это уже не образ Божий? Здесь не содержится обвинения новой эстетики, сменившей эстетику Ренессанса; возможно, новая эстетика служит важным целям. Однако это странное чувство: природа человека не изменилась, он плачет, смеется, болеет, система кровообращения та же — почему же он передоверил интимные движения души стихиям? Это связано с лучшим проектом общего бытия? История перешла в иную фазу — зачем? Мне показалось интересным рассмотреть движение истории искусств в связи с диалектикой понятий «империя» и «республика».

Было бы странным не заметить, что сегодня мир переживает очередную реинкарнацию имперского мышления; как же может так быть, спросил я себя, что новая эстетика, имманентная демократии, ведет к империям?

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Максим Кантор. Фото из личного архива

— Пафос вашего высказывания, как кажется, в том, что гуманизм европейской культуры был спасительным стержнем Европы на протяжении веков. Но современное искусство Европы дегуманизировано, классические жанры считаются анахронизмом, значит, по-вашему, Европа в смертельной опасности?

— Если гуманизм считается «анахронизмом», то дальнейший анализ, пожалуй, не нужен. Надеюсь, дело обстоит не совсем так. Искусство сегодняшнего дня действительно противопоставляет себя классике; так прямо не говорится, но история авангарда рассматривается вне связи с историей классического искусства — сегодня это как бы две разные дисциплины. Считается, что произошел принципиальный тектонический сдвиг культуры. Если относиться к искусству как к проекту бытия, как к генетическому коду общества, то возможны два пути анализа: можно по явлениям социальной истории анализировать эстетический код или исходя из пролегоменов искусства предсказывать возможные социальные последствия. Человеку свойственно пытаться осознать всю историю, а не довольствоваться одним днем, у людей есть потребность видеть логику в существовании. Исходя из этого естественного желания, требуется выстроить между явлениями искусства причинно-следственные связи. Стили и манеры не возникают как следствие социальных мутаций, напротив: эстетический код (то есть идея) содержит в себе проект социальных перемен. Мы живем внутри нового эстетического кода, и новый эстетический код определяет системы ценностей, поведение, политику. Очевидно, что код того искусства, который мы условно называем «авангардом», уже не нов. Этой парадигме уже полтораста лет, история последнего века есть продукт эстетики авангарда — в той же степени, как история Столетней войны есть продукт готики.

Несложно сопоставить развитие эстетики авангарда и социальные мутации последнего столетия — и прийти к очевидному выводу:

«авангард» есть продукт «демократии».

То, что «авангард» инициирован потребностью низов общества обрести собственный язык, общеизвестно, это банальность. Но банальный факт ставит вопросы, ответ на которые уже не столь очевиден. Если сегодня случилась коррозия «демократии», то повинна ли в этом эстетика авангарда? Содержит ли код новой эстетики эти «запрограммированные» социальные мутации? И если мутации демократии (к олигархии и тирании) закономерны, то, стало быть, в эстетике «авангарда» нет ничего уникального и авангард должен быть оценен с тех же позиций, что и классика. Увидеть в эстетике «авангарда» не мантру загадочной «современности», но закономерное явление, находящееся в связи с дохристианским символизмом, с иконоборчеством, с неоязычеством, увидеть явление в исторической перспективе. Это нисколько не помешает ценить то или иное произведение, но избавляет от шаманства. Нет и не может быть такого явления, которому следовало бы поклоняться по причине его «актуальности». Ведь если лебезить перед всем «последним и актуальным», то это неизбежно должно распространяться и на актуальную власть, и на действующего управдома. Однако мы оцениваем политиков по моральной шкале, существующей вне моды.

— Вы отказываете авангарду в гуманности?

— Прямой связи нет: «гуманизм» воспринимался деятелями «авангарда» как рудимент классики, как свойство образного искусства, которое ликвидировано. Если нет человеческого образа, то, соответственно, и «гуманизма» по определению быть не может. Впрочем, мы привыкли относиться к такому утверждению легкомысленно: авангард демонстрирует власть и силу стихий, провокации, напора, это ценно как арсенал природных возможностей.

Авангард противопоставлял себя культуре гуманистической; «авангард» обязан своим возникновением демократии. Значит ли это, что «демократия» не связывает свой строй с гуманизмом? Вопросы простые, а ответы на них непросты.

Возможно, «авангард» неоднороден? Возможно, «демократия» не непременно нуждается в своем особом языке?

— Ренессанс для вас не только культурологический термин, но понятие, выводящее общество из темных времен на новый уровень самосознания. Можно ли определить наше время как «темные времена» и верите ли вы в стойкость христианской цивилизации?

— Думаю, все времена освещены равномерно и те времена, которые некоторые именуют «темными», кому-то кажутся рассветом. Годы фашизма многим казались эрой обновления, а республику Виши трактовали как национальное возрождение. Надо принять обидную истину: Возрождение (Ренессанс) — это не обязательно то, что обрадует; кого-то возрождение обрадует, а кого-то нет. Ренессанс — это название определенной исторической эпохи; но, что важнее, это обозначение присущего европейской истории процесса «палингенеза», то есть возврата вспять для обретения обществом новых сил в прошлом (припоминание заложенных в генофонде культуры правил). Понятие «Ренессанс» — основополагающее для европейской цивилизации: процесс вечной ротации культуры, вечного обновления и составляет особенность движения. «Ренессанс» — понятие, вовсе не обязательно связанное с гуманизмом. И даже самый «гуманизм» внутри Италии XV века трактовали по-разному: между республиканским гражданским гуманизмом Пальмиери, неоплатоническим гуманизмом Фичино, имперским гуманизмом Данте огромная разница. Это разные программы, в том числе общественные. Собственно, анализу явления «Ренессанс» в истории культуры и посвящена книга:

«ренессанс» может быть и имперским, и республиканским — в конце концов, фашизм ХХ века есть не что иное, как возвращение вспять, к языческим корням, к идеалам языческой империи. И в этом смысле — тоже «ренессанс».

Трудно смириться с тем, что гуманизм флорентийского «ренессанса» и имперские языческие идеалы Третьего рейха — суть продукты сходной культурной механики, но это так. Невозможно смириться с тем, что герой Геракл одновременно и благородный спаситель слабых, и безумный детоубийца; однако это так. Невозможно смириться с тем, что свободолюбивый коммунист Андре Бретон — инициатор циничного сюрреализма, совпадающего с фашизмом в этике; однако это так. Невозможно принять то, что гуманный Лоренцо Медичи — правитель авторитарной синьории, которая зальет Флоренцию кровью, в том числе по его самовластной воле, но это именно так. И невозможно видеть в Маяковском, в Леонардо, в ван Эйке сочетание несочетаемого — авторитарности и гуманизма; тем не менее это сочетание характеризует их личность. Как можно одновременно служить крепостной империи и республиканским свободам — непонятно, однако Пушкин всем творчеством показывает, что он только так и умеет.

«Утопия» Мора, «Город Солнца» Кампанеллы, «Республика» Платона, Сикстинская капелла Микеланджело и, прежде всего как вопиющий пример, «Комедия» Данте — эти проекты справедливой мировой семьи сочетают в себе стремление защитить человека и подавить человека, отстоять личное пространство чувств и сделать так, чтобы всякое личное чувство было общественно значимым и поддавалось контролю.

Данте, начинавший республиканцем и закончивший жизнь гибеллином, стал символом соединения противоположностей. Беатриче, воспетая в Vita Nuova как возлюбленная поэта, стала символом Любви небесной и Империи. На фоне этой трансформации Данте даже продразверстка и «военный коммунизм» выглядят не столь шокирующе по отношению к модели свободного общества равных. Муссолини начинает как марксист и заканчивает как фашист, но, учитывая все мутации марксизма (от Сталина до Пол Пота), этот путь не кажется удивительным. Теория Маркса, созданная ради освобождения человека, несет в себе оправдание насилия, и это необходимо принять вместе с гуманистической программой.

Два Ренессанса вырастают из одного семени, и это единое растение. Противоречие существует, но это внутреннее противоречие Ренессанса, а не внешнее; это не столкновение двух противоположных течений и даже не двойная спираль, но водоворот. В том и трагедия Ренессанса, что антагонизм встроен в морфологию сложного явления и обновление веры происходит одновременно с ее отрицанием. Это не соседство, но сложная морфология единого.

Единый организм, содержащий противоположные тенденции, описан как оптимальная форма общественного устройства — у Полибия, Цицерона, позже у Макиавелли описано соединение монархии, олигархии и демократии в одном общественном организме как единственное решение социальных конфликтов. Государство, по мысли Полибия, в самом себе «черпает исцеление» за счет совмещенных в одно целое типов правления. Требуется допустить, что даже в более сложном, в духовном бытии истории, противоположности слиты, однако известно, что

Рим пал, Маяковский застрелился, авангард привел к фашизму.

Воспринять сложность и противоречивость явления как индульгенцию релятивизму, сделать вывод, что компромисс — единственный выход, было бы и самым безнравственным выводом, и самым бесполезным. Сколь удобно было бы являться духовным наследником Микеланджело и Пальмиери и одновременно верить в Вебера и капитализм, в этом настоятельная потребность современного обывателя. Современный гражданин посещает капища современного искусства и христианские соборы одновременно, и противоречие снято «сложностью» культурных процессов.

Человек оставлен наедине с противоречием, спор Эразма и Лютера о наличии свободной воли в нравственном человеке продолжается, составляет главную интригу европейской духовной истории.

— В книге полторы тысячи страниц, каждая из которых требует напряженного внимания. На какого читателя вы рассчитывали, зная, что даже самые умные из них сейчас не готовы к длительному усилию?

— Я писал книгу для любимых людей, чтобы рассказать, о чем думаю. Но наверняка существуют тысячи тех, кто ценит книги; несправедливо огульно судить всех. Книги пока не отменили; для чего-то людям еще нужно делать вид, что они читают, даже если их взгляды уже сформированы модой. Рудиментарное образование, воспоминание о чтении, пока еще в чести — но от книг ждут, как от сетевой информации, рецептов, поэтому смысла в долгом чтении более нет. Заглядывают сразу в конец или читают краткое изложение, чтобы сравнить рецепты мудрецов с тем, что на повестке дня. Так читали народники Маркса полтораста лет назад, выискивая ответ в конце учебника. Утилитарное отношение — в нем, в принципе, нет плохого, но к результату оно не приводит, ведь в хороших книгах нет рецептов. Более того:

в одних хороших книгах написано, что Бог есть, а в других, тоже хороших, написано, что Бога нет.

Даже директивные книги (сочинения Платона, или Аристотеля, или Гегеля и даже Маркса) надо читать подряд, чтобы понять противоречивость рецепта. Самое важное в таких книгах — логика рассуждения, связь вещей; важно то, как одно понятие связано с другим, как данное сочинение встроено в историю мысли. В диалогах Платона важно именно то, что это диалог, то есть спор, и часто заключение, выведенное из беседы, не исчерпывает содержания спора. Вывод (то, что можно прочесть в резюме) не самое существенное в философии. Вывод можно сделать самостоятельно, если усвоить логику рассуждения.

Я люблю книги пространные, связывающие воедино противоречивый опыт; так и сам стараюсь писать, или, точнее, так само собой и пишется. Пишут ведь те книги, которые хотят прочесть, и рисуют те картины, которые сами хотят видеть. Иное дело, сколько найдется собеседников, ценящих такой разговор. Если прочтет пять человек, этого достаточно.

Десять — уже подарок. Разве друзей бывает больше?

Важно было сопоставить некоторые вещи, представить исторический процесс в целом, поскольку в тот момент, когда говоришь, твое собственное понимание уточняется; книги пишут прежде всего для самих себя.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68