Он вышел на свободу только в прошлом сентябре, но и на этом зона не закончилась — теперь политзеку назначили 8 лет административного надзора с запретом выходить из дома по ночам. «Это хуже условного срока», — говорит он сам о деле.

За 10 лет у Асташина накопилось достаточно уникального материала, и теперь он находится в поиске издательства, чтобы выпустить сборник воспоминаний о российских тюрьмах и лагерях наших дней. В сегодняшней России такие тексты, к сожалению, становятся почти необходимыми.

Вскоре Иван планирует запустить сбор средств на реализацию проекта.

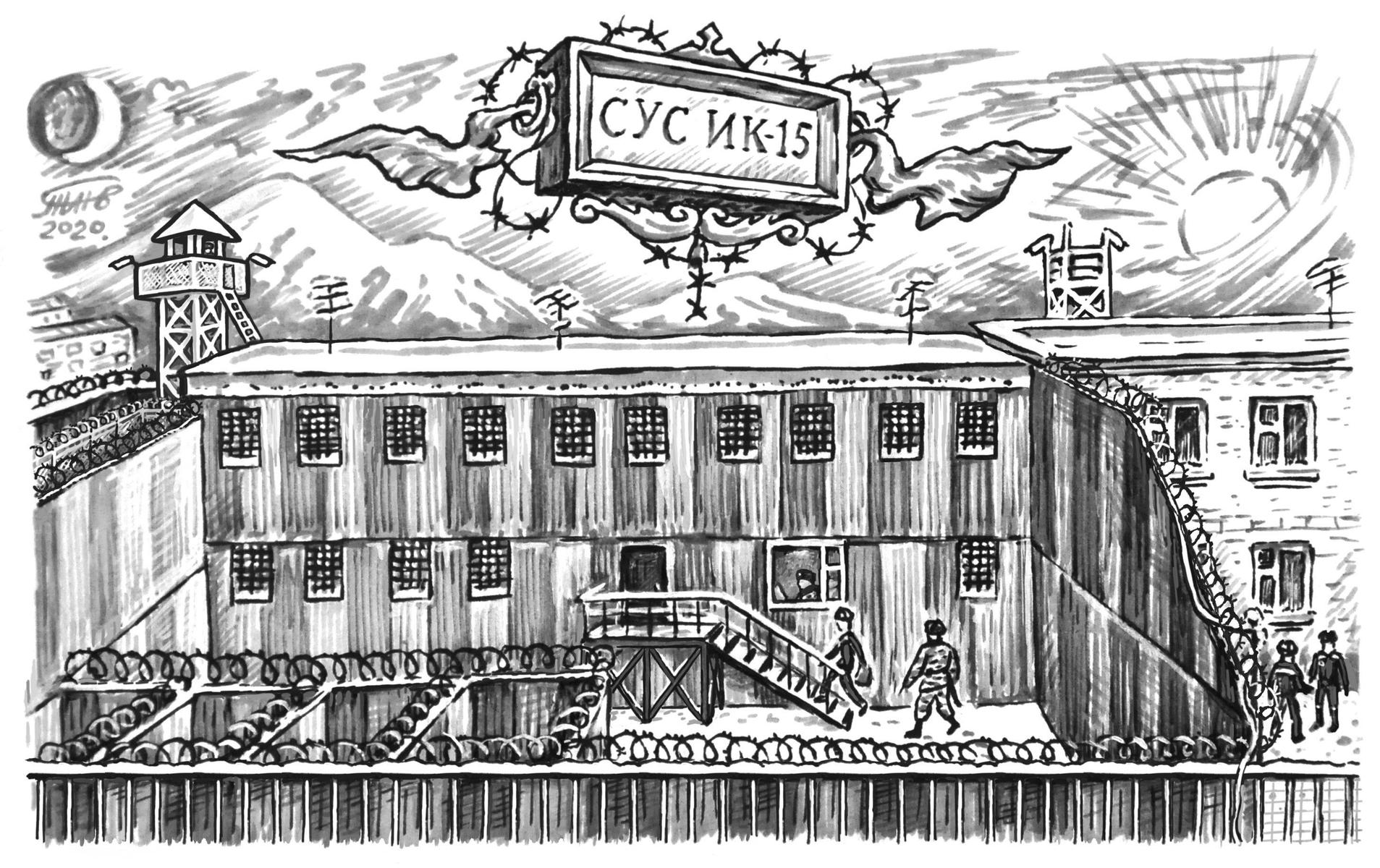

«Путешествие по местам лишения» может стать одной из самых богато иллюстрированных документальных книг о российской тюрьме. Рассказ Ивана дополняют более ста иллюстраций Станислава Таничева. Это и портреты реальных людей, и изображения реальных мест заключения, и аллегории русской зоны с элементам фантастики.

Как я добирался до СУСа в Норильлаге

16 ноября 2018 года на дисциплинарной комиссии меня «приговорили» к 7 суткам ШИЗО с переводом в СУС — строгие условия содержания. Повод был смешной — «не носил штаны установленного образца».

Статья 122 УИК РФ (часть 3): «Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в строгие условия отбывания наказания».

А дело было так. Прапорщик Бобров, недавно произведенный в безопасники из простых контролеров, захотел, видимо, выслужиться и, шляясь по бараку в поисках «нарушений», заснял меня в спортивных штанах на свой видеорегистратор.

В то время в лагере никто не обращал внимания на такие мелочи — зек в лепне, с биркой, да и ладно. Конечно, идя в столовую, на промку или в штаб, все натягивали поверх спортивок робовские штаны с полосками ниже коленей — как-никак за пределами барака может и строгое начальство разгуливать, да и прапор любой тебя тормознет, чтоб в него самого не «въехали». А «дома», в бараке, где стоит атас, лазали в спортивках — черных, естественно — издали, как и с камер, вроде и не видно, что штаны не те.

Но прапорщик Бобров решил стать «принципиальным» вертухаем. А я с тех пор стал «злостным нарушителем режима» и был за это награжден переводом в СУС. Как говорится, спасибо доблестному прапорщику Боброву за наше счастливое детство!

* * *

7 суток кичи я провел в двойнике, площадь которого была около 5,5 м2 (3,3 х 1,65). И за это время у меня сменилось три сокамерника.

Двое из них были «политическими» — т.е. они сидели в яме не за нарушение каких-то правил, а из-за того, что администрация считала их одними из организаторов акции протеста 29 октября — тогда пол-лагеря не брали баланду в столовой на завтрак и на обед (голодовку при этом не объявляли — хлеб брали). Это были Чеча и Суета. Оба уже чалились ранее в СУСе и были выпущены в лагерь менее года назад. Теперь, видимо, администрация не знала, что с ними делать, и мариновала в кичмане. В итоге Чеча вышел обратно в лагерь после 20 суток, проведенных в ШИЗО, а Суета — отсидев 23 дня в трюме.

(Через два месяца, в январе 2019 года, Чечу все-таки закрыли в СУС. А у Суеты еще перед Новым годом начались серьезные проблемы со здоровьем, и закрыть его не могли при всем желании — он почти все время лежал в санчасти.)

После трех суток в обществе Чечи и до того, как ко мне из другой хаты перевели Суету, я успел посидеть еще с Доктором, прозванным так вполне заслуженно — на свободе Миша работал на скорой. А угрелся он за убийство (не пациента), и налили ему не слабо — 14 лет. В кичу же Доктор заехал за курево — официально в бараках курить нельзя (разрешается только на улице в курилке), а он попался. При этом Миша был интересным собеседником, но меня при общении с ним привлекал даже не его кругозор, а выразительность речи. Когда Доктора что-то возмущало, его можно было слушать и слушать. Эх, Мише бы политический видеоблог на ютубе вести, а он вместо этого жилплощадь в Норильлаге занимает.

С Чечей мы тоже прекрасно провели время. Жека, как звали обладателя столь необычного погоняла, был с одного со мной барака, и мы с ним неплохо общались.

В бытовом плане он ни с кем не сближался, семейников не имел — т.е. был в определенном смысле одиночкой. Возможно, это было следствием серьезного отношения к каторжанскому неписаному закону чести —

Чеча, например, неоднократно подчеркивал, что семейники, близкие несут равную ответственности в обязательствах по игре (если один, предположим, проиграл и, не отдав расчет, уехал в кичу или на этап, то другой должен отдать расчет за него). При этом Чеча располагал к себе и имел симпатизантов больше, чем среднестатистический з/к. Что говорить, меня самого притягивала Чечина хитровато-добродушная улыбка и прищур черных глаз-бусин, а аристократическая крупная родинка дополняла образ благородного преступника.

Общались мы с Жекой о том о сем. Он рассказывал, как его первый раз привезли в Норильск, как потом вывезли в Краслаг, на 42-ю, а через какое-то время снова этапировали на 15-ку. По моей просьбе Чеча поделился своими впечатлениями от пребывания в ЕПКТ-43, когда там еще было бедово (на момент нашей беседы в ЕПКТ-43 уже несколько лет было относительно нормально — по крайней мере, не было таких пыток, как в ЕПКТ-31). После Чечиного рассказа картина представилась безрадостная: дверь камеры, покрытая инеем, ничего нет и легавые-садисты, каждый день придумывающие новые поводы, чтобы издеваться над заключенными.

<…>

В общем, за трое суток с Чечей о чем мы только не поговорили. Единственной темой, которую мы аккуратно обходили, была протестная акция 29 октября — мы знали, что в хате наверняка есть прослушка, а Эдика Черного (лидера протеста, по мнению легавых) уже хотели крутить за организацию якобы планировавшихся массовых беспорядков.

С Игорем Суетой я был знаком шапочно. Он был из «45-й локалки», как называли барак, где располагались 4-й и 5-й отряды, но наши бараки в одно время ходили в столовую на обед и на ужин, поэтому видеться мы могли каждый день — и обычно виделись и здоровались. Он знал, с кем я общаюсь, а я был наслышан о нем (преимущественно от Чечи), и это давало нам основания до определенной степени доверять друг другу. Однако в ходе общения с Суетой кое-что начало меня напрягать. Игорь придавал слишком большое значение тому, что называют арестантской чистотой. На коленях у него были наколоты «воровские звезды» — что означало «никогда не встану на колени перед мусорами», — и Суета подчеркивал, что набил их не с бухты-барахты, а предварительно пообщавшись с бродягами. Стоит ли говорить, что Игорь был 100% «чист»? Ко мне же, с моими «сбоями», как я подозревал, Суета относился, по крайней мере, снисходительно, но открыто он этого не проявлял и поддерживал ровные отношения. Однако я чувствовал этот незримый барьер, не позволявший Игорю в достаточной степени сблизиться со мной.

***

Так или иначе, 7 суток пролетели как обычные выходные. Низкая температура в камере и отсутствие возможности поспать днем на полу (из-за холода) практически не замечались. Правду говорят старые каторжане: все зависит от контингента — т.е. от тех, с кем сидишь.

23 ноября я должен был подняться в СУС. Впервые.

Выход из кичи в СУС в общем-то ничем не отличался от выхода из кичи в барак, только того ощущения легкости не было. Ты выходил не на условную свободу — в лагерь, а всего лишь в другую камеру.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

И шел не домой — в родной барак, а в пока что незнакомый СУС.

Знакомый-незнакомый СУС. Многих я там знал, но в том-то и дело, что знал — был знаком, когда они еще были в лагере. А что за люди сейчас — я не знаю. К сожалению, не все остаются теми, кем были, в любых условиях. Хватает и тех, кто мимикрирует, приспосабливается или становится безразличным к происходящему вокруг, когда среда оказывается агрессивной и жестокой.

С такими мыслями я шагал по броду под конвоем сусовского безопасника Батракова, который еще пару лет назад был опером, курировавшим «экстремистско-террористическое» направление и ставившим свои автографы на подозрительной литературе (спасибо за Милана Кундеру, Александр Вячеславович!).

Брод был тих и заснежен. Радовало, что не надо тащить сумки и матрас — шныри должны были еще днем притаранить их в СУС. Из локалок мне шумели знакомые: «Паук, как сам?» — «Нормально. Ты как?» — «Пойдет». Диалоги были короткими — без нужды я не задерживался у локалок: Вячеславыч и так смотрел сквозь пальцы на мои перекрикивания с лагерным контингентом, а мне еще предстоял шмон — так зачем мусора зазря драконить?

Наконец мы приблизились к пристанищу «осужденных отрицательной направленности» — как любили называть в своих парадных речах легавые тех, кто не вписывался в их представления о правильном поведении.

СУС представлял собой продолжение бараков, и по иронии судьбы следовал через стенку за нашим 8-м отрядом. Пошучивали даже, что 8-й барак «стартовый» — своего рода преддверие СУСа. Но не только из-за фактической близости к месту обитания злостных нарушителей режима — представители 8-го отряда действительно чаще других стартовали под крышу. Человек по 10 в год, притом что всего в СУСе содержалось около 70 арестантов и кто-то сидел годами в камерах.

Единственное, что визуально отличало СУС снаружи от других бараков, — это глухой забор, выполненный из серого и синего профнастила, за которым находились прогулочные дворики. Обычные же локалки отделялись от брода лишь «прозрачной» оградой, сваренной из уголка — наподобие заборов вокруг школ и поликлиник. (Правда, если отойти подальше от этого сине-серого забора, можно увидеть и второй этаж сусовского барака, обшитого таким же сине-серым профнастилом, с небольшими окошками — в треть обычных — забранными решетками. А в бараках окна нормальные и без решеток, и стены не задрапированы уродским профнастилом, а покрашены светлым персиком…)

За железной калиткой, над которой висела табличка «Отряд строгих условий отбывания наказания», открывался небольшой двор с утоптанным снегом: слева располагались прогулочные дворики, а прямо возвышалось полутораметровое крыльцо — вход в двухэтажную обитель зла… Злостных нарушителей режима то бишь.

Необычайно чисто, свежеотремонтировано, гулко и безлюдно — как будто здание только что открыли и в нем еще никто не живет — именно такие ощущения возникли в моем сознании, когда я перешагнул порог СУСа.

Сие чудесное заведение предварял просторный холл, заканчивавшийся лестницей на второй этаж. Слева, за локалкой, шел продол с хатами. А справа находилась дежурка — помещение, где 24/7 должен был сидеть мусор, выполнявший роль и стражника, и мальчика на побегушках в СУСе. Верхняя часть стены, отделявшей дежурку от холла, была выполнена из стекла (уж не знаю, бронированного или нет), за которым была видна комнатенка метров десяти; из обстановки оной бросались в глаза электрический чайник, магнитофон и телефон.

За дежуркой также шел небольшой коридорчик — туда мы и проследовали с Батраковым. Как оказалось, за помещением, где обитал мусор, находилась шмонная комната — и там уже стояли мои сумки.

— Смотри, бери сейчас вещи, которые ты в хату с собой возьмешь. А сумки твои ночью инспектор досмотрит, и завтра их заберешь, — проинструктировал меня Вячеславыч.

Потом Батраков как будто перевоплотился, превратившись в сурового мусора, и угрожающим тоном начал примерно такую речь:

— Вы поступили в отряд строгих условий отбывания наказания, — и почти без паузы продолжил: — Осужденные обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом № 295 от 16 декабря 2016 года… Осужденным запрещается… — и прочую казенную чушь в том же духе.

Закончив речь, Батраков выдохнул:

— Все понятно?

— Понятно, — ответил я.

Тут, предвидя шмон, я сподобился сказать Вячеславычу, что у меня нет штанов — только ватники (вернее, синтепонники). Уже не помню, как я это объяснил, но в действительности

в бараке у меня были только одни робовские штаны — габардиновые с резинкой, — и, опасаясь, что из-за резинки их могут отшмонать по дороге в СУС, я не стал ни одевать, ни класть в сумку эти штаны, а оставил их Шваргону, чтобы он уже при оказии тайными тропами загнал их под крышу.

Собственно, штанов от Батракова мне не надо было — штаны-то уж я найду в СУСе — суть была в том, чтобы объяснить ему, почему я иду в хату в ватниках (верхнюю одежду положено было оставлять в раздевалке).

Выслушав меня и согласившись, безопасник быстро, но внимательно досмотрел мои вещи. Я не так быстро распихал их по пакетам, и мы вышли из досмотровой.

После захода в раздевалку поднялись на второй этаж. Там был такой же продол с хатами, как и на первом. Я уже знал, что котел был в хате 11 [один-один] и что, скорее всего, вначале меня поднимут туда. Так и получилось.

— Арестанты, вечера доброго! Паук поднялся! В один-один, — шуманул я, когда оказался на продоле.

С нескольких хат откликнулись: «Паук, здорово!» Голоса были радостными — оно и понятно: арестанты в таких местах всегда радуются, когда к ним кто-то новенький заезжает, хотя для самого заехавшего это обычно ухудшение условий.

Тормоза раскоцались — по привычке иной раз говорю на московской фене, — и я зашел в просторную хату. Встречали меня двое: смутно знакомый по кичману тип и друган Зенит.

С Зенитом мы сразу же крепко обнялись — я дичайше рад был его видеть и по силе объятий понимал, что это взаимно.

Второй обитатель котловой хаты представился как Макс Блин — и я сразу сообразил, что это тот самый Блин — кустарь, который даже в БУРе умудрялся четки кустарить и на которого я по просьбе Святого отправлял туда серебрянку.

Макс хоть и был неказист на вид, но открытым взглядом и манерой общения располагал к себе — и я, если сразу и не причислил его к «своим», то, по крайней мере, решил, что этот тип скорее хороший, чем плохой.

Пока мы с Зенитом стояли как завороженные, глядя друг на друга, и обменивались короткими репликами, Блин заварил литряк чифира и достал карамелек. Был конец месяца, магазина давно не было, и на шоколад или что-то более серьезное, чем должно встречать «страдальца», поднявшегося из трюма, рассчитывать не приходилось. У меня, конечно, был целый баул центров, но мои сумки пока стояли в шмоналовке. Ну да ладно — не в шоколаде счастье.

Втроем мы тесно присели на краю огромного стола в огромной по сравнению с кичей хате — она явно была больше 20 м2.

— Ну давай, с приездом! — с доброй, но несколько заговорщицкой улыбкой сказал Макс, поднимая кружку с жидкостью цвета черного кофе. — Всем добра, здоровья! Жизнь ворам! — и под ответное «Вечно!» Блин приложился к кубку с каторжанским эликсиром.

Я взял кружку, которую по традиции запускали по часовой стрелке:

— Пацаны, сразу ставлю вас в курс: у меня есть сбои по жизни — отказ от воровских традиций и 106-я*, — понимая, что в СУСе могут к таким вещам относиться серьезно, я начал было каяться в грехах, которые, впрочем, этими двумя сбоями и ограничивались, но Блин меня перебил:

— Да нормально все! Тут у всех есть, — правда, вторую часть фразы Макс произнес почти беззвучно. (Замечу в скобках, что в скором времени я понял, что в этой хате сбои действительно были у всех.)

Дальше мы чифирим уже более неформально, а я рассказывал о том, как мне дали СУСа, с кем я сидел в киче и о том, как пол-лагеря в один день отказались от баланды — хотя прошел уже почти месяц, но в СУСе до сих пор не было полного понимания ситуации,

и всем, конечно, интересно было узнать о тех событиях от их непосредственного очевидца (или участника — как говорили злые мусора).

Тем временем я успел осмотреть хату. Хотя осматривать особенно было нечего: посередине стол длиной почти 2,5 метра, по бокам лавочки; над одним торцом стола между двумя окнами висит небольшой ЖК-телевизор; в хате также наличествуют 4 тумбочки и маленький холодильник; и все — мебели больше нет. В одном углу камеры, отделенном 2-метровой стенкой, был туалет; рядом умывальная зона — раковина, зеркало, полочка. На ночь же переводили в ночную камеру… Но не буду забегать вперед.

Только успел я вкратце за все накидать, как в хату с прогулки вернулись Немец и Шпуля.

Первый — квадратоподобный с яйцеобразной головой — зашел в камеру походкой боевого робота и, лучезарно улыбаясь, протянул мне руку: «Здорово!» С Немцем мы несколько раз пересекались в лагере, так что представляться никто не стал.

Юрка Шпуля до СУСа пару лет прожил в нашем 8-м бараке, и, хотя я мало с ним общался, мы встретились как бывшие одноклассники.

В общем, знакомые всё лица.

Немцу я сразу сказал, что у меня нет штанов, и объяснил ситуацию. Он же, к его чести, без лишних раздумий предложил мне свои вторые штаны, которые, на удивление, мне вполне подошли. Также Шпуля меня заверил, что в ближайшее время скидает мне штаны на швейке.

Да, Юрка за время сидения в СУСе не только сменил погоняло с Чеснока (по фамилии) на Шпулю, но и дорос до смотрящего за швейкой. Вернее, до и.о. смотрящего: называться смотрящим, имея сбои по жизни, было не принято — поэтому говорили «на диалоге».

Немец тоже с интересом выслушал мою версию произошедшего в лагере. Я говорю «версию», т.к. выяснилось, что в СУСе усилиями Малого (смотрящего за 23-й локалкой) бытовала другая версия событий 29 октября, согласно которой Черный объявлялся смутьяном, подбившим массу на необоснованную голодовку. Немец, который в таких моментах был совсем не дурак — кто знает, чья еще возьмет? — спорить со мной не стал, а начал рассуждать в духе: «Черный-то не зря 18 лет сидит… Но поживем — увидим». Однако в конце предостерег меня, чтобы я был осторожнее в высказываниях.

Моя память не сохранила деталей того, как проходил ужин — была ли на столе баланда, или Немец уже поймал груза с 6/7 и что-то приготовил. Но я отчетливо помню, что довольно скоро я ощутил себя почти как дома — будто я здесь жил уже не один месяц и имел со всеми теплые дружеские отношения.

Это радовало и удивляло одновременно. Все такие милые — но как так?

Я имел большое предубеждение против Немца. Во-первых, он служил в спецназе МВД и воевал в Чечне, т.е., вполне вероятно, убивал мирное население, пытал боевиков и, опять же, мирное население, насиловал чеченских женщин и делал другие ужасающие вещи, от одной мысли о которых я прихожу в ярость. Во-вторых, в числе прочих статей, по которым Немец был осужден, были 131-я и 132-я, и хотя он отрицал совершение соответствующих деяний, я не исключал, что бывший спецназовец после Чечни мог дойти и до такого. И третье, блатные в лагере использовали Немца как молотобойца — и в этом качестве он ломал челюсти и скулы пацанам при «спросе». Однако сейчас Немец был милым домашним котиком, и ему больше подходило его родное имя — Тема, а все нелицеприятные факты его биографии, за исключением сломанных лицевых костей, казались лишь ничем не подтвержденными догадками.

Юрка Шпуля тоже выглядел милым и душевным парнем, каким, кажется, я его и в бараке не видел. К слову, и Шпуля сидел по 131-й или 132-й, но все, кто его знал по свободе или по каннскому СИЗО, говорили, что это стопроцентный оговор.

В общем, со стороны могло сложиться впечатление, что за столом сидит дружная семья, а не совершенно разные люди с абсолютно разными мировоззрениями и целями в жизни.

* * *

Около половины десятого нас перевели в ночную камеру. Она оказалась намного меньше дневной — может быть, квадратов 15 — 3 на 5. По периметру стояли двухъярусные шконари с пониженной посадкой верхних ярусов; рядом были прикручены к полу стандартные табуретки; также в хате имелся дальняк, огороженный стенкой чуть выше метра, раковина и небольшой навесной шкафчик.

Понятное дело, что все нижние шконки уже были заняты, и, выбирая среди верхних, я занял самую дальнюю от окна — по опыту зная, как неприятны и опасны могут быть в Норильске сквозняки. Я оказался над Немцем и прямо напротив камеры. Рядышком, на шконке в торце хаты, расположился Зенит, под окном у батареи — Шпуля, а в углу под камерой, недосягаемый ее взору, затягивался заслуженной сигаретой Блинчик («дома» Макса обыкновенно называли именно так).

Тишина, спокойствие и мягкий свет ночника создавали идиллическую атмосферу.

Однако одно обстоятельство выбросило меня в совершенно другой жанр. На моих глазах как будто происходила завязка мистического триллера. В полумраке суровые мужчины молча снимали с себя одежду перед сном — я украдкой поглядывал на Немца, мне интересно было посмотреть на его прославленную мускулатуру. И вот на белой, безволосой мощной, но не слишком рельефной груди потомка готов я вижу черный знак — перекрестья его линий напоминают свастику. Это сварогов квадрат — языческий символ, используемый также радикальными националистами. Я бросаю взгляд в сторону и вижу еще один черный квадрат — на худом, иссушенном амфетамином и кичманами теле Блинчика. Что это? Секта? Я не сильно удивился бы, если бы татуировка была у кого-то одного, но у двоих сразу! Значит, они сделаны здесь, а не на воле. Тайное националистическое братство? Какие мысли только не лезли мне в голову, но единственный вывод, который я мог сделать в тот момент, заключался в том, что надо держать ушки на макушке и остерегаться провокаций.

Вместе с тем я подумал о том, что в тюрьме люди, имеющие какое-либо мировоззрение, зачастую оказываются лучше тех, кто живет потому, что живет, — по крайней мере их действия можно предсказать. А еще в тот момент я как бы прикоснулся к тайне и стал ближе к Немцу и Блинчику — теперь я тоже кое-что знаю.

Окончательно же я успокоился, когда рассудил, что в тюрьме многие приходят к какой-либо вере, религии, в т.ч. есть и те, кто приходит к славянскому язычеству. А почему бы и нет? С тем я и заснул.

Иван Асташин

2019–2020 гг.

* Прим. ред.: ст. 106 УИК — работа осужденных без оплаты труда. О том, почему это считается «сбоем», Иван Асташин рассказал в письме из колонии под названием «Ломка зеков, прикрытая законом». Опубликовано в «Сибирь.Реалии» — СМИ, внесенном Минюстом в реестр выполняющих функцию иностранного агента.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68