Любимый папочка

Детство мое началось просто великолепно: когда я родилась, папа попал в больницу с алкогольной интоксикацией. Он решил, что это лучший способ отпраздновать мое рождение. Пил он все мои детские годы, но меня это несильно смущало. Я его очень любила, намного больше, чем маму, потому что он был классный. Прям с картиночки, все о таком мечтают. Когда я была маленькой, он постоянно что-то придумывал: сказки, игры для нас двоих. Мог устроить прикольную фотосессию: например, мы ездили по городу, и он фотографировал меня возле каждого фонтана. Мы ходили по лесам, по паркам, по всяким водоемам — в общем, тогда он был идеальным отцом, если не считать того, что беспробудно бухал.

Точнее, сначала он это делал периодически, но к моим семи годам уже перестал просыхать, напивался до состояния, когда не успевал дойти до туалета.

Мы с братом быстренько все убирали, чтобы мама не увидела, не наругалась на него, но она все равно все видела. Папа постоянно меня где-то терял, мог забыть на детской площадке или в ледовом городке в десять вечера. Но я привыкла, меня все устраивало. А когда он совсем перестал в себя приходить, мама его попросила.

Они развелись, он стал жить с бабушкой, своей мамой. По решению суда мы с отцом виделись только на выходных, и в это время всегда царила атмосфера «не говори маме» — это было нормой. Нельзя было говорить маме, что он взял себе алкоголь, а мне — какие-нибудь запрещенные вкусняшки, на которые у меня аллергия. Нельзя было говорить, что он, допустим, меня где-то оставил, а сам пошел с друзьями тусить. Он говорил нам с братом, что ради нас обязательно бросит пить, а я находила у него под подушкой бутылки с алкоголем. Но я его очень сильно любила, он казался мне идеальным папочкой. Когда они развелись, я даже звонила на телефон доверия и спрашивала, что же мне делать: ведь я так хочу с ним остаться, а приходится жить с мамой.

Первый раз

Насколько я помню, все началось, когда мы с папой поехали на Алтай, мне было десять. Ехали с папой вдвоем и должны были жить у его друга. Начиналось все очень здорово, потому что я городской ребенок, дальше дачи нигде не была, а тут раз — и такое все новое! Я впервые ехала на ночном автобусе. Было очень темно и звезды в небе, безумно красиво, я была под большим впечатлением и радовалась тому, как же все хорошо.

Была ночь, я устала, прислонилась к окну, чтобы поспать, и он сказал: «Ложись ко мне на колени». И я подумала, что это странно, потому что в жизни так не делала. Он начал настаивать, и я подумала: «Почему нет, это же папа, даже удобнее будет, мягко и хорошо». Я легла, и он начал меня гладить по животу, по плечам, по ногам… Я подорвалась, села и больше не засыпала этой ночью — хотя и не поняла, что тогда произошло. У нас семья была очень православная. Господь с нами всегда — по воскресеньям в церковь, меня это радовало. Ну и, само собой, в православной семье было ноль секспросвета, я вообще не знала ничего ни о границах, ни о том, какие прикосновения к каким частям тела ок, а какие — не ок.

Я сделала вид, что ничего не произошло. Мне представлялся прекрасный отдых с лошадьми, горами, подъемником и красивыми озерами. В итоге мы один раз поднялись на подъемнике, сходили на одно озеро — и всё. Остальное время папа бухал со своим другом в квартире.

В один из вечеров, когда мы сидели за столом все вместе, он сказал этому другу, что я лежала на его члене.

Во-первых, сейчас у меня большой вопрос к папиному другу: почему он пропустил это мимо ушей? Во-вторых, я решила в тот момент, что я супергрязная и что я нагрешила. Всю ночь молилась Богу, чтобы он меня простил за такую оплошность. Но в целом отдых на Алтае меня устраивал, потому что там был дом, был кот и еще были лошади, к которым я постоянно бегала.

Когда мы приехали обратно, мне было очень стыдно, потому что отец напился и уснул в автобусе. Все уже вышли, а он лежал, я еле его вытащила. Но когда мама спросила, как все прошло, я сказала, что хорошо. Потому что мы же ей ничего не говорим. А тот первый момент в автобусе… ну было и было, я вроде замолила, и все прошло.

«А как мама?»

Когда мне было одиннадцать, мама простыла, но простуда никак не проходила. Она начала ходить по врачам, это все росло-росло-росло с лета, и только в декабре ее отправили на КТ и поставили ей онкологический диагноз. Когда мне сказали, что у мамы рак, я знала только, что это какая-то болезнь, от которой умирают старые люди. Мама легла в больницу, мы с братом начали жить с бабушкой и дедушкой. Они нам толком ничего не объясняли, потому что им тоже было жутко страшно.

А моя классная руководительница рассказала всем в классе, что у меня болеет мама. И одноклассники — нам было по одиннадцать-двенадцать лет — решили, что это очень страшно, и прекратили со мной общаться. В какой-то момент я пришла в школу, и вместо того, чтобы, как обычно, посмеяться с подружками, услышала: «А как мама?».

Возможно, с одноклассниками все бы наладилось, если бы я вела себя так, как раньше. Они бы поняли, что это не так страшно, что так бывает. Но учителя очень сильно начали меня жалеть, притом что на самом деле им было абсолютно похер на меня. Стали «рисовать» мне оценки. И вот это выделение меня из всех, какие-то привилегии, которые явно были мне не нужны, очень сильно отдалили меня от всех одноклассников и одноклассниц. Я оказалась в изоляции.

Отец тем временем начал ходить к маме в больницу, клясться ей в вечной любви. Приходил к ней трезвый, красивый, с цветочками. Говорил: «Ну как же так — при живом отце дети живут с бабушкой и дедушкой?» И мама подумала, что вроде он норм, даже не пьет. Надо ему с нами жить, и все будет хорошо.

Второй раз

В первый месяц, когда мы начали с отцом жить, он честно не пил, держался. При этом он был резкий, строгий, его все бесило. Но я думала, что это по-прежнему папа, у меня с ним все хорошо, хоть он какой-то не очень адекватный.

Когда он выпил впервые за этот месяц, то пришел ко мне в комнату и мигом развеял все надежды относительно маминого состояния и диагноза, которые у меня успели появиться. Он сказал, что у нее лимфома, четвертая стадия, что у нее меньше двадцати процентов шансов выжить — значит, она умрет. Доктора делают всё, что в их силах, чтобы сейчас ей стало легче, но скорее всего ее не станет. «А кто в этом виноват?» — спросил он. И сам ответил, что виновата в этом я. Если бы я заботилась о ней достаточно сильно, сказал папа, то все было бы хорошо. Нужно было маму беречь, а я не помогала ей по дому, она гуляла с собакой, которую взяли для меня, а вот сейчас она заболела и умрет, и уже ничего нельзя с этим сделать. Потом он сказал: «Вижу, ты расстроена этой новостью?» Я ответила: «Нет», — а сама сидела с комом в горле. Он сказал: «Странно, я был бы расстроен». И ушел.

В тот раз я заплакала. Следующие два года больше не плакала ни разу. У меня все чувства раз — и выключились.

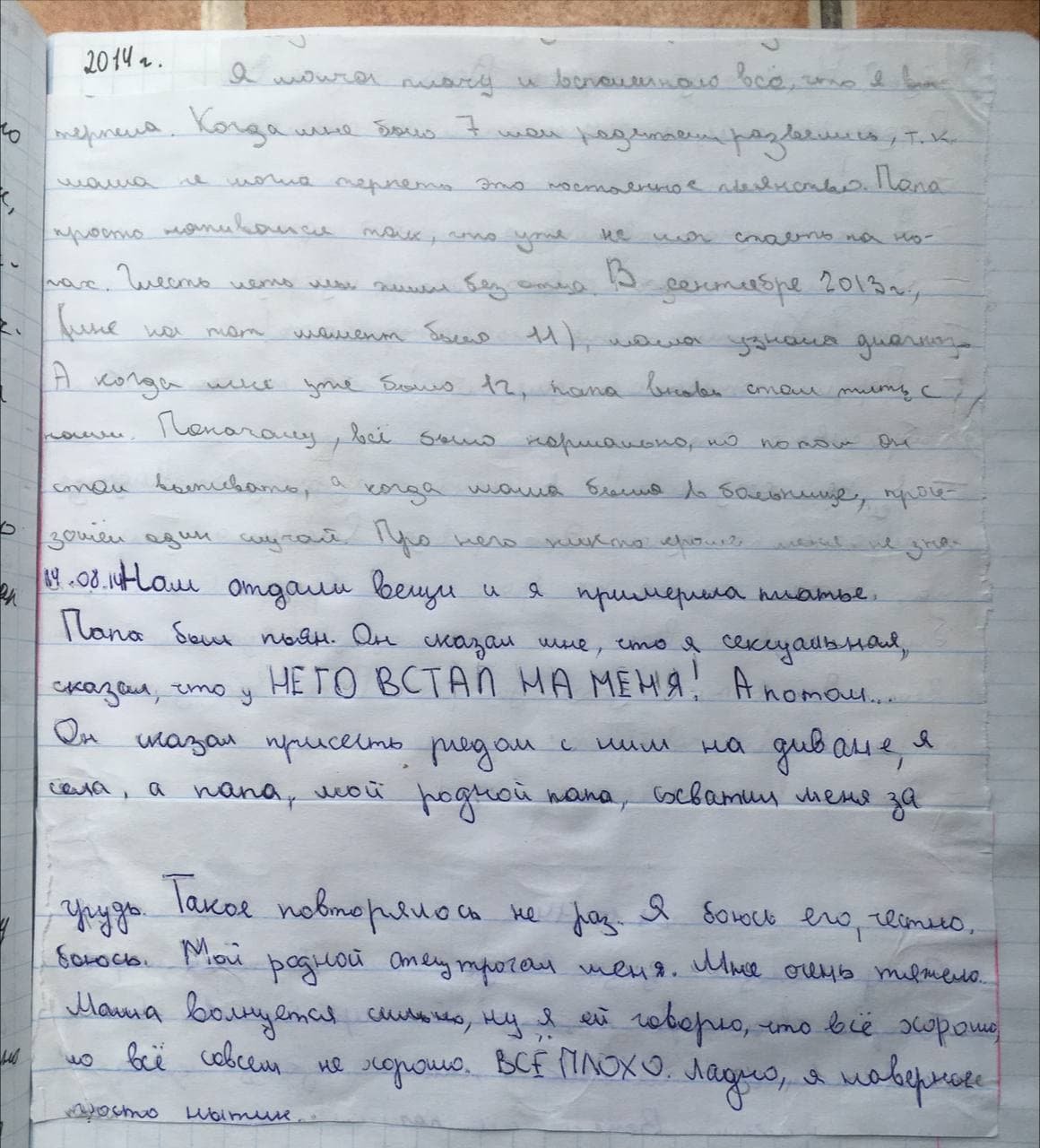

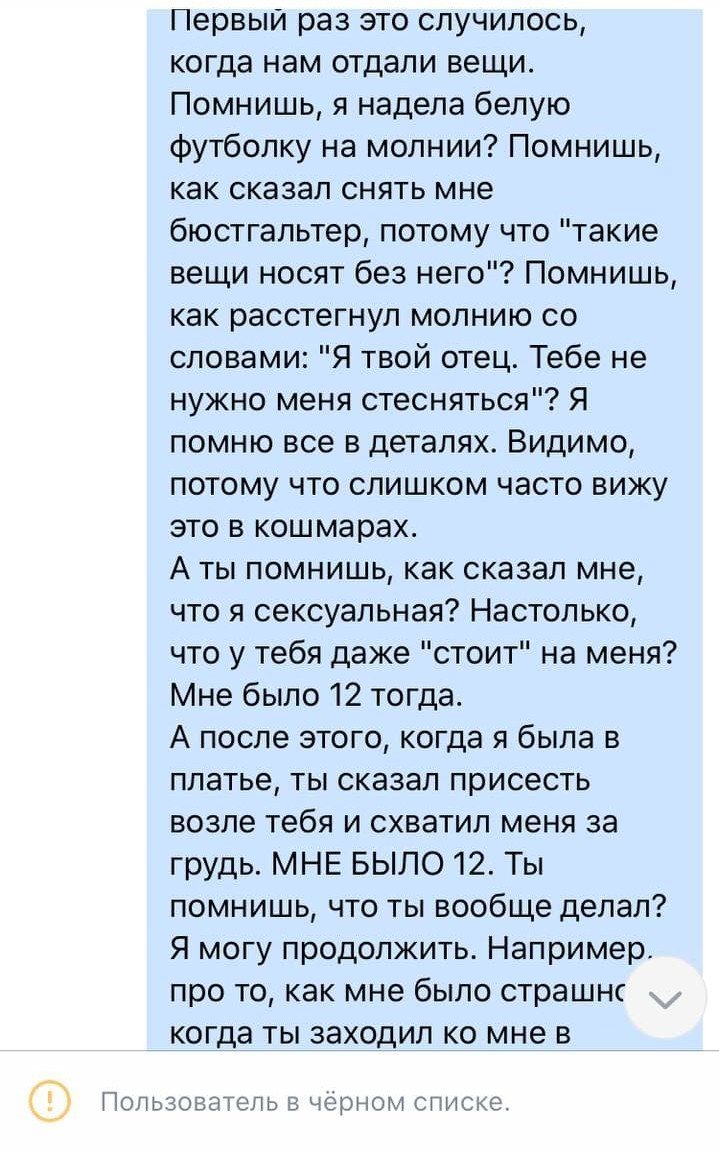

Все началось, когда для меня передали какие-то вещи. Папа сказал мне их примерить, как будто это показ мод. Я надела платье, оно было мне явно велико, но меня это не смущало. Мне двенадцать лет, у меня очень красивое платье, все хорошо. Он сказал присесть к нему на диван, я села, и он схватил меня двумя руками и прошептал мне в ухо, что я очень красивая, очень сексуальная — и что у него на меня стоит.

И начал меня лапать. Сначала за грудь, потом по животу, при этом сильно меня удерживал. Я сначала была в ступоре, а потом резко дернулась и ударила его локтем в место перелома. У него была сломана рука, потому что он как-то набухался и упал на улице, был перелом с осложнениями, и я прямо в это место зарядила ему локтем.

Он меня толкнул, я упала на пол и, когда встала, мне стало очень стыдно, что я сделала больно отцу. Боль у него тут же сменилась на гнев. Он велел мне переодеваться дальше. Я машинально пошла, надела белую блузку на молнии с воротником и вернулась к нему. Он сказал, что такие вещи нужно носить без лифчика, потому что так теперь модно. Ок, я сняла лифчик. Тогда он расстегнул мне блузку до живота, расправил края, сказал, что он мой отец и что мне не нужно его стесняться.

И начал снова трогать меня, проводить линию от груди до живота, как будто разделывал кусок мяса, как будто это не его дочь стояла перед ним.

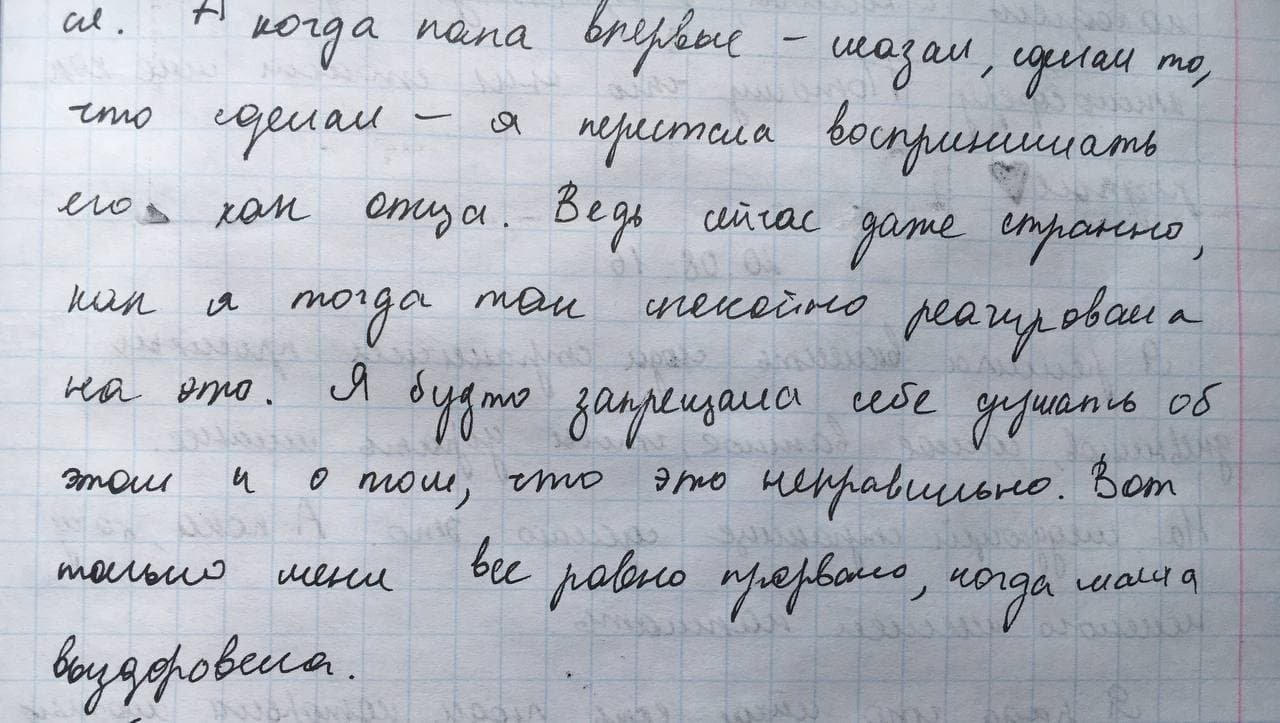

В тот момент я просто отключилась. Я не помню, как пришла в комнату, что было дальше. В целом все мои воспоминания о тех годах — как бы вспышками. Трудно сказать, как часто это происходило: мозг блокирует. Я думала, вспомню когда-нибудь, но прошло уже пять лет, а я не вспоминаю, хотя у меня почти не осталось симптомов ПТСР.

Разговоры с собаками

Со временем это стало учащаться. Он напивался, приходил ко мне в комнату, закрывал за собой дверь — и что-то происходило. Я отключалась. Очень хорошо помню узор обоев на стене — я отводила взгляд, смотрела на стену и ничего не чувствовала. Меня там не было. Я не помню, что было в моем теле в те моменты.

Все эти чувства начали проявляться позднее, во флешбэках. Я внезапно начала чувствовать все, что происходило тогда, это было максимально неприятно, как будто меня насилуют еще раз. Сначала это были грудь, живот, ноги, потом он начал трогать гениталии, его ничего не смущало. Пенетрации не было, но он насиловал меня пальцами. Первый раз, когда это произошло, я даже внезапно вышла из отключки — было адски больно и очень страшно. То есть произошло что-то новое, я перестала быть куклой и даже отодвинулась, но он начал делать это все грубее. Потому что внезапно я оказалась живой.

Он по-прежнему сильно пил, мог выйти погулять с собакой, а потом мне звонила знакомая собачница, говорила: «Тут Джек ваш бегает». А собака — это вообще моя душа, моя любовь. Я шла искать сначала собаку, потом отца, тащила его домой. Иногда приезжала мама из больницы — ее отпускали примерно на неделю. Она спрашивала, как дела. Я говорила, что все хорошо.

И когда я сейчас перечитываю свои дневники того времени, то понимаю, что у меня выстроилась такая модель: мама слабая, потому что болеет, папа слабый, потому что пьет. Но в семье должен оставаться кто-то сильный, и этим сильным была я. Я никому ничего не говорила.

У меня очень резко упала успеваемость, я вообще перестала учиться, на уроках меня как будто не было, я перестала общаться с людьми.

Находилась в каком-то вакууме. И все вокруг, включая бабушку с дедушкой, твердили мне о том, что маму нужно беречь. Вот я и берегла. Зачем ей знать, что со мной происходит?

У меня в голове не было мысли о том, что происходит что-то ненормальное. Мама болеет раком — это грустно и тяжело. Папа пьет — это тоже грустно и тяжело. Но что меня дома кто-то домогается, насилует — такого у меня в голове не было. Не было для этого слов, я не понимала, что происходит. Я могла притащить его пьяного домой и тут же ответить кому-нибудь в чате, что у меня все хорошо.

В школе все случившиеся со мной изменения списывали на болезнь мамы, никто не спрашивал, что еще происходит у меня дома. Да и не знаю, стала ли бы я что-то рассказывать. Я не понимала, что происходит что-то плохое.

Тогда же я начала ездить в приют для бездомных животных и занималась там с псами, которые боялись жить, боялись всего на свете. Я садилась к ним в вольер и начинала с ними разговаривать. Это было очень терапевтично, тогда ничего больше не могло бы мне дать такой эффект. Вот ты сидишь, у тебя над ухом рычит собака. Ты сидишь к ней спиной, чтобы она не боялась, и говоришь: «Я понимаю, что тебе страшно, мне тоже очень страшно. Знаешь, иногда случаются такие события в жизни…» И вот ты с ней говоришь, и говоришь, и говоришь. И собака меняется, становится адекватной. И как-то я выговаривалась таким образом. Видела, что кто-то чувствует то же, что и я, что я в этом не одна.

Первые полгода я ездила в приют молча, не общалась с людьми, максимально игнорировала всех волонтеров, которых видела, говорила «привет» и уходила сразу же к собачкам.

В приюте я боялась переодеваться. Сменить куртку было страшно: придется же раздеваться при людях, а это в моей жизни оказалось небезопасно. И я ехала, как чушка, домой, в порванной куртке, в следах от лап, но очень довольная. Приют был одной из главных вещей, которые помогли мне тогда не сойти с ума.

Однажды у папы началось носовое кровотечение, оно не останавливалось сутки, и его забрали в больницу. Прижгли ему капилляр, а он впал в кому. У него было две клинические смерти за два дня. Сказали, что это алкогольная кома, типа допился до такой степени. Если у тебя две клинические смерти за два дня, ты вообще-то не должен выжить, но он упорный и выжил. Я тогда не понимала, что я чувствую: у меня батя в больнице, а мне вообще все равно. И пока папа лежал в больнице в коме, маму выписали с частичной ремиссией. У нее все хорошо, она жива.

Мама вернулась домой. Мы ее максимально с братом берегли, заботились, чтобы она снова не заболела. Потом вернулся домой папа.

И началась жизнь нормальной семьи, за исключением того, что он по-прежнему приходил ко мне в комнату каждую ночь, закрывал дверь и… Я понимаю, что если бы я хоть раз закричала, то это бы все закончилось тогда.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Но как я могла, если там мама? Я, наоборот, пыталась быть тише, пыталась никак не выдавать то, что происходит, потому что понимала, что если она об этом узнает, то не переживет. Это будет для нее таким шоком, таким потрясением, что нужно молчать.

На самом деле все, что со мной тогда происходило, можно объяснить структурной диссоциацией личности, она возникает во время травмы. Но тогда я этого не знала, а узнала только лет в пятнадцать или шестнадцать, когда начала читать умные книжки про травму и про то, как с ней справиться.

К счастью, папа продержался без алкоголя всего месяц, потом снова начал пить. И мама ему сказала: «Поезжай обратно к своей маме, хватит с нас». Он уехал. Периодически приходил к нам, оставался с ночевкой, но в эти моменты я старалась из дома уйти.

Получается, в сумме это длилось около четырех лет. Полтора года беспрерывно, а остальное время эпизодически.

ПТСР

Прошло месяца два после того, как он уехал к бабушке, — и меня накрыло. Сначала у меня появились чувства. Но все, что я чувствовала, — это грязь, я как будто была вся в грязи и не могла от нее отмыться. Причем я ощущала себя грязной не только снаружи, но и внутри. Внезапно осознала все, что происходило, но у меня не было для этого слов. Я не знала, как это называется. Из слов было только «лапал» — и все. А в голове внезапно сопоставились два образа: все, что он делал со мной, и «хороший отец». Я же не могу сказать про своего хорошего, любящего папу, что он меня лапал, это будет нечестно и неправильно, и вообще у нас хорошая семья, у нас все в порядке.

Я пошла гуглить. Набрала «мой отец меня лапает» — выпала порнуха. И я подумала, что это точно не то, это не про меня, это совсем не то, что нужно.

На тот момент в приюте у меня уже было целых четыре подружки. Одной из них я рассказала, что у меня мама болела раком. А она рассказала, что ее отец распускал руки, имея в виду, что он ее бил. Я подумала: вот оно! «Распускал руки» — это идеальное словосочетание для того, чтобы все объяснить. Это же были руки, и он их распускал — все сходится. Отцы, которые бьют своих детей, — достаточно распространенное явление. Гораздо более распространенное, чем отцы, которые своих детей насилуют, лапают, домогаются.

Это было приемлемо, и я как будто не очерняла его этим.

Вместе с тем, я была уверена, что я все это заслужила. Что я ужасный человек, из-за меня же чуть мама не умерла. И, конечно, я заслуживаю самого худшего.

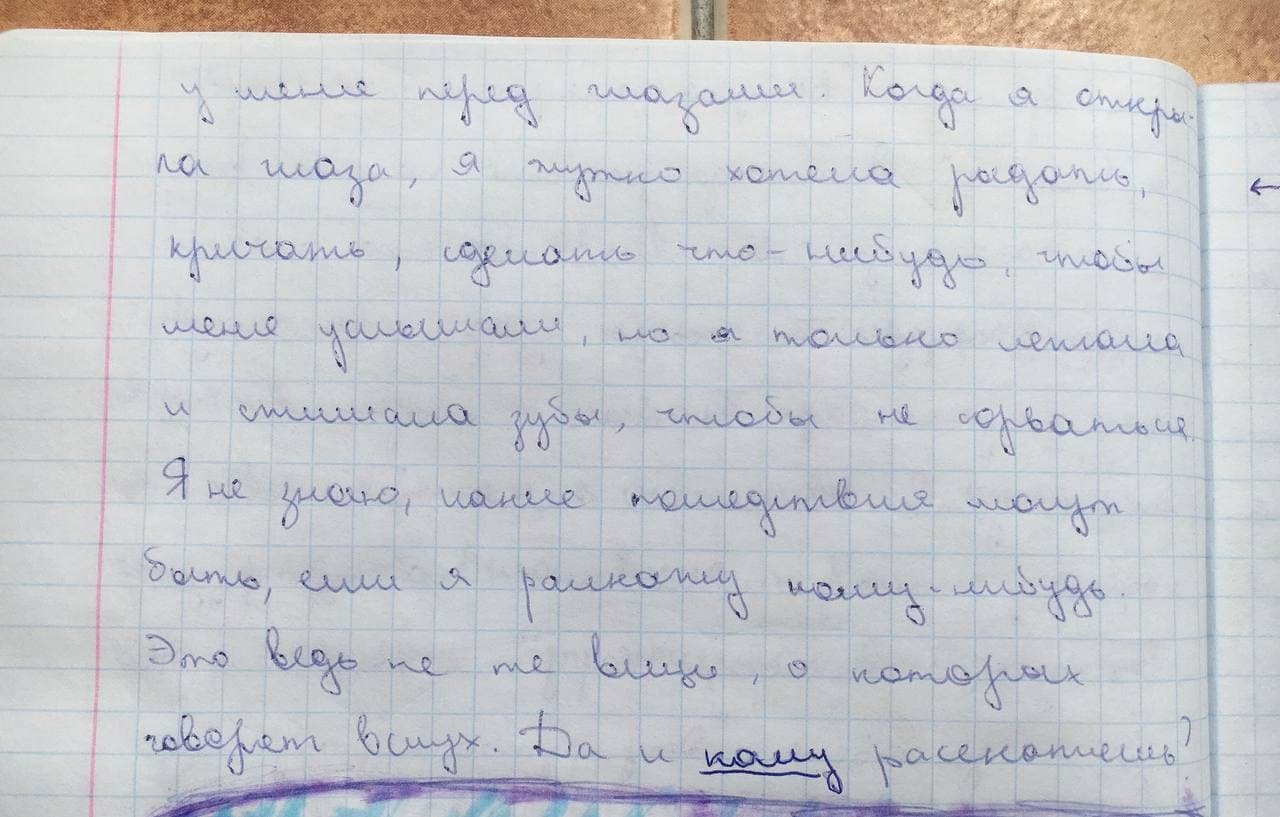

Я начала <причинять себе боль>. Ранила себя в незаметных местах, чтобы никто не увидел. Наверное, года два резалась так, что никто ничего не знал. Наказывала себя просто за то, что существую.

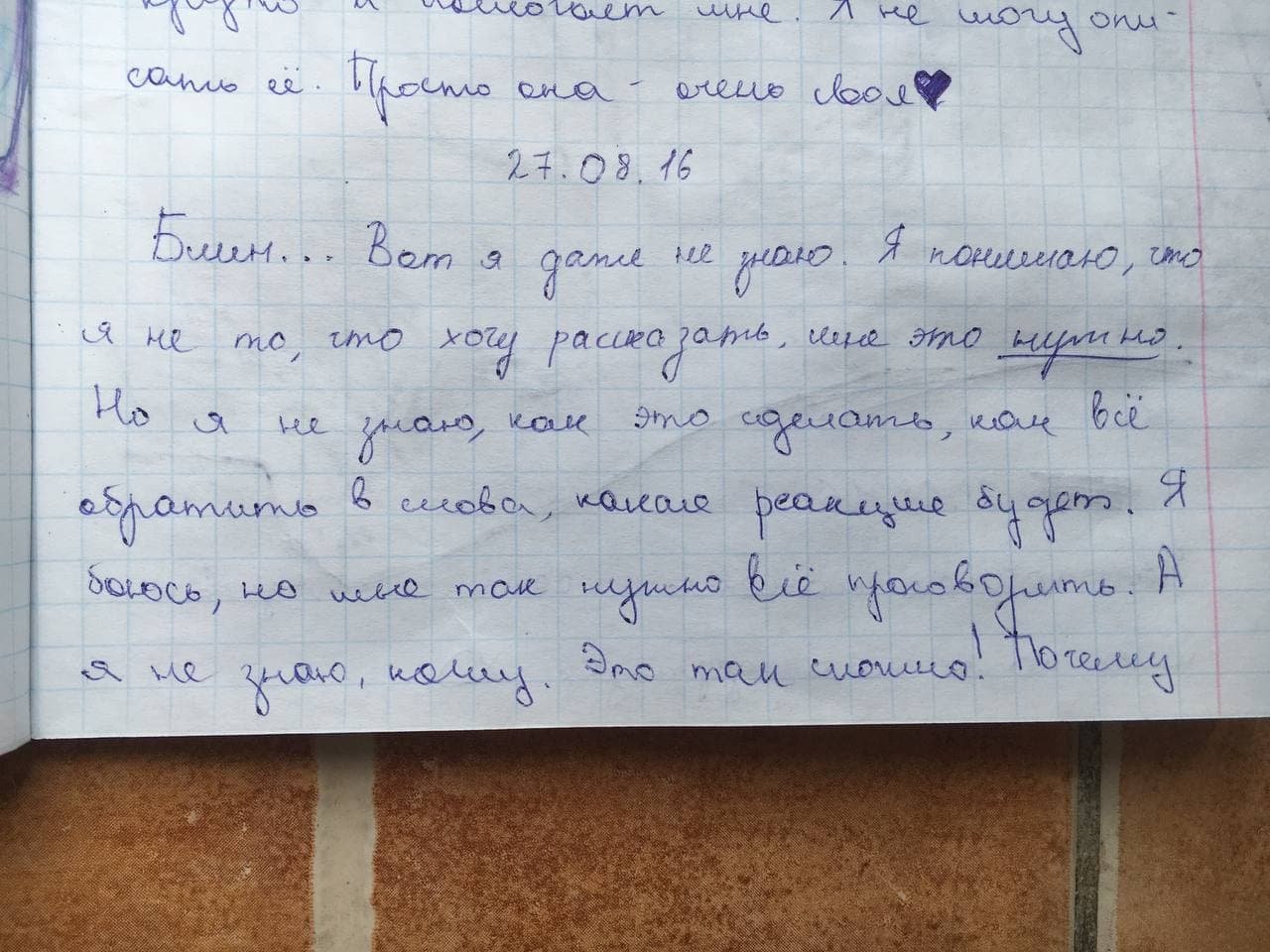

Я очень хотела кому-нибудь рассказать о том, что со мной происходило, и начала проговаривать эту историю в своей голове. Я составила фразы, заучила их, чтобы все рассказать. Каждую ночь я засыпала с мыслью о том, как буду это делать, а потом просыпалась и не понимала, кому я могу рассказать.

Состояние продолжало ухудшаться, началось жесткое ПТСР, кошмары, они мне снились каждую ночь, я не могла спать, просыпалась с криками. У меня были сонные параличи, жуткая тревожность, начались панические атаки. Я не могла спокойно учиться, потому что меня разрывало этой паникой.

И потом у меня впервые случился флешбэк. Флешбэк — это когда ты вдруг чувствуешь все происходившее в травме, как будто это происходит прямо сейчас. Ты можешь начать слышать звуки, которые тогда были, можешь видеть, как это с тобой происходит, или только видеть этого человека, чувствовать запах. Ты как будто снова там.

Однажды я ложилась спать и внезапно почувствовала, как в меня что-то входит, а потом увидела его перед кроватью. Я подумала, что сошла с ума, что у меня галлюцинации и мне пора ложиться в больничку, и я там всю жизнь буду жить в комнате с мягкими стенами. Вот тогда я поняла, что мне нужна помощь.

Я написала своей подруге, той самой, в которой была больше всех уверена. «Когда я говорила, что папа распускал руки, я имела в виду не драки», — написала я. И она очень хорошо отреагировала. Она ответила, что это действительно очень тяжело и очень страшно. Что он должен смотреть на себя в зеркало и блевать от себя. Написала, что никак не поменяла ко мне отношение, что я для нее — по-прежнему чудесная малышка. Она молодец, в основном благодаря ей я и продолжаю до сих пор делиться своей историей.

Она сказала, что будет рядом столько, сколько нужно, и готова помогать. Это было для меня очень важно. На какое-то время мне стало легче, потому что я проговорила это, и это внезапно начало существовать.

Но потом долгое время мне было просто перманентно плохо. Я каждый день думала о том, как хочу умереть. На смену флешбэкам пришли панические атаки, и вместо пяти минут они длились часами. Симптомов ПТСР довольно много, у разных людей разные комбинации. Мне резко не хватало дыхания. Я не могла вдохнуть полной грудью, у меня начинало дико биться сердце, начинался тремор.

У тех, кто живет с ПТСР, встречается физиологическая реактивность, когда ты постоянно готова на все реагировать, то есть ходишь напряженная, на любой шорох оборачиваешься и готова защищаться от него. Это все создает огромный клубок жуткой напряженности, когда ты трясешься и вообще очень плохо можешь контролировать, что с тобой происходит. Иногда у меня бесконтрольно начинали литься слезы. Это происходило во время учебы: я просто сижу, и меня начинает трясти, бьется сердце, я ничего не могу делать — это очень мешало жить.

Восстановление

Мне не очень повезло с психологами. Я буквально сходила с ума, перестала быть собой. Это, наверное, самое сложное в восстановлении после травмы: когда ты отчаянно пытаешься вернуть прошлую себя, и у тебя не получается. Тебя больше нет, ты где-то там, ты умерла. Теперь есть другая ты, созданная его пóтом, его руками, его дыханием и запахом алкоголя. А той, прежней тебя, больше нет, и непонятно, как вернуть. Отчаянные попытки себя вернуть были неудачными, и эти неудачи очень сильно подкашивали. Казалось, что никогда не станет лучше. Но повезло с моей копинг-стратегией: если со мной происходит что-то, чего я не понимаю, я стараюсь в этом разобраться. Разбираюсь до тех пор, пока не пойму, потому что мне очень не нравится отсутствие контроля. И я начала искать про это все, что могла найти.

Я нашла книжку «Мальчик, которого растили, как собаку» Брюса Перри. Это книга с рассказами детского психиатра о самых сложных случаях из его практики, на примере которых он разбирает, как работает мозг в стрессе, травме. Там была восьмая глава, которая называлась «Ворон» — про девочку, которую насиловал отчим. Это был первый раз, когда я увидела то, что со мной происходит, на бумаге. Где текстом прописывалось все, что чувствовала я.

Я там выцепила слово «диссоциация» и запомнила его. Девочка к тому же резалась так же, как и я. Но ее история заканчивается хорошо. И я поняла, что и у меня тоже все будет хорошо. Начала скупать абсолютно всю литературу, все книжки про травму, которые находила. Так я поняла, что со мной происходит и что делать с ПТСР.

Тогда же, лет в пятнадцать, я поняла, что мои симптомы не ограничиваются ПТСР — они полностью сходятся с симптомами пограничного расстройства личности. Оказалось, что с ПТСР было еще реально справляться, а с пограничным был лютый *** <кошмар>, потому что я тоже, получается, кому-то причиняла страдания, вела себя токсично, абьюзивно, давила своей любовью, манипулировала. Внезапно я поняла, что сама нарушаю границы людей. Потому что не знала другого отношения.

Еще в тот момент я осознала себя лесбиянкой. Была такая девочка из православной семьи — и вот. Для меня это было непросто, потому что я была вынуждена отказаться от Бога и каким-то образом переписать свою историю без него.

Я спрашивала священников про блуд и целомудрие и про то, что делать, если девушку изнасиловали. Мне отвечали: «Она должна покаяться.

Потому что есть девственность физическая, а есть духовная. Если покается, то все будет хорошо». Я не понимала, почему я должна каяться. Так Бог благополучно ушел из моей жизни.

Я ни разу не была в отношениях с парнями, потому что жутко их боялась. Но у меня появился опыт отношений с девчонками. Первые мои отношения закончились через две недели, потому что у меня впервые случился флешбэк при ком-то, и та девочка сказала, что я слишком сломана для отношений. В целом она была права.

Мне было постоянно плохо, я думала, что все комплименты, которые мне говорят люди, — это не про меня, а про мое пограничное расстройство личности. Мне говорят, что я добрая, а я просто хочу быть удобной, чтобы от меня никто не отказался. Мне говорят, что я ответственная, а я просто постоянно чувствую себя виноватой.

В какой-то момент я резко ограничила общение со всеми, кто был для меня важен, осталась без людей рядом и начала фикситься. Чиниться, чиниться, чиниться, делать все, что я могла, чтобы починиться. Потому что я понимала, что так и буду постоянно терять людей из жизни, буду плавать в бешеном промискуитете, давать людям свое тело просто потому, что почему бы и нет, и мне будет от этого плохо.

И все начало постепенно налаживаться. Восстановление ощущалось как суперсила. Я, конечно, понимала, что к жизни, которая была до травмы, я никогда не вернусь. Это был мир, где меня еще не насиловал отец, и такого мира больше не будет. Но в какой-то момент я все-таки начала общаться с людьми, когда поняла, что все становится более-менее нормально. Я начала видеть в себе опору.

Жизнь после травмы

Сегодня симптомы ПТСР проявляются только осенью и ранней зимой, когда все началось: меня накрывает, и я снова возвращаюсь в «тогда», но с каждым годом мои чувства меняются. До этого я просто ненавидела папу, считала, что он мудак и что лучше бы он сдох — а в этом году, в декабре, я внезапно осознала, что внутри меня есть ребенок, который его любит. Так начался период горевания, и я очень рада, что вместо обычных флешбэков и кошмаров у меня была возможность прожить это горе. Горе утраты любящего отца.

Так вскрываются новые пласты травмы, и все становится потихонечку лучше. Я понимаю, что многие последствия навсегда останутся со мной, и это нормально. Это событие стало частью моей жизни, такой же, как появление собаки. Травма не определяет меня, и вместе с тем я ее не отрицаю. Но я также поняла, что,

если я не могу перестать говорить об этом, то нужно делать так, чтобы это было, во-первых, никому не в тягость, а во-вторых — полезно.

И я начала писать посты, сначала просто про ментальные расстройства, про ПТСР, про селф-харм. Потом в моем инстаграме начали появляться посты о том, что мой отец меня насиловал.

У меня не то чтобы крупный блог, это просто личная страничка, на которой я в какой-то момент начала писать про случившееся со мной. Поэтому и мне пишут немного. Пишут обычно в личку, что с ними было похожее и они чувствуют то же самое. Или спрашивают, что можно делать с разными чувствами, как с ними справляться. Очень забавно было, когда мне написал один мужчина, что у него прекрасная семья, трое деток, красавица-жена, и вот он почитал мои посты и хочет мне сказать, что не все мужчины такие. Я ему корректно ответила, что ему не сюда. А потом оказалось, что этот прекрасный муж и отец подкатывал к девочке с моей работы, и делал это довольно агрессивно.

У людей все это не стыкуется. Насилуют же либо педофилы, либо маньяки — а тут отец. А раз насиловал отец, то, наверное, он был уродом и мудаком? Нет, он был очень хорошим отцом. Этого люди не понимают и начинают задавать мне вопросы, почему он так делал. А я не знаю.

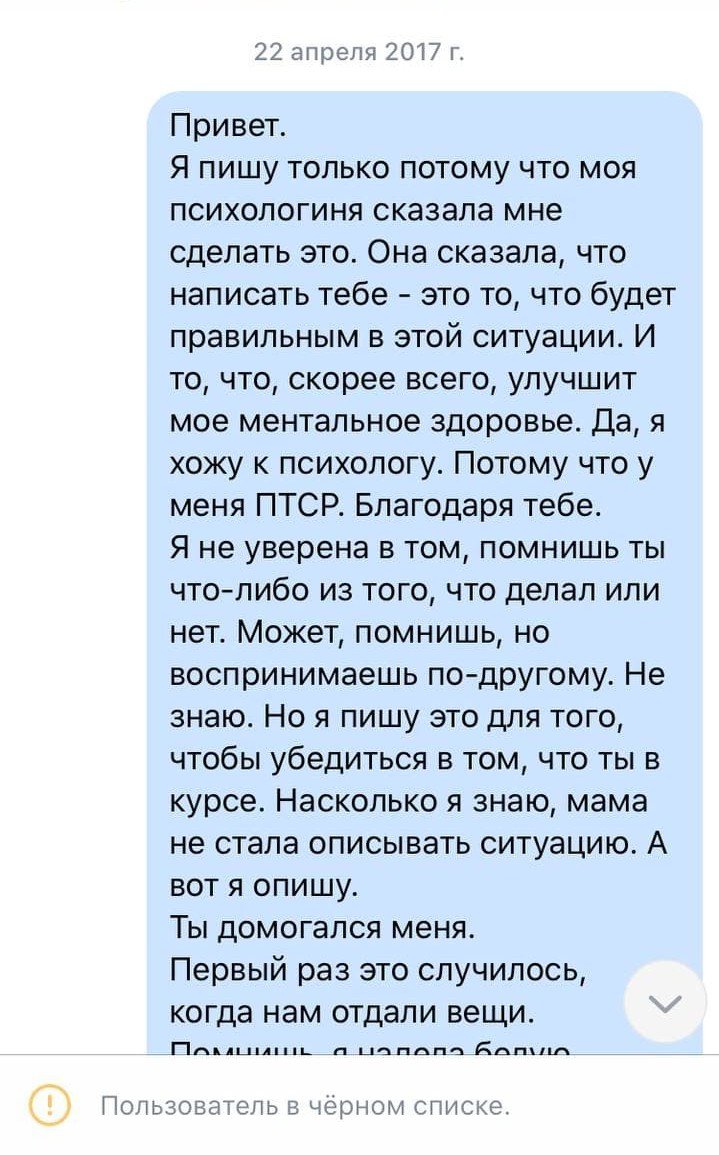

Я с ним связывалась после всего произошедшего один раз, по совету психологини. Я написала огромное сообщение: «Наверное, ты этого не помнишь, но ты меня насиловал. Теперь у меня шрамы, ПТСР, кошмары, я не могу жить нормальной жизнью и никогда не буду. Я очень злюсь, что ты живешь, а я не могу жить. Я тебя ненавижу». И отправила ему.

Он мне ничего не ответил. Но вскоре его мама, моя бабушка, с которой я была в очень хороших отношениях в детстве, позвонила мне и сказала: «Как это так, ты сыночку моего любимого хочешь посадить в тюрьму?». Оказалось, что я алчная мразь и лицемерная сука. Это еще никаких постов не было.

Какого-то объяснения, раскаяния от этого человека я не жду, потому что он очень жалкий и трусливый. Твоя дочь пишет «ты меня домогался», а ты идешь к своей маме жаловаться.

Около года назад я думала о том, чтобы подать заявление в полицию. Но потом спросила себя: для чего я это делаю, готова ли я к тому, что моя жизнь полетит в тартарары на ближайшие годы из-за следствия и разбирательств? И решила, что мотивация в духе «хочу, чтобы он понял, что сделал», — сомнительная, потому что я вряд ли смогу этой цели достичь, даже если он просидит лет десять в тюрьме.

Я не помню момента, когда рассказала маме о том, что делал отец. Просто в какой-то момент оказалось, что она знает. Помню один разговор. Она говорила, что это делал не мой отец, а тот монстр, которым он стал из-за алкоголя. Типа это был не мой папа, а вообще другой человек. Мама была максимально против любого рода заявлений, не хотела, чтобы я что-то говорила, высовывалась с этой темой. Были скандалы, что не нужно их позорить. Просто ей было очень страшно. Сейчас мы об этом с ней не говорим. Вообще, мама у меня очень крутая, хорошая.

Никто не отвернулся от меня после публикаций в блоге. Это ведь не преступление — предавать случившееся огласке, я ничего плохого не делаю. Да, говорили, что это тяжело читать, что мне нужно перестать это писать, потому что незачем в этом ковыряться, но общаться не переставали. Но были люди, которые отошли от меня по другой причине — когда прочли, что я лесбиянка.

Сейчас я занимаюсь помощью людям, пострадавшим от сексуальной эксплуатации, и таких людей много. Первый раз девушка поделилась со мной своим схожим опытом, когда мне было пятнадцать, это было в колледже. Она была из другой группы. Написала, что почитала мои посты (а я тогда не писала про себя, я постила переводы статей про насилие), и рассказала мне свою очень жесткую историю.

В этом вопросе бывает важно просто найти кого-то, у кого есть подобный опыт. В большинстве случаев ко мне идут не за советом и не за тем, чтобы я что-то сделала или починила, а чтобы просто убедиться, что они не одни.

Тотальное ощущение одиночества как начинается в травме, так и остается с тобой на всю жизнь. В этом сложно найти «своих», кто переживал бы подобное и реагировал бы так же, как и ты. Поэтому когда человек находит кого-то, кто чувствует то же, что и он, то возникает желание законнектиться, просто поделиться. Чаще всего мне просто рассказывают историю, пишут: «Я никогда никому об этом не говорила, но очень хочу рассказать». Я выражаю сочувствие, часто этого уже более чем достаточно. Когда ты молчишь, это угнетает. Пострадавшие часто сталкиваются с тем, что рассказать нужно, но рассказать некому, а я отлично подхожу для этой роли.

Иногда обращаются за советами по восстановлению, спрашивают, что делать с посттравматикой, я выкладываю все, что знаю, рассказываю, что делала я, мы обсуждаем, как это можно вписать в нынешнюю реальность человека. Часто пишут пострадавшие, которые не понимают, что с ними происходит, что это за симптомы, что это за дичь и ад, которые устраивает тебе твоя голова. Очень сильно помогает знание того, что с тобой происходит, — и понимание, что это нормально.

Общество знает, что где-то насилуют детей, наверное, в Африке, наверное, педофилы — а внезапно это оказываюсь я. Но сейчас я не плачу сутками напролет, лежа в кровати, живу свою жизнь, и представление о том, как выглядит человек, которого насиловали в детстве, со мной не стыкуется. Самое сложное в этом, что я как бы становлюсь иллюстрацией, потому что не боюсь говорить. За этой историей часто не видят меня, она затмевает меня всю. И в какой-то момент я поняла: раз уж мне никак не избавиться от того, чтобы быть иллюстрацией, я выбираю ею быть. Потому что это правда очень табуированная тема, а раз я могу об этом говорить — почему бы мне не говорить.

Вероника Антимоник

координаторка программ и соосновательница Фонда «Безопасный дом»

— Случаи сексуального насилия в семье редко попадают в поле зрения некоммерческих организаций, потому что ими занимаются государственные структуры. Например, если о таком случае становится известно опеке, то ребенка могут изъять из семьи, он попадает в систему интернатных учреждений, и очень часто такие дети остаются вообще без помощи. Мы стараемся работать с детскими домами и интернатами и иногда выявляем там такие случаи, но мы не можем оказывать таким детям помощь в связи с законодательными ограничениями, а в системе с этой травмой, как правило, не работают.

Сами дети редко просят о помощи. Бывает, что в некоммерческие организации обращаются подростки, но с ними может работать не каждая НКО. К счастью, такие организации все же есть, например, «Тебе поверят», действуют и телефоны доверия, то есть какую-то помощь получить можно, но если ребенок все еще находится в этой ситуации, необходимо привлекать опеку, потому что некоторые решения для ребенка могут быть просто небезопасны. Короче говоря, отработанной системы реагирования и выявления случаев сексуального насилия в семье не существует. Нет системы оказания помощи такому ребенку, реабилитации, чтобы случившееся не оказывало разрушительного влияния на всю его дальнейшую жизнь.

Огромное количество таких травм и ситуаций насилия остается в детстве, никак не замеченными взрослыми, и люди, пережившие их, обращаются за помощью уже во взрослом возрасте.

Большинство совершающих сексуальное насилие над детьми — близкие родственники: отцы, дяди, братья либо люди, близкие семье, у которых есть доступ к ребенку и возможность построить с ним доверительные отношения. И уже на этой базе выстраивается система насильственных отношений, которые могут быть очень длительными. Детей запугивают, шантажируют, пытаются их подкупать. Главная проблема в том, что любое сексуальное насилие, которое происходит в детстве, очень разрушительно для психики, потому что личность еще развивается, ребенок не может отделить этот опыт от себя и, чтобы справиться, начинает думать, что он сам виноват. Чувство вины и стыда — это единственная возможность для ребенка справиться с ситуацией. Ребенок думает, что это с ним что-то не так, раз с ним так обращаются. Или что это вообще нормальное обращение, что это и есть любовь. Искажений может быть много — это просто такая защита.

Любое сексуальное насилие, независимо от того, от кого, сколько раз, в каком возрасте это случилось, плохо влияет на всю жизнь. Последствия могут проявляться по-разному у разных людей, но рано или поздно проявляются. Это может быть употребление наркотиков, алкоголя, другие формы саморазрушительного поведения, проблемы с самооценкой, сложности в общении с людьми, сложности в построении доверительных отношений, проблемы могут быть во всех сферах. Люди уже во взрослом возрасте могут связать это с тем, что с ними произошло, обратиться за помощью и получить ее.

Для нас как для организации, которая занимается этой проблемой, особенно важно еще вот что: сексуальное насилие, пережитое в детстве, повышает уязвимость человека перед ситуацией коммерческой сексуальной эксплуатации. Эти люди имеют более высокие риски вовлечения в секс-индустрию именно потому, что меняется восприятие своего тела, сексуальности, и такие люди оказываются легкодоступны для преступников. Из тех наших подопечных, которые были вовлечены в эксплуатацию, в секс-индустрию, многие имели опыт сексуального насилия в детстве.

Маша — активистка объединения «Эвридика» (новосибирская феминистская инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации), наша коллега, она участвует в наших совместных проектах и оказывает помощь пострадавшим. Мы считаем Машу очень сильным и смелым человеком — в том числе потому, что она не боится публично делиться своей историей. Надеемся, что это поможет другим.

Текст: Рита Логинова Фото: Антон Уницын Редактор: Ольга Боброва Авторы и продюсеры проекта: Юлия Счасливцева и Павел Каныгин

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68