В октябре 1958 года на собраниях, где Пастернака, только что ставшего лауреатом Нобелевской премии, требовали выслать из страны, за него в открытую не заступился никто. Память о недавних массовых репрессиях была еще слишком свежа, поэтому

самые чистоплотные предпочли сказаться больными, уехать за город или запить, но на позорное судилище не явиться.

Или, если уж все-таки явились, демонстративно выйти из зала покурить, когда начальство после многочасовой «пятиминутки ненависти» призвало всех к единогласному голосованию.

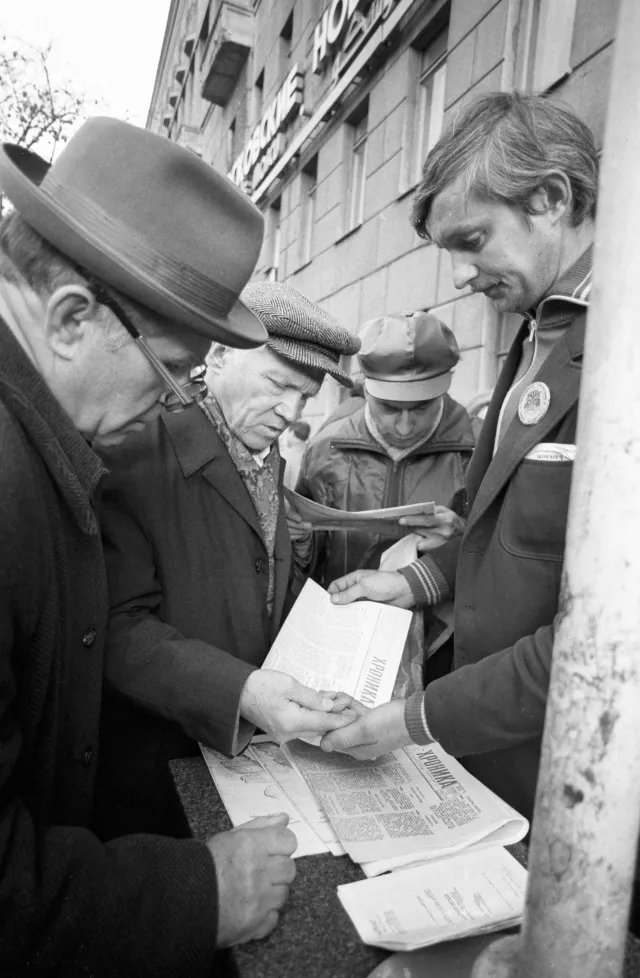

Привычка не только иметь, но и публично высказывать свое мнение о неправоте власти нарабатывалась постепенно.

И уже зимой — весной 1964 года, когда будущего нобелиата Иосифа Бродского судили за тунеядство, пошли первые письма протеста. Сначала только индивидуальные или подписанные двумя-тремя звучными фамилиями — от Корнея и Лидии Чуковских, от Паустовского, Шостаковича, Маршака, Евтушенко, иных многих. Но молодые питерские литераторы А. Битов, А. Кушнер, Д. Бобышев, Г. Горбовский, Е. Рейн, А. Городницкий, чьи имена тогда еще не были защищены славой, попытались заступиться за поэта уже коллективным «Письмом 49-ти». И, как вспоминает один из его инициаторов Я. Гордин, «собственно, этим письмом было начато движение «подписантов» — людей, подписывающих коллективные петиции в защиту жертв незаконных процессов».

За Бродского «хлопочут так, как не хлопотали ни за одного человека изо всех восемнадцати миллионов репрессированных!» — с восхищенным изумлением сказала А. Ахматова.

И власть, никак не ожидавшая такого неповиновения, судя по всему, поначалу растерялась.

Придя в себя двумя годами спустя, когда после показательно жестокого приговора по делу Андрея Синявского и Юлия Даниэля письма протеста хлынули уже потоком. И мало того что в большинстве случаев они были подписаны не единицами, а десятками неравнодушных, так и адресовались не только в ЦК, в редакции советских газет, но сразу же поступали в свободную циркуляцию по стране, звучали по вражеским голосам, тиражировались самиздатом.

Так оно теперь и пошло от раза к разу: и как реакция на попытки реставрировать сталинизм, и как ответ на травлю А. Солженицына, других первых диссидентов.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

И оказалось, что власть, исстари приученная удушать строптивцев втихую и поодиночке, больше всего боится именно вот этого: во-первых, солидарности, во-вторых, публичности.

Поступая так, как она привыкла: не предавая огласке, выбивать «подписантов» по одному. С каждым из них провели воспитательные беседы: с кем-то в Союзе писателей, а с кем-то уже и на Лубянке. И каждый, рассказывает Вениамин Каверин, «был наказан: одни получили выговор, другие — строгий выговор, третьим (в том числе и мне) было поставлено «на вид» и т. д. Помню, как смеялись мы тогда над выговорами К. Чуковскому, В. Шкловскому и И. Эренбургу». Однако же, продолжим цитату, «смех смехом, а многим из «подписантов» были возвращены из редакций их произведения, имена перестали упоминаться в печати, а у иных, в том числе и у меня, года на два замолчал (хотя и не был выключен) телефон».

Конечно, кого-то удавалось сломить сразу, либо склонив к покаянию, либо навсегда отбив охоту к гражданским жестам. И не будем никого винить в нестойкости. Геройство совсем не обязательно входит в натуру художника, да и вообще любого приличного человека, особенно если его ценой становится рассыпанный набор книги, запрещение спектакля, выставки, фильма, запрет на профессию или… Л. Чуковская вспоминает, как неукротимый А. Солженицын сказал редактору «Нового мира» А. Твардовскому: «У нас с вами огромная разница.

Я — вольный стрелок, отвечаю только перед своим творчеством. Вы же отвечаете за множество жизней, за множество рукописей. Вы должны идти на компромисс».

Тем не менее число открыто несогласных с властью росло, на пике, в 1968 году, достигнув уже тысяч. К писателям, а именно с них всё начиналось, прибавились ученые, технари, учителя, и власть рассвирепела. Черные списки тех, кому воспрещен доступ в публичное пространство, всё расширялись, и кого в них только теперь не было: от Б. Ахмадулиной и В. Аксенова до Ю. Левитанского, Д. Самойлова, Ю. Казакова, Н. Матвеевой… За нравоучительными беседами с ослушниками во многих случаях последовали обыски, от выговоров перешли к увольнениям и исключениям самых несговорчивых — из партии, из творческих союзов, что в ту пору означало выталкивание либо в нищету и подполье, либо в эмиграцию.

Впав в карательный экстаз, власть стала зачищать всё культурное поле, так что под нож попадали уже не только те, кто открыто демонстрировал свою нелояльность, но и вообще все вольнодумцы — уже вне зависимости от того, подписывали они что-нибудь крамольное или нет. Очередные номера «Нового мира» выходили оскопленными цензурой и с задержкой на долгие месяцы. Нетривиальная постановка чеховской «Чайки» стоила Анатолию Эфросу должности главного режиссера Ленкома, едва не уволили и Юрия Любимова из Театра на Таганке, фильм Александра Аскольдова «Комиссар» на четверть века лег, как тогда говорили, «на полку», не говоря уже о десятках, возможно, сотнях ярких проектов, которые были заморожены навсегда.

И какой же итог? Застой, вот именно что застой.

Однако же худа без добра не бывает. Солидарность приучила к взаимовыручке, к товариществу, и в том же «Новом мире» писателям, чьи имена нельзя было более упоминать, давали писать внутренние рецензии, то есть обеспечивали им хоть какой-то заработок. Юлий Даниэль, наконец-то выпущенный из лагеря, печатал собственные переводы под псевдонимом или под фамилиями своих друзей,

а тем, кто любил песни Юлия Кима, пришлось запомнить его новое имя Ю. Михайлов.

Это важно. Но еще важнее, что, вытесненная из публичного пространства, в параллель к официально признанной культуре возникла вторая, альтернативная культура: самиздат и магнитиздат, нелегальные выставки художников, тайные концерты и студийные спектакли, а с годами так и вообще народилось поколение дворников и сторожей, творивших будто не замечая навязываемых властью казенных правил.

«Мы — поименно! — вспомним всех, кто поднял руку» за исключение Пастернака, за удушение всего талантливого и живого, пел Александр Галич. И мы действительно помним эти опозорившие себя имена. Но нужнее, мне кажется, с благодарностью вспоминать тех, кто не убоялся и хотя бы раз в жизни почувствовал себя свободным в несвободной стране.

Сергей Чупринин