— Александр Ефимович, у меня такое ощущение, что страсть к разгадыванию биографических загадок владеет вами 24 часа в сутки. Что удалось раскопать за последние 5-6 лет?

— К сожалению, пандемия поломала все наши планы с помпой провести международную хлебниковскую конференцию, но попытаемся сделать это в формате онлайн. Правда, этот хлебниковский год мы неожиданным образом начали в Париже при содействии Фонда AVC Charity — в феврале на Днях русской книги за круглым столом «Хлебников — Леонардо да Винчи русского авангарда». В нем приняли участие зарубежные ученые и переводчик Иван Миньо, недавно выпустивший большой том Хлебникова на французском языке. Я там выступил с двумя сообщениями: о поиске и атрибуциистатьи Хлебникова о «Мадонне Бенуа» Леонардо «Астраханская Джиоконда», напечатанной под псевдонимом «Веха» (1918); и о поиске «французских» родственников поэта, который я веду вместе с переводчицей Риммой Жонас более двух лет.

В 1914 году на вопрос анкеты «Были ли в роду выдающиеся люди?» поэт назвал своего дядю — Петра Алексеевича Хлебникова, сводного брата отца (1829-после 1914). Четыре года назад я стал искать сведения о дяде поэта.

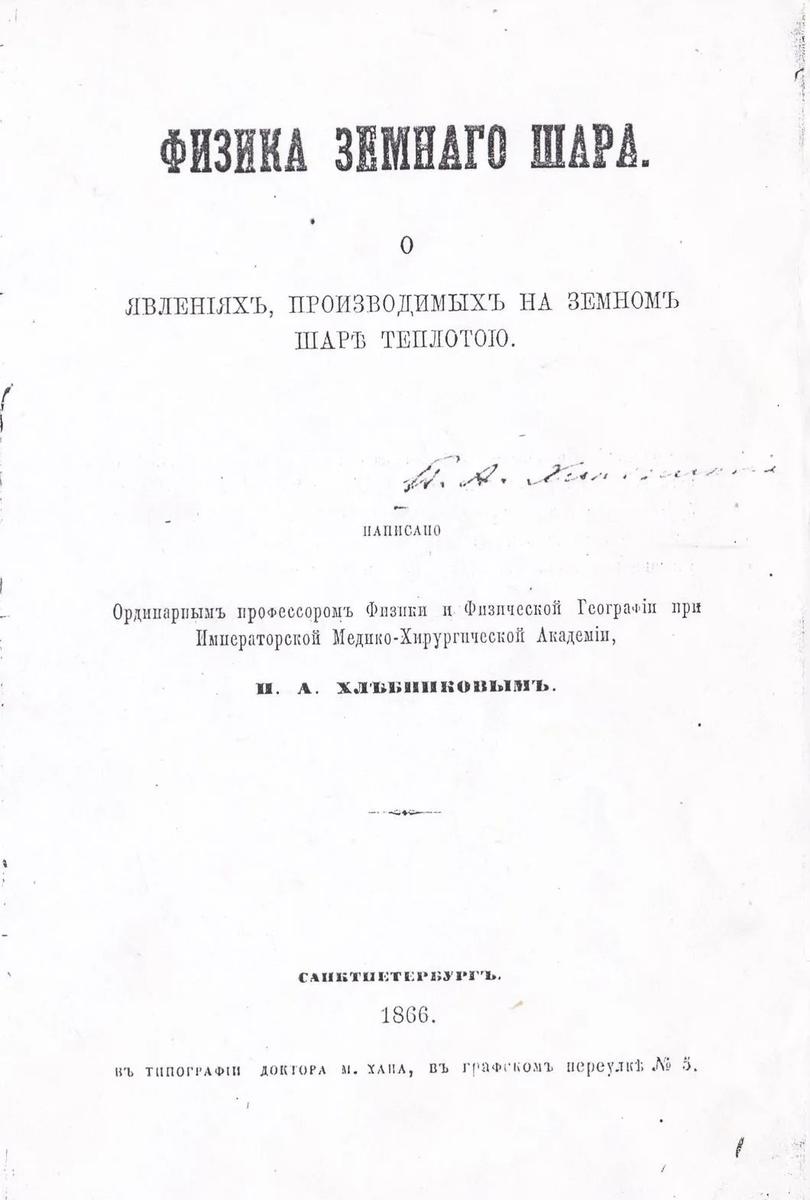

Мне было известно, что у него был большой семейный архив, а его дочь и внуки вели дневники. До недавнего времени мы не знали даже дат его жизни, и где он похоронен. Не знали также, почему поэт считал его «выдающимся». В одном из книг об академии я нашел краткую автобиографическую справку с неверной датой смерти ученого. Сообщалось, что он стал ординарным профессором кафедры физики, метеорологии, климатологии и физической географии в Военно-медицинской академии.Руководил кафедрой с 1864-го по 1873 год. Работал на стыке двух наук — физики и медицины. В 1854-1855-м годах участвовал в обороне Севастополя, был помощником хирурга Н.И. Пирогова. Он первым в России применил фотографию в медицине. С 1858 по 1872 гг. неоднократно ездил за границу, слушал лекции известных ученых, переводил и издавал их труды, в частности, книгу Дюгамеля «О методах умозрительных наук». Он причислял самого себя к французской школе физиков. В 1866 г. П.А. Хлебников издал капитальный труд «Физика земного шара». Книга сохранилась в семейной библиотеке Хлебниковых и сейчас находится в музее поэта в Астрахани. На ней дарственная надпись: «Многоуважемому родителю от любящего и покорного сына П. Хлебникова. 1866 года. 4 марта». В книге есть пометы Велимира Хлебникова, которые требуют отдельного изучения.

— Название «Физика земного шара» сразу вызывает в памяти «Председателя Земного шара Велимира Хлебникова». Есть тут какая-то связь?

— Я предполагаю, что символическая связь существует — Хлебников мыслил глобальными категориями. Тем важнее узнать о его родном дяде как можно больше. В автобиографической справке сообщалось, что Петр Алексеевич в 1873 г. заболел, вышел в отставку и уехал на лечение за границу. Как потом выяснилось, с пятнадцатилетней дочерью Натальей. С этого времени он фактически прекратил всякое общение с родственниками. О жизни его во Франции ничего неизвестно, кроме того, что он поселился на юго-западе, около Бордо. И все же мне удалось установить, что Петр Алексеевич один или два раза приезжал в Россию. Об этом есть краткие свидетельства в семейной переписке. Его дочь Наталья и внучка Вера вели дневники. Он приехал в Одессу на лечение в ноябре-декабре 1908 г., где неожиданно встретился со своим младшим братом Владимиром Алексеевичем, отцом поэта. Разница в возрасте между братьями была 28 лет. Сохранилось письмо, по-видимому, конца 1908 г. младшего брата поэта Александра к отцу в Лубны, в котором он описывает свой визит к дяде в Одессе:

«На второй день Рождества я был у Петра Алексеевича. Там меня встретили с недоумением: «Хлебников? Это какого Хлебникова сын?» Но, в конце концов, все выяснилось. Петр Алексеевич говорил мало и казался усталым и апатичным. Он мне объяснил, что никаких родственных чувств ко мне у него, конечно, не может быть, но когда мы познакомимся ближе, мы сойдемся… Француженки были чрезвычайно изящны, как актрисы закатывали глаза, строили физиономии величайшего изумления, сочувствия и т. п. и пищали тончайшим голосом мух, пойманных в паутину…».

Как я предполагаю, «француженки» — это вторая жена П.А. Фанни и ее дочь от первого брака Софья.

И вот уже четыре года я ищу следы этого дяди во Франции, не выезжая из России. Я знал, что он женился вторым браком на своей племяннице. А дочь от первого брака Наталья познакомилась в 1878 г. в Неаполе с итальянским музыкантом Микеле Эспозито и вскоре вышла за него замуж. Они переехали в 1882 г. в Дублин, где ее муж сделал большую карьеру, стал известным композитором, создателем первого симфонического оркестра Ирландии, профессором Музыкальной академии.

В начале 1900-х Наталья почти три года переписывалась с Буниным, в дореволюционном архиве писателя сохранилось десять ее писем к нему. Фрагменты этих писем были опубликованы в бунинском томе «Литнаследства» в 1973 г., но публикатор Л.Афонин понятия не имели о ее родственных связях с Велимиром Хлебниковым.

— Бунин ведь не жаловал Хлебникова?

— Он ненавидел не только футуристов, но и символистов и акмеистов, а Хлебникова просто называл сумасшедшим. Вероятно, Наталья вообще не знала о существовании своего двоюродного брата-поэта — она писала Бунину, что не поддерживает отношений с родственниками, оставшимися в России. Кроме того, у них большая разница в возрасте, и она могла о двоюродном брате ничего не знать. Когда дети Натальи выросли (у нее было три дочери и сын), у нее появилось много свободного времени — в 1901 году она прочла в «Русской мысли» три рассказа Бунина («Костер», «Перевал», «В августе») и решила написать ему. «Я — единственная русская на весь Дублин и даже на всю Ирландию», — жалуется Наталья. Они обмениваются фотографиями, Бунин посылает ей книги с автографами… Она была с ним откровенна, даже рассказала ему о своем романе с доктором, который ходил к ним в дом. Переписка с Буниным постепенно превратилась в романтическую связь. У них начался настоящий «роман в письмах». Наталья Петровна подписывалась по-французски «L,ami inconnu» («Неизвестный друг»). Но в 1903 году переписка неожиданно резко прекратилась.

— По какой причине?

— Неизвестно. Однако через 20 лет, уже в эмиграции, Бунин вернулся к этой истории и написал рассказ «Неизвестный друг», полностью построенный на реконструированных письмах ирландской «незнакомки» — напомню, что оригиналы писем остались в России. Любопытно, что героиня рассказа «Неизвестный друг» Н. Эспозито после его публикации прожила еще двадцать лет, но вряд ли она знала, что Бунин посвятил ей рассказ.

— Как вы догадались, что адресат бунинских писем Н.Эспозито — кузина поэта Хлебникова?

—В публикации Афонина указывалось, что ее девичья фамилия Хлебникова.

Я предположил, что корреспондентка Бунина — кузина нелюбимого им Велимира Хлебникова и стал искать доказательства.

Все просто — Хлебников в анкете (1914) упоминает, что его дядя профессор физики Военно-медицинской академии, а корреспондентка Бунина в одном из неизданных писем (Афонин его пересказывает в статье) упоминает, что ее отец был профессором физики Медико-хирургической академии, а это старое название той же академии. Все стало на свои места.

В поисках ответных писем Бунина и сведений о Н.Эспозито я связался со славистом Ричардом Дэвисом из английского Лидса, где хранится почти весь зарубежный архив писателя, и узнал, что его писем к Н. Эспозито в Лидском архиве нет. Дэвис сообщил мне также, что искал в Италии письма Бунина, но архив Эспозито, вероятно, уничтожен.

В 2010 году в Дублине вышла монография о композиторе Микеле Эспозито, написанная профессором Д. Дибллом. Я попросил моего друга Гарика Суперфина прислать книгу. Книга не биографическая, она посвящена главным образом творчеству композитора, но кое-какие сведения оказались крайне важными. Я предположил, что семья Эспозито,принадлежащая к музыкальной элите Дублина, не могла не пересекаться с Джойсом. Я стал искать. И нашел.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Выяснилось, что автор одной из главных монографий о Джойсе, американский исследователь Ричард Эллманн, обращался за биографическими сведениями к актрисе Вере Эспозито (Докрелл), дочери Натальи Петровны. В молодости она вела дневник, сохранила театральные программки, записочки, разные документы… В книге Эллмана приводится рассказ Веры о знакомстве ее и отца с Джойсом 15 июня 1904 года — накануне того дня, когда происходят все события в романе «Улисс». Джойс пел в их присутствии и был приглашен к Эспозито на обед. Но визит не состоялся, потому что 16-го июня он познакомился с Норой, с которой у него начался бурный роман. А 20 июня Джойс заявился вдрызг пьяный на репетицию Национального театра и свалился там в узком коридорчике: Вера и ее мать буквально споткнулись об него и не могли идти дальше. Вера долго не могла понять, почему Эллманн расспрашивает ее в письмах о каком-то «пьянице» по фамилии Джойс, и как можно серьезно заниматься им. Для нее это столкновение с Джойсом было крайне оскорбительным, она всю жизнь помнила эту отвратительную сцену. А он увековечил ее! Правда, анонимно. Сначала этот эпизод попал в повесть «Портрет художника в юности», а затем был описан в 9-м эпизоде «Улисса».

«Он (Бык Маллиган — М.Щ.) шел впереди Стивена, похохатывая, болтая головой туда и сюда, — и весело обращался к теням, душам людей:

— О, та ночь в Кэмден-холл, когда дочери Эрина должны были поднимать юбки, чтобы переступить через тебя, лежащего в своей винноцветной, разноцветной и изобильной блевотине! — Невиннейший из сыновей Эрина, — откликнулся Стивен, — ради которого когда-либо юбки поднимались».

Переводчик и комментатор «Улисса» Сергей Сергеевич Хоружий,автор книги «Улисс в русском зеркале» (2015),к несчастью, недавно скончавшийся, был потрясен, когда я сообщил ему, что две дамы из романа — близкие родственницы Велимира Хлебникова. Хоружий подробно писал о типологических связях Джойса с Хлебниковым в этой книге — о том, что космос Джойса и космос Хлебникова одного рода, это космос мифологического сознания… Но он не подозревал о биографических пересечениях и о «русском следе» в «Улиссе».

— В сборнике стихов Джойса я нашла лимерик «Сатира на братьев Фей», который Джойс написал, вероятно, сразу после этого происшествия в театре: Чуть нарушил условности я: Ползал пьяный в кулисах И в невинных актрисах Сеял трепет, бездарно блюя. (перевод Г. Кружкова)

— Конечно же, здесь Джойс имел в виду этот эпизод. Джойс и Хлебников принадлежали к одному поколению. Но они, разумеется, ничего не знали друг о друге. Джойс изучал русский, даже цитировал стихотворение Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» в «Поминках по Финнегану», но вряд ли слышал когда-нибудь о Хлебникове.

Вера писала Эллманну, что они, особенно ее мама, подружились с Сэмюэлом Беккетом. В 20-х годах он часто общался с семьей Эспозито в Италии, все члены этой семьи упоминаются в недавно изданной его переписке. Старшая сестра Веры Бьянка Эспозито преподавала Беккету итальянский на языковых курсах Берлица, и он изобразил ее в образе «очаровательной» учительницы Андрианны Оттоленги в раннем романе «Больше лает, чем кусает» ("More Рricks than Кicks"). Семья Эспозито упоминается и в письмах Йейтса, именно он повлиял на решение Веры стать актрисой.

— Удивительно, конечно. Обычно Хлебникова связывают с Востоком, Азией, а тут неожиданный выход на Запад, на европейские традиции. Но мы начали разговор с дяди поэта. Удалось ли вам что-нибудь о нем найти?

— Это безумно сложно. Как искать следы русских людей в пригороде Бордо через сто с лишним лет? Нужно проявить адское терпение и изощренность, чтобы, зацепившись за какой-то сюжет, потом его раскручивать. Но у меня есть опыт в таких поисках, и я спокойно смотрю на результаты — положительные или отрицательные.

Семья Эспозито вернулась в Италию из Ирландии в конце 20-х годов. По моей просьбе профессор Стефано Гардзонио занялся итальянским периодом этой семьи. Он нашел в одной из церквей Флоренции нашел плиту и запись о смерти Натальи Петровны Хлебниковой-Эспозито и установил дом, где жили ее дочери — Вера и Бьянка. А главное — он нашел сына третьей сестры Нины-Джанфранко Порцелли, но он почти ничего не знает о русских корнях своей семьи.

— А дети и внуки от второго брака дяди поэта, вы нашли их?

— Нашел, конечно. Вернее, нашел их следы, но во Франции. Я на эти поиски потратил более четырех лет. Я предположил, что дядя мог лечиться в психиатрической больнице — мы вместе с Риммой Жонас, живущей во Франции, искали сведения о нем в архивах французских больниц…

Почему я разыскиваю семейный архив Петра Алексеевича? Как я говорил, дядя Хлебникова, живя во Франции, начал писать воспоминания. Это был основной повод для поиска. У нас нет даже его портрета (есть только очень плохая фотография в одной книге ХIХ века). И все-таки мне удалось найти начало его воспоминаний (78 страниц), посвященных астраханскому детству. Продолжил ли он писать воспоминания, я не знаю.

— Невероятно! Где же вы нашли?

— В одном из московских архивов. Пока не хочу его называть. Вероятно, еще до войны кто-то передал воспоминания в этот архив. В сдаточной описи они значились как текст неизвестного автора. Потом, когда сотрудники архива делали архивное описание выяснилось, что автор — П.А. Хлебников, но кто он такой, они не знали. Этот текст пока не опубликован, он нуждается в подробных комментариях.

Если представить себе графически жизненный путь Хлебникова, то главной точкой отсчета родословной поэта будут найденные нами воспоминания и документы Петра Алексеевича.

Поиск полного текста воспоминаний дяди Хлебникова продолжается.

Закончить нашу беседу я хочу фрагментом из этих мемуаров, в котором Петр Алексеевич характеризует своих дедушку и бабушку, т.е. прадедушку и прабабушку поэта, о которых мы фактически ничего не знаем:

«Когда я родился были еще живы отец и мать моего отца. Дед был первой гильдии купцом и вел дела на довольно крупный капитал. В доме было всего довольно: если в нем не допускалась большая роскошь, то и не было больших недостатков.

С того самого момента, с которого я начал сознавать и оценивать предметы, видимые мною глазами, впечатление, производимое фигурами дедушки Ивана Матвеича и бабушки Агафьи Михайловны скорее были приятны, чем неприятны. Дедушка был седой и лысый старик с умным лицом, гладко обритым, роста он был выше среднего и держался прямо, — походку имел твердую; глаза у него были светло-голубые, несколько холодные, — взгляд, бросаемый им из-под густых седых бровей, был повелительный, автократический, но приятная улыбка скоро сгоняла с его <лица> всегда строгое выражение. Бабушка была женщиной небольшого роста, приличной полноты, с белыми нежными руками. Круглое лицо ее было полно жизни и признаков увядшей красоты: оно дышало необыкновенной добротой и ласковостью, — во взгляде ее было удивительно много мягкого и нежного, вследствие чего мы, маленькие ее внучата, шли к ней всегда с таким же доверием и охотой, как к нашим матерям. Одевалась она всегда безукоризненно чисто, по праздникам наряжалась в шелковые платья и кружева, а при более торжественных семейных празднествах можно было любоваться на белой ее шее ниткой жемчуга и бриллиантов».

Беседовала Марина Щукина, специально для «Новой»

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68