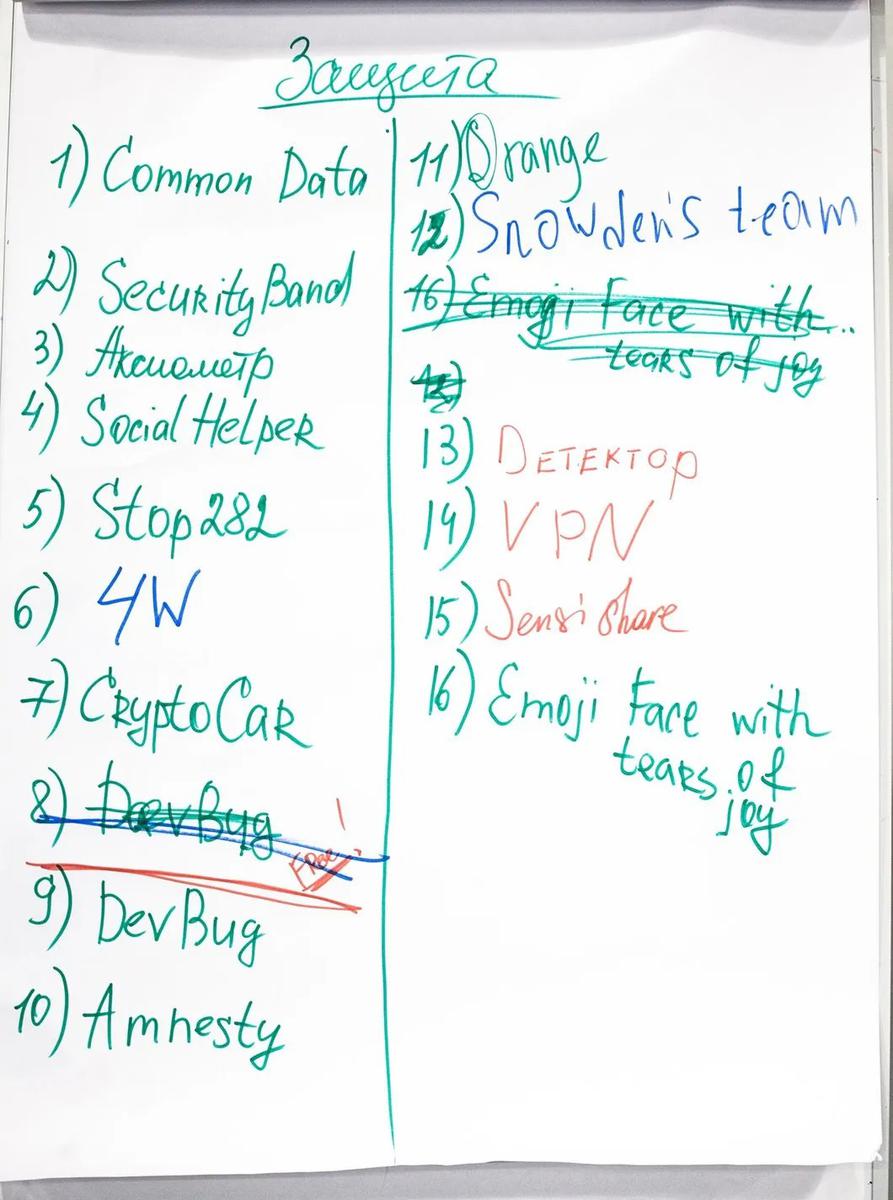

В Demhackс 16 проектами приняли участие более 60 человек из Москвы, Московской, Ленинградской, Иркутской, Калужской, Ростовской, Астраханской, Калининградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и даже Швейцарии и Чехии (онлайн). Основной возраст членов команд — 20–24 года.

Коды прототипов программного или программно-аппаратного обеспечения по итогам хакатна выложили в открытый доступ, и это само по себе очень хорошо для развития как общества, так и отдельно ИТ-индустрии. «Существуют мероприятия, где люди пишут код, публикуют его, и дальше другие используют его и делают что-то новое. Наш хакатон дал большое количество кода. Мы сделали мир лучше. ИТ-движение на этом и строится: писать код, делиться им и создавать новое», — говорит технический директор ««Роскомсвободы» Станислав Шакиров.

«Хакеры» на службе общества

В России тема хакатонов довольно развита, таких мероприятий проходит много. Их проводят государственные органы, некоммерческие организации, университеты. Результативных, однако, можно пересчитать по пальцам. «Мало кто может работать на результат, — объясняет член жюри Demhack, директор АНО «Информационная культура»Иван Бегтин. — А вот если проекты делаются по типу стартапов и для них составляют бизнес-план, они становятся ближе к реализации».

Разработчик из команды Common DataАнастасия Гисина, в багаже которой насчитывается 40 хакатонов, полагает, что такие мероприятия выращивают скорее специалистов, нежели проекты. «Успешных хакатонов единицы, но это нормальная ситуация. Часто люди не хотят делать стартап (идут чему-то научиться, потому что друг позвал). Тех, кто хочет реально что-то запустить, не так много. И людей, которые до конца доводят свой продукт, тоже мало», — сказала Гисина.

На хакатоны, которые очень приближенно можно назвать творческими мастерскими в сфере ИТ, обычно идут, чтобы посмотреть общий уровень специалистов, найти единомышленников, проверить себя, прокачать свои навыки и узнать о новых практиках в отрасли. Для студентов это может быть и первым опытом, наработкой портфолио. Сами организаторы, как правило, ищут проекты для дальнейшей акселерации.

«Хакатон — это уникальная смесь из айтишной тусовки, тренингов с экспертами, тимбилдинга, нетворкинга, кодинга ночами и, наконец, соревнования, которое определяет лучших. Когда в этой атмосфере встречаются классные спецы и хорошие идеи — есть шанс получить действительно полезные для общества продукты. И, конечно, эти проекты вносят большой вклад в продвижение важных для нас ценностей защиты персональных данных, кибербезопасности и беспрепятственного доступа к информации», — рассказывает пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.

Ценность таких мероприятий, как Demhack, заключается в возможности разным специалистам встретиться для решения социальных проблем и общественно важных вопросов с помощью цифровых сервисов. Программисты могут предложить общественникам решения, а общественники — продвигать гуманистические идеи в ИТ-мир. UX-специалист команды Common DataВероника Волковасчитает, чтосочетать технологические истории с социальными — хорошая идея:

«Только тогда решения будут работать. Технологии в отрыве от социальных проблем — гиблое дело».

Самая главная задача именно Demhack — пропаганда актуальности защиты цифровых прав граждан, отмечает член жюри, координатор Международного фонда SecDev Foundation Татту Мамбеталиева. «Подобные хакатоны позволяют не только генерировать идеи, но и повышать осведомленность об этих проблемах. Уведомлять людей о рисках, с которыми мы имеем дело», — говорит эксперт.

«Вместе с «Роскомсвободой» мы заявили публично о новой теме и формировании новых неотъемлемых прав — цифровых. Мы стали первопроходцами в данной тематике не только как первые создатели хакатона на эту тему в России, но и как первые, кто начал формировать повестку», — считает event-менеджер «Теплицы социальных технологий» Алиса Цветкова.

За 8 лет «Теплица социальных технологий» провела более 10 хакатонов разной направленности. Команда «Роскомсвободы» делает такое мероприятие впервые, но уже отмечает, что начинание вышло отличное и нужно продолжать.

Лучшие проекты

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

На Demhack команды заявили проекты, работали над ними, получили консультации менторов — профессионалов в сферах IT-безопасности, киберправа, продвижения продукта и развития бизнеса, разработки и дизайна. В конце второго дня жюри оценило 16 работ и назвало, на его взгляд, 6 лучших. Они вышли в финал хакатона, где получат экспертную поддержку на новом этапе по новым задачам. Один из проектов получил еще отдельный денежный приз от «Теплицы социальных технологий».

Рассказываем о победителях.

Common Data

Common Data— приложение — поставщик данных для бизнеса, НКО и исследований. Цель проекта — дать пользователям возможность безопасно и анонимно делиться данными с проектами, ценности которых они разделяют, а организациям — получать эти данные.

Многим организациям не хватает данных, поэтому они не понимают своих клиентов, свою аудиторию и, как следствие, делают не такой полезный продукт, как могли бы (бизнес еще и теряет прибыль).

Что касается пользы непосредственно для самой аудитории, то, по мнению авторов проекта, она получает сопричастность к решению глобальных (или не очень) проблем. В практическом же аспекте — баллы и бонусы, за которые можно получать какие-то подарки от организаций за участие (по примеру сервиса онлайн-голосования по вопросам городского развития «Активный гражданин»), но денежного вознаграждения здесь не предполагается.

Проект реализуется в области так называемого донорства данных.

Из известных похожих проектов здесь можно назвать Open humans, собирающую медицинские данные, и Smoke Sense в сфере охраны труда. По мнению авторов, эти проекты узкоспециализированы, в то время как Common Data собирает широкий спектр данных, и в этом ее конкурентное преимущество.

Все организации будут проходить на платформе модерацию, одно из основных условий — четкое обозначение цели сбора данных. Планируется, что данные будут автоматически собираться, обезличиваться, в обезличенном виде передаваться организациям для анализа и после передачи сразу удаляться из базы данных.

Stop 282

Stop 282 — решение для определения потенциальных рисков возбуждения уголовных и административных дел за публикации в интернете по ст. 282 (о возбуждении ненависти и вражды — прим. ред.), в первую очередь для журналистов. Авторы проекта считают, что редакции СМИ не всегда могут отследить изменения в законодательстве, которые несут для них риски.

Приложение будет работать следующим образом:человек заходит на сайт, в специальную форму вносит текст, и ему высвечивается, что в этом тексте не так с точки зрения законодательства.

«Детектор»

«Детектор»—сервис проверки фактов в интернете, определение фейковых новостей. Ссылаясь на различные исследования, авторы проекта рассказали, что три четверти журналистов не прибегают к фактчекингу, а их читатели часто не имеют навыков критического мышления. Это натолкнуло их на мысль (один из участников команды сам журналист) создать сервис, который бы показывал, откуда взяты те или иные факты, высказывания и как они искажены. Для этого, правда, на этот сервис нужно заходить специально, хотя разработчики надеются приспособить его и для соцсетей. Сервис рассчитан как для журналистов, так и для обычных пользователей.

«Все, что связано с фейк-ньюс, сейчас невероятно актуально. Законы об этом растут как грибы. Фактчекинг — одна из популярных тем сейчас», — член жюри, координатор Международного фонда SecDev FoundationТатту Мамбеталиева.

«”Детектор” технически реализовать легко, но нужно очень хорошо подумать, как подавать контент», — один из менторов хакатона, технический директор ««Роскомсвободы» Станислав Шакиров.

Cryptocar

Cryptocar— блокчейн-сервис для хранения данных об обслуживании, в частности, ремонта автомобилей. Для удобства представлен в виде приложения и чат-бота.

В настоящий момент пользователю сложно получить достоверную информацию о сервисном обслуживании автомобиля, объяснили задумку авторы проекта. По их словам, сейчас записи в бумажных сервис-книжках подделываются, а электронные книжки доступны только для новых машин и только в дилерских центрах. Их сервис призван защитить от подделки, упростить поиск информации (не надо связываться с сервисом) и уменьшить количество затраченного на него времени.

«В России рынок автомобилей криминализован. Вы пытаетесь внедрить систему туда, где все повязаны, и сделать так, чтобы сервисные центры не смогли обманывать пользователей. Идея благая, но, к сожалению, они в этом не заинтересованы. И без давления извне, например со стороны страховых компаний, изменить их невозможно», — член жюри, директор АНО «Информационная культура»Иван Бегтин.

На это команда ответила, что страховые компании могут быть заинтересованы в проекте, и обещала рассмотреть вариант сотрудничества с ними. «Мы подумали, что при покупке подержанных машин страховые компании должны быть заинтересованы, чтобы действия сервисных центров совпадали с записями в книжках. Так что этот вариант мы рассматриваем», —project-manager команды Наталья Гушан.

VPN 123

VPN 123— сервис по обходу блокировок. Похож на обычные VPN-сервисы, но, в отличие от них, не направлен на защиту трафика в целом и потомупропускает не весь поток, а только заблокированные ресурсы. Это позволяет смотреть сайты, которые не нуждаются в разблокировке, без задержек, зависаний и пр.

Orange

Orange—виртуальная сетевая файловая система для защиты конфиденциальной информации пользователя. Информация в ней хранится в зашифрованном виде, а ключ доступа к хранилищу знает только пользователь.Файловая структура располагается в оперативной памяти устройства, а не сохраняется на диске. Система может быть внедрена на устройство или смонтирована как отдельный логический диск, что позволяет пользователю использовать любые программы для взаимодействия с файлами. Рассчитана на журналистов, специалистов по информационной безопасности и всех, кто заинтересован в защите личной информации.

«VPN и Orange — классные, понятные, нужные. Их сложно будет доделать, но, если доделать, это решит две большие проблемы всех журналистов и правозащитников», — Станислав Шакиров.Мелиса Савина,«Роскомсвобода», специально для «Новой»

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68