В «Новую» Милашина пришла на практику после первого курса. Летом 1997 года. Тогда же брала у меня интервью. Для факультетской газеты.

Смеемся, вспоминая.

Ей девятнадцать. А на вид лет тринадцать, не больше. Дитя дитем. Но вопросы задает жесткие, вредные. Расспрашивает, почему мы решили создать «Новую газету», почему ушли из «Комсомолки». Историю нашу в общих чертах знает, тогда об этом на журфаке много говорили. «Новая» кажется студентам какой-то странной, но уже легендой, хотя вроде бы без году неделя…

Рассказываю, почему мы решили создать «Новую», а на вопросы, почему ушли из «Комсомолки», отвечать отказываюсь, публично это никогда не обсуждаю. Милашина настаивает, требует. Я упираюсь. Кто победил, не помню.

Через двадцать один год теперь уже я мучаю Елену Милашину расспросами.

«В газете мечтала работать в отделе культуры, писать про театры. При этом театр терпеть не могла. Я по жизни очень буквальный человек. У меня не очень хорошо работает воображение, а для восприятия культуры нужны, как мне кажется, хороший культурный бэкграунд, умение представлять какие-то вещи и не видеть во взрослых людях, бегающих по сцене и непонятно чем занимающихся, самих людей, а понимать, что они хотят этим сказать… А у меня воображения нет, я вижу просто бегающих по сцене и испытываю неловкость».

В «Новой» у нее поначалу все не получалось. Сидела в кресле по шесть часов, по семь, там же спала. Некоторые подходили, тыкали пальцем: «Что это такое? Зачем ты здесь сидишь?» Иногда ей давали задание: «напишите что-нибудь про метро» или «напишите что-нибудь про аптеки»… Она шла и что-нибудь писала. В полной уверенности, что случился гениальный текст. Но ее не читали и не печатали.

«Нас было трое, это первая волна стажеров в «Новой». Игорь Маслов, самый первый наш стажер, уже тогда считался гением, и были мы с Машей Железновой, которые смотрели на Маслова с придыханием — звезда. Рядом с редакцией нападение было на банк, и в темноте Маслов снял что-то, ничего не видно, одни фары, но все восхищались, и я тоже.

Газета по-прежнему казалась нам странной. Маша ушла, не выдержав, а я все высиживала что-то в кресле… Потом почему-то решили, что меня срочно нужно брать в штат. Это случилось 1 декабря 1997 года, вообще ни за какие заслуги, я ничего не сделала, ничего не опубликовала. Но мне дали зарплату!»

Зарплата была для нее большим событием. Жила тогда исключительно на деньги родителей. И вдруг стали платить сто долларов в месяц! Получив зарплату, тотчас шла с подружкой на вещевой рынок в «Лужники» и тут же все спускала, а потом сидела на гречневых днях, ну то есть одна сплошная гречка и горох. Но говорит, что все это было очень весело!

«Потом очень тяжело пережила кризис 1998 года, потому что мои 100 долларов (конечно, в рублях получала) превратились в какие-то несчастные 20, а я уже привыкла жить на широкую ногу…(Смеется.) Потом мне дали рубрику вести. Ну я считала себя великим журналистом, писала быстро, легко…

Короче говоря, ерундой мы занимались, ну по крайней мере точно до 1999 года, пока у нас не появился новый руководитель отдела Игорь Александрович Домников.

Сначала я прочитала его текст «Оазис заказывали?» про Ростов-на-Дону. Это был гениальный текст. Я стала бегать по редакции с требованиями, громкими криками показать мне автора…»

Тут на минуточку прерву Милашину, чтобы объяснить читателю важный момент: серьезной журналистикой в это время она уже занималась, но не у нас в газете. Была ведущей на Христианском радио, студенческом, факультета журналистики МГУ. Вела там большой цикл передач про чеченскую войну.

В «Новой газете» писать про войну в Чечне стажеру бы не разрешили, а высказаться хотелось, потому что на самом деле чеченская война была кошмаром, Милашина это понимала и читала много, в первую очередь собственную газету.

И вот на студенческом радио она долго вела программу, в которой были все представлены. Сенатор Маркелов, глава Российского информационного центра по освещению второй чеченской кампании, и наш майор Измайлов, и боевики выходили на связь, и даже сам Масхадов выводился в эфир один раз, были и Григорий Алексеевич Явлинский, и Сергей Адамович Ковалев, и беженцы из Грозного.

Вернемся, однако, в «Новую» 1999 года.

«…и вот увидела автора: такой грузный, в очках с сильными увеличительными стеклами. Очень разочаровалась. Я думала, что автор этого прекрасного текста и сам должен быть прекрасен, а он не был прекрасен. Это потом уже разглядела, что на самом деле он реально прекрасен, но сразу мне так не показалось.

Домникову поручили часть молодняка (Маслова, меня, Сафронова Юру). И он стал внушать нам, что мы вот такие великие люди, просто нас еще не разглядели в газете. Но это продолжалось очень недолго. Всего четыре месяца. 12 мая 2000 года на Игоря напали. Два месяца мы дежурили у него в больнице. 16 июля он умер».

И — после паузы: «Даже не знаю, чему Домников успел нас научить… Просто я вот так не мерила, чему научила газета или не научила, потому что до последнего, до, три года назад, смерти Нугзара я, честно говоря, не думала, что смогу самостоятельно писать тексты. Теперь вот сама пишу… То есть это все, оно не как на уроках, а знания как-то откладываются, когда каждый день происходят какие-то оценки — что такое хорошо, что такое плохо, и старшие коллеги все это делают не для меня, они не меня чему-то учат, просто в процессе своей работы определяют эти «хорошо» и «плохо», то есть ставят ориентиры, и они у нас в голове укладываются.

Ну а Нугзар тогда ненадолго уходил из газеты. Помню, когда он вернулся. 1 апреля. Год 2000. Все еще живы были — и Игорь, и Щекоч (Юра Щекочихин), и Аня (Политковская). И вообще, это самое лучшее время для меня, я еще ничего не сделала, еще не погиб «Курск», я стажер, непонятно какой журналист, но все живы. Последний такой счастливый год: 1999-й, начало 2000-го.

Ну а потом убили Игоря, и Нугзар взял наш отдел, Муратов ему всунул — непонятный, недоделанный недоотдел. Нугзар еще пил, пытался с нами навести мосты и отчаянно не умел это делать. Все пили тогда, веселая была редакция».

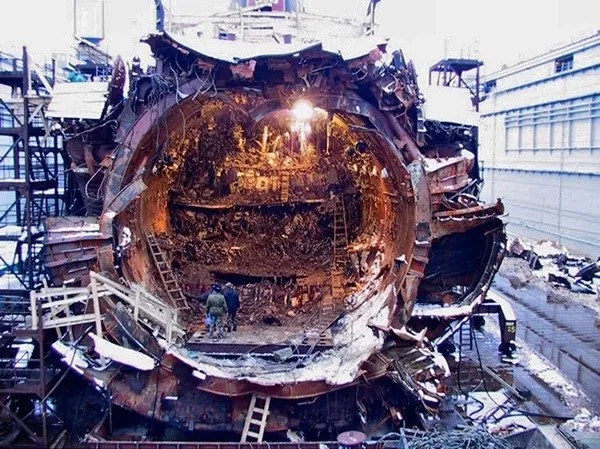

А в августе 2000 года случился «Курск».

И Муратов придумал, что должен быть самолет, который поможет родственникам подводников долететь до Северодвинска, и Гуцериев из «Славнефти» согласился предоставить этот борт, и, соответственно, журналисты тоже должны были с родственниками подводников полететь.

«Муратов шел по коридору, как-то так посмотрел на меня и сказал: «Ты летишь». И я полетела.

Когда прилетели в Северодвинск, там были фээсбэшники, я поняла, что СМИ в Видяево не пускают. Влад Максимов (он тогда уже работал не на «Новую газету», а на газету «Век») договорился с родственниками о том, что он член их семьи. А я не хотела этого делать. И просто воспользовалась своим преимуществом, что выглядела как маленькая, заплела две косички, взяла конфету в рот, и когда фээсбэшник в автобусе начал проверять документы и подошел ко мне за моим паспортом, я ему протянула конфетку и сказала: «Хотите?» У фээсбэшника было очень неспокойно на душе, ну все-таки так много людей в горе, в истерике… И он махнул на меня рукой и даже ничего не проверил».

В этом — вся Милашина. Для нее ложь — слово против разума. Никому — особенно власти! — ложь не прощает. Впрочем, к этой теме мы еще вернемся.

Так вот, «Курск»… Ее громкий дебют, ее многолетние расследования, ее огромная работа, равной по масштабу которой просто нет, разве что только ее же расследования по Беслану… А первым делом вспоминает ошибки.

«Две большие ошибки я там совершила. В первой же публикации оттуда похоронила и командира «Курска» Лячина, и его сына. Ну вот так, набравшись всяких слухов, поместила и сына в лодку… Командир погиб, но сын-то был жив. И мы это опубликовали. Это было ужасно, до сих пор помню. По жизни я и сегодня очень доверчивая. Верю всем на слово. Но теперь — только когда это не касается работы. Когда речь идет о работе, я уже не верю никому. Все и всегда перепроверяю по сто раз.

На встрече Путина с родственниками погибших подводников нас, журналистов, было трое: Колесников из «Коммерсанта», но он прилетел в кремлевском пуле, Максимов и я, и все, больше никого не пустили. И вот моя вторая ошибка: я записывала все только в блокнот, а не на диктофон. Ну у меня тогда просто не было диктофона.

Из Видяево передала в редакцию два текста. Тот, первый, где «похоронила» сына командира Лячина, Глеба. И второй — про встречу Путина с родственниками погибших подводников. Ужасно его написала. Ну просто слепок события, еще не умела репортажи писать…

Но! Все-таки я была на этой встрече и описала ее. И, собственно, тогда, может быть, первая в стране сформулировала, что горе можно купить и горе можно продать. Потому что сама стала свидетелем именно этой ситуации».

В Видяево за пять дней командировки она похудела на десять килограммов. И с ней случился там сердечный приступ. Смеясь, признается, что первой, кому оказали в Видяево медицинскую помощь, была журналист «Новой газеты». Хотя что тут смешного…

Прилетев из Северодвинска, сразу в редакцию. Писать новый текст. Штаны с нее падают, кто-то дает ей свой ремень, потому что она ходит и все время поддерживает штаны.

И вот тут начинается, как мне кажется, то, что сделает из той двадцатидвухлетней Милашиной Милашину сегодняшнюю.

Больше не будет просто копировать действительность. Теперь ее свидетельские показания — это уже всегда «осмысленность и четкость структуры». Никаких хитростей, ни малейшего ни в чем смягчения или дипломатического умолчания. Солдатская прямота и жесткость высказывания. Крайняя бескомпромиссность анализа и абсолютная жестокость выводов. И при этом — что самое, на мой взгляд, ценное — не упрощает сложное.

Впрочем, сама Милашина считает, что серьезные расследования по «Курску» — это все благодаря Муратову.

«Муратов опять шел по коридору, увидел меня и сказал… То есть «Курск» — это все время Муратов по коридору… Так вот, он говорит: «Я хочу через год знать точные причины гибели «Курска». Я хочу, чтобы все это у меня было». Я говорю: «О’кей». Это я говорю — человек, который пришел в газету писать про театр. (Смеется.)

Большую роль в «курском» расследовании сыграл наш научный обозреватель Ким Николаевич Смирнов. Он познакомил меня с правильным человеком, адмиралом в отставке Костевым Георгием Георгиевичем. И вот Костев стал тем моим проводником в мире доблестных морских волков, которых у меня набралось в конце моего годичного расследования пятьдесят три человека. Эти пятьдесят три консультанта меня нещадно гоняли. До такой степени, что я с закрытыми глазами могла в подводной лодке экскурсию провести. Сейчас уже ничего не помню. Вот читаю свои материалы и думаю: «Блин, откуда я это все знала». А это их тренинг, они были очень жесткими товарищами: нельзя было ошибаться, нельзя было перепутать третью палубу и первую…

Костев с одним знакомил, другой еще с одним, третий с третьим. Но, вообще, по «Курску» было три основных консультанта: Костев, Ерофеев Олег Александрович (это бывший начальник Северного флота) и, безусловно, Голосов Рудольф Александрович. Голосов — тоже легендарнейшая личность, он возглавлял спасательную операцию на Тихоокеанском флоте, когда затонула лодка и единственный раз была тогда использована подлодка спасательная, это уникальнейший наш проект, две лодки у нас были такие, и потом их пустили на металлолом… Так вот, эти три человека, конечно, они мне очень много подсказали контактов, вели для меня практически курсы лекций.

На протяжении года мы публиковали все эти мои расследования по ситуации, потому что «Курск» был все еще очень активной темой. Одновременно я уже готовила большое расследование по хронологии гибели и причинам.

И мы, кстати, первые написали про то, что, возможно, часть экипажа осталась жива…

Это потом — когда подъем тел был, уже в октябре 2000 года, в аварийном отсеке, который норвежцы нам открыли, они же нашли записки, и эти записки доказали, что не все сразу погибли. Спасти их было нельзя, у нас не было технологий, чтобы спасти.

Но если бы сразу все оперативно организовали, сразу бы привезли иностранных специалистов или по крайней мере установили бы связь с людьми на «Курске», потому что сам факт установки связи был, SOS был, они стучали… Если бы на него ответили, то это психологически могло бы продлить им жизнь и дало бы время для того, чтобы их спасти.

Когда опять же потом у нас затонул на Тихоокеанском флоте подводный аппарат, мы быстро привезли британцев, и они спасли людей. То есть если бы сразу все руководство военного флота тогда по поводу «Курска» сказало: «Да у нас вообще кранты, срочно давайте делать что-то с иностранной помощью», — то был бы шанс, конечно. Но в России никогда никто с себя не снимет штаны с лампасами и не даст себя потом высечь за это, все свой мундир спасали, а не ребят.

Для начала надо было не убегать из района, зная, что тут лежит аварийная лодка, а ее найти, установить с ней связь. Вот с этого все началось. Мои консультанты мне рассказали, как должно было быть. С этого вообще начинается любое мое расследование — как должно быть и какие допущены нарушения. И вот здесь да, действительно, уровень моей подготовки благодаря моим консультантам был крайне высок. Потому что я знала все инструкции, все приказы, которые действуют в этой ситуации, я знала хронометраж, полностью узнала уже, как это все развивалось в реальности. И, в общем, мы доказали, было большое расследование именно по этой ситуации, что после взрывов оставались люди на лодке, и их не спасали, их бросили.

Ошибка была самая главная, что мы не признали катастрофу тогда, когда она случилась. Само командование было не готово к тому, чтобы воспринять это как факт и начать действовать так, как они должны действовать, — объявлять вовремя тревогу, искать эту подводную лодку, устанавливать связь с выжившими членами экипажа. А не просто сбежать из района, надеясь, что она всплывет. Это были первые часы, которые потеряли.

Потом, когда нашли и услышали эти стуки SOS и знали, что ничем не могут им помочь, даже никак не связались с этими подводниками. Но стране заявили, что все погибли сразу, спасти никого невозможно было, и тем самым просто начали лгать-лгать-лгать-лгать и лгать. Когда вся эта ложь вскрылась в октябре, через два месяца, когда достали тела, конечно, это был большой резонанс, но никакие журналисты за это не схватились.

Все отыграли этот момент, что были записки, а дальше вопрос ни у кого не встал — а почему? Кто виноват? Кто несет ответственность за то, что эти двадцать три человека не получили помощи? Ни у кого в стране почему-то этого вопроса не возникло. Кроме как у моих консультантов».

Целый год Милашина занималась темой «Курска». И на годовщину трагедии сделала газетный разворот, который, по ее мнению, был все-таки неполон, потому что очень не хватало интервью с главкомом ВМФ. Все ниточки вели именно к нему, к Куроедову.

«Потому что эти учения не были учениями, они не были запланированными, это была показуха. К этим учениям никто не готовился, экипаж собрали непонятно откуда, это второй экипаж, не линейный. Есть линейный, первый то есть экипаж, который полностью готов к выполнению боевой задачи. А этот экипаж не был линейным, он не был готов, он был аттестован для учения, для выполнения стрельб. Но тем не менее отправили его, и вот произошла эта трагедия.

Ну а как вам это: «Американцы взорвали»? Версия активно распространялась нашими адмиралами, которые говорили: «Да вот там были американские лодки, это они… «Курск» сам не мог, это самая прочная лодка…» Действительно, прочная лодка, но когда, извините меня, эту прочную лодку никто не может эксплуатировать нормально… Ну, в общем, снимая с себя ответственность, возлагали ее на иностранцев, на американцев, хотя это была полная ложь. (Сегодня в Кемерове происходит почти что то же самое: местная власть винит всех, но только не себя —З. Е.).

И вот еще одна задача, которая стояла передо мной: развенчать эту версию. А она была очень тогда популярной и до сих пор такой остается. Ну как-то нам кажется, что наше оружие самое лучшее в мире. Это не так. Не самые лучшие лодки уже давным-давно, не самые лучшие танки, не самые лучшие самолеты».

К главкому ВМФ Куроедову Милашина попадает чудом.

«2001 год: уже Владимир Владимирович Путин пришел к власти и уже объявил войну средствам массовой информации, но еще вольница ельцинская немножко оставалась. Были ельцинские чиновники, например Сергей Ястржембский, советник президента. Ельцинский человек, не в смысле, что ельцинский-ельцинский, а в смысле, что у него виденье и мировоззрение были ельцинские, то есть он абсолютно нормально относился к тому, что главком ВМФ Российской Федерации должен дать интервью «Новой газете», а как же иначе. И Ястржембский очень сильно помог».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

И вот приходит Елена Милашина к Владимиру Ивановичу Куроедову, главкому ВМФ, такая маленькая девочка в красном костюмчике. Он смотрит на нее потрясенно: «Вы Милашина?» — «Я Милашина». Ну да, коротенькая юбочка, пиджачок.

Сигареты забыла, как всегда. Попросила у него тут же, с ходу. «Петр Великий» он курил. Вообще, кошмар, а не сигареты, но что делать, дареному коню в зубы не смотрят. Ну Куроедов расположился вальяжно, маленькая, хорошенькая девочка, чего бояться, подумаешь, из газеты…

«Я помню, как у него эта улыбка после первых моих вопросов начала пропадать-пропадать, и к концу интервью он уже почти кричал: «Откуда вы это все знаете?! Кто вам все это сказал, как вы это узнали?! Вы тут разговариваете, как будто вы специалист… Я тут специалист, вы не специалист, вы не можете это все знать!»

Но я привыкла к таким реакциям. Сначала, когда меня видят: девочка-ромашка, а потом… И я его, как Тузик грелку… Ну то есть приперла своими вопросами. Потому что вот есть такой алгоритм действий — через сколько часов вы должны объявить по поводу аварийной лодки боевую тревогу? Как вы должны дальше действовать, как вы должны устанавливать связь с аварийным экипажем?

Есть вопросы, на которые невозможно ответить ложью. Он специалист, он главком ВМФ, я его спрашиваю: «Вот вы знакомы с приказом (своим собственным)?» — «Да, знаком». — «Что в нем написано?» — «Вот то-то, то-то». — «А что вы сделали на «Курске»?» — «Мы сделали…» — «Это является нарушением?» Все, здесь просто логика, чистая логика, когда человек вынужден сказать правду.

Когда по поводу этого интервью говорят о его хамском тоне, я отвечаю: покажите мне хоть один мой хамский вопрос. Ну да, можно сказать: «А почему она имеет право это спрашивать?» Ребята, я журналист. Это мое как раз конституционное право — спрашивать. И не моя проблема, что я готовлюсь к интервью, а мой собеседник считает, что я дура. Это не моя проблема, это проблема моего собеседника».

Пока шло интервью, Милашина выкурила у Куроедова всю его пачку сигарет. Он, конечно, позлился: «Откуда вы это знаете? Как вы это…» Но нормально расстались. Лена смеется: «Я со всеми расстаюсь после интервью нормально, меня никто еще не бил за интервью».

Это интервью стоит, чтобы его читать и перечитывать. Высший пилотаж! Кто не читал — прочтите. «Новая» за 13 августа 2001 года. Называется «Сигнал SOS не могут расшифровать 12 месяцев».

«Понимаете, одно дело — узнать технические все эти термины, другое дело — изложить как историю. Нугзар учил меня рассказывать людям истории. То, что я узнала, он учил меня излагать на бумаге. Он проверял меня, хотя видел, что я абсолютно уверенно в фактуре ориентируюсь, ну для него это тоже было открытие, он не технарь и никогда не служил на флоте, но и я не дочка военных, хотя меня все спрашивают: «Дочка военных?» Нет, не дочка военных, папа у меня строитель».

После «Курска» Милашина стала писать про все трагедии, которые случались у нас на флоте, писала и про воровство, и про коррупцию огромную, когда продавали наши корабли за бесценок. Флот стал одной из ее основных тем.

А в пятнадцатую годовщину гибели «Курска» начала публиковать документальную сагу о бесславной истории создания российского морского спасателя «Игорь Белоусов». Благодаря Сергею Шойгу вплотную наблюдала за скрытой от гражданских «кухней» принятия решений в армии. Рассказывала читателям «Новой» о том, как лоббисты в погонах приносят в жертву коммерческим интересам государственные задачи. Как бездарно распоряжаются миллиардами. Как нагло врут и уклоняются от исполнения приказов.

«Шойгу повторил, в общем, подвиг Ястржембского: допустил меня ну практически до уровня руководящего состава и армии, и флота. Это когда он стал министром обороны. И именно Сергей Шойгу тогда познакомил со своим замом Юрием Борисовым, который меня до сих пор поздравляет с 8 Марта. Борисов отвечал за вооружение.

Во-первых, если бы не наше вмешательство, спасатель этот был бы вообще не построен. Потому что то, как его делали и создавали, — это было нарушение всех требований и всех инструкций».

Надо прочитать в «Новой» — если кто опять же не читал — трагикомедию Елены Милашиной «На дне». Как она всю минобороновскую знать посадила перед собой… И та же история: «Кто эта маленькая девочка…» А маленькая девочка их всех поймала за руку…

Потом были обращения и в Следственный комитет, и в прокуратуру военную…

«Но и сегодня, восемнадцать лет спустя после «Курска», — с печалью констатирует Милашина, — у нас так и нету спасательных средств. И если вдруг «Курск», не дай бог, повторится, будет ровно та же самая история. Притом что за эти годы освоили огромный бюджет на оборону, который был выделен государством. И здесь на самом деле претензий к тому же Путину или правительству у меня нет. Были выделены большие средства на то, чтобы у нас появились средства спасания на море. Другое дело, как эти средства были израсходованы. Эти претензии, конечно, к Министерству обороны, к нескольким министрам — Иванову в первую очередь, Сердюкову и теперь к Шойгу.

Просто жалко, что я одна про это писала. Специализированные издания строчили: то, что я пишу, — это фигня, полный непрофессионализм и прочее. А вот тех СМИ, которые, по идее, могли бы встать рядышком со мной и расследовать эту ситуацию, их опять не оказалось рядом. Как и в Беслане».

Беслан — крупнейшее (несколько десятков статей) и самое протяженное по времени милашинское расследование в «Новой». За эту свою многолетнюю работу она не представлена ни к одной профессиональной премии. Таково было именно ее условие.

«Беслан — это тоже не просто ходить, людей опрашивать. Это куча технических опять-таки знаний, которые надо было иметь… То же самое исследование этой школы, обмерка школы, которое мы помогали делать Савельеву; сбор фото- и видеосвидетельств, и прочее, и прочее, чтобы Юрий Петрович все проанализировал, хронологически расположил.

И все опять повторилось: Беслан с самого начала полон лжи… Нельзя было слепо доверять официальной версии власти об обстоятельствах штурма и гибели заложников. А журналисты приехали, ужаснулись тому, что там произошло, и уехали. Все писали про эмоции: погибли люди, погибли дети, страшно, страшно, страшно… Но эмоции были в Беслане не главное, потому что за эмоциями власть прятала правду. Она эмоционально стравливала или натравливала нас на террористов — они негодяи, они за все несут ответственность. Никто с этим не спорил, это не нужно доказывать. Но вопрос — как террористы смогли это устроить — тоже немаловажен в этой ситуации, а он забылся за тем, что «террористы-негодяи все это устроили».

Штурм и переговоры. Какие переговоры вела власть? Что она сделала для спасения этих людей? Или она сразу готовила их убийство? Есть ли разница между убийством террористами заложников и убийством государством заложников? Позволено ли государству убивать людей, чтобы убить террористов? Почему-то в Беслане только мы одни задались этими вопросами. И очень долго мы — единственные — писали на каждую годовщину, что штурм начался не со взрывов террористами спортзала, а с обстрела спецназовцами спортзала. И главной задачей штурма и власти вообще в Беслане было убить террористов, эту ситуацию закончить любой ценой. И цена этому — 186 детей из 333 погибших.

Возможность спасения заложников доказал Аушев, он вывел накануне штурма 26 человек. Это много. Это значит, потенциал для переговоров и спасения детей был. Но не это было главное для нашей власти.

И долгое время 1 сентября мы писали одну версию того, что произошло в Беслане, а государственные СМИ — совершенно противоположную, а СМИ, которые вроде как негосударственные, либеральные наши коллеги, они писали: «Ну вот по версии Савельева и по версии «Матерей Беслана», случилось то-то, а по версии такой-то, случилось так-то». И вот это «по версии», «по версии»… А вы для чего нужны? Вы пойдите и разберитесь или хотя бы почитайте следственные материалы. Да, их не дадут вам в Следственном комитете, но они все есть у Эллы Кесаевой или у Юрия Петровича Савельева.

Я сама не верила поначалу, что Савельев — человек абсолютно системный, человек, которого и Путин, и все эти Сечины, Нарышкины, Медведевы и прочие знали, и он их знал, они все для него были студентами, питерцами, Нарышкин у него долгое время жил дома, пока где-то учился; что этот человек, «родинец» (партия «Родина»), депутат Госдумы, бывший ректор Военмеха — знаменитого питерского Балтийского государственного технического университета (это наше авиастроение, ракетостроение, артиллерия и прочее), подготовит очень честный доклад по Беслану и представит его парламентской комиссии. И отдаст этот доклад нам для публикации в «Новую». Савельев настолько человек с той стороны, что мне до упора не верилось, что он это сделает… Но он сделал!

Это был уже следующий этап, когда мы анализировали, каким образом террористы попали в Беслан, как вообще случился Беслан. И здесь была командная работа, и куча журналистов из «Новой» приезжали в корпункт, меняли друг друга, и каждый находил очередной штрих к общей картине, которую мы восстанавливали, как пазл.

Безусловно, огромный вклад в эту работу внесла Марина Литвинович. Она зафиксировала максимально документально и сам процесс судебный по Кулаеву, и многие вещи.

Мы с Мариной вместе ездили на суды в Беслан, но у нее были возможности финансовые, а у нас тогда их не было… Интернет же только начинал работать, у нас не было никакого фейсбука, он только создавался. А Марина на свои деньги наняла человека, который приходил на суд, на диктофон записывал и расшифровывал каждое судебное заседание. Все эти расшифровки потом Савельев анализировал, все эти показания заложников — где кто сидел вот в эту минуту, где он потом оказался после взрыва… Это было все проанализировано, собрано, и создано математическое моделирование первых взрывов, и была воссоздана вся картина того, что на самом деле там происходило. Это очень кропотливая работа, которую он, собственно, и провел, и доказал, в том числе подкрепив это расчетами, что вот здесь могло взорваться только такое количество взрывчатки и никакое другое, и первый взрыв произошел здесь, на этом месте… И потом его версию отрицали официально… Потом все-таки признали, что да, здесь был первый взрыв, но взорвалось не то, что говорит Савельев (гранаты из гранатометов), а взрывчатка. На что Савельев говорил: «Если бы взорвалась взрывчатка, эти люди бы погибли, а эти люди остались живы, и они все свидетельствуют. Не могла она взорваться. А если бы вот здесь взорвалось вот такое-то количество взрывчатки, был бы такой пролом, а он гораздо больше…»

И все эти расследования воплощались в тексты. Говорит: «У меня один механизм — тексты».

Кстати, о милашинских текстах.

Блистательный редактор того «Нового мира», которым руководил Твардовский, человек, который редактировал Солженицына (!) и всех самых великих в возлюбленном отечестве, Инна Борисова писала: «…мгновенность первой реакции сопрягается у Милашиной с медленной поступательностью исследования, которое набирает у нее не энергию и азарт, а ясность и глубину. Через ясность она подбирается к новому сгустку проблем и сомнений. С максимальной тщательностью отчистив любую недосказанность или двусмысленность до полной отшлифованности, она лишь тут позволяет себе сделать следующий шаг, чтобы опять отчищать и отшлифовывать. Это неторопливое продвижение к истине продиктовано то ли ее взыскательностью к собственной зоркости, то ли неисчерпаемым терпением и выдержкой в способности ждать, когда события определят или выболтают свой собственный вектор. Напряженностью этого ожидания словно бы вытягивает из событий их ход, т.е. делает их траекторию видимой, уловимой».

Те, кто говорит о Милашиной пренебрежительное: «А-а, она не журналистка, она правозащитница», — выкусите! Конечно, это не ваша придворная журналистика, это жизнь в журналистике по правде, на высокий лад.

Или вот опять про Милашину: «Стирать со своего удела малейший налет исключительности». Наш майор Измайлов всегда восхищался Лениным знанием Кавказа. А она говорит, что ее знание Кавказа — это и Эльвира Николаевна Горюхина, и он, Вячеслав Яковлевич Измайлов, и Нугзар Микеладзе, и Наташа Эстемирова.

«У нас, по большому счету, две легенды в «Новой» — учительница Горюхина и майор Измайлов. Они не журналисты, их судьба заставила описать свою жизнь, свои встречи с людьми. Так бы они, может быть, на этом и не подвизались. Но поскольку пришли в «Новую», то вынуждены были следовать ритму этой газеты, а ритм и суть этой газеты — не устану повторять — это тексты… В случае Эльвиры и Измайлова — гениальные тексты.

Измайлов к тому же очень точный человек. Знаете, такое ощущение, как будто каждого человека в своей жизни он анкетирует — откуда родом, когда родился, чем занимался, какое образование, какие родственники… Я понимаю, зачем это нужно, попозже поняла.

Внимание к людям и внимание к фактам… Измайлов этому меня учил в Чечне, потому что там это очень важно. Потому что если ты чей-то родственник, ты из этого села, то это многое уже говорит о человеке. В Чечне это специфика — кланы, вирды (религиозная принадлежность), тейпы, районы… Ну и через эти все вещи ты начинаешь понимать регион, этнос, любить этих людей, знать их сильные и слабые стороны…

И еще мое знание Кавказа — это Нугзара заслуга, потому что Нугзар сам тоже Кавказ безусловный, но при этом абсолютно открытый, то есть у него шор кавказских не было, как и у Яковлевича, это свободные кавказцы, действительно такие горцы».

Что касается нашумевшей на весь мир темы чеченских геев в нашей газете, то Милашина сдержанна, никакой эйфории: «Спасти людей — это хорошо. Но я-то чего добиваюсь своими текстами? Возбудить уголовное дело, что было бы сигналом тому же Кадырову и власти, что больше таких вещей нельзя допускать. Я добиваюсь результатов. В нашей системе координат, которую выстроила власть, это невозможно в принципе. Но это не значит, что не нужно этого добиваться».

С Наташей Эстемировой Лена познакомилась в 2005 году. В 2009-м Наташу в Чечне убили.

«Наташа была учительницей. Учительство вообще очень сильную доминанту имеет в человеке. Вот у Оюба Титиева то же самое, он тоже учитель. Наташа учительница истории была. И она совсем не умела ненавидеть.

Кадырова раздражало и раздражает, что ему не подчиняются, потому что он падишах. А Наташа говорила с ним абсолютно на равных.

Мы с вами что можем сделать? Мы с вами можем перестать со своими недругами разговаривать, общаться. А можно приказать убить. Вот разница, понимаете?

Была версия у официального следствия о том, что Наташу убили боевики. Мы доказали, что вот этот конкретный боевик не имеет к этому отношения никакого. Но не смогли заставить следствие все-таки расследовать причастность к ее убийству сотрудников Курчалоевского РОВД, притом что само следствие в общем-то не отрицает, что это они».

Говорю: «Лена! У вас все темы тяжелые, сложные, опасные». Смеется: «Это потому, что я театр не понимаю». И дальше: «Я не считаю, что мои темы — самые опасные. Понимаете, самая опасная работа — это когда ты сидишь в своем маленьком городке, ничем и никак не защищенный, и пытаешься писать правду. Опасно быть криминальным репортером, потому что у нас криминал — это очень опасно. Опасно сейчас писать про ФСБ, да и, в общем, всегда было опасно, а сейчас особенно. Вот что делает наш Роман Анин, например, это очень опасно, потому что те люди, о которых пишет Анин, вообще самая безнаказанная категория людей в России.

Что касается Чечни, по поводу которой все говорят, что это самая опасная тема, я считаю, что на самом деле в нас всех говорит страх перед Кадыровым… Это больше наш общий страх перед Кадыровым, а не реальный. И чем меньше будет этот страх, тем менее опасной будет моя работа по (в) Чечне. Чем меньше мы будем бояться Кадырова, все мы, тем безопаснее будет работа тех, кто там непосредственно работает».

Она уже давно не пишет легко и быстро. А только — отчаянно, мучительно.

Но меня дико бесит, когда о ней говорят, что она — человек войны.

Кто? Милашина?!.

Которая до одури любит шататься по магазинам (вместе это делаем) в поисках славной кохточки? Или сидеть часами в кафе за чашкой кофе. Или слишком много смеяться. Или искренне и неподдельно радоваться чужим успехам, что в нашей профессии, наверное, самое трудное.

Она обидчива, но отходчива.

Любит дарить.

Выросла в семье, где все понимали, что такое хорошо, и всегда старались поступать «в отношении людей, в отношении животных, в отношении друг друга» только хорошо.

Потом — прямо из семьи — пришла в «Новую». («Это продолжение моей семьи. И здесь я тоже очень защищенный человек. Моя моральная оценка, она совпадает полностью с тем, что здесь есть».)

Почти каждый год с дикими скандалами пыталась уйти из газеты. Держали ее за руки и за ноги. («А потом как-то… Не знаю, повзрослела, наверное, когда Нугзар заболел. После того как Нугзар заболел и умер, три года уже не ухожу никуда и вообще перестала скандалить в газете»).

Она понимает, что нигде бы, ни в одном месте не дали бы ей возможность орать, топать ногами, бросаться своими удостоверениями, доказывая, что вот это надо делать, и точка. («Ну где бы еще я могла заниматься своим «Курском», или своим Бесланом, или своей Чечней, тратить на это столько времени, сколько я считаю нужным, публикуя то, что считаю нужным, работая в таком ритме, в каком считаю нужным?»)

«Новую газету» считает лучшим проектом современной России. («Она была сделана вами, основателями, буквально на коленке и чудом вообще продержалась, и до сих пор чудо, что существует».)

Я очень боюсь за Милашину.

И очень ею горжусь.

Благодаря ей (и тем нашим друзьям-коллегам, которых мы вместе с ней любим) у меня нет тоски по героям и голода на масштабность.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68