Молодые всегда безрассуднее. Они острее воспринимают несправедливость. Несвободу. Неправду. Они несдержанны на язык. Они меньше осторожничают. Они еще небитые и нетертые.

Они пылкие. Да просто молодые.

Многих раздражает молодежь. Многие хотят найти на них управу. Всегда так. В любые времена они чаще всего оказываются под ударом. Их преследуют. Но это нам только кажется, что им нечего терять.

Сейчас часто поминают сталинские времена. Сравнивают с ними нынешние. Некоторые с ужасом, а многие с тоской. Но представление об этих временах для всех нас — и тоскующих, и ужасающихся, уже полны стереотипов.

Перед вами — опыт чтения одного политического дела 30-х годов. 28 молодых людей в руках одного, тоже молодого, следователя. Посмотрите, как это делалось при Сталине. И — читайте дела сами. Их слишком много еще — непрочитанных.

А каждое такое дело — это люди. Они были. Читайте дела. А иначе — будто ничего и никого не было, и можно по новой.

34-й трамвай

27 декабря 33-го года по улице Мясницкой, которая уже пятнадцатый год как Первомайская, но все зовут ее по-старому, идет 34-й трамвай. Улица завалена снегом, расчищены лишь рельсы. В трамвае едет семнадцатилетний мальчик, рожденный накануне революции, ровесник этого нового мира. Мальчик тощий, остроносый и очень ушастый. Он держит под мышкой папку с рисунками. Зовут его Эрос.

Такое необычное имя ему дал отец, он у него эллинист, первый переводчик Кавафиса на русский язык. После революции отец много голодал, наверное, поэтому умер так рано — в 51 год. Это было совсем недавно — семь месяцев назад. Эрос смотрит в трамвайное окно.

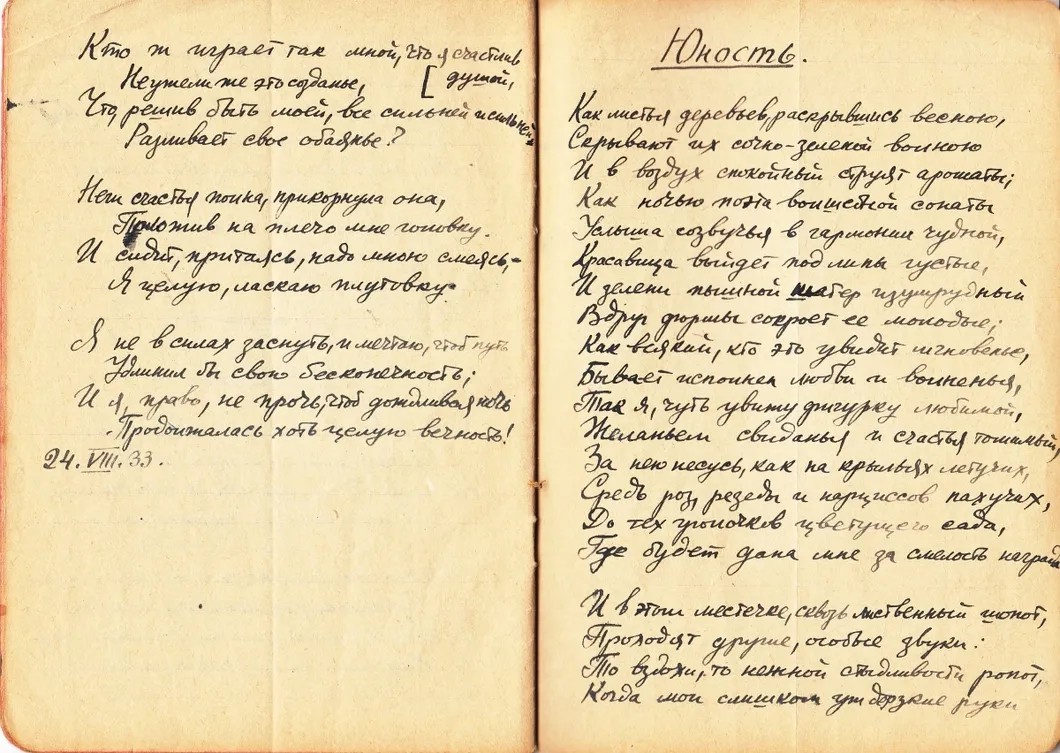

Он очень любил отца. Тогда, в мае, он даже завел тайную тетрадь, в которую записал стихи, сочиненные на его смерть. Все они были, конечно, сильно в духе Лермонтова, но в семнадцать это еще можно. Одно из них называлось «Зачем жить?».Теперь, в декабре, он все еще страшно тосковал по отцу, но уже нашел ответ на этот вопрос. Он даже написал об этом стихами (в ту же тетрадь) как о свершившемся, но на самом деле только мечтал об этом — о первом поцелуе. Да, он влюблен!

Влюблен и смотрит через трамвайное окно на любимую Москву совсем другими глазами. Первокурсник Эрос едет на занятия в знаменитый Юшков дом — тот, что с ротондой, на Мясницкой, 21. Раньше там был ВХУТЕМАС, а теперь — Полиграфический институт. Четвертый месяц Эрос учится в группе «А» в мастерских Кардовского и Крымова. Жаль, отец этого не знает и не видит, а ведь он теперь рисует много лучше.

Справка на арест

Следователю Стефанскому в декабре 33-го всего 25 лет, он еще даже не младший лейтенант, а просто уполномоченный. Поэтому, будучи малоискушенным в делах госбезопасности, он просто переписывает донос (со всеми ошибками доносчика) — и справка на арест готова.

Начинает Стефанский сразу безграмотно: «В полиграфическом институте выявлена контр-террористическая группа из числа студентов данного института». То есть группа по борьбе с терроризмом? Пишет, как умеет: что эти «лица группируются на основе общности политических взглядов», что они «крайне озлоблены против соввласти и партии», что хотят свергнуть существующий строй, ведут антисоветскую агитацию и «проявляют особую враждебность к вождю партии товарищу Сталину». И еще «в вопросах искусства целиком противопоставляют современным целеустановкам».

Далее Стефанский приводит примеры антисоветских высказываний:

«Вот, товарищи, посмотрите на наших колхозников в деревянных «сталинских» ботинках — изодранных и голодных, которые мечутся по городу…»

«Мне приходилось видеть в Сибири, как живут национальные народности. Эти люди жили раньше бедно, а сейчас совсем превращены в нищих… хуже, чем наши колхозники. Проклинают, как и мы, советскую власть и готовы растерзать Сталина за весь обман».

«…а здесь, в Москве, сидят крысы и знают только издавать приказы, не видят, что там творится за стеной».

«Все наши вожди — трусы, покажутся на трибуне и сейчас же стараются спрятаться. Сталин пешком разучился по улице ходить со страха, у него скоро ноги атрофируются, на фордах, как генералы, раскатывают».

«Сталин у нас — это тот же фараон при Египте, только теперь в СССР, это паразит человеческого рода».

Увлекшись цитированием, Стефанский проговаривается про неких студентов, в присутствии которых звучат неосторожные речи. Вот и стукачи.

«Террористические намерения против товарища Сталина» молодой следователь иллюстрирует цитатой одного из студентов-художников: «Попал бы он к нам, мы бы его так разрисовали». Крамолу Стефанский чувствует даже в следующем: «На устраиваемых сборищах группа занимается читкой есенинских произведений, одновременно обсуждают и личные произведения контрреволюционного содержания: «О пропащей жизни», «Наше дело кабаки», «Плюй на все, смотря с высот» и т. д.».

Последний абзац состоит из двух слов: «Подлежат аресту».

Аресты

Справка на арест подписана ночью 28 декабря 1933 года. Тут же выписаны ордера. К утру этого дня все восемь студентов уже арестованы. Конечно, за ними пришли ночью — уж такие азы неопытный следователь Стефанский успел усвоить.

Арестованным Владимиру, Жану и Константину — по 22 года, Анатолию — 21, Сергею — 27, Степану — 19, Ростиславу и Эросу — по 17. Все они первокурсники, учатся в одной группе.

Из анкет, заполненных сразу же в ночь ареста, следователь тут же выхватывает строки, свидетельствующие о неблагонадежности арестованных и о неслучайности их ареста: у Владимира во время ареста конфискованы «записки на немецком языке», у Ростислава в графе «имущественное положение в момент ареста» написано: «дом и корова», Константин — «бывший дворянин» и поляк, Эрос — «сын литератора», к тому же, по протоколу обыска, во время ареста, помимо стихов и писем, у него конфискован линолеум — это слово обведено (а обведенные или подчеркнутые слова — это уже приговор)… Так что следователю Стефанскому будет на что опереться. А у кого в анкете ничего криминального нет, как у Жана, сына жестянщика (если имя Жан само по себе уже не криминал), то впереди допросы…

Следующий день

Утром 28 декабря по Мясницкой навстречу шестому идет тридцать четвертый трамвай, как наступающий 34-й год, но Эроса в нем уже нет.

Его мама, Александра Филипповна, за полгода до этого похоронившая истощенного и измученного жизнью впроголодь мужа, присутствовавшая при аресте худенького, остроносого, так похожего на своего отца ее единственного сына, утром 28 декабря с укутанным в шаль неживым лицом идет в аптеку, где работает ручницей (так в 30-х называются фармацевты), потому что сегодня четверг, и аптека, как обычно, открывается в 9 часов.

В этот день на занятия не являются восемь студентов. Конечно, все это замечают. Никто не знает, в чем дело, но догадываются. Некоторые с ужасом вспоминают, где, когда и при каких обстоятельствах общались с исчезнувшими однокурсниками. Один из них, Юра Феоктистов, вспомнил, что брал у Эроса его стихи, а потом вернул их со своими критическими замечаниями на полях. А теперь Эроса взяли, у него был обыск, а вдруг разберут его почерк на полях, вдруг узнают, что это его рукой… Страшно.

Вечером, вернувшись из аптеки, мама найдет последнюю тетрадку стихов сына — ту самую, где про смерть отца и про первую любовь. Не сразу найдет. Потому ее и не конфисковали при обыске, что стихи слишком интимные и Эрос их прятал. Ну и не хотел огорчать маму. Теперь она читает и плачет и думает, что даже не знает имени этой девочки, в которую ее скрытный сын так влюблен. Последнее стихотворение в этой тетрадке называется «Юность».

Первые допросы

Некоторые студенты на первых допросах ведут себя даже дерзко. Заявляют, что не знают, по какой причине их арестовали, и требуют предъявить им конкретное обвинение. Стефанский или его помощники (в команде несколько следователей) в ответ предлагают сознаваться самим. В чем именно, не говорят. Поэтому первые допросы обычно заканчиваются ничем. Затем ребят вызывают повторно…

Уже 30 декабря Жан на допросе сознается во всем, даже в том, что называл Сталина зверем. Правда, через несколько дней отказывается от своих показаний. А еще через несколько — раскаивается и опять во всем признается.

Владимира Стефанский допрашивает 1 января (молодой следователь работает без перерывов на новогодние праздники). Жуткие штампы из протокола допроса Жана перекочевывают в протокол Владимира: и про его «полное разоружение», и что страна идет в тупик, и про то, как группа «направила острие своей враждебности» на резкую критику существующего строя и вождей партии. Когда допрашиваемых несколько, а язык у них один — это потому что допрашивает их один и тот же человек. «Острие враждебности» — так Стефанский представляет себе язык современной молодежи.

Всего, конечно, Стефанский не сочинил. О том, что народ голодает, ребята знали, видели своими глазами, голодали и сами. Могли ли они обсуждать это между собой? Да. Могли ли они обсуждать это с одобрением? Нет. Поэтому вдруг среди нагромождений штампов и канцелярщины Стефанского прорывается живая речь Константина:

«Обсуждая вопрос сельского хозяйства, мы приходили к выводу, что взятый курс на коллективизацию является неверным, ведущим деревню к исключительному обнищанию и голоду. Фактами, доказывающими правоту этих взглядов, служили и служат — голод на Украине, Урале, голод в Москве, где только с наступлением холодов реже стало можно встретить валяющихся на тротуарах людей, в страданиях, измученных голодом (валялись разные по полу и возрасту, начиная от взрослых мужчин, кончая больными женщинами и малолетними детьми), а правительство лишь только занималось и занимается изданием законов о сдаче хлебозаготовок, о выселении кулаков, «кулаков», которые сгорбились на земле, вместо оказания помощи пострадавшим от голода, вместо разрешения полной свободы крестьянству в его труде и сбыте продуктов своего труда. Год от года экономическое положение трудящихся страны становится все хуже и хуже. О хорошем пишут лишь только советские газеты, а живая действительность говорит о совершенно обратном. Это положение нас выводило из равновесия».

Эрос на своем первом допросе, на следующий день после ареста, виновным себя не признает. Говорит, что дома у его одногруппника Ростислава они «занимались рисованием, но отнюдь не антисоветской агитацией». На втором допросе Эрос уже «разоружается». Признает себя врагом советской власти. «Имея на дому ряд печатных принадлежностей, мне казалось, что я мог бы их наряду со всем использовать в целях агитации». «Мне казалось, что я мог бы» — этого Стефанскому достаточно для обвинения, больше Эроса ни разу не допрашивают.

14 января Стефанский пишет следующую справку на арест — еще на четверых студентов. Среди них — двадцатилетний Юра Феоктистов. Днем он сдал зачет по рисунку, а ночью — у него уже первый допрос.

В этой справке на арест следователь уже называет группу «контр-революционной террористической». Стефанский потихоньку входит во вкус. Замысла у драматурга нет, он импровизирует.

Работа над ошибками

По неопытности следователь Стефанский делает много ошибок. И не только орфографических (Орджоникидзе у него разъезжает на «Коделяке», например). Некоторые пришлось исправить — даже отпустить одного на волю!

Допросив на следующий день после ареста 19-летнего студента Степана Дудника, следователь понял: вышла промашка. Неожиданно выяснилось, что Степан — бывший беспризорник, вор-карманник, имеет шесть уголовных судимостей и еще летом этого года сидел в Белбалтлаге. Тогда как раз развернулась пропагандистская кампания по «перековке человеческого сырья», и в честь открытия Беломорканала были досрочно освобождены «социально-близкие элементы», в том числе Дудник. И теперь он учится на первом курсе Полиграфического института и получет стипендию 100 рублей из фонда им. Горького.

Степан сказал следователю, что он благодарен советской власти за то, что она направила его на верный путь, и что с остальными арестованными студентами он не водился. Объяснил так: «По учебе являюсь совсем отстающим и хорошие взаимоотношения имею лишь со студенткой Евлановой Ниной, комсомолкой, которая взяла меня на буксир и помогает мне в учебе».

5 января Степан освобожден.

Эволюция замысла

Далее ордера на арест выписываются веером. Ребят допрашивают, появляются новые имена — сначала только студентов, потом всех подряд — знакомых, соседей, бывших одноклассников…

Идет эволюция замысла. К середине января конечную цель разоблаченной им организации Стефанский формулирует как «установление русского фашизма в стране». Теперь, после промашки с Дудником, арестовывают явно неблагонадежных: бывшего дворянина, сына полковника, сыновей бывших торговцев, у одного из которых «в хозяйстве имеется дом и корова». Еще один. Еще четыре. Еще восемь.

Бывший мещанин, сын итальянского музыканта, техник-строитель Дирижаблестроя, сын цеховика… Еще двое. Еще шестеро. Шофер, он же сын попа (это в анкете и обведено, и подчеркнуто — двойной приговор), немец, сын донского казака…

Итого: 28 человек. Большинство — возрастом от 19 до 22. Одному — 27, двоим — 17. Из них 9 — студенты Полиграфического института. Остальные: электромонтеры и техники различных заводов и предприятий, старший техник-архитектор Сануправления Кремля, референт-переводчик Уралвагонстроя, массовик Московского детского радиовещания, шофер винно-коньячного завода…

На конец января все они уже «члены контрреволюционной фашистской группировки». Аппетиты росли, замысел менялся. Странно вообще, как Стефанский остановился на 28. Скорее всего, был ограничен в сроках. Не в количестве же фигурантов дела.

И если студентов Полиграфического объединяло хотя бы то, что все они учились на одном курсе и в одной группе и были друг с другом знакомы, то остальных — только фантазия молодого следователя. «Молодежь» — найдет объединяющее слово Стефанский. Потом добавит: художественная и техническая.

Путь к фашизму

К 21 января Стефанский уже забудет, что когда-то, в самом начале, окрестил группу студентов Полиграфического института «Издателями». Теперь в его сценарии появилось другое, более яркое, название — «Союз русских патриотов». Студенты вообще отошли на второй план — они пешки.

Главную роль получает 22-летний электромонтер Александр Ботин. На четвертый день пребывания в изоляторе он дает признательные показания. Якобы он, Ботин, создал организацию «Союз русских патриотов», не вынеся того, что хозяевами России стали «нацменьшинства, никакого права на страну не имеющие, а русский народ под их игом влачит свое жалкое существование». Поэтому он и его единомышленники, решив свергнуть существующий строй и установить фашистскую диктатуру, приступили к вербовке лиц, выработке программы и устава.

Программу действий организации составили с Чистяковым и Мешковым в Нескучном саду у моста окружной железной дороги. Эту программу все трое на допросах излагают под копирку, слово в слово. Коротко: устроить новую революцию, установить фашистскую диктатуру с русским диктатором во главе, предоставить всем русским все демократические свободы, а коммунистов и их сочувствующих (даже русских) репрессировать, объявить свободную торговлю, разогнать колхозы, объявить свободное землепользование…

Через какое-то время даже неприхотливому Стефанскому бросается в глаза некоторая неувязка: абсолютно интернациональный состав организации и ее «русские» цели и задачи. Что может удержать в одной страшно секретной организации, например, еврея и антисемита? Выход прост. Фигурантов с еврейскими фамилиями вызывают на допросы. Появляются показания: меня, конечно, смутило отношение такого-то к евреям, но… в конце концов он меня завербовал. Некоторые евреи с легкой руки следователя идут еще дальше: уже сами вербуют в организацию ярых антисемитов.

Каждый член организации обязан завербовать не менее 10 человек — строго законспирированное звено. Еще нужно организовать свою типографию, чтоб печатать листовки, прокламации и воззвания. И вот один из «главарей» этой «фашистской организации» просит знакомого студента Полиграфического института Юру Решетникова «достать ему печатный линолеум или кожи для обмотки валика печатного станка». Решетников линолеум так и не нашел (ни одной листовки в деле нет), но зато его нашел Стефанский — у юного художника Эроса, любителя линогравюры.

Книжечка

После второго допроса Эроса не вызывали полтора месяца. У него было время вспомнить всю свою жизнь.

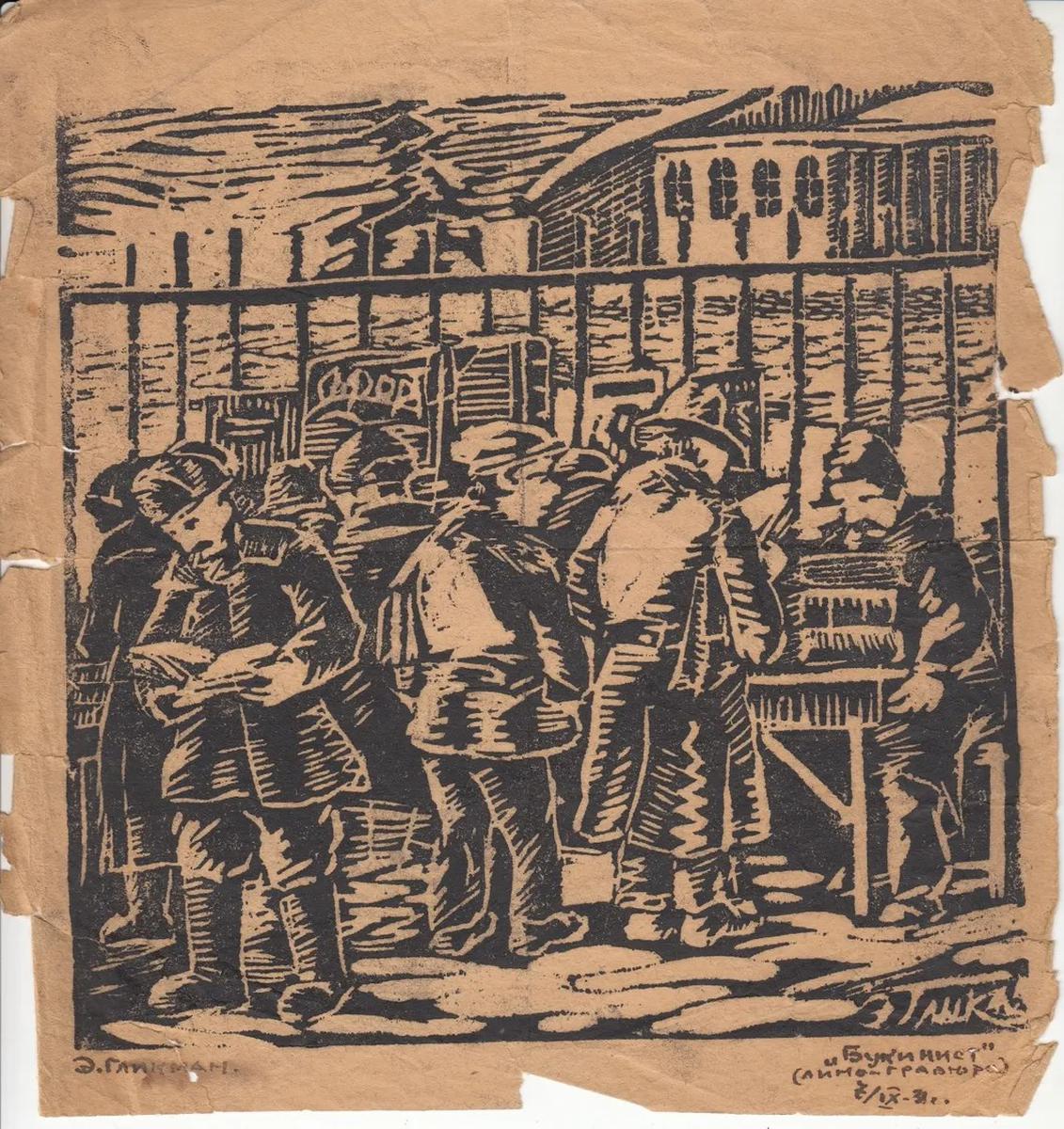

Он всегда предпочитал графику. Когда ему было пятнадцать, он сделал книжечку. Она называлась «Страшная ночь», в ней было два рассказа Антона Чехова. Издана она была в издательстве «Стикс», эмблемой которого служил аккуратный гробик с венком на крышке. Название книжки тоже было выложено гробами, из которых вылезали скелеты и гнались за убегающим от них человеком. Жуть. Самое то, когда тебе 15. В книжечке было девять иллюстраций. Стоила она 50 копеек, и не зря: сделана была добротно, даже убедительно. И один человек удивленно сказал Эросу: «Я не помню у Чехова такого рассказа». Эрос так хохотал.

Потом он сделал иллюстрации к переведенному отцом роману Массимо Д’Адзельо «Этторе Фьерамоска». Отец был не только эллинист, он знал 17 языков. Переводил романы Перри, Валье-Инклана, новеллы и пьесы Пиранделло, известный труд немецкого музыковеда Курта Закса «Современные оркестровые музыкальные инструменты»… Опять отец. Эрос подумал: хорошо, что он уже мертв.

Книжечку при аресте не взяли — она могла показаться настоящей. Но забрали все его рисунки, какие нашли. Карикатур на советскую власть там, конечно, не было. В основном любимая Мясницкая, трамваи, люди… У матери осталась лишь папка с детскими рисунками, которые он сделал, когда ему было лет 14–15, и которых он теперь стеснялся, не любил, электричку даже перечеркнул крест-накрест.

Все эти детские линогравюры — «Сапожника», «Электричку», «Букиниста», трамваи на Мясницкой, Юшков дом с ротондой… — и книжечку, и тетрадку со стихами — все, что найдет в доме, что не конфисковали, его мама Александра Филипповна сложит в папку, надпишет ее именем сына и отдаст на хранение родственникам. Она ждет своего собственного ареста. Ей хочется, чтобы что-то уцелело.

Разоружение

Большинство протоколов допросов написано рукой следователя и лишь подписано арестованными. Все признательные показания начинаются почти слово в слово: «осознав, что дальнейшие препирательства лишь только усугубляют мою вину… желая полностью разоружиться перед соввластью… я решил дать совершенно откровенные показания…» Язык у драматурга кондовый.

Массовые «разоружения» лишь иногда спотыкаются. Например, Андрей Оппель отрицает все обвинения. Стефанский исправляет ситуацию: через четыре дня Оппель во всем сознается. Или вот Константин Оберг категорически отказывается оговаривать себя — через три дня он уже излагает свои антисоветские взгляды как по учебнику. С отрицавшим все Арнольдом Штейнбрехером вышло еще быстрее: Стефанский сделал так, что тот все понял в течение дня — к вечеру он уже во всем сознался. Как ему это удается? А вот так.

На очной ставке Мееровича с Фишером первый говорит о втором страшные вещи: и что он «ярый национал-социалист», и что «с восторгом провозглашал и восхвалял Гитлера», «рьяный защитник фашистского террора», «ярый антисемит». За всю очную ставку Фишер произносит лишь: «Да, подтверждаю». Ну а то, что и Фишер, и Меерович избиты, и что у последнего перевязана голова, — этого в протоколе не пишут.

Однако некоторым сходит с рук. Например, Феоктистову. Он отказывается давать показания и признавать себя виновным. Но уже середина февраля, и Стефанскому не до него — «колоть» всех, видимо, слишком долго и уже не нужно — количество разоружившихся перевешивает все. Позже это Феоктистова и спасет.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Все 28 еще молоды, только двое женаты, лишь один имеет ребенка — у Троицкого трехмесячный сын. Как и Эрос со своим линолеумом, Константин Троицкий обречен: «сын попа» подчеркнуто красным карандашом. На допросах он сознается «в своей преступной деятельности» и добавляет (недоработка Стефанского! — прорывается голос настоящего Троицкого): «Я считаю себя человеком со слабым характером и думаю все время, что я никогда не смог бы вести какую-либо агитацию и вообще дело против власти».

Февраль подходит к концу. Следствие окончено.

Приговор

В деле нет никаких вещественных доказательств, не прилагаются даже доносы, которые явно были. Только самооговоры и оговоры друг друга. А мифический идеолог группы, которого одинаковыми словами упоминают «создатели», не только не арестован — даже не найден.

Но 25 февраля у Стефанского уже готово обвинительное заключение. Итак, Секретно-политическим отделом ПП ОГПУ МО ликвидирована контрреволюционная фашистско-террористическая организация, именовавшая себя «Союзом русских патриотов».

Кто в нее входит? «Молодежь из социально чуждой среды». Всего 28 человек (месяцем позже будет арестован 29-й). Стефанский подчеркивает их «социальное прошлое»: «из торговцев — 4 человека, сын полковника — 1, сын служителя культа — 1, сын фабриканта — 1, из дворян — 1, из мещан — 3, сын почетного гражданина — 1, из семьи репрессированного — 1, из служащих — 13, из рабочих — 3». И служебное положение: «Студентов — 11, техников — 9, архитекторов — 1, младших инженеров — 1, служащих — 2, электромонтеров — 3, шоферов — 1».

Что они хотели? По версии следствия: свергнуть советскую власть, убить вождей, установить буржуазно-фашистскую диктатуру.

Что они делали? Выработали устав, вербовали членов, создали ячейки, пропагандировали, «пытались создать технику для издания контрреволюционных листовок» (вот он — линолеум!).

Все получают 58-ю статью и лагеря сроком от 3 до 10 лет. Самым юным — семнадцатилетним Эросу и Ростиславу — «по молодости» трехлетний срок сокращают на одну треть.

26 февраля начальник Секретно-политического отдела ПП ОГПУ МО Радзивиловский ставит на обвинительном заключении «утверждаю». Все. Дело сделано.

Работа над ошибками-2

Через три месяца, в мае 34-го, тот же майор Радзивиловский получит от прокурора ПП ОГПУ МО Яковлева секретную записку с просьбой на ближайшем заседании тройки поставить на пересмотр дело одного из тех 28. «Представленные документы характеризуют Феоктистова как вполне советского человека с бодрым настроением в соцстроительстве», — пишет прокурор.

Майор откроет папку и посмотрит, что же это за документы. Сверху будет заявление самого Феоктистова, бывшего студента, ныне зэка Дмитлага, написанное им карандашом и перепечатанное его отцом на машинке. Феоктистов признается, что действительно был знаком с двумя другими студентами — фигурантами дела (один из них — Эрос), но что почвой, на которой они сблизились, «была литература, точнее — поэзия… Мы даже не разговаривали, а просто декламировали друг другу нравящиеся нам стихи…», пишет, что никогда нигде никаких политических разговоров от них не слышал, что «подло и беззастенчиво оклеветан» и получил свои пять лет лагерей ни за что.

«Я сын коммуниста, находящегося в рядах ВКП(б) с 1920 г. Рос и воспитывался я в обстановке вполне советской, так как большинство посещавших отца товарищей — коммунисты», — заканчивает Феоктистов-младший, а старший, перепечатав его, прилагает к заявлению стихи сына, чтобы прокурору «был яснее облик человека, судьба которого теперь зависит от вашего вмешательства». И в конце отец приписывает: «С коммунистическим приветом».

Дальше в папке — стихи. Майор ОГПУ останавливается на стихотворении «Еще о романтике», читает: «Нас много безусых, / Нас много горячих, / Не видевших крови, / Не знавших войны, / Но мы не канючим, / Не хнычем, / Не плачем — / Мы боремся, / Строим, / И стройкой полны. / Мы жизнь переделаем, / Старь перекроим, / Всю молодость вложим / В иные бои. / У каждой эпохи / Свои есть герои / И подвиги тоже свои». Бывшему студенту на тот момент 21 год. Майору — 29. Он читает дальше: «Ночь проходит. / В морозном рассвете / Любим, пьем и поем до конца, / И бросаем деньги на ветер, / И на ветер бросаем сердца… / Умолкаем… / И город слышим, / И сердец опаленных стук / Мы, влюбленные в снег на крышах / И в горячие губы подруг».

И майор пишет: «Немедленно освободить». 5 июня 34-го Феоктистов освобожден и «передан под личное поручительство» отцу. Так, проглотив 28 человек, ОГПУ выплюнуло одного назад. Повезло Феоктистову тогда, во время допросов, что у Стефанского не дошли до него руки.

Улица Кирова

А в Москве наступил 34-й год.

Мясницкую еще раз переименовали — теперь в улицу Кирова, и на сей раз новое название приживется.

Мимо Бутырской тюрьмы, в которой молодой следователь допрашивает своих ровесников, ходят трамваи. 29-й идет отсюда по Новослободской улице, затем по Каляевской, пересекает Садовое кольцо, идет по Малой Дмитровке до Бульварного, далее — по Большой Дмитровке, поворачивает налево на Театральный проезд, идет мимо Большого театра, до площади Дзержинского, мимо ОГПУ, и, наконец, по Мясницкой — до бывшего ВХУТЕМАСа, ныне Полиграфического института, где на первом курсе в группе «А» продолжают учиться двое студентов, написавших доносы.

Эросу в Бутырском изоляторе исполнится 18.

На следующий год в Москве пустят метро, а с бывшей Мясницкой снимут рельсы.

20 лет спустя

Пока жив Сталин, ни одно из поданных ходатайств о пересмотре дела или о снятии судимости даже не рассматривается. Но когда в 55-м Троицкий (тот самый шофер) подает очередную жалобу, его вызывают на допрос. И он говорит, что он ни в какой группе не состоял и что ему до сих пор неизвестно, была ли вообще такая организация на самом деле — «Союз русских патриотов». Рассказывает: «При допросе следователь Пруслина сама писала протокол и заставляла меня подписывать, но поскольку я не подписывал… пришел еще один следователь — мужчина… наступил каблуком мне на пальцы ноги… они вдвоем заставили меня писать под диктовку…»

Так как Сталин уже мертв, то к показаниям Троицкого относятся с вниманием и через Центральное адресное бюро ищут 22 человека, проходивших по тому же делу, которые могут подтвердить его слова. Ни одного из них обнаружить не удается. Тогда на допрос вызывают некоего человека, скорее всего, автора доноса на студентов (в справке на арест Стефанский упоминал его фамилию именно в этом контексте). Его допрашивают, и он уверенно заявляет (ведь уже не 33-й, а 55-й): «Ни о какой антисоветской организации среди студенчества нашего института я не слышал и считаю, что такой организации вообще у нас не было». Но, видимо, слова последнего для следователей ничего не стоят, и Троицкому в пересмотре дела отказывают.

Одновременно с Троицким в очередной раз пробует достучаться до правосудия его «подельник» Фишер. На этот раз он шлет заявление самому председателю Верховного Совета СССР Ворошилову, просит снять судимость — «ибо я ни в чем не был повинен». Сообщает, что свой 8-летний срок отбыл в Ухтижмлаге и что до сих пор там — в Ухте (Коми): «С 34-го по 51-й год, сначала в заключении, а затем по вольному найму, я работал на заводе по добыче радия в качестве мастера цеха. Эта работа очень отразилась на моем здоровье. Кроме того, я 22 года уже нахожусь безвыездно на Севере…»

В этом же, 55-м году Глафира Исааковна Меерович пишет генпрокурору СССР Руденко: «К вам обращается старый, 75-летний человек… Мой сын… в январе 1934 года ушел из дома и с тех пор не возвращался. Путем долгих хлопот я затем узнала, что он арестован… Первое время я получала от него письма, до 37-го года, а затем он совсем пропал… Прошу помочь мне в моем горе… прошу узнать и сообщить мне, жив ли мой сын и, если жив, где он находится».

Письмо ли несчастной матери сдвинуло это дело с мертвой точки забвения, или показания Троицкого, что к нему применяли «незаконные методы ведения следствия», или жалоба больного Фишера, но 5 января 56-го зам. военного прокурора Московского военного округа подполковник юстиции Трапезников направляет дело начальнику УКГБ МО генерал-майору Крайнову с требованием проверить оперативные материалы, на основе которых были составлены справки на арест. Трапезникова интересует, при каких обстоятельствах были получены признательные показания, которые почти все начинаются одинаковыми словами о «разоружении».

Задача оказалась непростой.

По различным инстанциям рассылаются запросы. Поиски идут по трем направлениям: через Центральное адресное бюро, через милицию и по линии КГБ. 28 фигурантов дела буквально объявлены в розыск.

Кого нашли

Наконец в июне 56-го допрашивают уцелевших Фишера и Горлова. Первый отсидел 8 лет, второй — 3. Больше никого из 28 пока не нашли.

Фишер говорит, что просил пересмотреть дело много раз, начиная с 34-го года. «Я ни в чем невиновен… Стефанский меня лично избивал и требовал, чтобы я сознался в том, что являюсь участником организации… Я категорически это отрицал. …Подписал я этот протокол в силу того, что допросами Стефанского был доведен до такого состояния, что мне все стало безразлично. …Стефанский меня избивал кулаками. Бил он меня по лицу и бокам. Бил меня Стефанский только один. Другие лица не избивали. Бил он меня во время допросов в своем кабинете в Бутырской тюрьме. …Примерно на трех допросах Стефанский брал в руки пистолет, ходил по кабинету и перебрасывал его с руки на руку. …Стефанский устраивал допросы также, когда мне не давал продолжительное время спать. Когда он уходил, то со мной сидели другие лица… С Мееровичем я учился в школе… В начале 33-го… мы стали снова встречаться. …При встречах мы часто играли в шахматы, пили пиво и вели беседы на различные обыденные темы. …Я допускаю мысль о том, что в беседах между собой мы могли высказывать суждения, например о том, что в столовых кормят плохо, или говорить о том, что плохо идет снабжение продовольствием. Но дальше таких суждений мы идти не могли. …После осуждения мы с ним встретились, когда нас отправляли из Москвы по лагерям. Я тогда оказался в одном вагоне с Мееровичем… В беседе Меерович мне тогда сказал, что меня оговорил, и тогда же прямо в вагоне об этом написал заявление. Судьба этого заявления мне неизвестна… У Мееровича при допросе на очной ставке со мной была забинтована голова…»

Горлов про следователя Стефанского сообщает следующее: «Он на меня кричал, оскорблял, допрашивал по ночам, но мер физического воздействия не применял». И хотя Горлов обвинение категорически отрицал, но был все равно осужден, много раз писал жалобы с просьбой пересмотра, но безрезультатно.

Итак, в ходе «проверки материалов дела на предмет установления обоснованности осуждения привлеченных по делу лиц» «были передопрошены арестовывавшиеся ранее по настоящему делу» Фишер и Горлов. В результате дело было направлено в Военную прокуратуру «на предмет отмены решения тройки ПП ОГПУ МО от 26.2.34 и прекращения дела».

В августе 56-го решением Военного трибунала Московского военного округа постановление тройки ПП ОГПУ МО от 26 февраля 34-го года отменено, дело за отсутствием состава преступления прекращено, все 28 человек реабилитированы. Лишь троим справка о реабилитации вручена лично.

Где остальные 25?

Девять человек были расстреляны в 37-м или в 38-м.

Двое точно умерли в лагере.

Некоторые из выживших после первой посадки получили второй срок. В том числе Владимир Григорьев, одногруппник Эроса. Он отбыл 8 лет в Норильлаге и был повторно арестован день в день ровно 16 лет спустя — 28 декабря 49-го (арест утвердил лично министр госбезопасности СССР Абакумов). И за то же самое, за что уже отсидел, Григорьев был сослан на поселение в Красноярский край.

Юрий Феоктистов, которому так повезло в 34-м, в 38-м был вновь арестован и осужден повторно на 3 года. Он умер в 77 лет, был главным художником Рижского театра русской драмы.

Про остальных почти ничего неизвестно.

А вот судьба бывшего карманника Дудника сложилась удачно. Перековка удалась. Участвовал в выставках, преподавал, писал Ленина и Сталина, Горького и доменщика, бригадира-чабана и сталевара, ткачих и ковровщиц, депутатствовал, ездил в загранкомандировки, стал заслуженным и народным художником, имел ордена и медали, 6 марта 53-го написал «Сталина в гробу», умер на 83-м году жизни.

Судьбы следователей

Помимо самих осужденных, следователь 56-го искал и тех, кто их осудил, — бывших сотрудников 4-го отделения Секретно-политического отдела ПП ОГПУ МО. Вот что ему удалось выяснить.

Александр Стефанский на момент пересмотра дела в 56-м проживает в Москве, на Арбате, и работает на «Мосфильме». Известно, что Стефанский в 37-м был уволен из органов, но во время войны он уже опять в НКВД и в 45-м имеет звание майора, а также две медали «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды.

Его помощники по делу Эроса и других — Виктор Аленцев, Анатолий Козлов и Иван Коротков — в 56-м все еще трудятся в КГБ, а Евдокия Пруслина работает юрисконсультом Мосгорширпотреба.

Допрошены они не были.

Антресоли

Несколько лет назад я разбирала антресоли и нашла там папку со странным названием — «Эрос».

Передо мной было то немногое, что осталось от человека. Все, что не забрали при обыске, что сохранила его мама, работавшая ручницей в аптеке, что хранил потом мой дед, что непонятным, чудесным образом пережило блокаду Ленинграда и прямое попадание снаряда в дедову квартиру, а затем, после смерти деда, пережило бесприютные скитания моего отца по коммуналкам и общежитиям страны — от Ленинграда до Владивостока и обратно… И вот, через 83 года после его ареста, я открываю папку и беру в руки книжечку под названием «Страшная ночь».

Затем разглядываю пожелтевшие гравюры. На картинке, нарисованной 13-летним мальчиком, торговец пирожками дымит папиросой. В электричке, перечеркнутой крест-накрест, дядька в шляпе читает газету, пока все вокруг дремлют. Другой, в ушанке и валенках, тоже с папиросой в зубах, прямо на мостовой читает книгу, которую только что купил у уличного букиниста. У здания ВХУТЕМАСа вовсю работает Метрострой. Сапожник в рубахе, подпоясанной ремнем, сидит у окна и чинит башмак. А на Мясницкой встретились два трамвая — шестой и тридцать четвертый, сзади к тридцать четвертому прицепился заяц, может, студент.

Но как выглядел мой дядя, я не знала до 2017-го.

Лагерные портреты

Эросу Гликману и Ростиславу Горелову было по 17 лет, когда их арестовали. Отбывать срок их отправили вместе в Темниковский лагерь на станции Потьма в Мордовии. Там они сразу же попали на общие работы и долго бы не продержались. Спас их художник Владимир Николаевич Эссен (иеромонах Вениамин), он руководил в этом лагере художественной мастерской и взял мальчишек с лесоповала к себе. Эссен, пока его не расстреляли в 38-м, успел помочь многим.

Что стало с Эросом — неизвестно. Домой он больше не вернулся. А Горелов дожил до 87 лет. Работал в стиле соцреализма, преподавал рисунок и живопись, а перед смертью передал свой архив в «Мемориал». И в этом архиве — два портрета Эроса, написанные Гореловым в лагере, один в 34-м, другой в 35-м. Благодаря портретам известно, что Эрос был жив в 34-м и 35-м. Больше никаких следов его жизни обнаружить не удалось.

Я их посмотрела — портреты. И шла после «Мемориала» по голой, бестрамвайной Мясницкой и никак не могла поверить, что это были глаза 18-летнего человека, нарисованные тоже 18-летним человеком…

В 93-м году 77-летний Горелов обращался в отдел реабилитации УМБ РФ. Писал им: «Помогите мне выполнить свой долг перед невинно пострадавшими. Я — художник… Хочу создать образы этих ушедших товарищей по институту и по данному делу на холсте…. прошу дать возможность получить переснятые фотографии…» Не дали. Горелов прожил еще 10 лет, но портреты нарисовать так и не смог.

Свою же фотокарточку, сделанную в ОГПУ в момент ареста, Горелов все-таки как-то раздобыл. Карточка одна на двоих: видимо, пожалели на них, несовершеннолетних, отдельный кадр. Так я увидела совсем другого, еще долагерного, Эроса — тощего, остроносого и очень ушастого.

Читайте дела

Это было мое первое дело в жизни. Когда ты сам в архиве, берешь тома, несешь их к столу, открываешь, читаешь. Это было так тяжело, что моя психика выдумала защиту: я переворачивала страницу за страницей с тайной и абсурдной надеждой, что вот сейчас что-то случится, этот страшный сон рассеется, и всех ребят отпустят домой. Ничего не могла с собой поделать — надеялась до последней страницы четвертого тома. Вскоре все 28 человек стали мне как родные, но все же судьба мальчика Эроса волновала больше всего.

Когда я начала читать — я перестала спать. Бессонница длилась много дней.

Я не понимала, зачем «приговорен к высшей мере наказания» — к расстрелу — они обязательно пишут красным карандашом. Даже спустя 20 лет, отвечая на запрос следователя, ведущего дело о реабилитации. Зачем? А где не пишут красным — там подчеркивают им напечатанное. В глазах от него рябило. От красного.

Не в силах держать это в себе, я начала говорить. Почти все, кому я рассказывала эту историю, задумывались и вдруг говорили: «А вот мой дедушка… надо бы тоже…» Так можно думать долго. Я и сама не сразу перешла к активным действиям.

Толчком для меня послужили две вещи. Прошлой осенью я увидела в Сети коллажи Хасана Бахаева: он взял из архивных дел сталинского времени портреты расстрелянных молодых людей и соединил их с фигурами в современной одежде. Это было первое. Затем я попала на акцию «Возвращение имен», которую «Мемориал» организует каждый год на Лубянской площади. Отстояв 4 часа, прочтя данное мне имя расстрелянного и добавив имя моего дяди, произнеся его вслух… Это было второе.

Я догадывалась, что будет очень тяжело — читать дело. Так и оказалось — очень тяжело. Я ходила в Госархив как на работу. Зал там холодный. Все сидят тепло одетые. Когда читаешь такое дело, невозможно достаточно тепло одеться — все равно будет холодно. Иногда были приступы отчаяния: зачем это все знать? Но я вспоминала слова моей подруги Руты Ванагайте, написавшей книгу «Наши» о холокосте в Литве. На мой вопрос, зачем людям знать страшные вещи — не лучше ли оставить их в неведении, она ответила: «Нужно знать! Чтобы взрослее стать. Сколько еще человечество может жить в детстве?!» Рута права. Это дело изменило меня. Так, как я бы пожелала и другим. Оно в правильную сторону меня изменило.

Я специально публикую список всех осужденных по делу Эроса. Посмотрите его. Эти ребята были арестованы молодыми, у большинства из них не осталось прямых потомков. Даже если это окажется очень дальний вам родственник, возможно, вы единственный человек, который у него есть на свете. И тогда действуйте. Ведь если человека погубили и от него ничего и никого не осталось, это не значит, что его не было.

Прочтите его дело. Читайте дела.

P.S.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68