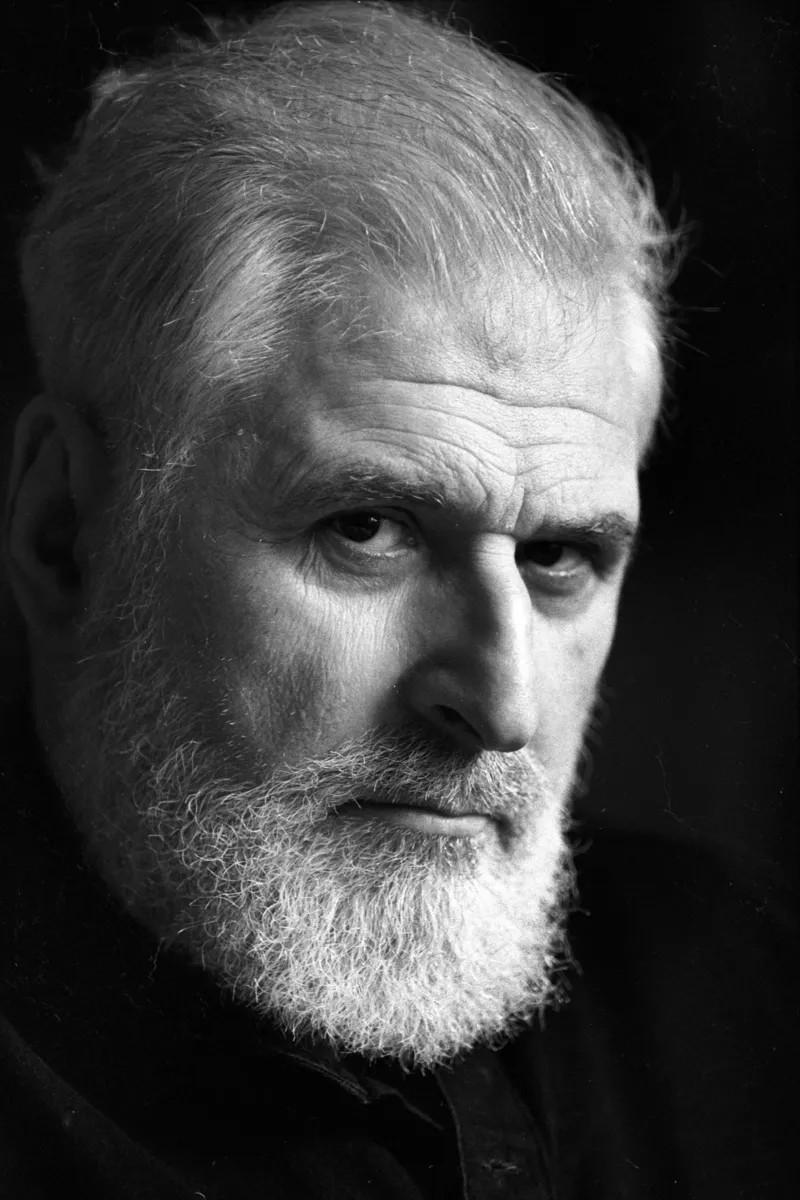

На этой фотографии Гоги Харабадзе.

В Грузии этой информации было бы достаточно. Известность этого человека соперничает с уважением к нему.

Он большой нравственный актер. Смысл этого определения в том, что он, будучи театральной звездой, отказался от сцены, когда ему, романтику театра, показалось, что современное лицедейство перестало отвечать его критериям искусства.

В знаменитом Театре имени Руставели он был успешен и востребован настолько, насколько может быть востребованным актер, сыгравший шекспировского Лира. Но он ушел. А профессию сохранил, время от времени являясь на экране с программами, в которых видел честный смысл, среди которых классическая грузинская поэзия и удивляющий многосерийный фильм по Евангелию (режиссер и художник Тимур Сумбаташвили).

Харабадзе не пользовался гримом, но представал перед зрителями Иоанном, Марком, Лукой, Матфеем. И каждый был наполнен смыслом самого Текста.

Гоги всегда замечательно читал стихи. Русские поэты и переводы при абсолютной чистоте языка завораживали обаятельной грузинской интонацией и тонким пониманием слова.

Грузинская же поэзия — была и остается его призванием. Мало того что Харабадзе на сцене сыграл Илью Чавчавадзе, а в кино блистательно гениального Галактиона Табидзе, он создал звуковую антологию классического грузинского стихотворения.

Масштаб захватил Георгия Езекиевича. У него возникла идея начитать и записать на диски Новый, а затем и Ветхий Заветы! Здесь я поставил восклицательный знак, чтобы вы представили объем и ответственность замысла. Патриарх — Католикос Грузии Илиа II одобрил идею Гоги и помог ему в работе. У них давно сложились замечательные отношения.

Знакомство с Патриархом

Я был свидетелем их первой встречи. Мы с друзьями Гоги ехали по Кахетии на праздник Алавердоба в старинный храм. Дорога была узкой, а мы были веселы и ни в какую не хотели пропускать вперед, как нам казалось, партийную черную «Волгу». А когда все-таки прижались к обочине, увидели в окне хорошее лицо совсем нестарого мужчины, который, улыбаясь, перекрестил нас.

Это был Илиа, который торопился на свою первую службу в храме Алаверди.

Спустя годы мы с Гоги и нашим любимым другом художником Мишей Чавчавадзе пришли в гости к Патриарху и, напомнив ему нашу встречу на дороге, попросили прощения.

— Но в чем вина? Я помню, что вы уступили нам дорогу.

9 апреля

Я сидел в редакции, когда позвонил Гоги.

— Сегодня по Руставели прошли бронетранспортеры. Наверное, ночью будет. Прилетай!

К этому времени на главном проспекте Тбилиси шел бессрочный митинг. Грузия хотела свободы. На тротуарах и мостовой собрались тысячи мужчин, женщин, детей. Говорили речи (тогда было можно), пели, танцевали. Постепенно от еженощных бдений люди уставали, и толпа редела, но вызывающий проезд по городу боевых машин взволновал горожан. Люди заполнили всю центральную часть проспекта. В Тбилиси были стянуты регулярные войска.

Харабадзе встретил меня на аэродроме и отвез домой. Я взял один аппарат со вспышкой, рассовал по карманам пленку, и мы, прихватив сына Гоги, Георгия, отправились на митинг. Гоги узнавали все, и мы беспрепятственно прошли сквозь толпу к лестнице перед Домом правительства, на площадке которой у микрофона выступали ораторы.

Я достал из-за пазухи аппарат Canon A1 и стал наводить объектив на демонстрантов.

— Не надо, дорогой! — вежливо, но твердо сказал бородатый человек. — Мы не знаем, зачем ты это делаешь.

Гоги отошел от меня к ведущему митинг, и через несколько минут я услышал из динамиков на грузинском и русском языках:

— Друзья! Вместе с Гоги Харабадзе (это было словно пароль) к нам пришел корреспондент из Москвы (имя, фамилия). Доверяйте ему. Вот он.

Вокруг меня образовалось пустое пространство, чтобы меня было видно.

В это время у микрофона появился Патриарх. Он был взволнован и напряжен.

Он сказал, что войскам, которые стоят на площади, дан приказ применить силу и любым способом разогнать митинг. Это может быть опасно. Он призвал укрыться за оградой церкви Кашвети.

Люди встали на колени, зажгли свечи и стали читать молитву, слаженно, словно в храме. Да это и был их храм — Грузия. Они были дома и не собирались уходить с площади.

— Я остаюсь с вами! — сказал Илиа II.

Гоги перекрестился и сказал:

— Иди работай!

Подробности этой ночи — не наша сегодняшняя тема.

После прохода (четыре в ряд) бронетранспортеров, жестокой активности солдат, слезоточивого газа и паники я не мог найти Гоги, хотя мы находились недалеко друг от друга. В то время как меня возле гостиницы «Интурист» атаковали неизвестные, сломав аппарат и погубив одну из пленок, Кахи Кавсадзе (помните Абдуллу из «Белого солнца пустыни») и Гоги Харабадзе открыли двери театра Руставели и прятали там людей, спасающихся от агрессии советской армии.

Ночью мы встретились дома на кухне.

— Все видели, что ты пришел туда с Гоги, — сказала замечательная Бела, жена Харабадзе. — И они могут прийти к нам с обыском за пленками. Отдай их мне. Только заверни в целлофан.

— Куда ты их спрятала? — спросил Гоги, когда она вернулась.

— Я отнесла их к соседке, которая печет торты на свадьбы, чтобы она закопала их в муку. Они не догадаются.

— Ни за что не догадаются, — кивнул Гоги.

Благодаря добрейшей Беле, воспитавшей двоих детей и четырех внуков (три внучки), родилась крылатая фраза.

Консультация профессора

Вячеслав Иванович Францев вышел из соседнего вагона «Красной стрелы» и, прихрамывая, пошел по перрону Московского вокзала в Питере. Поравнявшись с нами, он сказал:

— Днем я на конференции, а вечером Савва Ямщиков (знаменитый искусствовед и реставратор русской иконы и живописи) пригласил в баню в «Асторию». Приходи с другом.

Более развернутой беседе мешали японские девушки, окружившие нас и приехавшие пятью минутами ранее. Накануне в Москве, увидев высокого красавца грузина в шапке «мономаха» и шубе, они обалдели настолько, что одной из них (особо хорошенькой) в утешение на морозе я отдал свою лысеющую монгольскую дубленку. (Из этого поступка можно сделать вывод, что хорош был не только один Гоги.)

— Вы позорите своим поступком нашу страну перед иностранцами, — сказала переводчица.

Теперь дубленку вернули, и авторитет страны восстановлен.

— Кто этот симпатичный человек? — спросил Харабадзе.

— Это Францев — великий сердечный хирург.

— Мне надо с ним проконсультироваться.

Вечером мы встретились в бане гостиницы «Астория», куда мы поселились без всякого блата и взяток, — просто Гоги подошел к девушке-администратору и своим актерским шепотом узнал, нет ли у них для него свободного номера. Дальше, Бог свидетель, что не вру, она не сказала, что мест нет, а спросила его, какого цвета штоф на стенах комнаты он бы предпочел?! Ощущая себя лишним в этом диалоге, я стоял в стороне, словно незнакомый, чтобы не портить эту фантастическую ночь европейского сочельника. «Голубой устроит?» — спросила она. «Да, именно голубой». Он улыбнулся, и я подумал, не поискать ли мне на сегодня где-нибудь ночлег.

В этом номере я сфотографировал Харабадзе в роскошном синем бархатном костюме (о нем мы вспомним) и босым.

Гоги долго искал момента для консультации с медицинским светилом, и наконец он наступил, когда Вячеслав Иванович остался в парилке один, пока мы с Саввой пили чай (!).

— Профессор! — сказал Гоги. — Дело в том, что у меня гипоталамический синдром с вегетососудистыми срывами. Я уже долгое время не могу выпить даже стакан вина.

Тут Вячеслав Иванович с интересом посмотрел на собеседника.

— Рассказывайте!

— Я актер. Однажды, когда я играл Эдипа в Метехском театре, с колосников на меня упал прожектор и по касательной ударил по голове.

— Ты доиграл?

— Доиграл.

— Молодец! — сказал Францев, пожал руку и быстро вышел из парилки.

— Кто это? Он что, правда, доктор медицины? — возмущенно спросил меня Гоги.

Потом, приехав в Москву, Вячеслав Иванович восстановит свое реноме в глазах Харабадзе, отлучив его от гипоталамического синдрома с вегетососудистыми срывами настолько, что и сам выпьет стаканчик-другой, сидя за столом в тбилисском доме, куда пригласил его Харабадзе.

Крылатое выражение

Теперь время вспомнить о крылатом выражении Гоги.

В разгар застолья с любимыми друзьями — художником Мишей Чавчавадзе, архитектором Лело Бокерия, документалистом Колей Дроздовым, режиссером Отаром Иоселиани, детьми и мной — Францев строго (он бывал замечательно строг) спросил:

— Гоги! А почему Бела не сидит с нами за столом?

— Слава! Ты хачапури любишь?

— Люблю, — ответил Францев.

— Или Бела, или хачапури, — произнес Гоги.

Как устроены наши грузины

Несколько раз в год я ездил на Курский вокзал встречать четырнадцатый, если мне не изменяет память, поезд Тбилиси — Москва. Там, в вагоне № 7, от Гоги приезжали ящики с домашним и заводским вином, которые потом размещались на балконе, с целью быть выпитым с московскими и тбилисскими друзьями.

Наши близкие грузины устроены так: когда ты приезжаешь в Грузию, они накрывают стол. Когда они приезжают в Россию, они все равно накрывают стол.

Почти у каждого живого человека есть (или был) свой друг-грузин. У актеров, у партийцев, у ученых, писателей, кровельщиков, врачей, инженеров… У всех, кто хоть раз побывал в этой стране. Почти, я написал. Кажется, у премьера и президента друзей там не было, и они не испытали, наверное, нашей любви. В этом их проблема. И наша.

Однако доверительные связи, которые притирались и вытерпливались более двух веков, не удалось разрушить войной и великодержавным хамством. Запас тепла по обе стороны Кавказского хребта не израсходован. Самолеты с российскими визитерами переполнены. В тбилисском аэропорту напряженных путешественников ждет неожиданность — улыбка, мгновенный проход границы и бутылка вина, если праздник.

Наши с Гоги круги и дома переплелись. Мы жили и живем в ожидании общения с друзьями для подтверждения жизни.

Он любил моих родителей, я — его.

Когда-то я приезжал к Гоги, и его отец, Езекия, которого все звали дядя Жора, спрашивал меня:

— Ну что там в правительстве? Давно был в Кремле?

И хотя я не был в Кремле даже на экскурсии, приходилось рассказывать ему анекдотические слухи. Он был когда-то достойным хозяйственником. Попытка всучить ему взятку хоть тушей барана (раз он не брал деньги) закончилась для барана плачевно. Дядя Жора выбросил его с балкона прямо на улицу Барнова. Он всегда ругал правительство, московское и грузинское, и научил этому занятию своего сына, хотя, думаю, барана Гоги выбрасывать бы не стал.

Двадцатилетний коньяк

Гоги подарили бутыль виноградного спирта. Набрав бутылок 0,7 из-под вина он принялся изготавливать коньяк, вливая в разбавленный спирт расплавленный на свече в столовой ложке сахар и чуть добавляя ванили. Бутылки он снабжал адресными этикетками: «Славе Голованову», «Сереже Юрскому», «Мите Чуковскому», «Славе Францеву», «Сереже Бархину», «Гие Данелии», «Белле и Боре» и т.д. Всего 16 штук.

В момент закупоривания заглянул Отар Иоселиани.

— Вот, — сказал Харабадзе, — на заводе мне дали двадцатилетний коньяк. Хочешь попробовать?

Иоселиани взял коньячный стакан, поплескал в нем по кругу напиток, понюхал и выпил.

— Это хороший коньяк, — сказал он, к этому времени часто живавший в коньячной Франции.

В это время в комнату вошел Мишико Чавчавадзе, и Гоги повторил ему легенду с двадцатилетним коньяком. Миша не стал требовать специальной посуды. Он выпил рюмку и сказал:

— Гоги! Много сахара положил.

Отар привез эту посылку в Москву.

— Я хотел познакомиться с человеком, — сказал он, — которому коробку с Гогиным коньяком до самолета тащил сам Мишико Чавчавадзе.

И мы познакомились. На всю жизнь.

День рождения

Утром позвонили из Тбилиси Гоги.

— Мы с Мишей и Лело зашли в хинкальную, чтобы отметить твой день рождения.

Я жил тогда на Беговой, в однокомнатной квартире, куда набилось человек тридцать. Многие были мне знакомы. А с кем-то познакомился тут же. В четырехметровой кухне на полу сидела симпатичная чукча и устрашающим ножом строгала замороженную рыбу. Оказалось, что это президент (по-нынешнему) Чукотки, чудесная умница Анна Нутэтэгрынэ. И только мы с ней разговорились, как входная дверь отворилась, и я увидел Гоги, Мишу и Лело. В Москве. На Бегах.

От неожиданности и радости бухнулся на колени. Не стыдно.

— Как вы?

— У меня — ни репетиции, ни спектакля. Встретил Мишу. У нас сорок рублей было. У Лело тоже сорок. Остальные взяли в долг.

— Как будто, — засмеялся Миша.

Поросенок героя для героя

— Это не первый раз, когда ты угощаешь достойных людей ворованной на чужих банкетах закуской, — с фальшивой укоризной сказал Харабадзе. — Вспомни жареного поросенка для Беллы Ахмадулиной.

Мы сидели в сэвовской гостинице «Мир» на роскошном банкете в честь юбилея Героя Соцтруда поэта Ираклия Абашидзе. Столы были полны вкуснейшей грузинской еды, и через каждые три метра на блюдах лежали жареные поросята. Целиком. Когда официальные речи закончились и началось застолье, официанты стали забирать поросят, чтобы, разделав их, вернуть гостям.

— Слушай, Гоги, нас пригласили к себе Белла и Боря. Там, в мастерской у Мессерера, в гостях тоже Герой Соцтруда, тоже поэт и тоже Абашидзе, но уже Григол. Ты же знаешь, они с Ираклием в ревностных отношениях, потому его здесь нет. Посидим немного и пойдем?

— К Белле с пустыми руками?! — вскричал Гоги, свирепо подняв бровь. — Минуточку! (Это уже официанту, который потянулся к нашему поросенку.) По традициям грузинского застолья один поросенок не должен быть тронут ножом. Он олицетворяет целостность круга друзей, которых пригласил столь уважаемый человек.

Официант недоуменно посмотрел на красивого, представительного, идеально одетого для торжества бородатого грузина, поставил блюдо и удалился.

— Что ты придумал, Гоги? — спросил наш сосед по столу и товарищ Виктор Мишин, бывший в ту пору первым секретарем ЦК комсомола.

— Мы придем к Белле и угостим Григола Абашидзе поросенком, украденным со стола Ираклия Абашидзе. Красиво? И ты, Максимыч, нам поможешь его вынести. На тебя никто не подумает.

И на него, действительно, никто не подумал.

— Как мы вам рады, ребята! — сказала лучезарная Белла. — Григол, Боря, посмотрите, что они принесли. Где вы его взяли в это время?

— Сам пришел, — неожиданно смутившись, сказали мы.

У Примаченки

Есть такое украинское слово — щiрость. Это вроде щедрости, только больше относится к душе. А украинский я вспомнил потому, что мы с Гоги приехали в село Болотня, недалеко от Чернобыля, к гениальной украинской наивной художнице Марии Примаченко, с которой я дружил много лет, а Гоги стал своим с первой минуты.

— Сколько ей, под восемьдесят? Я ее люблю, она настоящая женщина. Понимаю Сержика Параджанова, который опекал ее.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Мария Авксентьевна, опираясь на костыли, которые сопровождали ее с детства, с редкой улыбкой смотрела на Харабадзе. Было видно — понравился. Она даже хотела его женить на аккуратненькой односельчанке, обманувшись из-за седеющей бороды в возрасте «жениха». И потом от смеха утирала слезы, узнав, что «невеста» чуть не в два раза его старше.

Вернувшись в Тбилиси, Гоги пришел к своему приятелю — заведующему складом Лавки художников Алику Гургенадзе:

— Голландская гуашь у тебя есть?

— Только для членов президиума Союза.

— Давай всю! Марии Примаченко пошлем.

— Нет, Гоги, убей! Всю не могу. Давай председателю один комплект все-таки оставим.

Этими красками Мария работала больше года.

Эпизод без песен в темноте

Мы сидели в темной, холодной квартире Гоги Харабадзе. Электричества нет, газа нет. Время такое. На столе вино, лобио, хлеб. Празднуем встречу.

— Мне позвонил человек, — говорит Вахушти Котетешвили, поэт, собиратель грузинского фольклора и кровный брат нашего друга Славы Голованова. — Шутит в трубку: это бочка Диогена? Нет, дорогой, это Диоген без бочки.

Дом Вахушти сожгли во время гражданской войны 92-го года.

— Несмотря на то что поиски независимости подтолкнули грузинских руководителей сократить изучение русского языка, я прочту вам Цветаеву, — говорит он.

Я — страница твоему перу, Все приму. Я белая страница. Я — хранитель твоему добру: Возвращу, и возвращу сторицей… Хриплый голос, свет свечи…

Гоги на месте тамады во главе стола говорит:

— Они убрали русский язык из школьной программы. Дети не смогут читать Пушкина и Гоголя в оригинале. Кому от этого хуже — Гоголю, Пушкину?

Он нанял учителя русского языка своим внукам, чтоб они не потеряли великую связь культур и наши связи сохранили.

Гоги в разгар антигрузинской истерии в России записывает диск переводов и стихов, посвященных Грузии, написанных русскими поэтами. Пушкин, Лермонтов, Есенин, Пастернак, Окуджава, Бродский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Мандельштам.

Мне Тифлис горбатый снится.

И мне, и мне.

Миша Чавчавадзе, художник и лучший человек, у которого тоже разрушили дом, сказал:

— У меня ничего нет, но даже то, что осталось, тяготит меня, если мешает общению с друзьями. Юра, береги свои отношения со Славой Головановым, с Сережей Юрским, с Митей Чуковским, со Славой Францевым, Саввой Ямщиковым… Они связывают не только тебя с ними, они связывают нас.

Мудр Миша, точен Гоги, горек Вахушти, нежен архитектор Лело Бокерия:

— Надо беречь добрые заблуждения.

Мы и берегли. Казалось.

Объяснение с читателем

Дорогой читатель. Наверное, начинать бы надо сначала. Но я решил историей нашего знакомства с Георгием Езекиевичем Харабадзе закончить этот текст, открыв его для продолжения.

Вы же многое знаете о нас. И может быть, будет интересно узнать, как нас свела судьба.

Как я его нашел

— Я не могу спать у окна, — сказал Андрей Миронов.

— А я могу.

Тогда я мог спать где угодно. Это был 72-й год. Мы с любимым артистом миллионов приехали в Брест на автобусе, чтобы присоединиться к другим участникам группы поддержки советских олимпийцев на Играх в Мюнхене. Я, командированный газетой и приглашенный заведующим отдела спорта, олимпийским чемпионом по борьбе Александром Иваницким, должен был в Олимпийской деревне выпускать фотолистки, а Андрей вместе с другими известными певцами, композиторами и артистами поднимать боевой дух команды. Кроме нашего «Икаруса» в Германию направлялся и автобус с грузинской «делегацией молодежи».

Сэкономив на билетах и посмотрев дорогу, мы прибыли в Брест, где комендант общежития назвал нам номер комнаты.

Моя кровать — у окна — была свободна, а на той, что выбрал Миронов, поверх одеяла лежал одетым незнакомый нам грузин.

— Это моя постель, — нервно сказал Миронов.

— Ваша? — вежливо спросил грузин.

— Да, моя!

Молодой человек встал, оказавшись чуть не на голову выше Андрея, аккуратно скатал постель в валик и с очаровательной улыбкой протянул Андрею:

— Возьмите!

Как странно. С Мироновым мы остались всего лишь добрыми знакомыми, а с грузином случилась огромная, полная радости (нет, мало), счастья, драм, обретений, невыносимых (хотя отчего же — я жив и он жив) потерь и сказочного общения.

Когда заслуженный артист России поднял с постели заслуженного артиста Грузии (это потом они стали народными), он не знал, что Гоги Харабадзе уже давно блистает в знаменитом Тбилисском театре имени Руставели и сыграл вторую главную роль в фильме Отара Иоселиани «Листопад». А когда узнал, смутился и с присущим ему обаянием обратил случай в анекдот и обнялся с грузином, который ответил сердечной, но все же слегка ироничной улыбкой.

— Георгий! — Кричал я при остановках наших автобусов в Польше, Чехословакии, ГДР.

— Георгий! (Юрий —тот же Георгий) — Кричал мне Харабадзе, выйдя из своего автобуса и распахнув руки.

Больше мы, кажется, до Мюнхена друг другу ничего и не сказали. А в Мюнхене во время Олимпийских игр не виделись.

Есть люди, молчание с которыми невыносимо. Тогда я забалтываю тишину, опасаясь потери контакта с собеседником, словно в чем-то виноват перед ним. (А часто, действительно, виноват, и не только перед женщинами.) Я разговариваю, накапливая отношения, чтобы, освободившись от преследующей меня опасности, обидеть идущего рядом, сохранить возможность комфортно молчать, оставшись наконец наедине с собой.

Три «О» тяготят меня, но я искусно и, поверьте, искренне пытаюсь избавиться от Обстоятельств, Обязанностей и Обязательств, тем не менее подчиняясь им, чтобы заработать право на свободу уединения, которая скоро начинает тяготить не меньше вынужденного общения.

И только с людьми, к которым испытываю внезапную или выдержанную любовь, а не чувство долга или необходимость поддерживать добрые, ну пусть хотя бы приличные, отношения, мне комфортно и легко идти, ехать вдвоем, лететь или плыть по морю, пережидать дождь, писать смешные вирши, печатать необязательные снимки или на остановке автобусов по дороге в Мюнхен искать глазами высокого красивого человека, чтобы с радостной улыбкой кричать ему:

— Георгий!

Кофе на экспорт

Мы встретились на обратном пути словно друзья, прожившие большую жизнь вместе. Вероятно, так оно и было, просто мы об этом не знали. Теперь у нас образовалось общее прошлое — Игры.

Наш друг Андрей Миронов, решивший после нападения террористов на Олимпийскую деревню вернуться в Москву самолетом, оставил мне целый мешок кофе арабика в зернах, с изображением дымящегося кофейника на двухсотграммовых целлофановых пакетиках. Мол, поедете через ГДР, Чехословакию, Польшу — продадите товар и выпьете за мое здоровье. Он взял с собой кофе, полагая его реализовать в ФРГ и купить билет на гремевший тогда мюзикл Cats («Кошки»). На спектакль он сходил и так, а спроса на советский кофе не обнаружил. Был там кофе, оказалось.

Большой пластиковый пакет, хоть и был с модной картинкой Marlboro, тяготил меня, поскольку я стараюсь избавиться от лишнего, хотя оно порой прибавляется, украшая жизнь чудесным мусором.

На первой же остановке в ГДР мы с Гоги сложили кофе в полупустой его чемодан, где, кроме подарков детям, рубашек и белья, лежал темно-синий бархатный (тогда!) костюм, подаренный дочерью экзарха среднеевропейского.

Про террористов он все знал и был этими событиями подавлен, а об Олимпийских играх я ему рассказал по дороге к дому знаменитого немецкого артиста Экехарта Шааля, куда он меня позвал, убедив, что и сам актер, и его жена (дочь Бертольта Брехта) будут рады и мне. Тем более что мы полагали выпить за здоровье дарителя кофе, Андрюши Миронова, не откладывая.

Утром я нашел себя на большом кожаном диване в кабинете знаменитого писателя. Вообще-то мне тогда, в отличие от известных любителей полежать на кроватях знаменитостей, было не важно, где спать, разве что с кем.

Так ГДР остался без кофе, да и в Чехословакии в этот раз мы не отличались живостью, зато в Польше, где, как говорил мой попутчик по автобусу Саша Броневицкий, можно было продать все. Завернув товар в узел из банного полотенца, мы отправились на торговую сессию. Гордый грузин, впрочем, согласился лишь сопровождать меня, не участвуя в реализации контрабанды.

Смущаясь, я спросил хозяина первого попавшегося кафе, не нужен ли кофе, и, услышав оскорбительно низкую цену, вышел с пылающими от стыда ушами.

— Слушай! — сказал Гоги. — Мы честно выпили за Миронова, как он просил. А торговать кофе — позорное занятие.

И, вернувшись к автобусу, мы заполнили чемодан Гоги десятками пакетиков арабики.

— У экзарха есть дочь? — спросил я.

— Видимо, есть, — сказал Гоги, укладывая сверху темно-синий бархатный костюм.

До родины оставался один перегон. А мы в московском автобусе так поиздержались, что наскребли мелочью лишь 34 злотых. Столько стоила бутылка самого дешевого вина (мыслимо ли на весь автобус?), но в хозяйственном отделе я увидел, что за эти деньги можно взять две поллитровки замечательного нежно-лилового цвета денатурата, и никакой очереди.

В советское время в магазинах бытовой химии было запрещено продавать разнообразные средства на основе метилового спирта. Во всем социалистическом лагере. Помните чудесный анекдот? Приходит мужчина в хозяйственный магазин и спрашивает продавщицу:

— Зинаида, политура есть?

Она отрицательно качает головой.

— А «БЛО» для мытья окон? А пятновыводитель «Ромашка»?

Та же молчаливая реакция.

— Значит, ничего легонького?

С двумя бутылками я вошел в автобус и обратился к доценту Первого мединститута Владимиру Цомыку:

— Пастер, чтобы уберечь человечество от гибели, испытывал лекарство на себе. Мы — твое человечество, Вова!

Отважный поступок советского уролога вселил надежду на лучшую жизнь мужскому населению автобуса.

— Можно! — сказал он, отхлебнув технического средства. — Но только после пересечения нашей границы.

Это лирическое отступление нужно было для того, чтобы скоротать время в пути до брестского пункта пограничного досмотра, куда, кстати, мы приехали все живые и где читатель вновь встретится с Георгием Езекиевичем Харабадзе, автобус которого причалил вслед за нашим к длиннющим низким столам, обитым кровельным железом. Москвичей досмотрели формально: яд, оружие, валюта есть? Яд был уже внутри, валюты и оружия не было. Гуляйте.

В грузинский автобус вошла целая команда таможенников.

— Это чей чемодан? Это, это?.. А это чей, я спрашиваю?

Руководитель группы, секретарь ЦК комсомола Грузии (впоследствии наш друг) Нугзар Попхадзе подошел к Харабадзе и страшным шепотом спросил его:

— Гоги! Это твой чемодан? Что там? Не позорь республику!

— Хозяин чемодана, на выход!

Гоги смущенно и неохотно пошел за толпой таможенников к металлическому столу. Там уже стояли зрители, жаждущие разоблачения.

— Открывайте!

Он долго искал ключ, накаляя атмосферу. Предвкушение крупного улова захватило и служивых, и любопытных. Попался, грузин. Харабадзе скорбно, но достойно стоял над чемоданом. Ну, попался. Что делать. Наконец он отомкнул замок и поднял крышку. Зрителям открылся вид на синий бархатный костюм, подаренный дочерью экзарха среднеевропейского.

— Под ним, под ним! — нервно сказал старший.

Жестом факира Гоги резко поднял костюм, и глазам собравшихся открылся внутренний объем чемодана чуть не до краев заполненного фирменными советскими пакетиками кофе арабика по 90 коп. каждый, с изображением кофейника.

Таможенники, лучше других знавшие, что автобусы проехали в одну сторону три страны, где можно было все это продать, и в другую три, замерли в недоумении.

Старший взял пакетик в руку и, повертев его, спросил севшим голосом:

— Что это?

— Кофе, — ответил Гоги.

— Но почему?

— Очень кофе люблю.

Он закрыл чемодан и пошел в автобус.

— О, Гоги! Шени деда… — с восхищением сказал Попхадзе. Реноме республики не пострадало.

Как я его потерял

К друзьям я всегда был привязан больше, чем к родственникам, может, от того, что достоинства и недостатки наши были общим добровольным выбором, а родственники, хоть бы они были обсыпаны сахаром, — все-таки принуждение к общению. Да, собственно, их у меня и не было. Мама, папа, сын, теперь внуки, два уже отдаленных брата, сводный и двоюродный, — это не родня, а родные. А так, разве что второй муж первой жены моего отца и дальняя то ли тетка, то ли сестра… — приятные люди.

Мои привязанности и связи, то есть чувства, никогда не засвечивали изображение. Правда, скрытого для других, потому что все, что наблюдаю и фиксирую, — не проявляю (ношу в себе такой вот фотографический перевертыш). Ни корректировать, ни исправлять на свету скрытое изображение не стремлюсь. Правда, женщин и существующий строй в поисках совершенства иногда донимал словами и претензиями. Но почти всегда безрезультатно. Впрочем, не роптал — сам-то из чего собран?!

Как меня опровергнуть и улучшить, если я вежливо упрям, слушаю многих, слышу некоторых, полезные советы хотя и принимаю (часто, чтоб не спорить бессмысленно и не портить отношения своими устными словами), не оспариваю очевидные для меня чужие заблуждения — своих хватает — и оставляю дверь открытой, как в «Пер Гюнте». А в ночной (равно как и в дневной) бессоннице опровергаю бесконечными повторами свою толерантность, чтобы принять при пробуждении решение, которое выглядит как осуществление предложенного мне, однако на самом деле является результатом спровоцированным мной самим.

Понятно? Ну, в общем, накануне Олимпийских игр в Мюнхене я ушел из дома и довольно долго потом тынялся по чужим квартирам и случайным ночлегам в разных местах. Эта одиссея, обогатившая жизнь близким общением с моими замечательными друзьями, заслуживает отдельного текста. Не сейчас.

Мне рассказывали, как очень известный музыкант и учитель музыкантов, красивый мужчина (никаких аналогий), вел класс в консерватории, окруженный поклоняющимися ему учениками, как вдруг без стука распахнулась дверь и в нее буквально влетела эффектная кавказская женщина. Она рванулась к маэстро и, молча влепив ему пощечину, покинула комнату.

Ученики замерли от ужаса.

Профессор крутнулся на стуле от инструмента и, вскинув руки, торжествующе воскликнул:

— Свободен!

Пересев в Бресте из автобусов в поезд, мы прибыли на Белорусский вокзал, где на перроне среди встречающих я увидел с цветами жизнерадостную жену, которая сказала, что по поводу возвращения позвала на вечер друзей. «Выстрелов в Сараево не было, Первая мировая война — ошибка!» Но я-то точно знал, что Гаврила Принцип стрелял в эрцгерцога Фердинанда. Тем не менее друзья званы (к тому же и сапоги на платформе в подарок все еще жене куплены) — зачем портить праздник демонстрацией принятого (зафиксированного, но не проявленного пока) решения. Я пригласил на вечер Гоги, где в шутку, от зажима, представил его моим и будущим его, как окажется, близким друзьям олимпийским чемпионом по баскетболу Зурабом Саканделидзе. Он подыграл мне, но, почувствовав стратегическую ложность ситуации, скоро и тихо ушел, без обиды, как я надеялся целых два года, что мы не виделись, ни адреса, ни телефона второпях не оставив. А я остался корить себя за неточность поведения.

Неудачное совпадение человек называет роком, даже эпитет придумав ему постоянный — «злой рок». А как назвать счастливое совпадение, когда внезапно, непридуманно, нежданно — и на долгие лета, и вокруг песни, грузинские (!) песни, встречи, голова в грудь, слияния твоих и моих друзей в общих, и заботы о них, и их о тебе, и общее горе потерь, и застолья, и жизнь без укоров, без упреков (их заменяет юмор), и только порой боль, а потом ясный свет и принятие с благодарностью всего, что с нами может произойти, и даже обиды, возникающие порой, чтобы о них никогда не вспоминать?..

Называйте как хотите.

И вот обещание этого всего (и это не всё!), приготовленное не тобой, оказывается сведенным в одно время — августовский вечер 1974 года в одно место — ресторан старого Дома актера на углу Пушкинской площади, куда я до этого никогда не ходил, а тут зашел, и он, приехав в Москву по театральным делам, оказался там с другом — чудесным актером Бадри Кобахидзе. И увидев друг друга, раскрыли объятия: «Георгий!» — чтобы не размыкать рук уже никогда.

Тогда он в последний раз в Москве жил не у меня, а в гостинице «Варшава», где подарил часы Второго часового завода. Эти часы я носил долго, пока, стоя на руле парусной шхуны Te Vega во время шторма севернее Шетландских островов, не рухнул от удара волны на аккумуляторный ящик, и они, разбившись, спасли мне… Ну что могли спасти карманные часы? Не время же.

Объяснение с читателем

Этот текст о нашей прекрасной жизни, о нашей любви мог быть много больше, но он не уместится в одну «Карту памяти». 45 лет дружбы на бумаге —это не рассказ, это «роман-эпизод» о нашей и вашей жизни. Он продолжается и будет продолжаться.

«Ме да Гоги» —это русская транскрипция грузинского выражения «Я и Гоги». Так говорят в Грузии. И означает это «МЫ».

Вы прочли несколько эпизодов и самое начало. Наши приключения стоят вашего внимания, потому что они пример того, как можно жить рядом, не учитывая расстояний.

P.S.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68