14 марта 2017 г. Вторник. Трагический парадокс: художник, увлечённый идеями философа Фёдорова вернуть жизнь всем минувшим поколениям, сам пробыл в мире людей всего 25 лет. 3 июня 1922 года был сбит поездом на перегоне между подмосковными Пушкино и Мамонтовкой. В хронологических заметках о его жизни, творчестве и гибели жена, В. Чекрыгина, и ближайший друг, Л. Жегин, сын знаменитого архитектора Шехтеля, написали: «Смерть накануне Троицина дня — любимого праздника. <…> В.Н. [Чекрыгин] скончался моментально. На голове, к затылку, обнаружена небольшая ссадина, правая нога оказалась отрезана по щиколотку, левая раздроблена. Лицо спокойное,с обычной улыбкой, глаза открыты».

Жизнь Чекрыгина раскручивалась как бы по трём спиралям, разноудалённым от «весомой, грубой, зримой» действительности, окружавшей его.

И первой спиралью было непосредственное, активное его участие в этой самой действительности, отмеченной великими, судьбоносными и трагическими землекрушениями начала ХХ века (а ещё древние мыслители предупреждали: не дай бог человеку жить в такие эпохи). 1914 год, Мировая война. Уходит добровольцем на фронт: «Там — страдание, я должен идти туда». 1916 год. В составе пулемётной роты участвует в ожесточённых боях под Двинском. Пинские болота одаривают ревматизмом и хроническим бронхитом. В 1917 году ведёт занятия в Сокольническом Доме искусств. Осенью 1919 года призывается на военную службу, в школу маскировки. Затем откомандирован в Наркомпрос. Встречается с Луначарским. Работает в целом ряде инициируемых им комиссий.

Словом, биография вполне благонадёжного гражданина РСФСР, принявшего Октябрь, однако так и не дожившего до провозглашения СССР. Но это лишь внешний контур биографии. На внутренних, глубинных её подтекстах — отпечаток трагического, смертоносного времени, в котором довелось ему жить.

Многое, в его коротком земном бытии, в том числе, и фанатичная, сверхчеловеческая жажда работать, творить, объясняется этим обострённым личнымчувствованием вселенской схватки жизни и смерти, драгоценности отпущенных ему на земле лет, месяцев, дней, минут, секунд. Причиной тому были и потери близких людей, по своей концентрации резко превышающие те, что выпадают на долю одной обычной человеческой жизни (особенно в молодости). А, может быть, и интуитивное предвидение своего раннего ухода.

Вторая жизненная спираль Чекрыгина — его стезя в искусстве. В его манере, стилистике, пластике можно найти перекличку и с великими западными мастерами, и с нашими — Рублёвым, Дионисием. Ведь в поисках своего почерка в изобразительном искусстве он «просканировал» чуть ли не все существовавшие в нём «измы» (а надо ли напоминать, каким «плавильным котлом», какой концентрацией взрывоопасных экстремумов — крайностей и в утверждениях, и в отрицаниях было отечественное искусство первых десятилетий прошлого века), попробовал писать в самых разных манерах. Чуть ли ещё не в детстве пережил потрясение лучизмом Ларионова, прошёл прекрасную профессиональную школу сначала иконописной мастерской при Киево-Печёрской Лавре, затем легендарного московского Училища живописи, ваяния и зодчества (между прочим, работавший позже в основном в контрастной чёрно-белой гамме считался там лучшим колористом), потом ещё учение за границей. Впрочем, при этом назвать одного конкретного Мастера, из «шинели» которого вышел автор графических листов «Бытия» и «Воскрешения мёртвых», пожалуй, невозможно.

При этом, конечно, лучей и нитей, идущих от такой воистину возрожденческой личности, какой был Чекрыгин, при широчайшем круге его интересов, к мастерам прошлого можно протянуть немало. В упомянутых уже заметках Л. Жегин и В. Чекрыгина свидетельствуют: «Определяются «вечные спутники»»: Фидий, Рублёв, Леонардо; любит Джотто, Мазаччо, Тинторетто. Отрицательно относится к Микеланджело. Его походная библиотека: Библия, Данте, Сервантес. Любит вслух читать Гоголя и сам надрывается над ним от смеха. <…> Отдалённое влияние Гойи — серо-зелёно-красная гамма, и «Каменотёсы» в композиционной зависимости от Курбе. Знает французов. Любит Сезанна. Знакомится с культурами Греции, Византии, Египта и Индии. Очень любит росписи в Кут-Эль-Амарне и мозаики Мистры, но особенно углубляется в иконопись (русскую) и фреску. <…> Пишет стихи, поэму».

Всё это запись лишь одного, 1911 года. Когда Чекрыгину 14. Совсем ещё мальчик!

Плюс ко всему — знакомство с футуристами. Маяковский. Бурлюк. Между прочим, среди экспонатов выставки — «Я». Самая-самая первая книга Владимира Маяковского. С автографом автора. Проиллюстрировали её Василий Чекрыгин и Лев Жегин (тогда ещё Шехтель) в ярко выраженной футуристической манере.

И наконец третья спираль. Чекрыгин относился к тому редкому ряду художников-мыслителей, которых ни в коей мере не могла удовлетворить весьма благородная роль выразителей противоречий и предрассудков, чаяний и идеалов своего времени в последовательном ряду отдельных произведений. Всё это было для них лишь основанием, подножием на пути к некой объединительной духовной, интеллектуальной вершине, неким целеполаганием, приближающим к познанию смысла нашей и собственной, и общей жизни.

Таким был, например, — через десятки этюдов, каждый из которых представлял собой замечательный образец первоклассной живописи, — подъём Александра Иванова к его вершинному «Явлению Христа народу». Таким был и путь Василия Чекрыгина к задуманным им грандиозным стенописям «Бытие» и «Воскрешение мёртвых». Но работу оборвала смерть. Не могу сказать: в самом начале пути. Ибо за год и пять месяцев, прошедших от знакомства его с «Философией общего дела» Николая Фёдорова, до собственной гибели, он успел создать более 1 400 эскизов. И каких эскизов!

Фёдоровская идея воскресить всех когда-либо живших на Земле людей привлекала внимание Льва Толстого и Достоевского, Брюсова и Циолковского. Имя последнего в этом ряду особо значимо не только потому, что они были земляками (по Боровску и Калуге). Но и потому, что оба числятся в первооснователях русского космизма. Во второй ипостаси своего учения Фёдоров бился над проблемой: как расселить на нашей маленькой планете все предшествующие нам человечества? И пришёл к идее космического переселения людей на другие планеты. Подобные мысли Циолковского (помните: человечество не может вечно оставаться в колыбели) были особенно популярны у нас во времена первых космических стартов.

Утопическая в основе своей концепция Фёдорова тем не менее несла в себе рациональное зерно: предчувствие, предвестие той веры во всесилие науки, что охватило людей в ХХ веке, в котором самому философу уже не доведётся жить (он умер в 1903 году). Первым условием для того, чтобы свести на нет многие ожидающие нас в ближайшем будущем природные и социальные катастрофы и даже победить самую смерть, было, по Фёдорову, объединение интеллектуальных и духовных усилий искусства, науки, религии всего человечества. Вторым главным условием победы над смертью было слияние самого разрозненного человечества в единое братство.

Конец прошлого и начало нынешнего столетий весьма охладили веру во всесилие такого рода союзов. Хотя, конечно, для её подпитки поводов остаётся немало. Одна информационная революция чего стоит! А все эти генокопии живых организмов, стволовые клетки, вживляемые в нас чипы… и т. д., и т. п. Но всё-таки наши надежды на разумное переустройство мира объединёнными усилиями всего человечества оказались изрядно завышенными, особенно по части всепланетного торжества социальной справедливости да и по части веры в победительную поступь научно-технического прогресса тоже. Но, с другой стороны, у нас ведь просто нет иного выхода кроме осуществления фёдоровского проекта — пусть не в утопическом авторском, но в более реалистическом варианте.

Разъединенное человечество довело нашу Землю и существование всех живых существ и растений на ней, включая человека, до такого крайнего состояния, что либо «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся», и человечество, являясь ныне — согласно Вернадскому — гигантской геологической силой, направит её по созидательному, а не разрушительному вектору, либо нас ждёт впереди — и счёт уже пошёл — ядерный, экологический (или какие там ещё бывают концы света?) апокалипсис. И тогда некому и некого уже будет воскрешать на обезлюдевшей планете.

22 марта 2017 г. Среда. В нашем обиходе мы слишком часто и легко сползаем к определению сложных, объёмных явлений через однозначные стереотипы: «Фёдоров? А, это о воскрешении мёртвых!» В действительности в той же «Философии общего дела» не менее сильным началом, чем «восстание против смерти», был, например, анализ того, каким содержанием наполняется понятие цены и смысла жизни человека во взаимодействии с окружающими его людскими сообществами.

«Как возможен, —пишет Н. Фёдоров,— альтруизм без эгоизма? Жертвующие жизнью суть альтруисты, а принимающие жертву, они — кто? <…> Если жизнь есть благо, то пожертвование ею будет потерей блага для отдавших свою жизнь за сохранение её другим; но будет ли благом жизнь для принявших жертву и сохранивших свою жизнь ценою смерти других?»

Это начало напрямую было связано с нравственными исканиями в современной и Фёдорову, и Чекрыгину общественной жизни. Не случайно ведь означенная в «Философии общего дела» проблема «единства и борьбы противоположностей» — эгоизма и альтруизма имела такое долгое и звучное эхо не только в философских дискуссиях, но и в нашей художественной литературе.

Начиная с одного из самых известных ранних рассказов Максима Горького «Старуха Изергиль», где сквозь густую, вязкую, сцеплённую переплетением ветвей и корней ткань исповеди самой старухи прорываются наружу в начале и в конце два протуберанца — сказания: об эгоисте Ларре, приговорённом людьми к самой страшной казни — бесконечной пытке бессмертием, и об альтруисте Данко, вырвавшем из груди своё горящее сердце, чтобы вывести людей из смрадного тёмного леса к свету. Кстати, не так прост тут сам автор в изображении, казалось бы, очевидного, конрастно-лобового столкновения личностей Ларры и Данко, если обратить внимание на то, как прописаны в рассказе взаимодействующие с ними человеческие коллективы. Во всяком случае, Горький (а круг его чтения всегда был довольно широким и разносторонним), по-моему, явно обнаруживает здесь, что с «Философией общего дела» он знаком.

И кончая более поздней записью из дневников Михаила Пришвина: «Высшая нравственность — это жертва своей личности в пользу коллектива. Высшая безнравственность — это когда коллектив жертвует личностью в пользу самого себя».

Воспоминания доносят до нас образ Чекрыгина как высоконравственного, совестливого человека, которому близки были эти фёдоровские поиски самоопределения человека в мире себе подобных.

В личных комментариях к своим графическим листам он как бы несколько стыдился своего упоения красотой человеческого тела (что так естественно для истинного художника), призывая видеть в его образах не реальных людей, а некие фантомы, призраки. Такая скромность, конечно, во многом созвучна характеру этого человека, его сверхчуткости, сверхотзывчивости на любую человеческую боль и любую радость рядом (как самоотверженно, получше профессиональных сиделок, ухаживал он за заболевшей женой, а потом и за заболевшим братом, какой нежностью окружил родившуюся дочь!).

Но дело тут всё же ещё и в другом. Для него было важно, чтобы, «видя» мгновения воскрешения человеческих тел, зритель не потерял главного ориентира, к которому ведёт его художник. А это — воскрешение, утверждение — не смотря ни на что! — духовных начал в человеке, вера в неодолимость этих начал.

Всё-таки, чтобы в нашем, пусть порой и сумасшедшем, бытии уверовать в фёдоровское воскрешение всех живших до нас на Земле человечеств, — для этого надо быть немного не от мира сего. Или — художником. Как Чекрыгин. Но вот найти в искусстве эквивалент идеям этого философа, странного даже для духовных поисков начала ХХ века, — это казалось в принципе неразрешимой задачей.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Известно, что иллюстрации к «Божественной комедии» непросто давались даже таким Мастерам, как Франческо Микелино, Эжен Делакруа, Гюстав Доре, Эрнст Неизвестный. А ведь там, у Данте, куда больше чисто художественных подсказок, чем у Фёдорова.

Василий Чекрыгин — единственный, кому удалось выразить, так сказать, во плоти эти самые мгновения фёдоровского «воскрешения из мёртвых». Хотя, казалось бы, нет, не может быть такого художника на Земле. Речь не о изобразительных средствах, (тут автор может, конечно, обращаться и к опыту других мастеров), а о философско-художественной задаче, за решение которой не взялся бы ни один мастер. В том, как это удалось Чекрыгину, — главная его загадка. Так примерно объясняла мне, может быть, главный «подтекст» этой выставки, её куратор Елизавета Владимировна Ефремова (в Третьяковской галерее она хранитель отдела графики ХХ века).

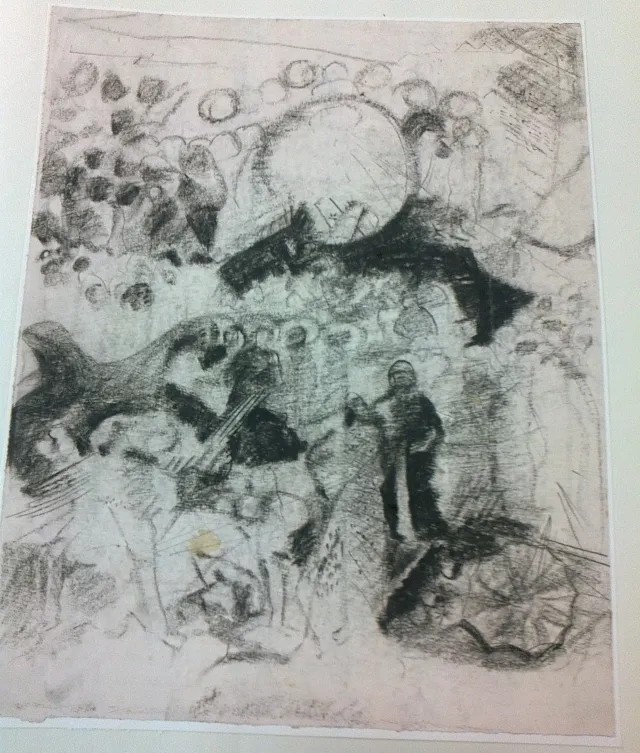

Первые попытки проникнуть в эту тайну предпринимались уже сразу после смерти Чекрыгина. В вышедшем в 1922 году втором номере журнала «Маковец» (многие материалы номера посвящены его памяти) Б. Шапошников так определял стилистические особенности, чаще всего встречающиеся в чекрыгинской серии «Воскрешение мёртвых»: «В различных местах поверхности художник углём или карандашом наносит точки; ими отмечены глаза, соски грудей, рот, но иногда они попадают, казалось бы в совершенно случайные места затушёванного фона, между фигурами. Достаточно внимательно вглядеться в рисунок, и становится очевидным, что эти точки никогда не бывают случайными — ими достигается динамичность композиции. Характерно также, что, рисуя свои духи-образы, В. Н. никогда не обводил контуры фигур, они как бы возникают из воздуха, и только черепа, контур темени он тщательно прорисовывает остро отточенным карандашом, как будто это была единственная материальная часть всей фигуры. Думается, что эти точки и обведённые контуры темени, будучи подсознательным почерком художника, дают ключ к раскрытию процесса его, по преимуществу подсознательного, творчества».

Ну да, конечно, искусствоведы нам объяснят, как это сделано технически. Как, сгущая тёмные пятна в одних случаях, размывая их в других, художник достигает максимального эмоционального воздействия на зрителя. Но всё же и им вряд ли удастся до конца объяснить, каким волшебством у нас создаётся впечатление, будто эти фигуры на плоском пространстве листа объёмно шевелятся, будто на наших глазах свершается это самое таинство воскрешения из мёртвых. Оно только-только началось и далеко ещё до свершения. Оно — в движенииот загробных теней к реальной, оживающей человеческой плоти.

Особенно впечатляют светоносные листы, аллегорически воспроизводящие начало великого межпланетного переселения человечества. Представьте себе ожившего Сократа или Аристотеля, отправляющегося в своё космическое вознесение… Конечно, этих листов нет ни на выставке, ни в природе. Но представить, «дорисовать» такое в своём воображении, после того, что удалось сотворить Чекрыгину, уже можно.

До индивидуальной узнаваемости он, естественно, героев своих не доводит, но, в полном соответствии с демократическим по своей сути замыслом Фёдорова воскресить всех людей, а не только праведников, населяет этюды очень разными персонажами. И теми, кто, может быть, пребывал в прошлом бытии на Парнасе, и тех, кто прожигал свою жизнь в средневековых корчмах и кабаках.

Первый, кто привлёк общее внимание к творчеству Чекрыгина, искусствовед А.В. Бакушинский сказал о его «Воскрешении мёртвых» так: «…Проникновенное художественное видение, в котором нашли своё выражение и великая смертная боль ощущения свершившихся , а также неизбежно грядущих катастроф и великая радость предчувствия нового неба и новой земли — нового человека в новых, ещё невиданных доселе, отношениях общественных и космических».

Между прочим, выставка, проходящая в рамках проекта «Третьяковская галерея открывает свои запасники» и посвящённая 120-летию со дня рождения художника, так и называется: «Графика Василия Чекрыгина. Предчувствие будущего».

Эта небольшая, всего в два зала, экспозиция прекрасно задумана и организована. Над первым залом (жизненный и творческий путь художника до знакомства с идеями Фёдорова) как бы довлеет замысел выразить пережитое в цикле графических этюдов, где из множества современных, исторических и мифологических событий — «Восстание», «Расстрел», «Лица», «Сумасшедшая», «Голова вакханки», «Кричащая», «Маленький раб с конём», «Химера с мальчиком» — выкристаллизовывается то, что в финале должно было стать монументальной стенописью «Бытие». А над вторым залом довлеет будущая фреска «Воскрешение мёртвых».

Но мне здесь всё-таки не хватало ещё и третьего зала. Конечно, в виде отдельных артефактов, экспонатов его воображаемая экспозиция разрозненно была представлена и в первых двух. Однако…

В общем-то понятен всеобщий интерес к поднятому Фёдоровым восстанию против смерти с его пока ещё, в ХХI веке, неизвестным финалом и к его эквивалентному отражению в графических листах Чекрыгина. Но это всё же несколько отвлекает зрительское внимание от ещё одной художественно-философской вершины, которую успел взять на своём коротком веку Василий Чекрыгин. Называется она «Маковец».

Это были основанный в 1922 году журнал и одоновременно содружество художников, поэтов, философов, учёных. Имя журналу и объединению подарила история. Так назывался холм, на котором Сергий Радонежский основал Троице-Сергиеву лавру. Этот объединительный для русского самосознания символ собрал вокруг себя поистине алмазный личностный венец: П. Флоренский, В. Хлебников, Б. Пастернак, П. Антакольский, С. Герасимов, В. Чекрыгин, А. и Н. Чернышёвы, Л. Жегин, А. Фонвизин, А. Шевченко, С. Романович, К. Зефиров и другие.

Их свёл вместе ряд спасительных для культуры принципов. Наиболее полно они выразились в написанном Василием Чекрыгиным манифесте «Наш пролог», а также в таких программных документах, как «Искусство на рубеже веков» Льва Жегина, «Письмо в достопочтенный «Маковец» Павла Флоренского, ряд статей Николая Чернышёва.

В противовес современному им стремлению людей искусства обособиться, уйти только в себя, изобретать ни на что не похожие средства самовыражения маковцы звали к единению духовного мира художника и всего мира вокруг него, отстаивали подлинный, глубинный демократизм, ответственность художника за духовные начала в своём народе, за эстетическую самоорганизацию его жизни: «Искусство, сохраняя народную мудрость, растущую из глуби седых веков и дающую художнику простор для проявления его личности в могучем и делающем творчестве, должно вести народ к высокой культуре познания и чувства, к участию в творчестве и к способности оценки и суждения».(В. Чекрыгин. «Наш пролог»).

Во дни революционного, а чаще — нигилистического отрицания прошлого, сбрасывания классики «с корабля современности» маковцы звали к единству мира не только в сиюминутном, но и в историческом времени, воспринимая искусство как процесс с многовековой протяжённостью, осознавая свою кровную, сыновью связь со всем, что сотворено в искусстве до них: «Возрождение возможно лишь при строгой преемственности с великими мастерами прошлого, при воскрешении всего вечного и живого, добытого до сих пор…» (Л. Жегин. «Искусство на рубеже веков»).

Характерен и своеобразный духовный экологизм «Маковца»: «Задача нашего творчества в том, чтобы безотчётные голоса природы, поднявшиеся в высшую сферу духовной жизни, слить с нею воедино, заключить в мощных, синтезирующих эти состояния целостных объективных образах». В этом отрывке из «Нашего пролога» уже предугадано то понятие экологии культуры, которое, с лёгкой руки Андрея Вознесенского (а если быть более объективным, у истоков этого понятия стоит Дмитрий Сергеевич Лихачёв), утвердилось у нас в 80-х годах прошлого века.

Начав свой путь с отрицания лжепророков, их самообособления от «руководящего идеала», от общечеловеческих ценностей, участники «Маковца» продолжили этот путь, декларируя своё созвучие с божественными предначертаниями и природными законами. И пришли к пониманию пророческого предназначения, предопределения искусства: «Художник вновь принял высокое назначение посланника. Он увидит перед собой всю тайну образов как светлозарную ослепительную реальность».(Л. Жегин. «Искусство на рубеже веков»).

О «Маковце» как созвездии разных родников, сбегающих с единого холма, хорошо сказал Павел Флоренский: «Маковец» должен быть маковцем — средоточною возвышенностью русской культуры, с которой стекают в разные стороны воды творчества. В разные — во-первых, и из единого — во-вторых. «Маковец» — не геометрический центр и не среднее арифметическое разных течений, а живой узел, откуда тянутся нити».

В становлении мировоззренческих и художественных первооснов «Маковца» Чекрыгин вместе с Флоренским и братьями Чернышёвыми сыграл выдающуюся, заглавную роль. И хотя после его гибели объединение просуществовало ещё несколько лет, до 1926 года, отсвет этой замечательной личности лежал на всех начинаниях, делах, свершениях «Маковца», не давая распасться его духовному единству, разорваться его взявшемуся за руки человеческому кругу.

1 апреля 2017 г. Суббота. Оба главных его замысла — стенописи «Бытие» и «Воскрешение мёртвых» — остались неосуществлёнными. Хотя по демонстрируемому на нынешней выставке приближению к этим вершинам можно представить, какой художественной и духовной силы были бы это творения. И нам остаётся только соглашаться с другом его Львом Жегиным: если бы дано было Чекрыгину подняться на эти две свои вершины, его непременно назвали бы великим, мирового уровня Мастером фресок (в минувшие века был такой обычай — присваивать лучшим художникам звания: Мастер зимних пейзажей, Мастер женских полуфигур; слышал я, правда, и другую версию: это, мол, уже наши, современные искусствоведы, не установив имён неизвестных живописцев, давали им такие «псевдонимы»).

Впрочем, что стало бы с самими стенописями «Бытие» и «Воскрешение мёртвых», будь они завершены, в знаменитую «пятилетку безбожия», когда сбрасывали с колоколен и звонниц, раскалывали оземь колокола и скалывали с храмовых стен старинные фрески? И какая судьба ждала бы в недоброй памяти 37-м самого их автора, при жизни не терпевшего никакого насилия над внутренней, тайной свободой творчества? Загадка сия не имеет разгадки в области здравого смысла.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68