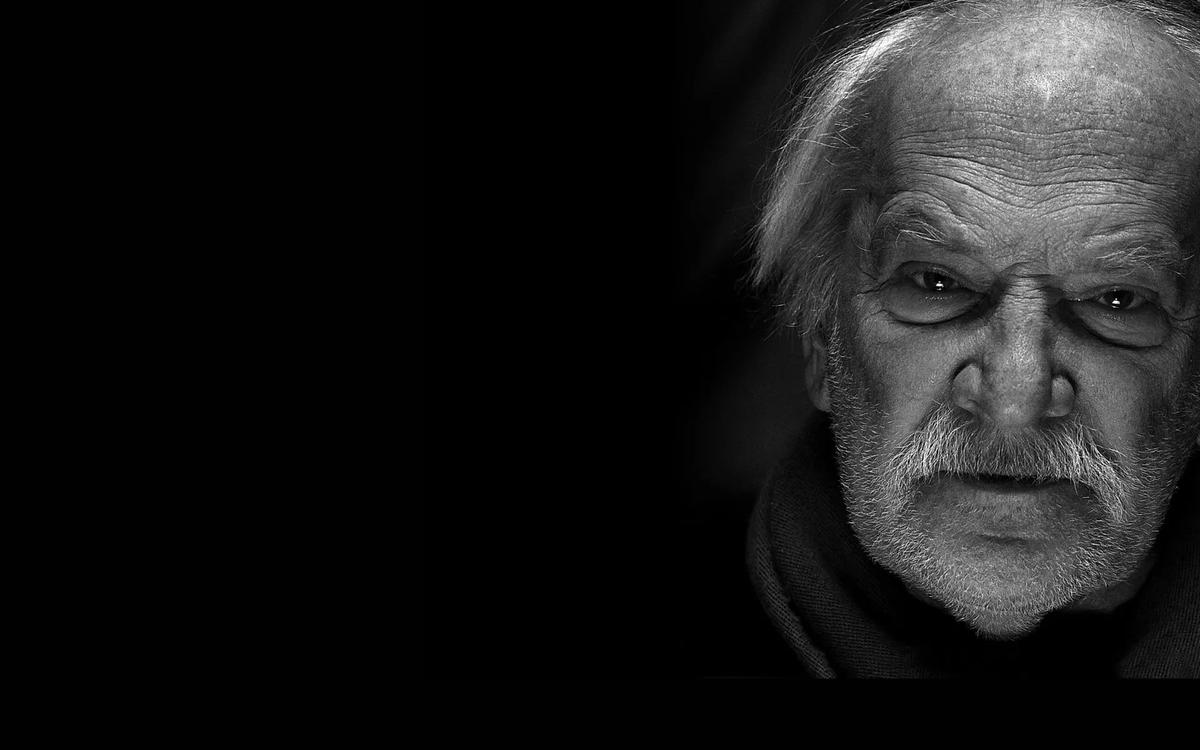

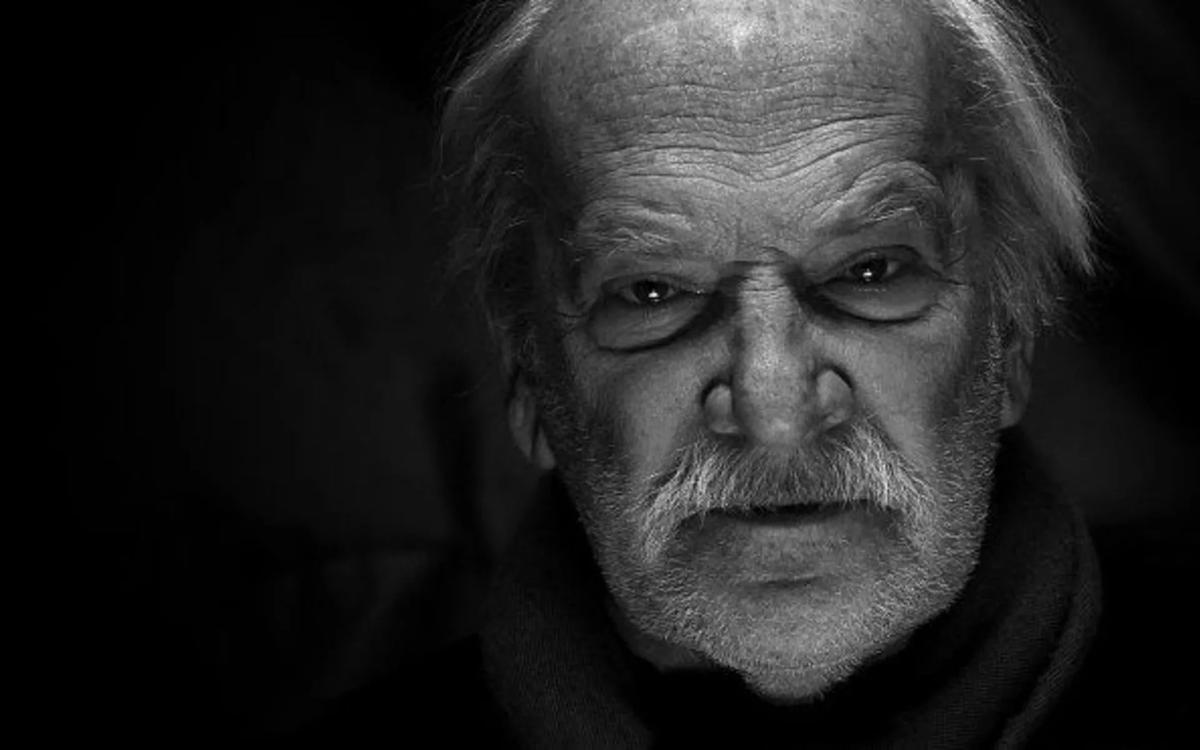

Максимы Петра Наумовича Фоменко

- Талант — это труд. Выразить то, что заложено в тебе, чтобы потом испытать чудный, убийственный, смертельный кайф. Вогнать пассажи в пальцы, чтобы затем, не думая, с легкостью играть каждый раз по-разному.

- Люби актера действующего и бойся актера разъясняющего.

- Смех — аванс доверия, который дает нам зритель.

- Жажда праздника — в природе человека.

- До вас в театре было все, вас не было (обращаясь к актерам).

- Пять штампов — это бедность, а пять тысяч штампов — это школа.

- Студенты — это наша публика, их надо пропускать всегда, в любую щель, куда угодно.

- <…> Одни ложные ценности сменились другими. Казалось бы, более истинными, но не менее для нас чужими. Я имею в виду идеологию денег. Мы сами выбрали ту свободу, которая нас приканчивает.

- Главный вопрос в начале любой работы: «Кто кого любит?» Если нет любви — все неинтересно или надо начинать ее придумывать.

В «Шатре» на Чистых прудах по телевизору с огромным экраном идет крутой матч. «Какая радость — приготовится говорить о Фоме и краешком глаза смотреть футбол», — смеется Евгений Борисович Каменькович. Через пару минут трансляция заканчивается, а о Петре Наумовиче Фоменко мы говорим долго. Впрочем, разговор о гении начинается именно с футбола.

«У Фомы был такой пунктик, он — особенно поначалу — очень много звал к нам в ГИТИС всяких интересных людей. Ну а что для него интересные люди? Это прежде всего Юлий Ким, к которому Фома очень нежно относился. И у меня есть сильное подозрение, что поскольку это был 1983 год, максимальное удовольствие от того вечера получил я. Потому что я понимал, кто такой Ким, я только что поставил его спектакль. А студенты еще не очень понимали… Но вечер прошел замечательно, и Фома, зная, что я повернут на футболе, говорит: «Ну что, может, сыграем?» А что значит «сыграем»? Мы же в зале для занятий танцами ГИТИСа, и все в цивильном… Ну нашелся мяч, мы закатали, знаете, как в старину, брюки, сняли пиджаки… А команды были такие: я, Фоменко и Ким (еще тот спортсмен), а против нас играли Качанов, Сережа Женовач и кто-то третий. Счет был, кажется, 1:1. Играли мы очень азартно и очень серьезно. Студенты, конечно, обалдели. И почему-то я этот матч запомнил на всю жизнь».

В 1983-м Петру Наумовичу Фоменко — пятьдесят один год.

Незадолго до этого он — главный режиссер Ленинградского Театра комедии — посылает на три буквы хозяина города, партийного босса Романова, садится в поезд и уезжает в Москву.

Несколько месяцев бесцельно слоняется по московским улицам. Пока совершенно случайно на Никитском бульваре не встретит своего (единственного, как всегда говорил) учителя Андрея Александровича Гончарова. Гончаров и позовет Фоменко читать лекции в ГИТИС.

«Если говорить про феномен Фомы, — продолжает Евгений Борисович Каменькович, — то, наверное, — это его мама, его семья, его учителя и, конечно, все те книги, которые он прочитал, то есть вся наша великая русская литература, впрочем, не только русская, но и мировая. У Фомы был абсолютный вкус. Вкус всегда держит уровень. А абсолютный вкус — абсолютный уровень. Да, Фома был открыт новому, но все равно подтягивал нас туда, вверх, к классике. Какие-то старые пьесы мне казались ну просто устаревшими, а он их упорно стажерам, например, советовал. И я теперь понимаю, что он прав был. В великой литературе — там человек на все времена. Как всякий большой художник, Петр Наумович чувствовал, к чему мы сегодня придем… А поскольку в великой литературе или про диктатуру или про что-то еще такое…»

Помню, как мы с главным редактором Дмитрием Муратовым прям со стульев от смеха падали, когда в маленьком зале музея Ермоловой Фоменко рассказывал:

«После школы можно было бы пойти в «Щуку», и меня брали, но я выбрал студию МХАТ. И там (поет, дурачась)«недолго мучилась старушка в злодейских опытных руках»… ну, два с половиной года всего продержался. А выгоняли меня каждый месяц. Говорили: «Пора этого Петрушу бездарного убрать. Он просто порочит театр, порочит дух Константина Сергеевича».

И вот однажды… (держит мхатовскую паузу)…нас с Сашей Косолаповым, моим другом, выгнали с предмета, который назывался «научный коммунизм». Мы сидели и бились головами о стену, да так, что весь дом школы-студии гудел. Нам это очень нравилось! Звук был обалденный! Преподавателю же почему-то не понравилось, и он отправил нас в ректорат на порку.

А секретарше надо было куда-то с бумажками отойти, и она попросила подежурить у телефона… И — звонок: «Это студия? Говорит домработница Книппер-Чеховой Ольги Леонардовны. Она велела передать, что у нее сегодня простуда сильная и она не приедет».

Мы с Сашкой посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, побежали к нему домой, это рядом, на улице Немировича-Данченко. И вот он берет мамины платья, горжетку, рваную вуальку, старинную шляпку, шарф (Петр Наумович показывает перечисленное руками так, что глаз невозможно оторвать), закручивает все у себя на голове, будто у него инфлюэнца… Ни половой принадлежности, ни возраста, ничего. А я остаюсь в своем виде. Берем за рубль такси, которое провозит нас сто метров до студии, — там уже у входа все начальство. Я открываю дверцу такси: «Ольга Леонардовна, прошу вас!» Все аплодируют. Сашка идет с палочкой, он очень хороший артист, двигался чудно. А мне начальство говорит «кыш»: «Фоменко, ты некрасивый, уйди, встань сзади». Ректор к «ней» бросился, и тогда Сашка сказал: «Ах ты, негодяй такой», — и ущипнул его с двух сторон.

За это ведь надо выгонять, да? Ну меня и выгнали. А Сашка школу-студию все-таки окончил. Нас всегда (смеется) выгоняли в его пользу».

Мама — Александра Петровна Фоменко — тогда очень рассердилась. Сказала Пете: «Мало я тебе в детстве Чехова читала!» Но была возмущена, что ее сына выгнали за профнепригодность. Пошла в ректорат, устроила там разборку и добилась другой формулировки в справке: за плохое поведение.

О, это была абсолютно гениальная мама. И сама еще та хулиганка!

Ну, во‑первых, южанка. Что, на мой взгляд, очень важно.

Родилась в Новороссийске, и в ней это очень чувствовалось: юг, море, свобода, эксцентричность, степи, орда. По одним сведениям, родом из зажиточной казачьей семьи, по другим — дед служил экспедитором в порту. Экспедиторство немного выпадает из общего ряда, ну и бог с ним! Юг, море, свобода и зажиточное казачество всё пересилят.

Высокая, статная, элегантная, гордая, веселая, забавная мама. В ней было столько всего чрезмерного, живого, неистового!

Например, любила американского пианиста Вана Клиберна. И когда тот приехал в Москву, собрала все семейное серебро и сделала из него венок, который собиралась подарить Вану на концерте. Но перед входом в консерваторию ее с этим венком замела милиция. Повели в отделение. Долго и с пристрастием допрашивали. Александра Петровна не сказала ментам ни одного слова. Просто очень презрительно молчала.

Мама учила Петю читать. И не только глазами. А читать как жить и жить как читать. Она верила в спасительную силу слова. В то, что великие строки решительно поменяют — к лучшему! — молекулы тела сына.

А в школе литературу Пете преподавала Анна Дмитриевна Тютчева, внучатая племянница поэта. До этого Тютчева работала в школе для девочек. Там ее прозвали Чума. Она и вправду была чумой. Всех девочек поголовно презирала, называла дездемонками. А мальчишек любила. И защищала их от советской дури, рискуя собой. Когда — в сталинщину! — выходило очередное постановление партии по литературе, Анна Дмитриевна назначала двух мальчиков из класса, которые должны были его выучить и рассказать правильно, если на урок придет комиссия. Остальным разрешала не читать постановление вовсе.

Александра Петровна очень подружилась с Анной Дмитриевной, и они на пару, ненавязчиво, весело и радостно внушали Пете: человек — это то, что он читает.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Фоменко всегда и во всем нарушал все правила. Но те, кто его любил, прощали ему все.

Жена, Майя Андреевна Тупикова, рассказывала мне, смеясь: «Однажды Петр пошел на премьеру Вани Поповски в Центр оперного пения Галины Вишневской. Галина Павловна была ему страшно рада, усадила рядом с собой в царскую ложу. А Петр сразу же заснул, причем проспал весь спектакль, улегшись головой на грудь Вишневской. И, представляете, ее величество Галина Павловна так и просидела — не шелохнувшись! — с головой Петра на своей груди до самого конца действия и ни разу его потом за это не упрекнула».

16 мая — день рождения Александры Петровны Фоменко.

Это был всегда самый главный для сына праздник. А когда мамы не стало, Петр Наумович в этот день с раннего утра ехал на кладбище, приводил там все в порядок, а где-то часам к двум-трем приезжали на Ваганьковское его друзья.

Каменькович вспоминает: «16 мая Фома не прилагал никаких специальных усилий, чтобы собрать нас на Ваганьковском, но круг близких к нему людей неизменно приходил.

Вы знаете, мне очень стыдно признаться, но больше нигде и никогда, как на кладбище с Фомой, в день рождения его мамы, я не пил такой вкусной водки и никогда и нигде не слушал таких сногсшибательных историй… Ну, во‑первых, Майя Андреевна, конечно, не тем занимается, она давно должна открыть ликеро-водочный завод, вот непонятно, что именно она в водку бросает, но это так запредельно вкусно, такую водку можно выпить тонну… А Фома всегда в тот день что-то, не останавливаясь, рассказывал, показывал, вспоминал, шутил, а когда еще шел дождь, он становился вообще беспредельно счастлив, начинал гулять по всему кладбищу…

Ну, со стороны это, наверное, странно смотрелось, но для нас, собравшихся там, именно что праздник получался, очень содержательный, веселый, шкодный… А какие шли разговоры… Эта безумная (говорит с нежностью) Максакова всегда была там… А Максакова и Фома — невероятная смесь… Мало того что они постоянно друг друга подкалывали, так еще очень часто говорили параллельно… Ну, как в опере поют вместе, я сам сын оперного режиссера, с детства знаю, как это делается… Но от Фомы и Максаковой можно было просто застрелиться, когда они рассказывали что-то одновременно и параллельно… И одна часть нас слушала Максакову, другая — Фому, но все умирали от смеха… Вот такой праздник Фома мог устроить. И — где? На Ваганьковском!»

О своем детстве Фоменко всегда говорил с гордостью: «У меня там было право на все, даже на безобразия».

Это «право на безобразия» он всю жизнь радостно реализовывал сам и в других приветствовал.

Когда на гастролях «Мастерской…» милиционер в ночном провинциальном городе прицепился к одному из «фоменок»: почему, мол, тот пьян и кто его учил пить водку, Петр Наумович вмешался в разговор властно и категорично: «Я научил их пить!»

В какой-то момент, задумавшись, Каменькович очень серьезно говорит: «А знаете, что самое-самое главное для меня в Фоме? Я не был на его репетициях «Бесприданницы», но потом посмотрел запись с этих репетиций и увидел тот момент, когда он актерам объясняет: «Ну что такое какая-то жизнь по сравнению с любовью?!» Он это говорит в полемике… Но когда я это услышал — я чуть не заплакал».

«Женские характеры Петр Наумович выстраивал лучше, чем мужские, — рассказывала в одном интервью Полина Агуреева. — Может быть, потому, что он рос и воспитывался двумя женщинами, которых обожал, — мамой Александрой Петровной и няней Варюшей. И такой чувственный человек, как он, наблюдая за любимыми женщинами, познавал и ощущал женскую природу очень хорошо. У него было собственное представление о женщине, оно выражалось в рисунке, в интонации роли. Для меня квинтэссенция образа «женщины Фоменко» — это героиня Ольги Антоновой в фильме «Почти смешная история»: «Вам плохо?» — «Мне…непонятно». С одной стороны, снисходительное отношение к женщинам, как к каким-то «убогим» существам (оно, безусловно, присутствовало у Петра Наумовича), а с другой — умиление, жалость, сострадание».

Да и бог с ним, с отношением к нам, как к «убогим», думаю я, это могло быть иронией, шуткой, игрой, вызовом, провокацией, а даже пусть и вправду, всерьез — все равно здесь ударные слова: УМИЛЕНИЕ, ЖАЛОСТЬ, СОСТРАДАНИЕ. А если жалость понимать как нежность, а нежность как высшую стадию любви… Не знаю, может, я что-то накручиваю, но какая женщина откажется от этих чувств — умиления, жалости, сострадания? Разве что женщина-вамп… Но женщин-вамп, говорят, Петр Наумович не любил.

«Когда у маленького Пети появилась няня Варюша, это была молодая девушка из Белоруссии, абсолютно безграмотная, вместо подписи ставила крестик. Она полюбила Петю сразу, искренне, безоговорочно и на всю свою оставшуюся жизнь», — рассказывает Майя Андреевна.

До пятидесяти двух лет Фоменко жил в коммунальной квартире вместе с мамой и Варюшей, в комнате четырнадцать с половиной метров.

Александра Петровна ушла из жизни в восемьдесят девять лет. Она долго болела.

«В то утро Петр кормил ее с ложечки завтраком, — вспоминает Майя Андреевна. — Она поела, поблагодарила его, закрыла глаза и умерла».

А Варюша прожила до девяноста трех лет. Петр Наумович очень нежно о ней заботился.

«Когда Варюша стала уже совсем старенькой и маленькой, он сажал ее себе на колени, и гладил по голове, и что-то ей рассказывал… Он относился к ней как к ребенку», — говорит Майя Андреевна.

Перед смертью Александра Петровна сказала Майе Андреевне: «Майечка! Я вас очень прошу: когда нас с Варюшей не станет, не оставляйте Петечку».

Я ахнула, когда Майя Андреевна сказала мне, что Петр Наумович любил по-настоящему только одну-единственную женщину: свою маму.

И сказала она это так просто, так естественно, без ложной покорности, без обид и сравнений, с пониманием и восхищением.

Только женщина, которая сама очень любит и которую очень любят, может исключить любого рода соревнование. А там, где начинается соревнование, все заканчивается: дружба, любовь…

Вершинин в «Трех сестрах» говорит: «Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко?»

А вправду — почему? И что нужно делать, чтобы хватать высоко?

Ищите ответ у Фоменко.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68