Мы обрели право на отсутствие выбора и защищаем его.

Нам необходима несвобода.

Особый путь моего народа — отторжение достижений мировой политической культуры и поиск зависимости от отечественных обстоятельств жизни, от кумиров, от церкви (не от Бога, он этому не рад), от страданий, от бедности, от богатства, от чужой воли.

Стремление большинства не принадлежать себе соответствует культивируемому образу государства, объединенного этнической фобией, социальной пассивностью и агрессией к тем, кто стремится жить отдельно от толпы и свободно.

Это меньшинство не торгует своим сознанием, и у него нет желания и средств покупать чужое. Как любая четко очерченная законами и границами форма, личность неприемлема и враждебна для толпы.

Человеку в толпе кажется, что он самостоятелен и выражает желания, которые сообразуются с его убеждениями и целями, но убеждения, как правило, отсутствуют (поскольку они никак не проявляются в его поведении вне сборища), а цели формируют другие — те, кто и собирает фашину.

По отдельности каждый прутик может быть гибким и с живой терпимостью, в меру, отпущенной ему Природой. Вместе — жесткие мертвые связки, строительный материал для гатей и дорог, по которым проедут другие. Они связаны самоутверждением части, не осознающей целого.

Какая разница, где ты часть толпы: на улице с портретами президента, Сталина, Леннона — или, инфицированный телевизором, тихо, как все, сидишь дома. Ты управляем и учтен статистикой согласия.

Современное наше государство не стремится разобщить людей. Оно старается сгуртовать их в послушное стадо, вытеснить мысль о выгоде собственной жизни идеей об общем могуществе, непримиримом патриотизме и ненавистью к тем, кому мироустройство кажется сложнее поддержания и укрепления существующей всегда только сегодня власти.

Родина — это любовь к ближним своим, к языку, культуре, обычаям, к земле. Наконец, к себе на этой Богом данной тебе земле, но не к строю (всегда временному, на счастье), который, на нашей памяти, олицетворяют те, кто лежал в мавзолее, кто стоял на мавзолее и кто нынче за ним сидит. Они ведь не имеют отношения к тем ценностям, которые олицетворяют для вас отчизну, не так ли?

Будь власть родиной, сколько раз за век мы поменяли бы ее? Царь, Временное правительство, кровожадный большевизм, вегетарианский, постбольшевизм с негодными демократическим средствами, наконец, сегодняшние… И всех любить?! Это все наши родины?..

Может быть, только война пробудила людей к частичному осознанному участию. Не хотелось на своей земле идти под чужих зверей из-под своих. Несмотря на цинизм и презрение полководцев к их жизням, они шли защищать дом, а возвращались с войны не защищенные, или в ссылку, или в резервации, чтобы своим изувеченным видом не портить облик родины — власти. Толпу загоняли в окопы. Те, кто был вне ее, шли на фронт осознанно, сами, но, вернувшись, и те и другие оказались отработанным материалом. Эти разрушенные жизни высились терриконами отвалов над равниной счастливой жизни. А в отвалах были золотые слитки, и имевшие глаза и сердце видели исходящий от них свет.

И сейчас видят.

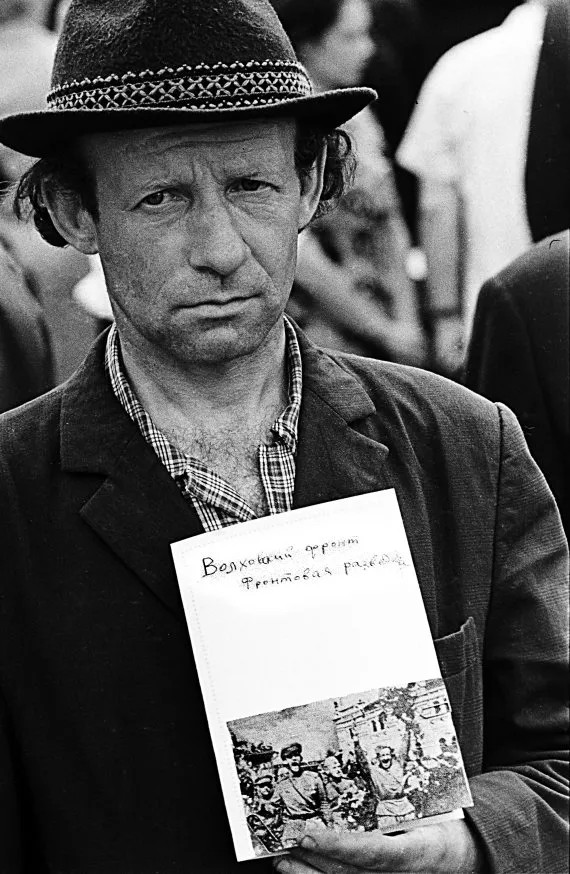

Рядовой войны Алексей Богданов

Не помнил он названий дорог и поселков, болот и лесов, мелких рек и крупных деревень. Не помнил номера частей, которые воевали на левом фланге от него или на правом. Не помнил, а может, не знал, потому что был Алексей Богданов рядовой боец от первого дня до последнего, потому что перед ним была война и шел он по этой войне пешком: в сапогах — тридцать девятый, в гимнастерке — сорок шесть.

Эх, взять бы ему в школе карту Европы, посмотреть ее хорошенько, заучить бы для журналистов и школьников (они любят, чтоб бойко) географию фронтовых дорог и рассказывать потом о своем геройстве с названиями. Но… То пойдет он на болото на зиму собрать клюкву, то старуха пошлет грибов наломать или за морошкой, то снег от окон надо отгрести, да и в баню на берегу Онеги (парилка хорошая) тоже не грех сбегать. Вот и выходит, что недосуг. А хоть бы и досуг: вы видели шрифт на картах? Разве ухватить его глазом в семьдесят четыре-то года? А хоть бы и ухватить: разве поймешь, что там в зеленых и коричневых ее разводах, когда географию эту самую представлял Алексей Богданов лишь на расстоянии винтовочного выстрела…

И если честно, журналисты и пионеры бывали у него нечасто, потому что не видели особого геройства в том, что, уйдя в возрасте сорока одного года в июле сорок первого на войну, воевал, как от него требовалось, до самого ее последнего дня неизвестный солдат. Только живой.

Но вины Богданова нет в том, что смерть его миновала.

Воевал он исправно. Когда надо было стрелять — стрелял, когда ползти на проволоку — полз, когда брести по грудь в ледяной воде — брел, и под снегом лежал, и гранаты бросал, и из окружения выходил, и из лазарета в бой шел, а когда выдавали сто граммов — пил. Он уцелел, и теперь мы, отодвинутые от войны и воспитанные на выдающихся ее примерах, воспринимаем рядового Алексея Богданова историческим фоном для событий более значительных, чем пехотная атака в безымянном поле, и подвигов более ярких, чем захват вражеских окопов, залитых водой.

А кто знает, может, погибни Богданов в неравном бою с фашистами и найди мы через годы его документы в матери сырой земле, фронтовой путь рядового показался бы нам теперь из ряда вон выходящим, и мы искренне наградили бы его нашим вниманием. Посмертно. Потому что оборвавшуюся жизнь легче заметить, чем жизнь продолжающуюся.

Но, слава богу, Богданова смерть миновала.

Я познакомился с ним случайно. Чистым маем в Севастополе, на 30-летии освобождения города. Махонький, в плюшевой кепке, в кителе с чужого плеча и с четырьмя солдатскими медалями на груди, стоял он на залитой солнцем улице города, который освобождал в сорок четвертом, но впервые увидел сегодня. А рядом с ним стояли люди, как в латы закованные в ордена, старше его по воинским званиям и послевоенным должностям, но объединенные с ним единственной наградой, которую они все заслужили сообща, — майским днем в сорок пятом.

Война со всеми ее ужасами и подвигами жила в них рваными обрывками фраз о мелочах и фактах, которые нам кажутся вовсе уж незначительными, хотя эти мелочи и были их жизнью, от которой зависела наша.

А потом, осенью, я поехал в Каргополь, маленький тихий городок на Онеге, в гости к Алексею Васильевичу Богданову. Мы рассматривали фотографии его, его детей и групповые, когда после войны он впервые поехал в санаторий в Прибалтике, куда «до революции, случалось, брал путевку и ездил отдыхать царь». И вспоминал он, что помнил о войне.

1 июля сорок первого года был Богданову сорок один год, и он косил траву, хоть и был лесорубом. Сенокос есть сенокос. Повестку принесли на луг, и на следующий день он отбыл в Архангельск, где записали его в полк, который скоро погрузили на пароход и повезли по Баренцеву морю. Там, в Баренцевом море, охранял Богданов от врага остров. А потом опять погрузили на пароход, правда, другой, и снова морем повезли. «Глядим — пристань, город Кемь».

Вагоны подали, валенки выдали вместо обмоток, и на 28-м километре (28-й — это он помнит, а как дорогу зовут — забыл) принял первый бой. Потом воевал он против белофинна, его окружали, а он выходил, его убивали — ан только ранить получалось. И снова в бой. И снова. А морозы были лютые, и по морозу воевал он в первый раз.

Что помнит Богданов про первую зиму войны? Что баню обещали топить, да не вытопили, а с передовой не уйти («некому менять нас»), что замерзали затворы из тепла вынесенных винтовок («ну так мы оправлялись на затворы и стреляли по врагу»), что ранило его, и в другой раз ранило, и снова он вернулся на передовую («не улежишь-то»), и что воевал он на Севере эту зиму и еще одну.

Ну а между этими событиями помнит Богданов, что были бои. Ночью, днем, в дождь и в сушь, и в обед, и в ужин.

А потом уже что? Не засиживаться ведь на Севере! И пошел рядовой воевать на Юг. Путь его пролег рядом с Москвой. Но Москвы он не видел, потому что, хоть и остановились в маленьком городишке неподалеку, разве время для экскурсий: война? Надел солдат чистую гимнастерку — и снова на фронт.

Не знал он, что рядом, под другим городишком у Москвы, уже год лежит в земле сын его Коля, оборонявший столицу. А хоть и знал бы, все равно могилы не увидел: где найдешь? Да и надо идти за Харьков драться.

Но Харькова не увидел рядовой.

Река Донец еще стояла. По льду ее перешли и заняли позицию под городом. За спиной — река, на горе — фашист. А тут весна. Донец разлился: ни края, ни берега. Враг и нажал… Ну ничего. И выжил, и из боя с честью вышел. Правда, под Изюмом контузило его, но к моменту, когда полк маршем выступил в Крым, Богданов был в строю.

Шли — не гуляли. «С Сивашов ветер — всем вода по пояс, мне по грудь, от нас ветер — хорошо: по колено». Позицию заняли километрах в тридцати от Севастополя. Окопались. Лежал Богданов, часто в сторону города смотрел, но какой он, не представлял и не знал, что там уже год лежит в земле другой сын его — Миша, оборонявший Севастополь.

Май наступил, и поднялся в атаку рядовой стрелок Алексей Богданов освобождать славный город. И освободил-таки.

Но не увидел Севастополя Богданов. Потому что салют на Графской пристани устроили девятого, а ранен он был седьмого мая.

Отлежался солдат и прибыл в город Херсон, месторасположенный на реке Днепр. Это был первый после Архангельска город за три года его войны. И запомнил он в этом городе строй, и себя в конце, и «покупателей» из других частей, которые набирали из бывших раненых себе пополнение: танкисты — к танкистам, артиллеристы — к артиллеристам, а он, понятно, в пехоту. Ведет его старшина из 82-й гвардейской, и вдруг слышит он: «Богданов, да мы тебя живым не считали», — и снова оказался он в своем 993-м полку, в котором воевал всю войну…

И вместе с этим полком пошел рядовой Богданов освобождать Польшу, Прибалтику и Восточную Пруссию. И, как вы знаете, освободил.

День Победы праздновал в Кенигсберге, том, что у Балтийского моря. «Водкой угощали и закуской».

12 мая повезли в тылы. 18 мая сдали оружие. А в августе, как кончилась мировая война, поехал рядовой солдат Алексей Васильевич Богданов домой, в Каргополь. Да не знал он, что тот дом за войну остался без детей. Только жена Ульяна дождалась его с фронта. Одна. Было ему в сорок пятом — сорок пять, и детей они уже не нажили. Самое главное в жизни прошло. От войны осталось у него впечатление, что воевал он исправно, как поле пахал, и что наград сколь надо — четыре медали. Медали эти он надевал редко, потому что считал: теперь их у многих довольно, и уж не разберешь, верит тебе население, что ты их под пулями заслужил, или считает — за выслугу годов. И еще не надевал он медали, потому что думал: ушло военное время и надобности напоминать о нем нет. Хотя, конечно, в праздник бывал при параде и, сидя вдвоем с Ульяной за столом, пил красное вино, которое любил.

Ну вот, теперь остается рассказать, как делалась эта фотография. В парадном пиджаке со всеми четырьмя медалями и в плюшевой кепке, галифе и сапогах, шел он, отвечая на вопросы и приветствия, по деревянным тротуарам Каргополя рядом со мной и гордился. А гордиться в этой ситуации надо бы только мне да юным жителям города, которые, впрочем, отнеслись к нашим съемкам с симпатией и одобрением. Один юный парничок смотался куда-то на велосипеде и привез букет осенних цветов, с которыми посоветовал мне сфотографировать рядового Богданова, чтоб на карточке получилось хорошо.

А потом мы перед тем, как распрощаться, сидели с Алексеем Васильевичем в маленькой комнате на Октябрьском проспекте в городе Каргополе и загибали пальцы, считая бывших у него детей.

— Николай — первый. Тот сразу. Другой Николай. Миша, Маша, Валя, Рая — эти тоже в войну. Потом Клава, Вася, Алеша, Александр… Сколь записал? Девять?

— Десять.

— Еще одного потеряли…

— Хватит, хватит, — тихо говорит баба Ульяна, глядя в окно, где куда-то идут чьи-то ноги. — Правда… Зоя была еще у меня…

— Что-то девок много… Она и сама забыла все. А вам-то чего помнить? Все быльем поросло…

— Хватит, хватит…

Инвалид

Победа многое оправдывает. Что они — убитые голодом, уничтоженные и замученные в концлагерях люди; погибшие солдаты и не солдаты в войне; дети разных народов, насильно, с жертвами перемещенные из родных мест; плененные не по своей воле там, затем заключенные здесь; вдовы и сироты?..

Что они все значат перед торжеством над врагами? И к этим миллионам потерь (сколько их в точности, мы никак не сосчитаем) прибавим отдельно триста тысяч жизней, положенных накануне победного дня одним полководцем только для того, чтобы взять Берлин раньше другого полководца и доложить об этом подвиге третьему.

Победа — не только в войне — оправдывает все перед — как бы это поточнее — перед грядущими, то есть наступающими, поколениями. Они воспринимают тяготы, перенесенные предшественниками, как нечто само собой разумеющееся, как исправно выполненный перед ними (нами) долг.

Но есть вопросы: достаточно ли пострадали за правду? И отчего не все погибли, если были честными?

Честными, наверное, были не все, а погибали почти все. Одни убивали в себе человека, уничтожая себе подобных и достойных людей, другие просто убиты, третьи — свидетели по этим убийствам, следовательно, тоже не живы, четвертые, непричастные, безучастные, ожидали своей участи полумертвые от страха…

Война некоторым образом освободила советского человека, создала иллюзию в его необходимости обществу. Это страшное время было одновременно лучшим в жизни героев, утративших ощущение востребованности с возвращением к миру. Победа — время после беды — стала для многих продолжением беды.

Вы говорите: но была вера. Была. Но вера без выбора, без свободной воли — та же погибель. Будем, живущие, снисходительны к мертвым. Добрее будем. Они за вас заплатили — отдыхайте.

Хлеборобы войны

Вот мы и живем…

Ой, за Волгой степь широкая ковылем поросла. Ой, пашня, плугом не покрытая, зерна не родит. Ой, волки под окны ходят, а больше никто. Ой, гармонисту от роду двенадцать годов. Ой, на кладбище могил не роют новых, а все меньше людей. Ой, не слышно криков малолетних младенцев, а баб против мужиков все больше становится. Ой, ходят девки нецелованные. Нелюбимые. Нерожалые. И которым век так ходить. Не любить век. Не рожать. Война…

В каком же году она началась?

Было Насте Быличкиной шестнадцать лет. А рождения она 1925-го. Значит, началась война в 41-м году. Вышла она по росе в поле, тут война и началась.

Суп из ботвы брюквы с мукой:

Ботва брюквы 190 Мука 3 Лук 5 Соль 5 Жиры 5 Специи 0,03 гр.

Это рецепт из книги «Использование в пищу ботвы огородных растений и заготовка ее впрок». Лениздат. 1942 год. 2 1/2 печ. л. Тип. им. Володарского. Зак. №1788. Цена 1 рубль.

Когда книжка эта была подписана в печать, блокадный Ленинград доедал хлеб («мука — 3 гр.»), посеянный еще до войны пахарями, которых мы нынче представляем по бойкому фильму «Трактористы». Но весной 1942-го они уже не сеяли. Трактористы эти вместе со своими тракторами ушли на фронт, биться за землю, на которой они раньше жили и творили зерно. И клали головы трактористы на эту землю черную и родючую, не плугами вспаханную, а снарядами и бомбами.

В тот год не уродил у нас хлеб по всей Украине, Белоруссии, Молдавии и на значительной части европейской территории РСФСР.

А есть страна должна была, как и в прежние годы. И чтобы из рецепта «супа из ботвы…» не вычеркнули «мука — 3 гр.», чтобы в пайке блокадного хлеба кроме соломы, жмыха, опилок было хотя бы одно размолотое зерно, чтобы дети шли в школу, рабочие к станку, а солдаты в бой, нужно было кому-то пахать и сеять, косить и молотить. Нужно было кому-то сеять на разбитых, не нужных фронту тракторах и вести их по полю. Тащить на себе. На своем животе — волочить их по пашне.

А в селе Пустынь Пензенской области, как и во всех селах, мужиков не было. Только бабы, девки, дети и престарелые. Бабам трактор страшен. Детям велик. Собрали девчат шестнадцати-семнадцати лет, которые покрепче, и послали учиться в соседнее село Покровская Арчада. Недолго они учились.

Зимой пошли. Весной пахали.

А до пахоты еще готовили свои «СТЗ». С металлическими колесами на шипах, без кабины, без стартеров и пускачей, они и новые требовали ухода и силы неженской, а тут эдакие развалины. «Других не было ведь. Ты пол-оборота на нем не доедешь, как что-нибудь отклепывается. Да ведь война. Надо родину кормить-то. И война не от наших начальников, а такой фашист — враг на нас напал. Надо от него защищаться. Мы этого не жалеем, что труд закладывали. Только нынче мы вот силы все уже потеряли. Да и мало нас. Сколько девушек в сырой земле лежат. Уж мы-то хорош-хорош. А те так еще лучше».

Из Пензы в Пустынь мы ехали вместе с радиожурналистом Суворовым, знающим в области всех и все. Но доехал я один, потому что, съехав с шоссе, УАЗ забуксовал в грязи размокшего по весне проселка, и дальше пришлось добираться на тракторе, кабина которого рассчитана на одного. Конечно, «Беларусь» — хороший трактор. В кабине тепло, сиденье мягкое, дождь не сечет, ветер не дует, но три с половиной часа тракторной езды не показались мне приятной прогулкой. Мы проехали мимо рядов новых «ДТ-75» и «Кировцев», мимо колхозной теплой мастерской и, въехав в село Пустынь, нашли дом Марии Поповой, работавшей в войну на комбайне.

Меня не ждали. Мария Феофановна возилась с годовалой девочкой, но через полчаса в доме сидели трактористки войны: Настя Быличкина, Ксения Баулина, Вера Полунина — и рассказывали о себе.

Анастасия Быличкина:

— Работала я на тракторе с первой весны, с 42-го и до того, как война замирится. Война. Кавалер вернулся с войны живой. Родила троих, вырастила двоих. Муж работал комбайнером. Потом работал и умер. Детям дали дорогу, теперь они на своих местах, а я с внучком.

— А у меня вот детей не было, — сказала Попова, — это сестры дочка. Я ее пестую. Ох-хо-хо…

Ну а об жизни той что вспомнишь. Тяжесть мы, как все, несли. Фронтовую. Ночевали в полях. Зерно сдавали — на семена не оставляли. Уж конечно, как мужики, мы поначалу не пахали. Умения не было. Опытности. Бывало, разъехаться не могли, и виляли, и вкривь ехали, а бригадир дядя Гриша Баулин — тот не крикнет. Понимает — дети ведь. Только скажет: «Эх, девки-девки…»

А первый раз выехали… Утром заморозок, а днем растопило солнце, и трактор в грязь ушел на дифер. Председатель дядя Тимоша Кирилин шел: «Что стоите, девчата?» — «Нужна нам помощь — бревно или вага, чтобы под трактор положить». — «Ладно, идите за мной». Взяли мы втроем, понесли с Верой Полуниной вдвоем. Потому что слабый здоровьем был дядя Тимоша. Идем мы под бревном к трактору и плачем в ручьи. И председатель плачет. А что поделаешь, ни работников других, ни машин. А хлеб нужен. Да и то сказать, как ни тяжело нам было — не стреляли по нам и изб наших не жгли.

Когда палец мне зимой на тракторе оторвало, я работать на нем какое-то время не могла, так скот гнала в другую область. Тогда и видела. Разбитые дома. Танки разбитые. Машины разбитые, прожектора, трактора. Хаты без крыш и совсем сожженные. Люди… Ой, люди совсем поруганные… Нет, ничего такого хорошего я не видела там. Всем тяжело. Всем. Не мы виноваты, что враги на нас напали, а нам тяжесть нести.

Снова на трактор села. Плуга были трехлемеховые без автоматов, а сверху плуга вага — бревно, и за него две бороны прикреплены. Поедешь пахать. Ох. Бревны эти поворочаешь, поплачешь — и опять.

А «перетяжка»… Хорошо, в сухое время. Теперь мужчины, наверное, и не представляют. Ложишься на спину под трактор и картер отымаешь. Отвертываешь болты, крышку тяжелую на колени и грудь, как одеяло, и люфт пробуешь. Сколько прокладков надо. А валы. И понятия такого у нас нет — не будем себя уж больно ценить и возвышать — девчонки. И хорошо, если до вечера, а то в обед опять перетягивай. Масло и в глаза, и в рот, и по лицу. Руки по локоть в пузырях.

Керосином умывались, а руки землей оттирали, в домотканых рубахах и юбках. Ни на кого не похожи. А покрасоваться хотелось. Война-то — четыре года жизни.

Через день в Пустыни вой от похоронок на всю вселенную. Мы неделями с поля не уходили, а песни пели, и «Катюшу», и «Как на горе цыганы стояли». Духом не падали.

А то нацепимся и парами сами ходили. Парней-то не было. На всех один был Иван Мишанин, 24 года. Тракторист. Вроде инструктора. Год он с нами был. А потом пошел на фронт и погиб. Был у нас гармонист Ремонтов Владимир. От роду 12 годов. Кавалер, да не нам. Постоишь у стенки в клубе, послушаешь и снова в поле…

А там работы полон рот. Одно горючее. За перерасход — под суд. Яички продашь и купишь где горючего. У нас одну девушку посадили за перерасход. Нечем было платить, ее и посадили. А трактора ведь больше нормы расходовали. Мы-то не знали. Дымит раз, значит, работает. Дети были мы, и образования не многонько. Может, и от нас недоразумения были, но ведь не умышленные. А все равно с нас требовали, как с взрослых мужиков. На то и война…

Ксения Баулина:

— Работала я трактористкой семь лет. У матери нас было трое. Отца у нас нет с 30-го года. Я была старшей. Сначала лес рубила, а потом села на трактора. Уж столько хорошего мы не видели, сколько плохого. А чем плохое? Очень трактора были плохие. Мы столько не пахали, сколько ремонтировали. Переживания были одни.

А после войны я замуж не пошла. Нет здоровья у меня, вот я портить жизнь никому и не хотела. И не пошла. И одинокая.

Куда же оно, здоровье, делось? А вот куда. Все тяжести на себе носили. В коробке (это деталь такая), считай, девять пудов. Кладем ломик, одна с этой стороны, другая с другой. Говорим: не силяем мы. Я вот не силяю. А бригадир говорит: надо. А и сами знаем: надо. Вот четыре с половиной пуда я подниму одна перед собой — какое здоровье будет? Все мы золотые — никуда не годны.

Вон она, Попова Мария, комбайнер, ни одного дитя не имеет, не от легкой ведь работы. Баулина Мария — 12 лет на тракторах — детей тоже нет. Ивахина Татьяна — она и сейчас Ивахина — не выходила. Стала открывать крышку радиатора, опытности не было, не надо было завертывать. А она завернула. А как воду доливать, крышку отвернула, ее и подняло, и все лицо паром обожгло.

Уж сама работа нелегка была, а ремонт еще трудней. А чем труднее? Тем, что ремонтировали прямо на морозе зимой. Пальцы обмороженные были от раскаленного от холода металла. И помощи ждать было не от кого, кроме как от себя самой.

Спасибо, бригадиры наши старенькие дядя Гриша Баулин и Красиков Лев Алексеевич за нами, как за дочками, ходили. А уж директор МТС Чернышков — тот издевался, как пьяный напьется. А пил он часто и запирал ворота и до двух часов ночи домой не пускал. И к девушкам приставал, и если б не бригадиры, жизни нам не было.

А уж как пахать, так мы на тракторе, а кто-нибудь из них рядом идет и говорит, уж чего правильно, а чего нет. Но ведь не усидишь.

Вот и приключались с нами приключения. А от чего они приключались? От молодости и усталости.

Трактора наши ручками заводили. Но одной не завести. Вот надевали на рукоятку трубу, и все за трубу брались. А если зажигание ранее стоит, то ручку эту в обратную сторону отдаст, и все наземь валятся. А бывало, что заводили на скорости, и трактор сам на нас ехал.

И засыпали в борозде, когда ночью пахали. Темно ведь, хоть бы луна. Одна впереди с фонарем идет, а ты за ней на этот фонарь едешь. И страшно тебе, к тому же потому, что волки вокруг как грачи ходят. Уж и не знаешь, то ли ты в тракторе заснешь, то ли она с фонарем от сна упадет под трактор.

Да не забывай еще воду в радиатор добавлять. Потому что худы радиаторы и бочек с водой тобой же поставлено по всему полю, чтобы мотор не сгубить. Потому что в войну негде было тракторов взять.

Так мы работали и надеялись, что как войне конец, у нас жизнь враз переменится. Но так не получилось. А почему не получилось? Потому что с войны мужиков вернулось «как редкая конопель». И те раненые. А хоть и здоровые, тракторы освоить надо. Тем более что они оказались совсем изношенные и мужики бы с ними не справились.

Мария Попова:

— Работала я на комбайне Ростсельмаша «Сталинец». Мне было шестнадцать лет. А брату поменьше, он помогал. Сперва работала с Петром — ему четырнадцать. Потом, когда он ушел в конце войны на фронт, я стала работать с братом Иваном. В семье нашей было восемь детей, и я была старшая. Питание плохое. На лебеде большинство. Мама разделит лепешку из лебеды, и мы на ней работаем. А когда за восьмого ребенка давали две сотни, купила меру картошки. Наварила, и неделю ели, а потом опять на лебеду.

Косили напрямую. Хлеб был засоренный. Барабан часто так забивался, что не хватало сил очистить. Комбайн был на тракторной тяге, меня Вера Полунина таскала на своем тракторе.

Тяжело было, хоть не вспоминай. Когда комбайнами молотили, то женщины в прицепы впрягутся, и вот кто за колеса, кто за что, и к комбайну.

Хлеба хоть, может, и меньше получали, чем до войны, но он был нужней. И на семена не оставляли. А за семенами чуть не всей деревней ходили за 25 километров в Студенец. Брали в мешки и пешком домой. Кто совсем маленький ребенок — шесть килограмм, постарше — восемь, еще постарше — еще тяжелей. Вы вот спрашиваете, что мы вспоминаем о своей молодости. Я и не знаю, что сказать… Не удается ничего.

Вера Полунина:

— На трактор в 16 лет села, в семье я старшей была из 10 детей. Отец на фронте погиб. Два брата вернулись.

Трактор любила, но от одной любви трактора наши не ездили. Нужны были запасные части. Они теперь нужны. Ждут механизаторы, когда подвезут. А мы не ждали. Мешок за плечи — и до Студенца. Там в Пензу. Наложишь мешок поршней, цилиндров, радиаторов, шатунов – железок всяких и обратно. Верст 25 несешь, два пуда, не меньше. Руки до земли опускаются, плечи обвиснут, а ни одной детали не бросишь.

А то если в Пензе нет — в Кузнецк подашься. Туда поезд подгадаешь, а уж обратно не ждешь. 50 верст по шпалам… Каждый винтик, гаечку хранили, чтоб только не стоял трактор. И уж, казалось, всего натерпелись, и работали как мужики, и спали в поле, в будке вповалку, и свету не видели, ласки, ни разу нас никто не проводил, под липы не пришел. А все успокаивали: ладно, мол, переживем мы это время.

Вот и пережили. Вот и по пятьдесят нам всем, и уже не в силах многим на работе тяжелой работать после того, как в молодости столько снесли. Но главное, живы и одолели врагов. Хоть и не мы, но все же таки не без нас…

Не без них…

Ботва свекольная тушеная с маслом:

Ботва свеклы 200 Жир 5 Мука 3 Соль 5 Специи 0,05 гр.

Обратно я ехал с комфортом. Молодой веселый тракторист Володя по ступенькам взошел в кабину трактора, построенного в городе, для жителей которого был составлен этот рецепт, которым они вряд ли пользовались часто из-за отсутствия составляющих.

Он вез меня по дороге, проложенной по полям, где тридцать четыре года назад на разбитых «СТЗ» замученные и смертельно усталые пахали и сеяли хорошо знакомые ему нынче тетки. Я рассказал ему, как Настя Быличкина, усталая вся, не с той стороны подошла к своему «СТЗ». Как платье порывом ветра забросило в магнето и стало наматывать на вал. Ее притянуло к горячей замасленной железке и переломило бы, не успей старик бригадир выключить мотор. Со всего поля сбежались подруги смотреть на прикованную к трактору Настю. Дядя Григорий взял нож, полоснул по ткани, и платье, самошитое, единственное, упало к ногам.

И стояла голая девчонка на черной, вспаханной ею земле, у мертвого без нее кома металла. Угловатая стояла, белотелая, с загорелым лицом и руками, и не чувствовала она стыда за наготу свою, а только обиду и боль за поруганную войной молодость.

А вокруг нее стояли такие же молодые, красивые, достойные счастья, как она, девки, и плакали. Отвернулся бригадир, чтоб не глядеть, и сказал: «С этого боку к трактору не подходить! Работать!» И пошел прочь.