Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Дмитрий Муратов

Он — один из основателей нашей газеты. Это им воспитанные и вздрюченные спецкоры работают в самых невозможных условиях, а весь последний год — на войне.

Я почему-то уверен, что он тоже ее жертва, и рак этот от невероятного стресса и ответственности за своих сотрудников под огнем.

Он и врачи (и наши в Боткинской, и немецкие — огромное спасибо!) победили Т-клеточную лимфому. Но сил восстановиться уже не хватило…

Я был у него в Мюнхене 8 марта, уже уходил, он показал две исхудавших руки и сказал с непередаваемым величием:

— Митя, я исчезаю…

У нас нет никакого опыта жить и работать без него. Думаю, мы и не научимся этому.

Муратов и Микеладзе. Фото: Юлия Балашова

Павел Каныгин

Милашина, Рачева, Костюченко, Боброва, Гирин, Артемьева, Фомина, мы все — это Нугзар. Все, что из нас получилось, — это Нугзар. А что теперь?

Как передать это чувство? Когда мы потеряли столько.

Его больше нет. А нам надо дальше. Никто не знает как.

Последний раз говорили перед моей командировкой на эту ублюдскую войну. Очень слабый у него был голос: «Ты все знаешь, но, пожалуйста, будь аккуратен. Обочины, мины, растяжки эти. Ты все знаешь уже, но пожалуйста…». Он никогда меня так не просил. И я тогда попросил его тоже. А он ответил: «Знаю. Но ты же видишь. Но конечно, я вернусь! Столько хочется сделать».

Нугзар Кобаевич!!!

Нугзар и отдел: Рачева, Боброва, Гирин, Костюченко, Милашина, Фомина, Каныгин

Елена Костюченко

Я не могу писать о нем в прошедшем времени. И имя пока не могу ни написать, ни сказать.

Он самый добрый. Самый любимый.

Он лучше всех знает русский язык.

Он сделал из меня журналиста. Он сделал из нас журналистов.

Он мне как отец. Он нам как отец.

Любит смеяться, вкусно есть. У него очень красивая жена. Они стреляли из лука, вместе выступали за всесоюзную сборную, потом перестали.

На каждый Новый год водит нас в ресторан и весь вечер усмехается в усы на наши вопли.

Курит синий «Данхил». С удовольствием. Уважает гаджеты и смартфоны. Хотел бы жить в своем доме.

Я не знаю, как о нем рассказать. У меня сердце вынули.

Высокий, медленный. До трясунчика его боялась, когда пришла в «Новую». Ну да, крутил хвосты КПСС, собкорил в Комсомолке, потом сделал газету, которая для нас стала всем. И как ему такому новости нести?

Его собственные тексты почти не оцифрованы. Однажды я нашла старый, про узбекских диссидентов. Шок. Как можно перестать писать, если ТАК писать? Год мучилась, прежде чем решилась спросить. Думала, там драма. А там — решение. Он сказал: «Надо уметь поставить точку в своем последнем тексте».

Еще жалуется, что из-за нашей «текстовой каши» перестал читать книги. «Просто не могу. Чехова не могу читать, представляешь».

Тянет нас за волосы, когда мы тормозим (то есть все время). Поехала в первую командировку, вернулась с температурой и в отчаянии, он сказал: иди спать, а сам всю ночь правил и переписывал текст, наполовину состоящий из бреда. Потому что первая командировка и надо, чтоб была вторая. Потом еще хвалил этот текст на планерке. Никто не узнал.

Обожает газету. Делает газету.

Гений абсолютный и гений великодушный. Видит талант в каждом и годами этот талант вытягивает? Растит? Создает? Различает «особенности письма» там, где и письма, кажется, нет никакого. Все рядом с ним очень сильные. Даже наглые, потому что он — за нас.

Убеждает, что все прорывы происходят во время текущей работы. Говорит, что нецентровые темы — самые сильные, потому что они слепое пятно.

Верит в нас, как не верит никто.

Спасал много раз каждого.

Он никогда никого не унизил. Потому что сам ростом до неба.

Наоборот, он очень хочет, чтоб все стали повыше.

Его беспокоит, что наше поколение журналистов слабее в плане гулянки, не могут нормально выпить, побеситься. «Вот мы кутили. Скучные вы».

Смерть — это абсолютно не про него. Другая категория. Он как солнце — огромная часть мира, неизменная, родная до неразличимости.

Он отводил от нас зло. Теперь мы беззащитны и одни.

Микеладзе и Костюченко. Фото: Юлия Балашова

Зоя Ерошок

Мы работали тогда в «Комсомолке». Его взяли собкором по Грузии, и чуть ли не самую первую заметку он написал о снеге. Почему снег, не помню. Может, выпал в Тбилиси. Это была совсем маленькая заметка. Но что он там творил со словами….

Он любил слова. Точные слова. Счастливо найденные слова. Как в поэзии: лучшие слова в лучшем порядке.

О «Новой» сказал мне как-то в восхищении: это газета слов.

Потом я помню его интервью с Мерабом Мамардашвили. 1989 год. Визировал его у Мераба в больнице за день до апрельских событий. Мамардашвили сказал ему тогда: это не напечатают. И не печатали. Полтора года. Пока не умер Мераб.

…А теперь, Нугзар, когда ты умер, мы плачем все, и весь твой отдел гениев, и наш главный редактор Муратов, и я, и все-все-все.

Первую книжку Мамардашвили, помнишь, подарил мне ты. И подписал своим мелким почерком наискосок карандашом: З.Е. от Н.М. И первым мне рассказывал о Мерабе, тогда еще запрещенном философе.

Кстати, в том последнем своем интервью «Комсомолке» у Мамардашвили были наиважнейшие слова: истина дороже родины.

А еще я помню заметки Нугзара о Джабе Иосилиани. Это уже в «Новой». В самом ее начале. В 1993 году. Джаба получился у тебя и смешной, и трогательный, и хитрый, и простодушный, и трагический … Просто 3D. Одно его обращение к грузинскому народу (ты первым написал, а потом уже разошлось на цитаты) чего стоит: «Демократия — это вам не лобио кушать».

До сих пор не знаю в журналистике такого уровня человеческого портрета.

* * *

Я не работала в его отделе. Он не был моим начальником. Но года три назад взяла себе за правило, прежде чем отдать свой материал Муратову, показать его Нугзару.

Последние заметки, которые ему отнесла, были «Максимы» с Аней Политковской. Прошлый год, октябрь, восьмая годовщина Аниной гибели. Отдала почитать утром, а часа в четыре зашла, думаю, забыл, закрутился, что ли. А он говорит: я уже два раза прочитал, но надо еще раз прочитать. Потом пришел ко мне, и часа два, не меньше, разбирал почти каждое слово. Собственно поправок было немного, но дело в том, что он всегда разговор вел не о мелких секретах ремесла и не о технологии, а о смыслах.

О смыслах и чувствах.

* * *

Не любил крепких профессионалов. И профессионализм вообще.

Как будто знал, что пишет не рука, не голова и даже не душа. А жизнь того, кто складывает буковки в слова.

Когда я ему сказала, что материал его воспитанницы Оли Бобровой «Мост» — абсолютный шедевр, он согласился и тут же сказал задумчиво: «Но она не писала его как шедевр». Конечно, нет. Шедевры не получаются, когда на них берется установка.

* * *

«Мост» Оли Бобровой — одна из первых сильнейших публикаций «Новой» о войне на юго-востоке Украины.

Эта война и погубила Нугзара.

Двенадцать наших военных корреспондентов — почти все они присылали свои заметки оттуда Нугзару.

Он все это не просто по три раза читал и редактировал, он надрывался.

Переживал страшно.

Говорил мне: «Я ненавижу эту войну».

Если кто-то вовремя не выходил на связь, Нугзар с ума сходил: «Я не знаю, где они. Я не знаю, что с ними».

Своим страхом за ребят на войне — их спасал.

И расплачивался собой.

Эта война должна закончиться.

Иначе смерть Нугзара будет бессмысленна.

* * *

Он проникался людьми.

Я писала о девочке-аутистке, по ходу много о ней рассказывая Нугзару. И вот он приходит ко мне в кабинет и говорит: «Я тут думал о твоей девочке-аутистке…Ты не пиши с самого начала, что она аутистка. Дай ее гениальные стихи, потом афоризмы, и только через треть материала скажи про диагноз».

Это было прошлым летом. Уже шла война. А у него хватало еще сил и на мою девочку-аутистку.

* * *

Наш с тобой друг и коллега Гога Розинский сказал, когда тебя не стало: «Я вот подумал, где сейчас Нугзар?» И после паузы: «Он — везде».

Ты везде, Нугзарчик. Везде.

Прости.

Микеладзе и Ерошок. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Наталия Зотова

Однажды Нугзар Кобаевич Микеладзе ходил со мной на допрос. Это было моим первым стажерским летом в «Новой газете». Весь июль 2010-го я бегала с активистами по Химкинскому лесу, ночевала в протестном лагере, а в августе мне пришла повестка на допрос.

Стажеров в «Новой» тогда воспитывал Нугзар Кобаевич. Отправлял меня на ночь в лес (раз Нугзар Кобаевич думает, что мне по плечу, значит, так и есть), учил, как вести себя во время «винтилова», вел долгие разговоры о журналистской этике, во время которых я сидела на тумбочке в его кабинете и болтала ногой. Выслушав путаный рассказ о проблеме, поначалу всегда молчал, глядя в монитор с запущенным «Тетрисом». Эта была стажерская премудрость, которой молодые корреспонденты обучали совсем новеньких — иметь терпение. Нугзар Кобаевич все слышит, Нугзар Кобаевич думает. И вот-вот выдаст готовый, точный и спасительный совет.

Получив повестку, я, студентка третьего курса журфака, в панике прибежала к нему. Как всегда, выслушал с непоколебимым спокойствием, велел не бояться и пошел со мной.

«Вы отец?» — поинтересовалась следователь. Уточнила, есть ли мне 18 лет (было 19) и Нугзара Кобаевича на допрос не пустила, потрясая Уголовно-процессуальным кодексом. Удержать его было непросто, но в кабинет с портретом Дзержинского на стене меня все-таки привели одну.

Когда я вышла, он все еще был здесь.

— Нугзар Кобаевич, вы меня ждали?

— Изучал УПК, — мрачно ответил мой редактор и повел на волю.

Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

Галина Мурсалиева

Между нашими кабинетами стена тонкая, и в одном месте она не до конца упирается в потолок, — большой просвет. Поэтому, если я чихну, он обязательно откликнется: «Будь здорова!» . А если он начинает заводиться и кричать на кого-то из молодых: «Я тебя спросил, где текст, час назад спросил, где текст, а ты мне что…», — я через какое-то время иду к нему с вопросом, — «Ты чего лютуешь , Нугзар?». Хотя заранее знаю, что он, хоть и злится сейчас всерьез, человека, на которого кричит — любит.

Он готов был про каждого объяснять: этот распишется. Пока туго идет, навыка нет, но распишется, вот увидишь. На него давить нельзя, спрячется, неуверенный. Робкий. А этот слишком уверенный, с ним нужно по-другому.

Он их пестовал. Растил. Любовался исподтишка своим «манежиком», стараясь придавать голосу побольше строгости. Россыпь замечательных молодых перьев газеты, — это его абсолютная любовь, его глаз мастера, лучника. Он же был мастером спорта по стрельбе из лука, — там суетливые никогда не выигрывают, там терпение и меткий глаз .

Абсолютно не публичный человек. На всех громких мероприятиях его как будто нет, он где-то там далеко, на галерке, за спинами.

А в редакции на каких-то летучках — собраниях, если вдруг кто-то увлекался и начиналась говорильня, он одной репликой приводил всех в чувство. Это всегда были такие шутки, которых сейчас, вот сколько я ни пытаюсь , вспомнить невозможно, — они были именно в контексте происходящего, в тот момент были необходимы. Он был всегда изнутри редакции, внутри нее. Не с внешней стороны. Он был гений момента.

Он приходил в ярость иногда, казалось, что из-за ерунды. Но проходило время, и всем становилось ясно, какая это была вовремя схваченная фальшь. Я ему говорила — «ты принц на горошине…»

Он чувствовал все «горошины» фальши. И реагировал мгновенно…

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Екатерина Фомина

На первом курсе летом меня случайно занесло сюда. Я впервые села на стул перед ним, усатым и строгим, и уверенно начала говорить, что хочу писать про текущие трубы и страдающих граждан. Он сказал, что мне все это быстро надоест. Я горячо отрицала. Тогда он дал тему: в Москве закрывались обменники или что-то такое, надо было разузнать, поработать в «поле». Тогда я подумала: ну что за скукота? И не вернулась. Дура.

Только потом и теперь я понимаю, что у него было чувство, нюх — это не то, именно чувство темы, текста, слова. Он был мерой вещей. Через год я вернулась, чтобы уже не уходить.

Я его боюсь и люблю. Что люблю, не говорила никогда. Дура. Что боюсь — периодически заявляла. Он, суровый минуту назад, уже смеялся надо мной.

Еще было секретное оружие против его нахмуренных бровей, открытое и опробованное нечаянно. Когда были беспорядки в Бирюлево, он уже ближе к вечеру говорит: а езжай-ка туда, там снова что-то начинается. Я стою в пальто, с билетами в театр и боюсь сказать, что у меня вообще эти билеты и планы. Я всегда считала, что у журналиста нет планов, есть только работа. И это благодаря ему тоже. В общем я, стоя в этом пальто и с билетами, разрыдалась тихонечко, упав на плечо Лены Рачевой. Ну поеду, говорю, в Бирюлево, только там уже все закончилось, а если и нет, когда я доеду, закончится точно. Он выплыл из кабинета, увидел меня раскрасневшуюся и ревущую и засмеялся. В следующий раз я плакала перед защитой диплома, когда зашла ему похвастаться, что вот, закончила свою писанину, завтра защищать буду. А он всегда считал эти формальности, институты ерундой. На примере Паши Каныгина я верю в это. И он тогда сказал: «Лучше бы материалы писала, наслаждалась этим, а не диплом свой». Три года я училась и работала параллельно, а лучше бы как можно больше впитывала и училась у него. Дура. Главный институт в жизни я уже не закончу.

Кажется, за то время, что мы вообще были знакомы, я не выхватила даже маленькой капельки того, что он умел и знал. Я люблю его за то, что он грузин, за то, что единственный умеет обращаться с текстом, что вырастил трех Лен, Олю, Пашу, Никиту. Он был вместо отца, он был лучше и значимее. И я так никогда и не сказала, что очень люблю. В смсках из больницы он писал трогательное «обнимаю». Я боялась его жутко, потому что он был глыбой, масштабом, журналистом. А надо было чаще, больше пытать, спрашивать.

Он называл «Катькой».

Кричит из кабинета:

— Катя!

— А?

— Да нет, не ты, другая.

Через некоторое время:

— Катька!

— Какая на этот раз?

— Катька, Катька кто у нас?

Он всегда и навсегда моя мера вещей.

Думаю, если бы он все это сейчас читал (а он и читает), он бы тоже смеялся или делал свое фирменное грузинское «вах» недовольства. И отредактировал бы этот текст, объясняя, как лучше.

У меня висят его цитаты над столом. «Проблемный текст может написать любой дурак». «Я не кричу, я поощряю в необычной форме».

Костюченко однажды сказала: «Он тебя хвалил, как он обычно делает, ты это знаешь: ругался, что ты пишешь о каких-то цифрах, ушла в экономику». Он научил, что надо писать в каждый номер и бился за наше место в каждом номере, даже за самую дурацкую и мелкую заметку. В последнее время он ругался, что я не высказываю своего мнения. И когда я объясняла, что боюсь писать о Борисе Гребенщикове — ну кто я такая? — тоже ругался. Он учил не бояться.

Да, мы все плачем, потому что нам себя жалко — как мы будем без него. Потому что без него не газета, когда газета — это он. И я не знаю, как мы будем. Я просто не верю и не буду верить.

Больше я не боюсь. Страшнее и больнее уже не будет.

Микеладзе и Фомина. Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

Ольга Мусафирова

В 89-м мы были собкорами «Комсомолки»: Нугзар — в Грузии, я — в Украине. Мы все тогда считали друг друга братьями и сестрами, хотя виделись только на совещаниях в Москве.

Родными со временем остались немногие.

Мой брат Нугзар был душой компаний и таким красивым — глазам больно. Но, кажется, сознательно «притушивал» это аристократичное сияние внешности деликатностью, свойственной только тем, кто действительно — выше. Журналистика увела его из спорта, с которым Нугзар тоже сочетался, в моем понимании, совершенно. Лучник. Исчезающее, очень мужское, благородное единство напряжения и свободы, полета и цели.

Благодаря Нугзару я пришла в «Новую». Гораздо позже, чем следовало, чем он говорил, никогда не упрекая. Очень ждала всегда звонков. Знала, кому первому пожалуюсь, если плохо, или похвастаю без особых причин. Завидовала спецкорам из его отдела, ревновала.

Тоска и смятение без тебя, братик.

Виталий Ярошевский

Первый раз я увидел Нугзара в начале октября 2003 года. К этому времени я потерял маму и работу, а «Новая газета» меня приютила (до сих пор — спасибо). Тогда новичков, по доброй традиции, еще прогоняли через редколлегию. Из всего ареопага только Нугзар задавал мне вопросы, ему было не все равно. Остальным, думаю, тоже, но ему, видимо, особенно. Я запомнил. Это был первый из уроков Нугзара, к ним мы еще вернемся, и, надеюсь, не только в этой заметке.

А потом я запомнил, как он спас начинающего в «Новой» журналиста от начальственного приговора — не перспективен. Никто не возразил. Кроме Нугзара (его слово имело вес). Этот опальный журналист (думаю, он даже не догадывается, кто его спас) работает у нас до сих пор, и хорошо работает (то есть Нугзар, как всегда, не промахнулся). Спасать «чужих» — особый дар. Это второй урок.

Он ведь и своих «отдельских» женщин защищал — этих гордых, умных, дерзких и отважных красавиц. Превращался в кавказскую овчарку — такую же умную и отважную (его атаку однажды я испытал на себе и тоже запомнил). Это третий урок: береги тех, кто тебе дорог.

Еще он обладал каким-то исчезающим сегодня чувством юмора, не усмешкой, но улыбкой, которая тебя не унижает, а значит, дает шанс выйти даже из безвыходной ситуации без потери лица. Это четвертый урок.

Мы часто балагурили (спасибо, Нугзар). Ну, например, под воздействием токсичных патриотических газов нашей родины я приходил к нему с категорическим воззванием: «От имени великого русского народа в моем лице приношу великому грузинскому народу в твоем, Нугзар, лице свои нижайшие извинения». Он принимал, он был снисходителен, как настоящий грузин. И воспринимал эту, как мне казалось, чушь серьезно. Это пятый урок.

Мы в последний раз встретились в редакции, в Москве, на третьем этаже в «предбаннике», где стоит диванчик. Он сел на него со словами: «Извини, я не могу стоять, но давай поговорим».

… Моя жизнь 20 марта 2015 года стала настолько тяжелее, насколько она была легче при Нугзаре Микеладзе. Он меня не подведет там, а я постараюсь не подвести его здесь. Это шестой и последний урок.

Увидимся.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Александр Минеев

Мы с ним встречались редко в мои нечастые приезды в Москву, иногда созванивались по работе, но к нему, как мало к кому из редакции, сразу возникла глубокая симпатия. Красивое лицо, спокойный ироничный взгляд, негромкий, мягкий, всегда дружеский и располагающий к себе голос, благородная скромность. Он очень любил жизнь. Такие не должны уходить. Трудно будет представить себе «Новую» без Нугзара. Пусть земля ему будет пухом. А мы, конечно, будем его помнить.

Елена Рачева

Все-таки это было какое-то жульничество. Вроде бы он собирал нас, чтобы делать газету. А на самом деле делал из нас — нас.

К нему всегда приходили стажерами, обычно в июле. Либо уходили до августа, либо оставались на годы. Маленькие, мы думали, что это как лотерея. Когда выросли, поняли: тех, кто останется, он узнает и выделяет в первые же дни.

Никто больше — ни в редакции, ни в моей жизни — так не обращался со словом. Никто так внимательно не работал с текстом. Никто вообще не умел, как он — править, поддерживать, учить, ругать. Однажды он в запале кричал на кого-то: «Я ж тебя не ругаю! Я ж тебя, дурака, люблю».

Помню, как он полчаса шумел на кого-то, кто третью неделю не сдавал текст, а на планерке многозначительно поводил усами: человек, мол, работает, трудится, вы же понимаете, хороший получится текст… Возвращался в отдел и снова шумел.

Помню, как давным-давно его, еще гражданина Грузии, надолго депортировали в Тбилиси. Потом выяснилось, что он спокойно подтвердил пограничнику в Шереметьево, что однажды не очень легально продлил свою визу. Ему просто не приходило в голову, что иногда можно врать.

Помню, как (реже) приходил к нам на свадьбы и новоселья и (чаще) доставал нас из обезьянников, прокуратуры или больниц. В последние иногда запихивал. Когда Паша Каныгин со зрением в -10 долго трусил делать операцию на глазах и косил от больниц, Нугзар Кобаевич нашел лучшую в Москве клинику, дал Пашке на нее денег, а потом просто пообещал, что не поставит в газету ни один пашкин текст, пока тот не сходит к врачу. Пашка пошел.

Помню, как он всегда оказывался прав. Правда, всегда. Как мог закончить спор одним язвительным комментарием или ответить на звонок с угрозами в адрес его журналистов так, что человек на другом конце провода не перезванивал вообще никогда.

Помню, как виртуозно он троллил, необидно высмеивал, громогласно ругал и скупо хвалил. Фраза: «Нормальный у тебя текст» — господи, какое это было счастье. Любую предложенную тему он встречал в штыки (надо было убедить), но ворчал, что не бывает скучных тем. Всегда вычеркивал лишние слова и даже поздравление или тост воспринимал как текст: снижал пафос, рубил хвосты.

Помню, как прошлым летом он подшучивал над самокатной парковкой в углу отдела, а потом вдруг вскочил на самокат и долго — в очках, усах, в 56 лет — рассекал по редакции, врезался в стены и радовался, как ребенок.

Стабильно раз в полгода я ревела у него на плече из-за очередного парня. В первый раз он терпеливо утешал. В третий — ржал. Но когда пришла настоящая беда, первый нашел точные, правильные слова. Теперь беда пришла снова — и некому их сказать.

Он очень переживал за газету, но между газетой и нами всегда выбирал нас, и во время моей командировки туда, где могло быть опасно, каждые 15 минут звонил и кричал в трубку, требуя возвращаться. А осенью внезапно позвал наш отдел в ресторан. Мы думали — отметить рождение внучки, оказалось — отпраздновать, что двое наших вернулись из Украины живыми. Зимой, уже в больнице, спокойно и грустно сказал: «Все время думаю: я ведь дал вам не все. Я вам нужен. Я еще мог бы дать».

В феврале он в последний раз позвал в гости. Был уже слаб, но много шутил. Болело сердце, планшет был забит фотографиями внучки, по «Дождю» показывали Муратова, невероятно красивая жена Светлана крутила долму, лабрадор Пипа скулила и требовала погладить, и Нугзар Кобаевич вздохнул, что после рождения внучки Пипа поняла, что больше не главная, и унижается, выпрашивая внимание: «Такая достойная была собака. И вот достоинство потеряла». Я вдруг подумала, что с ним этого не случится никогда.

Отношения Нугзара Кобаевича с нами всеми были не про начальствование, не про редакторство, не про учительство, не про дружбу. Про всё сразу. Как ему это удавалось?

Не знаю, почему до болезни не говорила ему, как я люблю его. Не знаю, когда поверю, что его нет. И когда перестанет быть так плохо. И перестанет ли. А главное — не знаю, как теперь без него.

Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

Ольга Боброва

Когда был 2002 год, у меня умер отец.

Потом пришло лето, и мы с братом поехали на море, в Геленджик. Мы поставили палатку в лесу, сидели на скале и кидали камни в море.

Потом настала осень, мы вернулись учиться, и я пришла в «Новую» проходить практику. И увидела там Нугзара, это было 22 сентября.

Сразу мне стало спокойно и равновесно. И вот так 13 лет почти уже.

Нугзар, конечно, принял очень большое участие во мне. Нет, капитальные работы — это родители, безусловно, но вся доводка — это Нугзар.

Он научил меня не бояться заплывать за буйки, но всегда думать перед поступком: хорошо это будет или плохо. Достойно ли.

У меня мама, которая не видела его никогда в жизни, когда я затеваю какую-то будь авантюру, всегда спрашивает: а ты Нугзару сказала об этом? Что Нугзар про это думает?

Сейчас ужасно это на нас на всех навалилось.

Никита Гирин

В Боткинской больнице НК оказался в одной палате с Димой Евдокимовым. Диме 29, у него жена и двое детей. У Димы был лейкоз, требовалась пересадка костного мозга.

НК поставил на уши полредакции. А редакция — «Горбачев-фонд», НИИ детской онкологии имени Раисы Горбачевой, благотворительный фонд AdVita, который начал собирать необходимые 18 тысяч евро.

По телефону НК говорил мне о димином здоровье больше, чем о своем. В январе, уже хрипя, требовал: «Еще раз заметку о сборе денег на сайт, еще раз в газету!»

В феврале, когда НК был уже в Мюнхене, Диме нашли донора. 14 марта успешно провели трансплантацию костного мозга. За несколько дней до этого Нугзару Кобаевичу передали наши письма. Мы не смели думать, что — последние. Я написал о предстоящей Диме операции, об этой маленькой — в том числе его, Нугзара, — победе. Надеюсь, он успел и смог прочитать.

Он многое поменял бы в этих пяти абзацах. Переставил бы, повычеркивал что-нибудь (возможно, что и все целиком). «Лучший текст, — отчитывал он, — не красиво написанный, не выё…стый, не смешной, а — понятный».

Спасибо, что вы сделали для нас понятнее эту работу. Непонятно, как делать ее без вас.

Надежда Кеворкова

Этот восхитительный человек делал то, что не делал никто другой — он учил быть честным. Он учил быть таким, которых боятся начальники. Он учил сдерживать слова, подбирая под каждый тезис убийственные факты. Он ненавидел ложный пафос. Да и правдивый тоже. Он учил самому сложному, что есть в профессии — скупо подбирать слова, которые летят с силой и скоростью пули.

И он презирал звездеж.

Он мог бы легко и без всякого напряга быть звездой первой величины. У него для этого было все — величие, обаяние, ум, острый взгляд, стиль, слог.

Он не врал. Он видел ложь сразу. И при нем ложь была невозможна. При нем самый гнусный карьерист тушевался и замолкал.

Разве этому можно научить? Просто при нем иначе было нельзя.

Больше этому никто не учил и не учит.

В этой суетной, полной самомнения и карьеризма, подсиживания и зависти среде Нугзар одним своим существованием установил границы — при нем их нарушать было невозможно.

Это он создал целое поколение прекрасных журналистов. Они пишут — а армии платных пропагандистов вынуждены денно и нощно опровергать, вертеться, лить потоки грязи, потому что аргументов нет.

Нугзар сражал царственным презрением к благами мира сего, к его приманкам, к его маячкам. Эта легкая походка человека, который не ищет выгоды и корысти.

Нугзар, прекрасный Нугзар.

Фото: Сергей Кузнецов

Нина Петлянова

Не была его ученицей. Увы. Но мои самые близкие друзья, самые дорогие люди, самые любимые перья — его «дети»: Лена Рачева, Лена Костюченко, Лена Милашина, Паша Каныгин, Никита Гирин, Оля Боброва… Осиротели. И эта боль — на всех. Отчего она не меньше, а больше.

Ученицей я не была. А оценки получала. И чем чаще — тем сильнее хотелось его уроков. Только, боюсь, Нугзар Кобаевич никогда не знал, как мало мне его было! Мало было и прежде — разделяли километры. А теперь — расстояния еще больше… И даже в последний раз — так случилось — я его не увижу. И еще и поэтому никогда не представлю, никогда не поверю, что Нугзара нет, Нугзар ушел… НЕТ! Просто он куда-то исчез…

Редко я заставала Нугзара Кобаевича сидящим за письменным столом, на своем рабочем месте — у него в тысяче мест была куча более важных дел. Вот и сейчас, проходя мимо его кабинета, я буду думать, что его увело от нас куда-то одно из них.

Майор Вячеслав Измайлов

В марте 2002 года я, Леночка Милашина и Эльвира Николаевна Горюхина поехали в Грузию, в Панкисское ущелье. (В Тбилиси мы ночевали на старой квартире Нугзара.) У людей, у которых мы останавливались в ущелье, было два дома, которые разделял забор. В соседнем доме жили боевики. Леночка вышла покурить на лавочке, и боевики через забор направили на нее автомат. А она им показала язык. Я вернулся в Москву раньше и рассказал об этом случае Нугзару. Он так страшно ругался, что я не рад был, что сказал. Когда Лена вернулась, Нугзар рвал и метал, какие только слова ни говорил. Но в этом чувствовалась такая любовь! Так ругает отец.

Я не знаю, каким он был отцом для своих сыновей, но я знаю, каким он был отцом для всех девочек и мальчиков, которые работали в его отделе. А как он их защищал!

Единственный человек, которого боялась Милашина (а она никого не боится — от Муратова до Кадырова), — это Нугзар. Когда мы в прошлом году ездили с ней на суд в Грозном, она умоляла: «Пожалуйста, только не говорите Нугзару, что мы с вами ходим по Грозному».

Я себя ощущаю однозначно, что я очень плохой журналист, человек, далекий от журналистики. А после болезни я стал невыносимым. Но когда меня правил Нугзар, он сажал около себя (а мне некогда: лишь бы сдать и уйти!) и выверял каждое слово. Почему так, а не иначе?

Это огромнейшая утрата для «Новой газеты».

Сергей Казарновский

Нугзар грузин. Той великой породы людей, для которых жизнь и праздник это одно и тоже. Для которых талант это группа крови.

Нугзар настоящий грузин, поэтому он очень красивый. Все настоящее это смесь, то, что в химии называется композитным материалом. Нугзар роскошная композиция из всего самого изысканного, что есть у грузин и русских. У него необыкновенный цвет глаз, отражающих тбилисское небо: пронзительно горное и по-городскому уютное. Он выглядит всегда меланхоличным и усталым, что присуще московским интеллигентам. Поэтому он говорит тихо, но твердо. Иронично, но уважительно. Поэтому его все любят. Поэтому все хотят с ним что-то делать. Поэтому, его хотят все женщины. Я так думаю!

Яркий, мягкий, жесткий и безопасный, как звон клинков, висящих на поясе у танцоров ансамбля «Колхида»!

Нугзар грузин, и поэтому мы выпивали с ним когда-то по-настоящему, без временных и количественных ограничений. Когда слово Друг становится прилагательным, а все обязательства кажутся легко выполнимы как сдуть тополиный пух с руки… Но потом. Не сейчас. Потому что Сейчас это Настоящее.

И потом, когда мы пили за него — ему просто было некогда, потому что он редактировал самую жесткую и самую нежную газету в Мире. В Мире, что значит не пространство, а покой… Так вот, тогда возникала одна совершенно прозрачная мысль: как можно пытаться строить границу между русскими и грузинами, для которых сосед это родственник, а не враг? Грузинами, на язык которых невозможно адекватно перевести «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем»?

Нугзар грузин. И я не знаю, встречался ли Данелия с ним, но он точно знал про Нугзара и поэтому назвал свой фильм «Не горюй!».

Сегодня плохо. Но почему-то все время всплывают эти слова «Не горюй», и бесконечно крутится в голове: «Тая, тая, тая вот какая-та! Ам-на ни на! У! Ам на ни на! У! Ам на ни на! У! Ам на ни на! Тая, тая, тая, вот какая-та…»

Я люблю тебя, Нугзар!

Всеволод Орлов

С ним легко общаться, с Нугзаром, — он стабилен и привычен: взгляд, жесты, манера шутить себе под нос в усы, очень тихий голос и какое-то очень мудрое, смиренное при взрывном характере понимание и признание несовершенства мира.

Досадливый его жест, отметающий очередное неустройство общественной и личной жизни, чью-то глупость и некомпетентность, неожиданное раскрытие его лица чудесной светящейся улыбкой, и вдруг энтузиазм, прожект какой-то, радость за другого человека — он потрясающе умел радоваться за других, восхищаться чужими удачами и достижениями, без ревности растить учеников, получающих неполученное им профессиональное признание и премии… вот это все я буду воспроизводить теперь только в памяти.

В «Мимино» есть кадр, когда русский командир экипажа, пытаясь как-то втянуть грузинского летчика в коллектив, дает ему подачу: «Валентин Константинович, а хорошо сейчас, наверное, в горах…» Но герой Кикабидзе подачу принимать отказывается: «Да нет. Обыкновенно».

Нугзар именно так относился к Грузии — не хотел обсуждать то, что там любил, по чему скучал. «Мимино», кстати, и вообще Данелию (за исключением «Не горюй!») терпеть не мог. Как и все стереотипно-милое, витринное, ненастоящее, с его точки зрения, что делало Грузию популярной в среде русской публики. Про настоящее для него был ранний Иоселиани.

В обиходе он предпочитал над земляками посмеиваться, дистанциироваться, даже где-то осуждать. «Представляешь, вот приезжаю я в Тбилиси. Электричества нет, жрать нечего, зарплата у людей по полтора доллара на лицо, и через всю Руставели стоит безразмерная очередь. Одни мужчины. Что, думаю, такое. Начинаю выяснять, за чем это. А это в самом дорогом обувном магазине завезли французскую обувь по 300 долларов за пару. И весь город пришел. Все. Они год жрать не будут, но не могут вот эту пару туфель не купить. Из-за этого и жить всегда будут, как живут».

Но сам-то он был точно таким же. И даже круче. Мне рассказывали, когда он был собкором «Комсомолки» (в смысле той, настоящей) в Тбилиси, полгазеты тусовалось у него круглогодично, всегда принятые на высшем уровне преувеличенного и где-то фанфаронского восточного гостеприимства, которое самого Нугзара ставило на грань жизни впроголодь.

Это стиль. В Нугзаре был безупречный стиль, который проглядывал в любых обстоятельствах.

Я помню, как мы вышли однажды из каких-то гостей после чуть не суток самого безобразного пьянства в разных местах, больные и разбитые состоявшимися приключениями и, само собой, без копейки денег практически.

Единственная мысль — о срочном лечении подобного подобным. На бутылку как-то все-таки наскреблось по карманам, нашелся по весенне-летнему времени и столик стоячий у какой-то палатки, за которым можно было угнездиться двум едва стоящим на ногах от слабости гражданам.

С нервной дрожью я стал сворачивать бутылке голову, как вдруг Нугзар неожиданно жестко остановил мою руку: «Стой, погоди, нельзя», — и с совершенно невероятной в нашем состоянии прытью растворился в обтекающей столики толпе.

Не было его довольно долго и я совершенно не мог понять, что происходит, потому что ничего важнее стоящей передо мной на столе бутылки на тот момент ни для него, ни для меня не было. Как вдруг вынырнул откуда-то и движением фокуса развернул на столе целую икебану.

На какую-то уж совсем завалявшуюся за подкладкой мелочь он купил, что смог: пару перышек зеленого лука, чахлые пучки кинзы и укропа, еще какую-то траву и одну — одну! — редиску. Все это он умудрился в считанные секунды расположить так, что жалкий покосившийся пластиковый столик с жалкой бутылкой дешевой водки вмиг превратился в пиршественный стол.

«Вот теперь можно». И Нугзар снова стал привычно вальяжен, и мы выпили по первой, и жизнь обрела цвета и краски, и задымилась неспешно первая сигарета, и пошел разговор, и жалкая опохмелка двух излишне почудивших накануне граждан превратилась в достойную беседу достойных мужчин, которые спокойно и свободно делают то, что считают нужным.

И при этом его характере, болезненно и тщательно следящем за соблюдением достоинства и неких, одному ему полностью понятных правил, систем приоритетов и табу, он, как это ни странно, ни секунды не боялся быть смешным, легко позволял подтрунивать над собой и подтрунивал сам, легко позволял себе оказаться в ситуации в которой может выглядеть смешно. И никогда смешон не был.

Фото: Сергей Кузнецов

Ксения Леонова

Знаете, Нугзар Кобаевич, я вам этого никогда не говорила, потому что берегла слова для Нобелевской речи (не смейтесь). Меня смущало, что если я не получу Нобелевку, вы не услышите самого важного, и это очень мотивировало больше работать. Что есть еще какие-то причины, по которым вы не сможете услышать этих слов, и в голову не приходило.

Вы вот не знаете вовсе, но ведь вы с Леной Милашиной меня тогда спасли, до знакомства с вами меня просто не было, это был какой-то другой человек, и его ждала, скорее всего, недобрая судьба. Это было 13 лет назад. Мне было 14. Половину своей жизни я собиралась сказать вам.

Как-то к нам в ньюсрум зашел человек не наш, не из «Новой», и стал ко мне приставать, а я впала в ступор. И тут из кабинета вышли вы и очень внимательно на этого ненашего посмотрели. «Какое чудо!» — как бы оправдываясь, сказал не наш. И вы очень жестко, без иронии, которая, как мне до того момента казалось, всегда живет в ваших усах, сказали: «Да, и этому чуду 14 лет». И тот человек сразу все понял и ушел. И, знаете, вы были первым взрослым, который вообще за меня заступился. Спасибо вам.

Если бы не вы, я уж точно не встретила бы Лену Рачеву, которая на многие годы стала мне самой лучшей на свете подругой. Это ведь вы придумали, что нам надо с ней писать вместе заметки. Мы-то с ней друг друга до этого недолюбливали. Спасибо вам.

И Пашу Каныгина, который тоже навсегда, я бы никогда не открыла, хотя мы и учились на одном курсе. Спасибо вам.

А еще вы как-то дали мне задание дозвониться до каких-то регионов. И вот прихожу к вам в отчаянии и практически кричу, что люди не берут трубки, а если берут, то отказываются говорить, и задание невыполнимое. Вы выслушали всю эту истерику и говорите: «Значит, ты не тем звонишь и не те слова говоришь. Дозвониться и уговорить на разговор можно всегда». Прошло больше десяти лет. Я сотрудничала со всеми крупными издательскими домами, и если куда-то невозможно было дозвониться, обычно просили это сделать меня. А это ведь вы меня тогда научили. Спасибо вам.

Я бы никогда не обрела чувства дома как такового, им стала для меня «Новая газета» на многие годы, даже те, в которые с вами уже не работала. У меня фактически не было отца и в те годы толком не было мамы. А вы с Леной Милашиной стали мне настоящими газетными мамой и папой. Кажется, это я вам успела сказать, мимоходом и в шутку, чтобы вы ни за что не подумали, что я всерьез. Вы же не любили пафосных всерьез, потому что в них всегда проскальзывает фальшь, потому что вы сами были настолько и только всерьез, что вот только ирония в усах и оберегала вас от фальши настоящего. Спасибо вам.

И за эту иронию спасибо! Уже тринадцать лет я с вами мысленно разговариваю. И вы, хоть вы этого и не знаете, всегда так высмеиваете мои проблемы, что они приравниваются к ерунде. А Милашина в моей голове обязательно добавляет: «Слушай, слушай. Нугзар правду говорит». Вы же очень мудрый. Спасибо вам.

Я закончила школу, и не успев получить аттестат, сразу же вернулась к вам. Мне едва исполнилось 16. И вы мне поручили вести рубрику по подписке — делать маленькие очерки об именитых читателях газеты. Вот я только сейчас понимаю, как же вы в меня верили. До вас — точно никто никогда так. Спасибо. Большое спасибо вам, Нугзар Кобаевич.

Я к вам никогда не приходила, если было плохо, приходила только, когда все было хорошо, и хвасталась. А вы, как бы не замечая хвастовства, всегда спрашивали, как дела дома. Меня это жутко злило, мне казалось, вы таким образом принижаете все мои достижения. Потом я поняла, что вы, на самом деле, выстраивали в моей голове правильные ориентиры. И вот весь последний месяц я думала позвонить вам и рассказать, что помирилась с семьей, и дома теперь все хорошо. И сказать спасибо.

Но не успела. Вас больше нет.

Простите меня.

Наталья Савоськина

Как-то он умел, будучи гуру публичной профессии и королем репортажа (требующего, кажется, быстрых движений и короткого нерва) абсолютно непублично, медленно, со вкусом жить. С симметричным погружением в себя и в текучку дня — отчего возникал баланс, на котором все вокруг и держалось. Свобода спецкоров «Новой» — отсюда.

Как же он презирал пошлость, пустой треп, всякую жижу, как умел поставить на место. Зигзаг бровей, оттенки выражения усов, по которым в испуге гадали о судьбе сданного материала, гримасы в ответ на глупость, невероятная грузинская хореография его знаменитых жестов — это всегда было проявление любви к нам.

Нугзар — волшебство, которое невозможно изобразить словами. Он потому и тонкий, и мудрый такой, что учил не объяснением, а выразительным молчанием и жестом, эмоцией тела. Экономил слова, зная их вес. Иногда как нахмурится, прищурится, поведет усом, руку так высоко-о занесет и сложнопостановочно, в несколько движений величественно отмахнется, как станцует… Этот жест — ни разу ни поза, это проявление любви.

Разрезающий личину, вынимающий все твои матрешки, разоблачающий наши жалкие попытки казаться, а не быть… И глаза, и улыбка эта длинная, долго не гаснущая на лице после того, как отвернешься. И ласковый матерный окрик.

Когда вся редакция сдавала номер и стояла на ушах, он мог сидеть в своем кабинете, медитативно играя в тетрис, и на лице у него была написана невозмутимость демиурга, терпеливо творящего гармонию из загогулин.

Весь его редакторский перфекционизм был подернут такой снисходительной печалью, что становилось ясно, как ничтожны мы в этом рабочем моменте с этими убогими заметками. Как низок потолок, до которого мы не достаем. И раз золотой век журналистики с грандиозными кутежами молодого Нугзара в «Комсомолке» позади, и лучший город Земли Тбилиси далеко, и после Иоселиани никто не имеет права о нем заикаться, а все происходящее сейчас так до обидного негусто и несущественно по сравнению с той счастливой жизнью, которую он точно знает и умеет, — ему остается только пить кофе, дымить и терпеть.

Рядом с ним великолепно ощущался как момент, так и вечность, предельные смыслы, которые есть за азартом журналиста, за охотой за точным словом. Мамардашвили, который как раз о присутствии, его любимый мыслитель.

Нам, тупо мечтающим увидеть свою фамилию напечатанной, он открывал масштаб: показывал, на какой ничтожный процент (тут следовал его жест — таким обычно просят налить 50 грамм) от космических возможностей своих, от своего сердца мы живем.

Он не был религиозным, но как одернул того, кто ржал, что я повелась на звонок в редакцию из какой-то секты, где «замироточила» икона. Не отрываясь от тетриса, движением усов оценивал тексты, впроброс на перекурах дарил сокровища профессии («редактор — тот, кто читает текст чужими глазами»). Говорил о качестве текста — а получалось о качестве жизни. Требовал писать на пределе возможностей — от этого некоторые вылетали за пределы текста, пределы себя, бросали писать или уходили из профессии. Как же одиноко сейчас тем бывшим гениям, кто не продолжит его отдел, а газету остались делать блестящие мои друзья, которых он усыновил и воспитал. Как он их обожал, как с ними носился, это так видно и так завидно было со стороны. Лечил, учил, берег, отстаивал на планерках и в институтах, выбивал деньги на жилье. Кому не удавалось помочь с жильем через редакцию, просто селил у себя…

Отбившихся от стаи особенно не бросал. Зачем-то пришел на встречу со мной, девять лет как ушедшей из редакции, из журналистики вообще, чтобы выслушивать мое нытье о погибшей кошке. Хирургически вынул всю боль своим молчанием, разговорил, слушал не отводя глаз, хотя спиной видел (стрелок!), как кто-то рылся в кармане его куртки. И только успокоив меня окончательно, подошел к вешалке, чтобы убедиться и расстроиться, что украли его новый смартфон, подарок от «Новой» на день рождения. В благосклонности к гаджетам видится что-то вполне аристократическое (Князь же!), вроде коллекционирования кинжалов. В невозможности прервать необязательный разговор ради сохранения дорогой сердцу вещи — аристократизм.

Нугзар неотвратимо становился опорой всем женщинам, которых принимал в свой мир, потому что женщине свойственно бессознательно опираться не на самого близкого, а на самого сильного, чтобы позволить себе стать еще слабее, а значит счастливее. Он много знал про это счастье, конечно же, и становился мерой вещей (как пишут выше старшие девчонки) для нескольких поколений коллег, которые, как ни пытались, не могли уйти замуж за тех, кто не дотягивал до уровня аристократизма, явленного начальником, и поэтому время от времени рыдали про несовершенства на его плече. Мы все теперь обязательно выйдем замуж, он же очень всегда за это переживал: «Савоськина, не сиди с таким видом, ладно, если поймут, что ты накурилась, но вдруг подумают, что засиделась!»

…Как-то под ночь сижу у компа в своем отделе, совсем не могу ни жить (любовь!), ни писать текст (зачем? эти буквы вообще, вот и Вы за пятнадцать лет, что Вас знаю, ни разу в газету не писали, и только Муратов страшно округлял глаза, изображая «О-какие-тексты-у-Нугзара!»). И тут он идет по коридору, заглядывает попрощаться. Молча и громко закрывает окно, смахивает газетой пепел со стола, ворчит что-то отеческое в усы и уплывает прочь в своем всегдашнем крылатом плаще.

«Не знаем мы ваших грузинских имен,» — говорят мне у святой Матроны, открывают тетрадь, пишут совсем не то, исправляют, и на чистом листе остается единственное издевательское «Ну».

Опять усмехаетесь в усы, вечно и здесь.

Я Вас так люблю, почему всегда боялась это сказать.

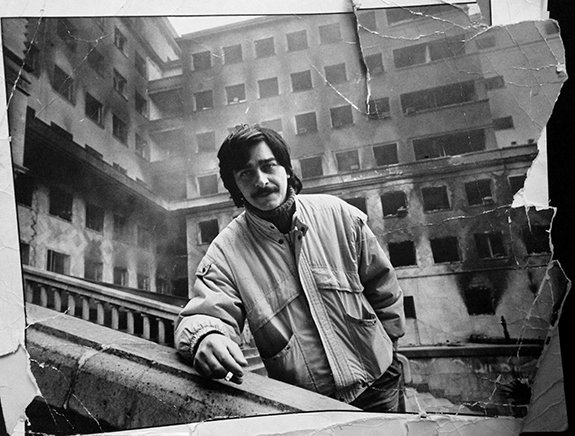

У разбитого Дома правительства Грузинской ССР, Тбилиси. Фото: Сергей Кузнецов

Алексей Федоров

Нугзар… Мюнхен… Лимфома… Случайно (или нет) встретил утром его сына. Я уже знал. Смотрю в его красные глаза и — слезы как то сами… И у него слезы…

Сколько это лет назад было? Десять, пятнадцать, больше? Вообще неважно. Вышел из подъезда, навстречу кто-то из фотокоров, уж и не помню кто, Саша Иванишин, по-моему, в полном кофрообвесе и с усатым грузином. «А ты чё здесь?» «Да вот, к другу заехал, в соседний с тобой подъезд. Знакомься, Нугзар Микеладзе…». Всё, зацепились. Намертво.

Он только переехал, делал ремонт. Почти идентичный газетный график и наличие собак располагали к частым встречам. Иногда по два раза на дню. Часто, уставшие, выплескивали друг на друга наболевшее. Философ, он к любой ситуации, новости, подходил как археолог, с кисточкой. Сначала небрежно разгребал в стороны мусор, который на поверхности, потом аккуратно, степенно, ничего не упуская, начинал слой за слоем изучать проблему и иногда докапывался до таких черепков истории, что дух захватывало от неожиданного поворота. И, надо заметить, что почти всегда был прав. Ну а в остальных случаях, может тоже, но мы об этом просто уже никогда не узнаем.

Было много смешных историй. Как-то, в самом начале знакомства, веду в ночи домой собаку, только с работы пришел, а у двери подъезда стоит Нугзар, переминается, холодно. Ты чего, спрашиваю, тут? Да вот, тоже с работы, а домофон сломался. Мои спят, будить телефоном не хочу. Жду, когда выйдет кто. Минут пять покурили. Хватит, говорю, пошли ко мне — у меня ужин, коньячок имеется, чё тут мерзнуть? Не, говорит, домой в любой ситуации, да и не пью. Совсем. Да, так я узнал, что Нугзар вообще не пьет. Ни грамма. За все годы, что мы знакомы, он не выпил ни капли. У нас почти у всех в юности была какая-то своя алкогольная история. Впоследствии почти все справлялись с ней с той или иной степенью самоцензуры. Я вот иногда себе позволяю, а Нугзар обладал железобетонной силой воли. И очень любил свою семью. Просто однажды сказал себе «нет». И на всю жизнь.

А тогда… Тогда я отволок собаку домой, зацепил бутылку, лимончик, стопку, каких-то бутеров и вернулся к соседнему подъезду. Ну не мог же я бросить его одного, один на один с домофоном… Так и стоит перед глазами картинка — ночь, зима, снег, бутылка, стопка и лимончик на парапете подъезда, и мы с Нугзаром часа полтора оживленно о чем-то… Он трезвый, я не очень, а накал, как будто оба уже третью приговариваем… Счастливые полтора часа. Долго никто не выходил. Слава, Богу.

Анатолий Степовой

Нугзар, ну что это ты? Нельзя же так. Ударил прямо под дых. Больно же! Ты же самый великодушный и добрый из всех известных мне грузин. И никто не поверит в твое исчезновение, о котором ты предупредил Муратова. Ты был, есть и будешь всегда с теми, кто имел радость общения с тобой.

С тобой без лишних слов, а то и молча, хорошо было созерцать за происходящим вокруг. Иногда вместе поворчать на несбывшиеся надежды, жизненные планы. Но больше всего тебя, Нугзар, волновали, тревожили и даже бесили твои, (да простят твои сыновья Коба и Ираклий), редакционные дети из «лягушатника», которым ты отдавал всего себя. Без остатка и остановки. И все (ну, ладно, почти все) твои журналистские птенцы-несмышленыши со временем превратились в прекрасных Царевен и Королевичей профессии. А твой редакторский дар и наметанный глаз лучника находили таланты, помогали им не только уверовать в свои силы и способности, обрести себя. Главное — ты научил их думать, быть честными к себе, к выбранной профессии.

Помню в год, когда Муратов доверил тебе младое беспокойное стажерское хозяйство, мы вдвоем сидели за твоим новым рабочим столом, отмечали (тогда еще в полном формате) приход нового тысячелетия. Мы тогда выступали в схожих амплуа: ты — вождь спецкоров «Новой газеты», я — предводитель собкоров. Дошел разговор и до личных профессиональных амбиций. Вот, нудил я, вместо того, чтобы писать свои тексты, приходится большей частью заниматься продвижением творчества коллег, мол, не смогу я долго продержаться в этом амплуа. Нугзар, спрятавшись в своих ироничных усах, сказал: «А… Смотри на все проще. Считай, что мы просто перешли на тренерскую работу. Мы с тобой, Толя, уже солидные люди. Не все же нам бегать с лейкой и блокнотом. Предоставим это удовольствие более молодым и талантливым. А мы присматривать за ними будем, чтоб не занесло их куда, чтоб не скурвился кто ненароком».

За 15 лет твоего директорства в «песочнице» «Новой» — из нее вышел не один десяток штучных журналистских «изделий». Твоих, Нугзар, учеников. А ты: «Исчезаю…» Нет, Нугзар, ты остался с нами, твоими коллегами и друзьями, растворился в тех, кто обязательно напишет за тебя те заветные строчки, которые ты не успел написать сам.

Не волнуйся, брат. Да успокоится душа твоя.

Фото: Сергей Кузнецов

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68