Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

«Право переписки»: записки и письма политзаключенных советских лагерей 1920—1980-х годов из архива «Мемориала».

Международный Мемориал, Каретный Ряд, 5/10. Выставка работает до 4 мая 2015-го ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 11 до 19 часов.

«Когда, наконец, получаешь письмо, быстро и жадно пробежишь его: вот уже и нет его, вот уже и жди до следующего, а когда оно будет? Когда держишь в руках этот листок «оттуда» — какое странное и сложное чувство радости и новой тоски, надежды и неверия, сознания огромного одиночества и горячей ниточки, связывающей тебя с дорогими твоему сердцу» (Вениамин Бромберг. Арестован в 1938 году в Калинине, расстрелян в 1942-м в Магадане).

Зал выставки художник и архитектор Юрий Аввакумов оформил как стандартную советскую посылку. Такие отправляли по всему СССР, в том числе — в лагеря: фанерный ящик, обтянутый бязью, подписанный синим чернильным карандашом. Посетители оказываются внутри посылки, среди списков передач («нижние ватные брюки — 1, верхняя рубашка — 1, варежек — 2, носовых платков — 3 штуки, сухарей — 1 мешочек»), записок, рисунков, обрывков легальных и нелегальных писем на папиросной бумаге, обоях, бересте…

— Мы хотели показать эту сторону лагерной жизни с двух сторон: через тех, кто посылал письма, и тех, кто их цензурировал, — говорит куратор выставки, член правления «Московского Мемориала» Ирина Островская. Оказалось, что найти нормативы лагерной переписки гораздо сложнее, чем ее саму. Рассекреченных и опубликованных приказов и циркуляров практически нет, исторических научных работ — тоже. В результате главным источником информации о переписке стала она сама, каталог выставки превратился в полноценное исследование.

— Первое постановление о переписке выпустили в 1939 году. Какой она была до и после того? Кто учил цензоров? Какие у них были инструкции? Как определялось допустимое количество писем? — спрашивает Ирина Островская. — Мы не знаем. Возможно, документы об этом есть в архивах ФСБ, но нам туда не попасть.

Оказываясь в лагере, человек становился зависим физически: голод, холод, болезни, тяжелая работа, произвол охраны. Переписка оказывалась одним из самых сильных средств психологического давления.

— В лагере письма давали людям ощущение соприкосновения с родными и друзьями, — говорит председатель правления «Мемориала» Арсений Рогинский. — Я помню, как удивлялся, когда в лагерных письмах Флоренского и Вангенгейма читал радостное: «Меня признали ударником». Казалось бы, почему они радуются? А потому, что это дает право на два лишних письма в месяц.

Когда читаешь архивные письма, видишь: раз за разом, из письма в письмо, заключенные пишут родным о несправедливости ареста, о своей невиновности, о честной работе на благо социалистической Родины:

«Здравствуйте, дорогие папа, мама, Костя и Вовочка… Вы знаете, что хоть не виновен, но сейчас такое положение, что рассчитывать на оправдание нет надежды, но знайте, что врагом народа я никогда не был и никогда не вредил. И я хочу, чтобы вы знали это. Для меня будет легче, что мои родные не считают меня преступником. <…> Про меня ни с кем не говорите, в особенности прошу папу, лучше говорите, что меня нет и про меня вы ничего не знаете, а то я боюсь, чтоб не придрались к вам»(Николай Заворотнюк, 4 ноября 1937 года. Расстрелян 4 января 1938 года).

«Я ведь работал на многих работах, и преподавание, и библиотека, и стихи. И кругом работал по-большевистски, не вредил. Думаю, что разберутся освободят. <…> Чист, честен а потому бодр духом»(Василий Малагуша, 1939 год. Освободился в 1947 году).

Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

Удивительно много места в письмах уделено самой переписке: «Мое июньское письмо вернулось ко мне, т.к. было в нем по две страницы каждому из вас, а всего восемь; цензор вернул мне его с запиской, что нельзя писать больше 4-х страниц»(Евгений Яблоков, Каргопольлаг, июль 1942 г.).

«Родной, любимый мой! Где ты?! Пишу тебе в последней крайности тревоги. Жив ли ты? Слышишь ли ты еще меня? Откликнись! Хоть бы одно слово от тебя получить! Ведь три месяца ты молчишь. Может быть, уже никогда больше не получу письма от тебя?»(Вера Берсенева — мужу Фридриху Краузе, из Мариинских лагерей — в лагерь в Мары, Туркмения, 1948 год. Через два года Вера Берсенева умерла в лагере от рака, ее муж освободился в 1952 году).

«Переписка — ниточка, которая держит людей по обе стороны колючей проволоки, — говорит Арсений Рогинский. — Лагерь выбрасывал человека из жизни, а письма давали ему уверенность, что он есть, он продолжает существовать. За годы работы «Мемориала» мы очень много узнали про производительность и устройство лагерей, про тех, кто ими управлял, и тех, кто сажал. Мы много знаем про систему, но мало понимаем про человека, про то, как люди жили в условиях несвободы и как противостояли ей. Со временем для нас все более актуальны становятся любые темы, связанные с жизнью во время террора, бесправием и расчеловечиванием. Но я не понимаю, как делать выставку, например, про голод. Потому что она будет про умирание. Эта выставка — не про лагерный ужас (хотя и про него тоже), но про человека, который пытался всегда сохранить человеческое. Она про жизнь.

Внутри зала-посылки установлены семь черных, военного, тревожного образца, репродукторов. Можно включить каждый и услышать прорывающийся через помехи голос: «Дорогие мама и папа…»

Отдельный угол в зале выставки — имитация тюремного коридора с дверью следственной камеры с глазком и кормушкой на ней. Окно кормушки открыто и в него можно заглянуть, чтобы увидеть заключенного по ту сторону двери. Нагнувшись, встречаешь там зеркало.

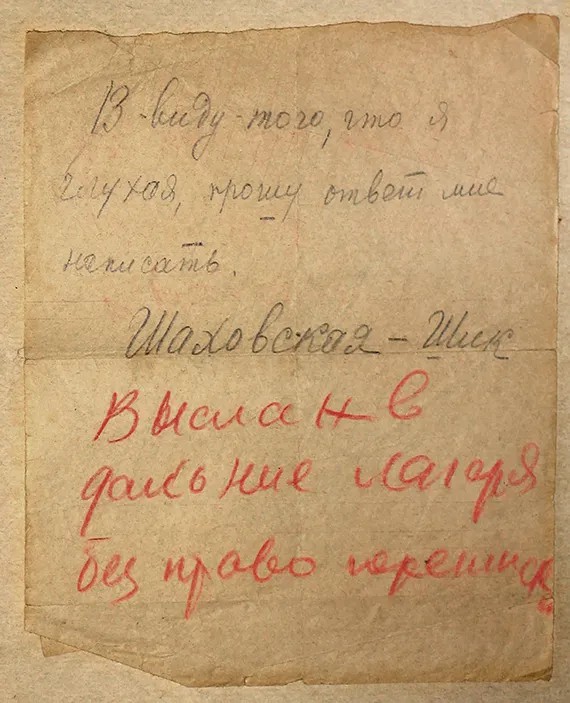

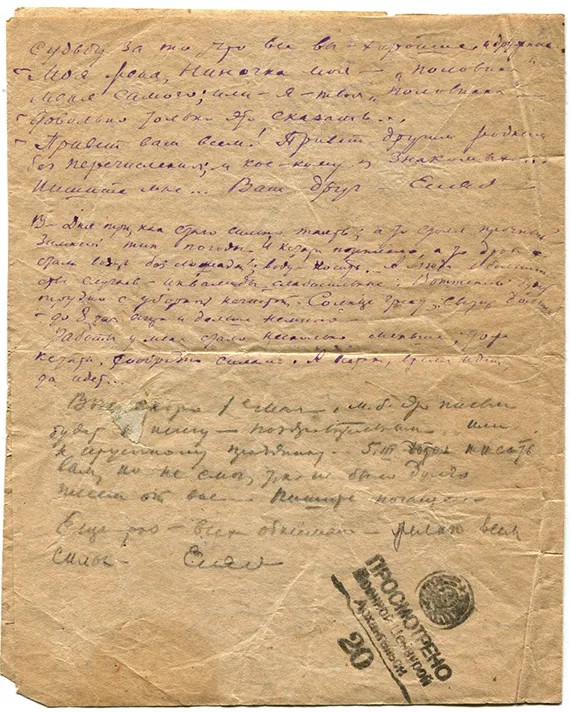

Записка Натальи Шаховской-Шик. Из архива Мемориала

В 1930-е право переписки стало чем-то, определяющим жизнь. Формула «10 лет без права переписки», означавшая на деле расстрел, родилась не случайно.

В Уголовном кодексе такой меры наказания не было, в приговорах ее не писали, но в 1937—1938 годах родные больше 670 тысяч человек, расстрелянных без суда по постановлению «троек», услышали именно это. Только услышали: писать это запрещалось. На выставке есть только один документ, где эти слова написаны на бумаге. Историк, писатель Наталья Шаховская-Шик пришла в справочную НКВД узнать о судьбе арестованного мужа и подала записку: «Ввиду того, что я глухая, прошу ответ мне написать». — «Выслан в дальние лагеря без право(так в оригинале. — Е.Р.)переписки», — написал сотрудник НКВД.

На самом деле муж Натальи, священник Михаил Шик, был расстрелян в 1937 году «за активное участие в контрреволюционной организации церковников-нелегалов». Отец, один из министров Временного правительства, князь Дмитрий Шаховской, расстрелян в 1938 году в возрасте 76 лет «как участник контрреволюционного заговора».

Наталья не была глухой. Одна из немногих, она догадалась, что значит эта фраза. И хотела получить документ с ней.

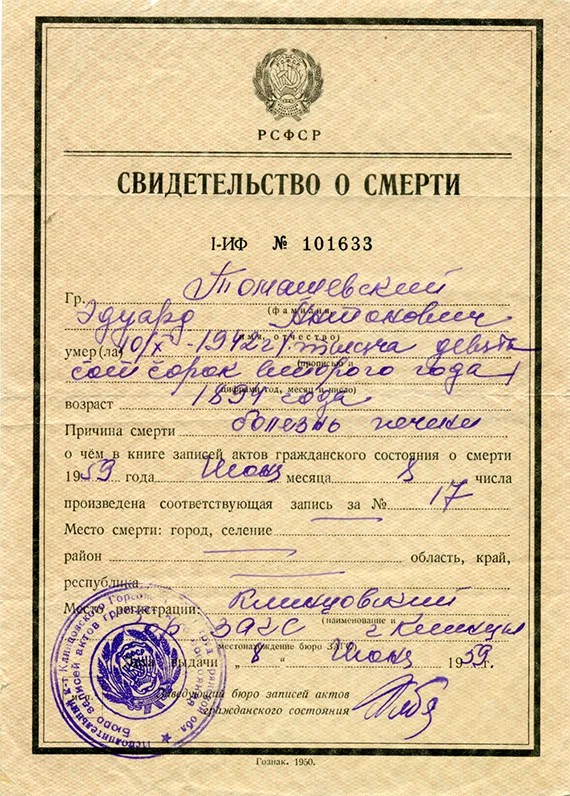

Свидетельства о смерти Эдуарда Томашевского 1959 и 1989 годов. Из архива Мемориала

Из «дальних лагерей» родных ждали годами, иногда и всю жизнь. Когда мифические «десять лет» кончились, в приемные НКВД, Сталина, Калинина и депутатов Верховного совета посыпались запросы о судьбе осужденных. Начальник 1-го спецотдела НКВД полковник Кузнецов был вынужден доложить наркому внутренних дел Берии: «…полагал бы необходимым <…> впредь на запросы граждан <…> сообщать им устно, что их родственники, отбывая срок наказания, умерли в местах заключения НКВД СССР» (1945 год).

В 1955 году КГБ уточнил: в свидетельстве о смерти нужно ставить дату «в пределах десяти лет со дня ареста»и«причину смерти (приблизительную)». Чаще всего расстрел «приблизительно» заменяли на воспаление легких или кровоизлияние в мозг. Родные Эдуарда Томашевского получили два свидетельства о его смерти: в 1959 году — о том, что он умер от «болезни печени» 10.11.1942 г., и в 1989 году — что расстрелян 2.12.1937 г.

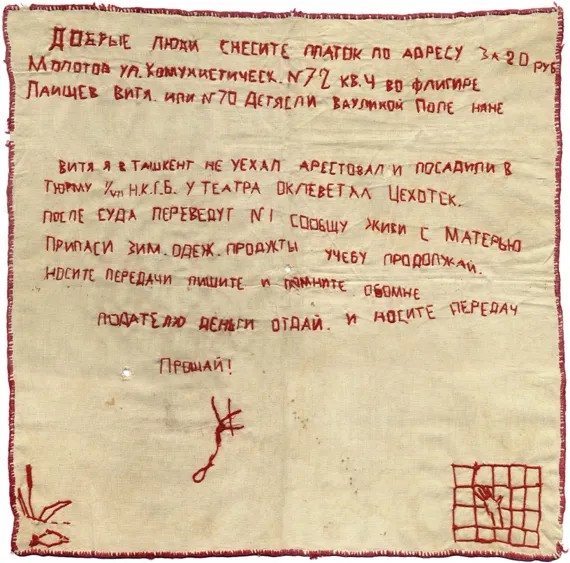

Письмо-платок Василия Лаищева, 1945 год. Из архива Мемориала

Переписка в тюрьмах была запрещена, но заключенные обходили нормы «социалистической законности» как могли. В 1945 году Василий Лаищев, пермский инженер-геодезист, сидя в КПЗ, нашел платок и красные нитки, и вышил: «Добрые люди снесите платок по адресу за 20 руб. Молотов ул. Коммунистическая дом № 72 кв. 4. во флигеле. Лаищев Витя или № 70 детясли Ваулиной Поле — няне.

Витя, я в Ташкент не уехал, арестовали и посадили в тюрьму 1/VIII у театра. Оклеветал Цехотский. После суда переведут № 1. Сообщу, живи с матерью, приноси зим. одежду и продукты. Учебу продолжай. Носите передачи пишите и помните обо мне. Подателю деньги отдай, и носите передачи прощай».

Письмо не дошло: в камеру подсадили «наседку» (провокатора), который пообещал, что скоро выйдет на волю, вызвался отнести платок Вите и передал следователю.

Лаищева за «антисоветскую агитацию» осудили на 10 лет лагерей, срок он отбывал, работая на шахте в Инте, в 1949 году попал под завал и инвалидом был списан в страшный инвалидный лагерь в поселке Абезь, откуда освободился в 1955 году. Письмо приобщили к делу, где полвека спустя его и нашел уже немолодой сын Витя.

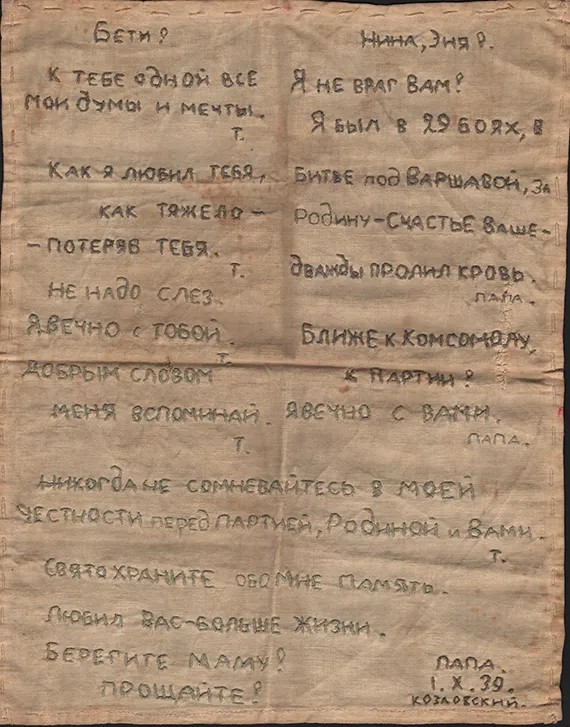

«Вышитое» письмо Анатолия Козловского, 1939 год. Из архива Мемориала

Это письмо Анатолий Козловский вышивал в камере рыбной костью, выдергивая нитки из собственных носков. Вышивал отдельными абзацами — видимо, сомневаясь, что однажды сможет продолжить:

«Бети! К тебе одной все мои думы и мечты. Как я любил тебя, как тяжело — потеряв тебя. Не надо слез, я вечно с тобой. Добрым словом меня вспоминай.

Нина, Эня!

Я не враг вам. Я был в 29 боях(Первой мировой войны. — Е. Р.), в битве под Варшавой. За родину — счастье ваше — дважды пролил кровь. Ближе к Комсомолу, к Партии. Я вечно с Вами.

Папа.

Никогда не сомневайтесь в моей честности перед Партией, Родиной и Вами.

Свято храните обо мне память.

Любил Вас больше жизни.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Берегите маму!

Прощайте!

Папа.

1.X. 39 Козловский».

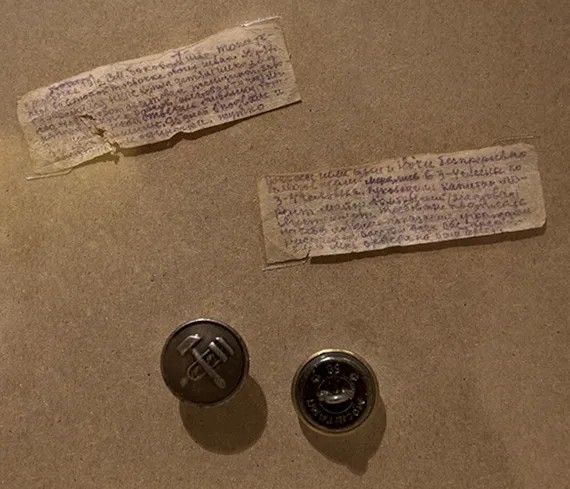

Пуговицы с гимнастерки Ивана Руденко и спрятанные в них записки, 1938 год. Из архива Мемориала

«…дорогая уже 12,5 месяцев разлуки. Как вы только живы? Что было с тобой?»

Письмо инженера-железнодорожника Ивана Руденко пришло жене из Калининской тюрьмы в апреле 1938 года. Он написал его на папиросной бумаге и спрятал в пуговицы гимнастерки, которую смог передать жене «постирать и перешить пуговицы». Просьбу жена поняла, когда гимнастерка уже была выстирана, а часть букв стерлась. И все же письмо из пуговиц — один из немногих вышедших на волю голосов из тюрьмы. Прямых свидетельств того, как шло следствие и шились дела:

«23/3-37 я возвращался [из] НКПС <…> у ворот дома арестован <…> отвезли Лубянку, тот же день Калинин. 95 дней в подвале и спецтюрьме одиночка жутко Допросы шли беспрерывно дни и ночи следователи менялись 3-4 смены по 3-4 человека. Руководили капитан Лорент майор Домбровский (арестован) Листенгурт. Требовали подписать на себя ложные показания угрожали расстрелом, арестом всех вас предъявляли мне ордера на ваш арест <…> допросы 5 суток без сна и еды <…> потом 10 суток карцера. Угрозы издевательства,<…> требовали подписать на себя ложь. Я отказался. Потом показали подложные показания на меня Головина, Фурмана, <…> и других. Я всему верил, плакал, молил. Доведенный сумасшествия, измученный в июне подписал. Тогда перевели общую камеру, перестали мучить. В июле в тюрьме я узнал, что все это провокация и таких показаний на меня не было. <…> В сентябре <…> написал следователю большой протест. Просил приложить к делу. Следователь бывший нач. ДТО Лорент потребовал отказаться. Я настоял. Били, издевались, посадили в карцер на 26 суток темный холодный сырой почти раздетого 400 грамм хлеба и кружка воды. Думал умру — выдержал. За мой отказ предъявили мне обвинение по пункту 1-а т.е. измена родине. Это обвинение следователь снимал, если откажусь от протеста. Я согласился. Следствие закончено 8/Х11. Ожидаю суда очевидно военного из Калинина в мае-июне-июле».

9 мая 1938 года Иван Руденко был расстрелян.

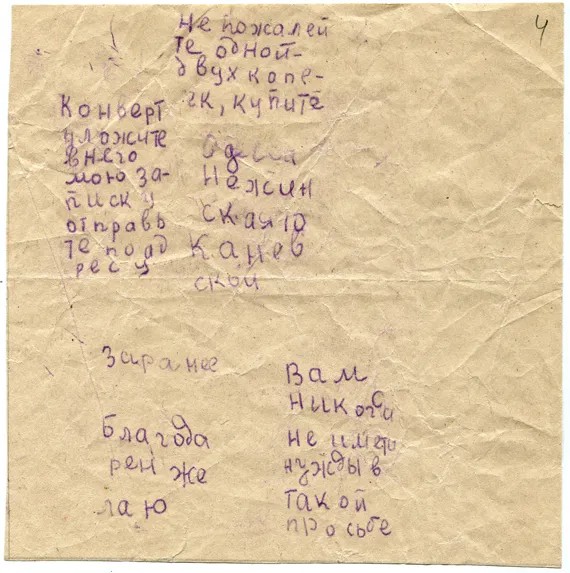

Письмо Анатолия Борщевского, 1938 год. Из архива Мемориала

«Не пожалейте одной-двух копеек, купите конверт уложите в него мою записку и отправьте по адресу Одесса Нежинская 10 Каневской Заранее благодарен и желаю вам никогда не иметь нужды в такой просьбе»(Письмо Анатолия Борщевского, 1938 год, приговорен к 8 годам лагерей, умер в лагере в 1943-м).

Записки из арестантских «телячьих вагонов» выбрасывали часто. Для многих заключенных это был единственный способ дать знать родным не только о своем приговоре, но об аресте вообще.

Письмо-треугольник Льва Нетто. Из архива Мемориала

Солдат, военнопленный, а потом зэк, приговоренный к 25 годам лагерей за шпионаж и государственную измену, Лев Нетто был арестован в городе Ровно, когда его родители уже ждали возвращения сына из армии. Во время этапа из Киева Нетто выбросил через решетку вагона треугольник письма: «Моя дорога ясна, и поэтому прошу обо мне не беспокоиться. Особенно это к тебе, моя дорогая мамочка!! Наша встреча недалека». Лев Нетто видел, как письмо подобрала незнакомая женщина, воровато оглянулась и спрятала. В московской тюрьме Нетто получил передачу из дома — это означало, что письмо дошло.

Человек, который поднимал арестантское письмо, автоматически становился преступником. Поэтому многие из таких писем сдавали в НКВД — сотрудники «Мемориала» находили их подшитыми к уголовным делам. Но при этом в архиве «Мемориала» хранится 15 писем, которые осужденный Самуил Тайц, приговоренный к 8 годам лагерей санитарный врач, выбрасывал из эшелона за месяц этапа в Москве, Саратове, Омске… 15 человек не побоялись отнести их на почту, 15 писем дошло родным. Доктор Тайц умер на Колыме.

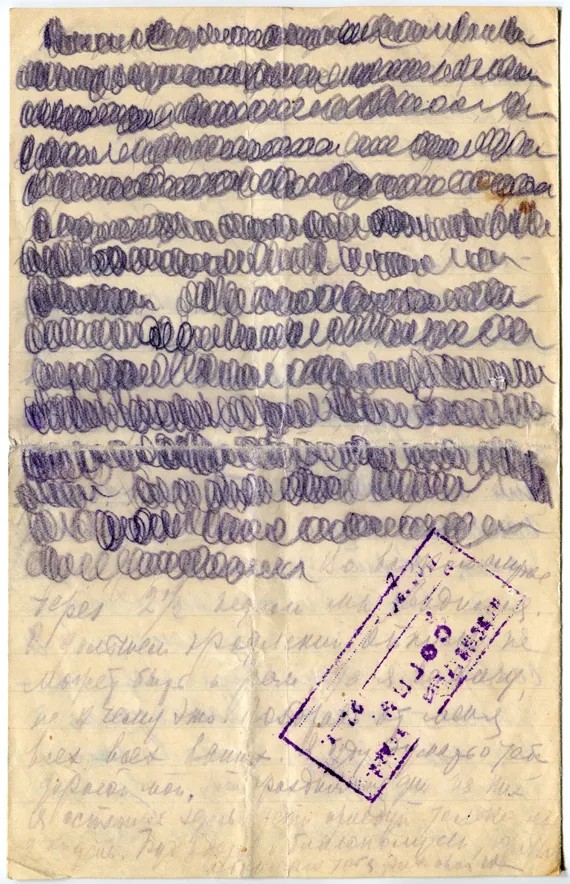

Письмо Евгения Яблокова домой, 1942 год. Из архива Мемориала

В архиве «Мемориала» много писем, отправленных в никуда: мужьям, которые давно расстреляны, детям, которые уже в детдоме, родным, место заключения которых неизвестно.

Вся переписка прекратилась 22 июня 1941 года. Лагеря разом захлопнулись, ни письма, ни посылки сюда больше не пропускали.

В это время Евгений Яблоков, преподаватель ботаники из Рязани, признанный виновным в шпионаже, отбывал заключение на лесоповале в Каргопольлаге. Письма домой ему удавалось передавать в обход цензуры, и он описывал, как вымирают без посылок с воли лагеря.

11 апреля 1942 года: «Мои милые, суть жизни моей! Моя жена — Нина, моя дочура — Ируся, мой сынок — Юра, моя мама.

Наконец то позавчера получил ваши письма (от 18-20. III); до них были только январские; и отпала тревога за вас про истекшие два месяца <…>

Хлебный паек у нас тот же (600), приварок — мучной суп без овощей. Три раза за март я сообщал вам о себе, писал о разрешении посылок, понимаю, что посылать нечего, приходит посылок мало пока; иногда умершим — вчера трем из восьми адресатов. Трезво рассуждая, надежды на свидание с вами мало; жизнь прошла, остался грустный кончик <…>»

Евгений Яблоков умер от истощения через год.

Почтовая карточка на бересте. Из архива Мемориала

Бумаги в лагере не было почти никогда. На выставке «Мемориала» — записки на обоях, бланке кардиограммы, газетах, папиросной бумаге (она продавалась в тюремном ларьке) — и вот эта, на куске бересты.

Рисунок Ирины Борхман, выполненный свиной кровью в Карлаге. Из архива Мемориала

Домик рыбака в селе Просторное при отделении Карлага художница Ирина Борхман рисовала свиной кровью и тоненькой веткой: кистей и красок в лагере не было. Борхман арестовали в сентябре 1941 года из-за национальности (она была немкой), по обвинению в шпионаже приговорили к 10 годам лагерей и пожизненной ссылке. Домой в Москву художница вернулась только в 1956 году. Много лет спустя в интервью Борхман рассказывала, что так же, кровью, в лагере делали все бытовые надписи.

Цензуру лагерной переписки никогда не скрывали. Журналист и писатель Феликс Рахлин вспоминал, как в 1954 году навещал мать в лагере в Мордовии и разговорился с молодым лейтенантом: «Я было начал что-то рассказывать о себе, но он меня перебил: «Да я все знаю!» Но он не стал меня интриговать, а попросту объяснил, что работает — цензором. То есть читает все письма: мои к маме и ее ко мне. А значит, в курсе всей моей нехитрой жизни. Без малейшей наглости, а просто как само собой разумеющееся он рассказал мне историю моей неудачной любви, потом — удачной любви и женитьбы. Чувствовалось, что мои письма доставили ему несколько десятков минут развлечения».

По инструкции цензоры должны были искать письма бывших сообщников или информацию о подготовке к побегу. Еще искали «антисоветские высказывания» — о них сообщали в НКВД. Работа цензуры непрерывно совершенствовалась. В Акте проверки режима содержания заключенных Песчаного лагеря за апрель 1953 года указывалось:

«Допускаются случаи, когда отдельные строки письма, содержащие запрещенные сведения, зачеркиваются некачественно, чистые листы и вкладыши на предмет обнаружения тайнописи горячими утюгами не проглаживаются из-за отсутствия последних». Каков вывод акта? «Снабдить цензоров утюгами».

На фото — письмо Калистрата Гогуа с печатью цензора, Суздальский политизолятор, 1924. Меньшевик Гогуа много лет провел в тюрьмах и ссылке, в 1937 году погиб в лагере.

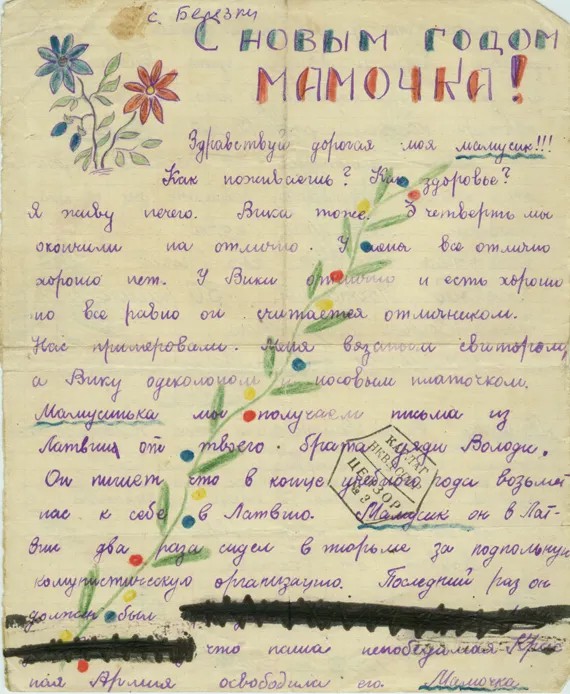

Письмо Авроры Рубен к матери в Карлаг, 1946 год: «Мамусинька мы получаем письма из Латвии от твоего брата дяди Володи <…>. Он два раза сидел в тюрьме за подпольную коммунистическую организацию. Последний раз он должен был (вымарано) что наша непобедимая Красная Армия освободила его…»

Туркмен Нар-Мухани, 1950 год. Из архива Мемориала

Альбом с рисунками у художника, в будущем известного авангардиста Юло Соостера, нашли во время шмона. Рисовать виды лагеря и заключенных было запрещено, поэтому альбом полетел в огонь, а Соостеру, когда он кинулся за ним, ударом сапога выбили передние зубы. Спасти удалось только несколько рисунков.

Юло Соостер отсидел в Карлаге 7 лет. В 1948 году Тартуский художественный институт, где он учился, посылал лучших выпускников за границу. Соостер и пятеро его товарищей обсуждали будущую поездку во Францию, за что их арестовали, обвинили в планах захватить самолет и угнать за границу.

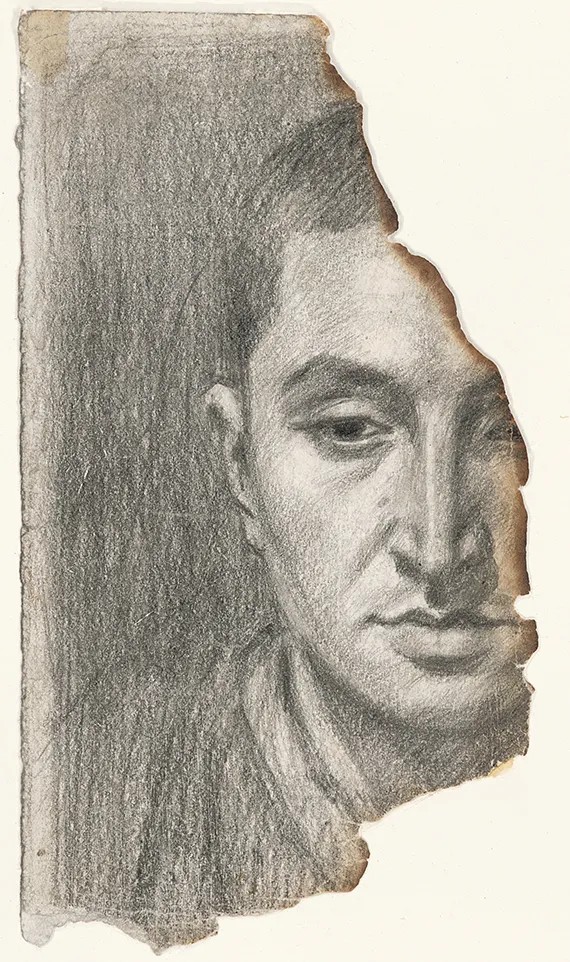

Портрет заключенного, 1950 год. Из архива Мемориала

Архив и музей «Мемориала» продолжают собирать вещи, письма и фотографии из мест заключения. Редакция благодарит сотрудников Мемориала за предоставленные материалы.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68