30 января 1991 г. Среда.

Летящий почерк Пушкина — века Не поспевают за его полётом. Возводит незаполненные соты Стремительная светлая строка.

И тысячи трудолюбивых пчёл Заполнят их по пушкинскому следу. Но он трудам медлительным победу Над временем бессмертно предпочел.

10 февраля 1996 г. Суббота.

Когда поэтов убивают, Бессмертье в мире убывает, И множится число дантесов На фоне липовых прогрессов. Но вещие наступят сроки, И строки Пушкина и Лорки Им будут суд и приговор. Всевышний суд! А до тех пор — Пока поэтов убивают, Бессмертье в мире убывает.

10 февраля 2014 г. Понедельник. Уже удалившись почти на 15 лет от бурного 200-летия со дня рождения Пушкина и медленно приближаясь к 200-летию со дня его смерти, мы нынче по пути отметим 200-летие появления на свет в 1814 году первого дошедшего до нас его стихотворения.

Однажды, уже лет через двадцать после моих стихов 91-го года, по ТВ опрашивали детей: что им особенно интересно в Пушкине как человеке. И один мальчик лет десяти-одиннадцати сказал буквально то же самое: «У него летящий почерк». А ведь пройдёт ещё одно поколение, и никто так не скажет — у завтрашних и послезавтрашних пушкиных при компьютерном наборе стихов не будет уже своего почерка.

Но всё равно ведь не у одной Марины Цветаевой — у каждого из нас, сегодняшних и завтрашних, и послезавтрашних, останется свой «Мой Пушкин». А какой он — мой? О, это долгий, дальний разговор без конца в конце пути…

Когда-то, в командировке от «Комсомолки», в Каролино-Бугазе под Одессой, в спортивном лагере тамошнего политехнического института, я записал в личном дневнике: «Сижу под шиферным навесом лодочной станции, на безлюдном пляже. Один на несколько километров жёлтого песка, выщербленного, как пулями, каплями вяло моросящего дождя. В белой лодке, синей изнутри, с тёмной водой на дне. Маслянистое, зелёно-голубое, в живых латунных змейках, море. Оно такое, как в «Красной пустыне» Антониони. Море наедине с собой. Ни души. Кроме самого моря. Только лениво накрапывает дождь, да по горизонту высверкивают, как фотовспышки, зарницы. Но гроза проходит мимо. И мне жалко. Ведь море без бури — безработное море.

Я вхожу в его прибой, захожу вглубь, навстречу волнам, и непривычно для этого времени года ледяная вода обжигает тело. Сердце вдруг начинает колотиться от перехватывающего дыхание холода. Мой пульс смешивается с ритмом твоего прибоя, море. И он мне слышнее твоего прибоя, хотя тебя слышно за километры, а его лишь при прикосновении. Хотя ты большое, море, а моё сердце -— величиной с кулак. Хотя ты бессмертно, а моё сердце остановится в одном из следующих десятилетий».

Много лет потом меня мучила неназванность, безымянность этого ощущения моря как одухотворенного, живого существа, несоизмеримого (но — и соизмеримого!) с нашими обыкновенными человеческими судьбами. И название этой безграничности в пространстве и времени не могли дать ни кантово «звёздное небо надо мной», ни лемовский Солярис. И вот, наконец, я нашёл ей имя. Простое и точное: море — как Пушкин. И Пушкин — как море…

И с тех пор имени Пушкин в моём сознании почему-то всегда сопутствует и имя — Море. Но не то буквальное, к прибойной границе которого он не раз выходил во время южной ссылки (один из таких выходов запечатлели на известном полотне Репин и Айвазовский — один написал Пушкина, другой -— море). Не то, которому посвящено хрестоматийное «К морю». И даже не то, которое помянуто потом в простых до гениальности строках «Отрывков из путешествия Онегина»:

«Но поздно. Тихо спит Одесса; И бездыханна и тепла Немая ночь. Луна взошла, Прозрачо-легкая завеса Объемлет небо. Всё молчит; Лишь море Чёрное шумит…».

Я — о другом. О Море Пушкина, самодостаточном в своей бескрайности и глубине. И самодостаточность эту нам ещё постигать и постигать во всё новых и новых поколениях, пока есть на Земле Россия.

Вот ставшие крылатыми слова из «Бориса Годунова» о том, что «народ безмолвствует». Уже около двух столетий вкладывается в них смысловой подтекст о молчаливом, терпеливом согласии народа со всем тем, что творят на Руси её цари и генсеки. И лишь уже в наши дни начинаем мы понимать, что они, эти слова, — наоборот — о несогласии. О том, что народ, до этого на своих вечевых площадях громогласно и бездумно одного за другим звавший на царствие всё новых и новых правителей, начинает наконец задумываться над самодостаточностью своей собственной судьбы. Слова эти — о том, для чего сотоварищ Пушкина по Лицею, один из тех, кого поэт поимённо помянул в своём «19 октября», князь Горчаков нашёл другое крылатое выражение: «Россия сосредотачивается».

Каждому дано погружаться в Море Пушкина на доступную лично для него глубину по мере нашего разумения, взросления, саморазвития. И да -— не только у Марины Цветаевой, но и каждого из нас есть «мой Пушкин». Сколько на планете читающих по-русски индивидов, мыслящих и чувствующих личностных миров, столько — тысячи, миллионы — в нём и «моих Пушкиных». Из всего этого бесконечного множества мне лично ближе всего тот, что у Фёдора Достоевского в его речи при открытии московского памятника поэту, а из ныне живущих исследователей творчества, личности, судьбы поэта — «мой Пушкин» Валентина Непомнящего. И дальше всего от меня, неприемлемее всего для меня, как ни горько это осознавать, восприятие Пушкина Дмитрием Писаревым в его диптихе «Пушкин и Белинский» -— «Евгений Онегин». Лирика Пушкина». Писарева очень люблю, но по некоторым иным поводам, в частности за его «Нашу университетскую науку».

Каково нам уже с высоты прожитых Россией времён и безвремений читать у него о «Евгении Онегине», против Белинского, в ответ на его «энциклопедию русской жизни»:

«… Его (Пушкина — К.С.) понятия о потребностях и о нравственных обязанностях человека и гражданина до такой степени смутны и неправильны, что «любимое дитя» пушкинской музы должно было действовать на читателей как усыпительное питьё, по милости которого человек забывает о том, что ему необходимо помнить постоянно, и примиряется с тем, против чего он должен бороться неутомимо. <…>

… Энциклопедия сообщает нам очень подробные сведения о столичных ресторанах, о танцовщице Истоминой, которая летает по сцене, «как пух от уст Эола», о том, что варенье подаётся на блюдечках, а брусничная вода в кувшине; о том, что дамы говорили по-русски с грамматическими ошибками; о том, какие стишки пишутся в альбомы уездных барышень; о том, что шампанское заменяется в деревнях цымлянским; о том, что котильон танцуется после мазурки, и так далее. <…>

… Но ведь этого мало; чтобы нарисовать историческую картину, надо быть не только внимательным наблюдателем, но ещё, кроме того, замечательным мыслителем; надо из окружающей вас пестроты лиц, мыслей, слов, радостей, огорчений, глупостей и подлостей выбрать именно то, что сосредотачивает в себе весь смысл данной эпохи, что накладывает свою печать на всю массу второстепенных явлений, что втискивает в свои рамки и видоизменяет своим влиянием все основные отрасли частной и общественной жизни».

Как бы предваряя эти обвинения, загодя отвечая на них, Виссарион Белинский писал о Пушкине: «Придёт время, когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство».

Время расставило в этом споре всё по своим местам. Более того, само то минувшее время стало для нас пушкинским. У нас теперь говорят: пушкинская эпоха, пушкинская Москва, пушкинский Петербург. По меткому замечанию Анны Ахматовой, в дворцовых залах, где представители высшего света, ненавидевшие Пушкина и извергнувшие его из своей среды как инородное тело, «танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги <…> Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин, или: здесь не бывал Пушкин. Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушинского музея, рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин».

Каким нелепым в этом контексте оказывается на поверку временем нравственный счёт Писарева к творчеству не только великого поэта, но и великого мыслителя России, с его глубоким интересом к роли личности в её истории, будь то неукротимый самодержец, вечный работник на троне Пётр или восставший против его всеподавляюшей воли Евгений из «Медного всадника» (и навряд ли тут случайно совпадение имен с героем «любимого дитя пушкинской музы»), или главный «злодей» Государства Российского Емелька Пугачёв.

Все они для него люди, все человеки. Все непросты, неоднозначны по природе, по характерам своим. И не случайно в «Полтаве» лик Петра, он сам и ужасен, и прекрасен одновременно. Как не случайна в «Капитанской дочке» человечность Пугачёва (рядом со страшной, бесчеловечной его жестокостью) в сопоставлении с финальным милосердием Екатерины Второй.

Да и в стихах, которыми Пушкин сопроводил пересылку своей «Истории Пугачёва» Денису Давыдову, он говорит об этом «злодее» явно не без симпатии:

«Вот мой Пугач — при первом взгляде Он виден — плут, казак прямой! В передовом твоём отряде Урядник был бы он лихой».

Вот, оказывается, к чему приводят Александра Сергеевича мучительные раздумья о жестоком и беспощадном русском бунте, который не приведи господи увидеть любому поколению многострадальной России. К мысли о том, что случись «Пугачу» возмужать на несколько десятилетий позже, и, вполне возможно, незаурядный запас его энергии разрядился бы не в расправах над уездными помещиками, а в сражениях первой Отечественной войны. И тогда бы мы, быть может, говорили не о государственном преступнике №1 славной екатерининской эпохи, а об ещё одном народном герое 1812 года.

Конечно, история сослагательного наклонения не знает. Но ведь и пушкинское «был бы» тут, в предсмертном 1836 году, не случайно. В нём зеркально, наоборотно отражается уже совсем не сослагательная — реальная история превращения героев 1812 года в государственных преступников года 1825-го. Как не случайны в этом контексте и написанные в том же 1836 году строки: «… что в свой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».

Проявляя одинаково глубокий интерес и к великому царю-реформатору, и к великому бунтовщику, став по сути первым их объективным историографом, Пушкин обнаружил и недюжинный талант историка-исследователя. Как известно, в частности и за это, он был избран действительным членом Российской академии. Когда я об этом напомнил на страницах «Новой», мне позвонил известный наш физик, академик РАН, и сказал, что, конечно, Пушкин гениальный поэт, оригинальный историк, но зачем же его ещё и в «свадебные академики» определять? Люди, сведущие в пушкинских текстах, могли бы к этому вопросу присовокупить известную эпиграмму (и это о вице-президенте РАН Дондукове-Корсакове!):

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

«В Академии наук Заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь; Почему ж он заседает? Потому что … есть».

И менее известное:

«Не дай мне Бог сойтись на бале Иль при разъезде на крыльце С семинаристом в жёлтой шале Иль с академиком в чепце!»

Тут, правда, есть одна тонкость. Вместе с князем Дундуковым в одной академии Пушкин никогда не заседал. Ибо в стране тогда было две академии: петровская Академия наук, в основном с физико-математическим и естественнонаучным уклоном, и созданная Екатериной Великой Российская академия, занимавшаяся русским языком и словесностью. Действительными членами последней были Карамзин, Жуковский, Гнедич, Вяземский, Крылов. 7 января 1833 г. избрали в неё и Пушкина. Но не единогласно, как пишется в некоторых изданиях, а 29 голосами из 30. Против был академик, являвшийся высокопоставленным лицом в церковной иерархии, который никак не мог простить Пушкину его богохульную «Гаврилиаду», от которой сам Александр Сергеевич в это время публично открещивался.

Пушкин активно, особенно в год избрания, посещал академические заседания и даже дал в редактируемом им журнале «Современник" отчёт об одном из них. Парадоксально, но речь в нём идёт о том заседании, на котором Пушкин не был. Отчёт он писал по протоколу.

Там обсуждался проект академического устава, в котором, между прочим, были и такие строки: «Академия есть страж языка; и потому должно ей всевозможною к общей пользе ревностию вооружиться против всего несвойственного, чуждого, невразумительного, тёмного, ненравственного в языке. Но сие вооружение ее долженствует быть на едино пользе словесности основанное, кроткое, правдивое, без лицеприятия, без нападений и потворства, непохожее на те предосудительные сочинения, в которых под мнимым разбором, пристрастное невежество или злость расточают недостойные похвалы или язвительные хулы бе всякой истины и доказательств».

Уже после смерти Пушкина Российская академия вошла в Академию наук в качестве её Второго отделения. Как и в наши дни, слияние ни к чему хорошему не привело. Но во всяком случае мы вправе считать, что проживи Александр Сергеевич подольше, он автоматически стал бы академиком императорской Академии наук, числящимся по её Второму отделению, что эквивалентно нынешнему ОЛЯ (Отделению литературы и языка) РАН.

Всё это я и сказал тогда позвонившему мне академику, добавив, что уж кем-кем, а «свадебным академиком» Пушкин никогда не был. В чём нетрудно убедиться, просто заглянув в его план статьи о судьбах цивилизации. При этом испытывал я некоторую неловкость за свою «просветительскую» роль: не обидел ли уважаемого человека уличением его в незнании фактов и особенно советом какого-то журналиста «почитать Пушкина».

Но он позвонил на следующий день. Извинился за свою ошибку. И — сказал спасибо за пушкинский документ: «Он действительно весьма любопытен».

Думается мне, что мемуарная литература, в основном относящаяся к лицейскому периоду, даёт не совсем адекватное представление о пушкинском интеллекте, о его якобы чисто гуманитарной ориентации. Может, в Лицее так оно и было, и он не очень-то интересовался тогда математикой, физикой, биологией. Но позже проявил к ним серьёзный самообразовательный интерес. Одна наша знакомая, прекрасный преподаватель, давно собирает материалы по теме «Пушкин и химия». И — небезосновательно.

Хотя сам Александр Сергеевич немало содействовал легенде о том, что всю его молодость сопровождали «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой», и романы, романы, но вот вам совсем иной Пушкин. Письма из южной ссылки, 1821 год, самая молодость!

Гнедичу:

«Всё тот же я — как был и прежде,

С поклоном не хожу к невежде,

С Орловым спорю, мало пью…»

Чаадаеву:

«В уединении мой своенравный гений Познал и тихий труд, и жажду размышлений. Владею днём моим; с порядком дружит ум; Учусь удерживать вниманье долгих дум; Ищу вознаградить в объятиях свободы Мятежной младостью утраченные годы И в просвещении стать с веком наравне».

Когда он возвращался из михайловской ссылки, то вёз за собой 12 возов книг. И не только художественных, но и естественнонаучных. Так что в Петербург он вернулся не только умнейшим (по определению императора Николая Первого), но и одним из самых образованных людей России.

Не ведаю, как бы там он развернул написанный по-французски план статьи о судьбах цивилизации и религии: «1. Цивилизация. Деление на классы. О рабстве. 2. Религия. О военном и гражданском. Шпионаж. О рабстве и свободе (как противовесе). О цензуре. О театре. О писателях. Об изгнании. О движении вспять».

Но как это виделось ему в российском варианте, все мы знаем по «Евгению Онегину»:

«Со временем (по расчисленью Философических таблиц, Лет чрез пятьсот) дороги, верно, У нас изменятся безмерно: Шоссе Россию здесь и тут, Соединив, пересекут. Мосты чугунные чрез воды Шагнут широкою дугой, Раздвинем горы, под водой Пророем дерзостные своды…» Образ светлого будущего венчает великолепное двустишие: «И заведёт крещёный мир На каждой станции трактир».

С этим как раз всё у нас в порядке. Как и с раздвижением гор и поворотом рек вспять. Вот с дорогами посложнее. Особенно когда на них обрушиваются такие непредсказуемые в наших широтах снегопады. Ну ничего. До пятисот лет у нас есть ещё время.

Вернусь однако к Писареву. Мог ли он знать, сомневаясь в возможности для Пушкина стать «замечательным мыслителем», что уже в ХХ веке Сергей Капица, начиная легендарную научную телепрограмму «Очевидное — невероятное», возьмёт к ней эпиграфом пушкинское:

«О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель».

Мысль Пушкина сориентирована была и в этом направлении тоже.

Я вот всё думаю, почему его творения завоевали к нашим дням киноэкраны и сценические площадки страны и мира, но «живого» Пушкина редко там увидишь? В эпизодических ситуациях — пожалуйста. А вот чтобы через весь фильм или спектакль — после Якута мало кого вспомнишь. «Иных уж нет, а те далече», как те замечательные мальчики, что сыграли лицеистов в довоенной киноленте «Юность поэта»: Валя Литовский — Пушкина, Толя Мурузин — Пущина, Олег Липкин — Дельвига. Все трое погибли на фронтах Великой Отечественной.

Задал однажды этот вопрос замечательному человеку, народному артисту России Александру Кутепову, в течении многих лет с неизменным успехом читавшему 19 октября в московском Музее поэта свою композицию «Пушкин в Лицее» (по Тынянову). Он ответил: «Знакомый драматург говорил мне, что мечтает написать пьесу о Пушкине: «Дохожу до ремарки «Входит Пушкин». И — всё. Точка». Даже у Булгакова пьеса о Пушкине «Последние дни» … без роли Пушкина. Прописать эту роль и тем более сыграть её чрезвычайно трудно. Он ведь совершенно непредсказуем. В нём вообще отсутствует какая-либо заданность. Безграничная по числу степеней внутренняя свобода (оттого и такое острое, трагическое неприятие несвободы внешней). Не изменить дару, который он получил от природы, дать ему полностью, свободно раскрыться — это как раз то, что предназначено ему было на земле».

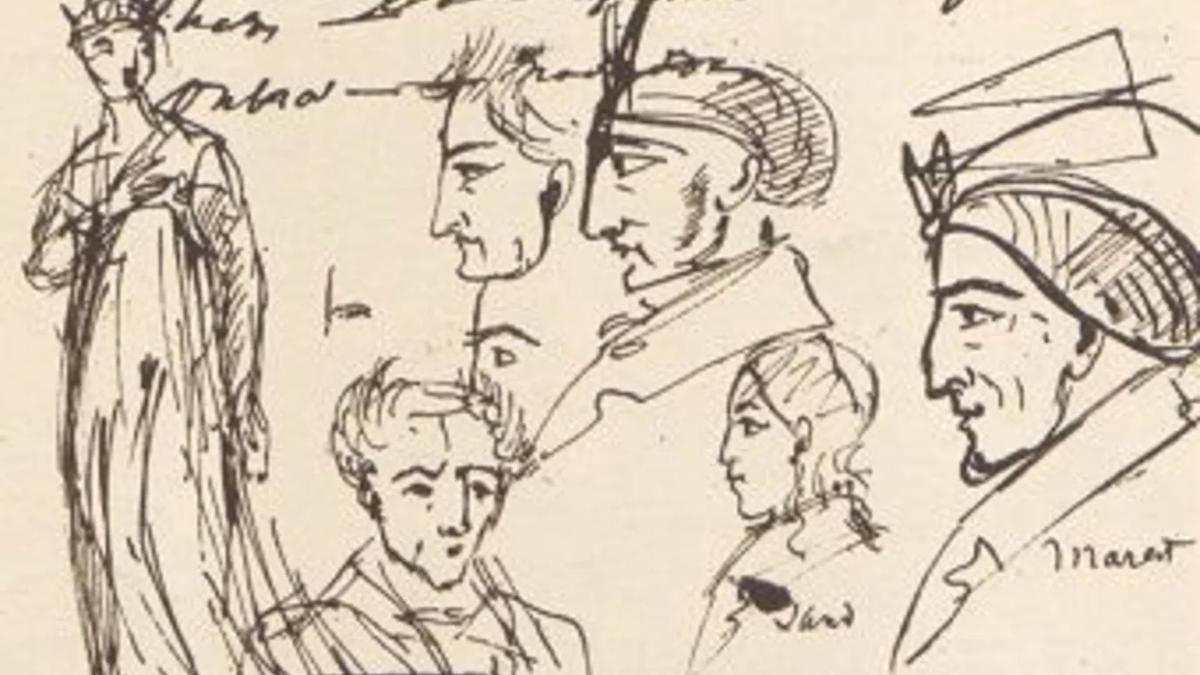

Наверное, вживание в образ, в личность Пушкина — под стать задаче о квадратуре круга или Великой теореме Ферма. Предметных, материальных свидетельств его сверхчеловеческой энергетики почти не осталось. Нет (и не могло быть) его фотографий, аудиозаписей его голоса. О его манерах, жестах, интонациях нам дано судить по слабому, по сравнению с первоисточником, отражённому свету мемуаров и живописных портретов (пусть даже таких мастерских, как у Кипренского и Тропинина). И только почерк, только легкокрылые рисунки-наброски — точные слепки стремительного движения его руки, его души. Подлинные артефакты, как теперь говорят.

Если уж речь зашла об артефактах, то у меня есть своё маленькое открытие, связанное с Пушкиным. Какое произношение у него было — «московское» или «питерское»? Я знаю какое.

В той строфе «Онегина», где «русской Терпсихоры душой исполненный полёт», «скучный» рифмуется с «равнодушный». То же самое — почти один к одному — в письме Татьяны:

«Но говорят, вы нелюдим; В глуши, в деревне всё вам скучно, А мы… ничем мы не блестим, Хоть вам и рады простодушно».

Значит, говорил Александр Сергеевич не так, как написано (то-есть, по-питерски), а «скушный», «скушно». То-есть, по-московски. Что и требовалось доказать.

Да, очень многое лично о Пушкине теперь навсегда останется неразгаданной тайной, недоказанной теоремой. И всё-таки, мы знаем о нём главное. Ибо у нас есть бесценное, бесконечное в пространстве и времени сокровище — его творчество, в котором Пушкин — как Море, и Море — как Пушкин…

4 февраля 2015 г. Среда. Наступил последний зимний месяц. И в России в десятый его день прозвучит реквием по Пушкину. Вот уже в 178-й раз. Однажды, готовя с ним беседу для «Новой газеты», я спросил председателя Пушкинской комиссии РАН Валентина Непомнящего: так всё-таки, какой день мы отмечаем — смерти или бессмертия? Он подумал. Ответил: «Всё-таки — бессмертия».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68