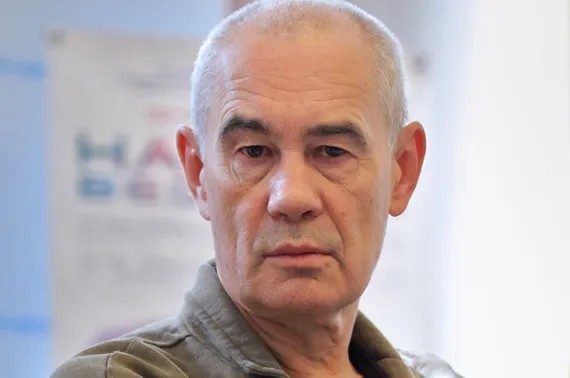

Фото: ИТАР-ТАСС

Редкому российскому режиссеру удается сделать профессиональную карьеру в Голливуде. Андрей Кончаловский снял за океаном несколько картин, в которых снимались Настасья Кински, Эрик Робертс, Макс фон Сюдов, Сильвестр Сталлоне… Тайны кинобизнеса по-американски успешно постигает Тимур Бекмамбетов: снимает, продюсирует, завоевывая олимп в компании Анжелины Джоли и Моргана Фримена. Но вот, на зависть многим российским коллегам, в закрытый клуб режиссеров, допущенных к мегабюджетам, принят наш Сергей Бодров. Его «Седьмой сын», который в 2015 году на экраны мира, стоит более $120 миллионов. В Бодрове — ноль вальяжности, присущего отдельным кинематографическим персонажам барства. Некоторые из отечественных кинематографистов — сама слышала — говорят о нем не без скепсиса: «Ладно, он — профессионал, но полета ему не хватает». При этом главный дефицит российского кино, на мой взгляд, — именно профессионализм. Мастера, владеющие профессией, независимо от места рождения, востребованы во всем мире. Бодров — мастер. Кто сегодня поверит, что режиссуре не учился… во всяком случае, в институте. Хотя, по его словам, режиссуре он учится всю жизнь, на каждой картине, на каждом просмотре.

Изначально он писал для разных изданий, но затем «ушел» в сценаристы.

— Возможно, вы мечтали о каком-то особенном кино? Насколько эти мечты осуществились?

— Что я люблю, и как кажется мне, чему научился — рассказывать историю. Вспоминаю нашу общую работу с Георгием Данелия. Мне казалось, он может все придумать на съемочной площадке. Ничего подобного. Все прописано, подробнейшим образом выстроено на бумаге. Он мучает соавторов, продумывая каждую мелочь, называя это — «выжать лимон досуха». Ведь на съемках может повезти — и какая-то идея сверкнет, а может — и нет. В хорошей истории, которые я люблю слушать, читать, смотреть, а если повезет — и сочинить самому, для меня первостепенна эмоция.

— Но помимо эмоции в ваших сюжетах, часто опирающихся на фольклорное, притчевое начало, не менее важна крупность героя. Не обязательно масштаба Чингисхана, я имею в виду человеческую сложность, которая притягивает к героям «Кавказского пленника»…

— У «Кавказского пленника» была отличная родословная. Конечно, с текстом Льва Николаевича мы обращались довольно вольно, но основа была мощной.

— Персонажами нового фильма «Седьмой сын» стали ведьмы и ведьмаки. Неужели прочитав популярную детскую книжку из серии Джозефа Дилейни о борьбе с мистическим злом, вы так увлеклись ею, что возмечтали об экранизации?

— Это было предложение продюсеров, проект, который 7 лет гулял по студиям. За него брался Тим Бертон… Не случилось. Был еще режиссер, которого отстранили. Мы с продюсерами решили и саму историю, и героя сделать взрослее, жестче. Из 12-летнего подростка он превратился в юношу. Месяцев восемь дорабатывали сценарий. А сюжет, да, заинтересовал. Это же история «Охотника на ведьм» с гриммовской интонацией. И герой Джеффа Бриджеса в молодости был влюблен в молодую девушку, которую потом назвали ведьмой.

— Ах Витязь, то была Наина…

— Да, меня всегда притягивают архетипические сюжеты. Вот я задумался: что в этой истории меня может заинтриговать? Ведь героиню Джулианны Мур сначала оклеветали, назвав ведьмой, — ну раз так… она ожесточится, вернется ведьмой. То есть мы сами творим зло, и оно возвращается к нам бумерангом как возмездие.

— Этой идеей вы увлекли и мегазвезд уровня Бриджеса и Мур? Сложно было с ними?

— Если в Голливуде и существует диктатура, то диктатура компетентности. Они — высококлассные спецы. Приходят с кучей идей. Джефф принес на репетицию 30 страниц текста, где подробно описал предыдущую жизнь своего персонажа. Я сказал: «Джефф, потрясающе. Возможно, это другое кино, но для нас здорово знать, кто твой Мастер Грегори и откуда. Как они познакомились с героиней Джулианн, что между ними было. Этого нет в картине, но есть напряжение отношений, которые не начались в одном кадре и не завершились — в другом».

— Мне кажется, для вас важен еще один центр притяжения — эзотерика, во многих ваших сценариях есть влияние магического реализма, Кастанеды. Вас привлекает пограничное состояние сознания, расширение восприятия?

— Я думаю, что наш мир непрост. Есть реальность, существующая за краем нашего зрения. Конечно, в «Седьмом сыне» есть токи иррационального, но в результате получилось семейное, временами смешное кино. И философия существует в едва ощутимом соприкосновении с сюжетом. Хотя мне было интересно об этих соприкосновениях размышлять.

— Говорят, сложная костюмная постановка с многомиллионным бюджетом для режиссера — настоящий адреналин, наркотик, которого ему потом не хватает. Вы снимали картину с 125-миллионным бюджетом. Каково это?

— Для меня это прежде всего большая ответственность. Перегрузка. Как в космосе. Ошибки дорого стоят. Надо быть снайпером. С другой стороны, понимаешь, что не можешь быть под постоянным напряжением. Просто ничего не снимешь. И на каком-то этапе отрешаешься от мандража, начинаешь делать свою работу — спокойно снимать кино. Как если бы снимал его за 2 миллиона. Но если ты архитектор, интересно же построить что-то крупное, олимпийский стадион например. Это задача на вырост, а уж вытянул ты ее или нет, вопрос. Но есть профессиональный азарт.

— Сколько лет наблюдаю за вашими передвижениями по миру, кажется, что вам везде комфортно. Вы, как никто, почувствовали Казахстан в акварельном «Сладком соке внутри страны», потом были «восточные империи», потом Штаты… Ощущение, что мимикрируете, прирастая к месту.

— Не к каждому. К Москве сейчас при всем желании трудно прирасти. Это тяжелый, недружелюбный город. Азия, действительно, мне близка. Люблю этих людей, ритм жизни, кухню. Но дело не в мимикрии: с другой страной легче установить диалог, оставаясь самим собой.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

— Что может нам дать Восток в понимании себя, зависших между византийским и западным менталитетом?

— Стараясь понять, что такое Китай, надо отстраниться от самодовольства, комплексов, непомерной гордыни. Мы жили в пещерах, когда в Китае уже были библиотеки. Как и Индия, это древнейшие цивилизации, в основе которых буддизм — одна из самых богатейших миролюбивых религий. Нам трудно согласиться с тем, что кто-то древнее нас, а порой — и мудрее. Почему русские люди приезжают в Америку и создают в ней Google? А дома не получается! И это очень обидно. Считаю себя русским режиссером. Но все время думаю: почему у нас нет Билла Гейтса, Стива Джобса? Надо задавать себе подобные вопросы, даже если они неприятны.

— Когда я была с вами в жюри «Кинотавра», обратила внимание, что ваша внешняя мягкость обманчива: вы принципиальны, бескомпромиссны почти до жесткости, без оглядки на авторитеты. Сегодня честность у нас не в почете.

— Думаю, с годами я стал лучше. Я тоже был склонен к компромиссам: и в личной жизни, и в профессиональной. Случалось, циничен в выборе. К примеру, понаписал кучу сценариев, из которых половину фильмов даже смотреть не хочется. А кино — штучная, страшно затратная вещь. Каждый фильм отнимает столько времени, жизни, эмоций. Поэтому нужно быть как можно честнее с самим собой. Я стараюсь. Но на авторитеты оглядываюсь. Есть люди, и в России, и в мире, которых чрезвычайно ценю. Понимаю, что до них не дотянуться, но существует беспримесная радость общения. Теренс Малик, Георгий Данелия… Алексей Герман был у меня неофициальным худруком на моем первом фильме «Сладкий сок внутри травы».

— Алексей Юрьевич тепло о вас отзывался.

— Это огромный человек с фантастическим чувством юмора и парадоксальностью суждений. Я ему позвонил, когда «…Лапшин» был сослан на «полку», и Леша лежал лицом к стене несколько месяцев. Мы не были знакомы, я просил быть его худруком и повез их со Светой Кармалитой в Казахстан. В Алма-Ате они прочли приказ, запрещающий им работать — на всех студиях Союза. Тогда я попросил казахских коллег что-нибудь придумать. Они заказали Леше и Свете сценарий по книжке «Шелковый путь» (про сценарное дело в приказе забыли упомянуть). Но ко мне на съемки Леша все же приехал. Посмотрел сурово и сказал: «Вот так и снимай!» На этом его руководство закончилось. Потом они меня проклинали: колесо фортуны повернулось, а им надо было дописывать этот сценарий. И они написали гениальный кинотекст «Гибель Отрара». Я раз пять перечитал его перед съемками «Монгола» — хотелось «напитаться» этой атмосферой.

— 12 лет прошло с момента гибели Сергея Бодрова-младшего. И вы, и его семья, и продюсер Сергей Сельянов избегали шумихи вокруг его имени, не участвовали в телепрограммах, документальных фильмах.

— Ему выпало стать героем, образом своего времени. «Брат» меня поразил.

Мне трудно судить, какой он у меня в картине «Медвежий поцелуй»… Он был слишком близок ко мне, к своему герою…Я хорошо понимал: как и что он сделает.

— «Медвежий поцелуй» недавно пересматривала — это одна из самых нежных эзотерических сказок. Ретроспективно она мне показалась фильмом-прощанием. И сцена, когда гадалка герою предсказывает судьбу, которую вы монтируете с темной водой. И финал, где он в образе Медведя уносится в лес…

— Кто мог предположить, что это последний фильм. Я позвал его сниматься просто потому, что хотел быть с ним. Наговориться, пообщаться. Часто думаю, как бы он вел себя в нынешней непростой ситуации. Он тоже был бескомпромиссным. И повзрослел быстро. Мгновенно. И «Связной», его незавершенный фильм, обещал стать мощной зрелой работой.

— Не думали завершить его замысел и снять «Связного»?

— Мне предлагали… Но это его замысел. Его. Не нужно за это браться. Не знаю, говорил ли я вам: я поехал тогда «Монгола» снимать, зная, насколько это будет тяжелая картина. Но мне нужно было оторваться, отвлечься… А еще я надеялся, что сниму достойный фильм. Верю, что люди где-то когда-то встречаются… Он всегда гордился, если я делал что-то хорошее. Гордился мною, так же, как я им. Я думал: «Хорошо бы сделать приличную картину — он бы еще раз был мною доволен».

— Почему в России редко удаются фильмы о современности? В чем причина провинциальности, неконвертируемости основного потока фильмов?

— Не всегда удается, но стараюсь смотреть как можно больше отечественных фильмов. Среди них есть работы, находящиеся в прямом диалоге с действительностью. Мне интересно то, что делает Юрий Быков, Ваня Вырыпаев. «Левиафан» Звягинцева — серьезное, честное кино, достойное уважения. Кажется, появились и молодые авторы, участники последнего «Кинотавра». Не знаю, как им будет работаться в условиях новых запретных законов. Тут я согласен с Михалковым, что мат как средство выражения крайнего состояния человека оправдан. К тому же это часть нашей культуры, живого языка — огромное число людей так разговаривают. Теперь язык будут «оскоплять».

— Но среди депутатов распространена такая точка зрения: мол, кино обязано звать «в даль светлую», возвышать, так сказать. А вы нас опускаете…

— Все это ханжество и глупость. Опускают народ они сами, потому что ничего инновационного, толкового, кроме запретов, придумать не могут. Другое дело, что даже у лучших современных российских фильмов нет зрителя, нет залов.

— Но ведь не только потому, что картины выпускают малым тиражом или не выпускают вообще. Зрителя нет, потому что мизерное число людей хочет смотреть актуальное кино, не развлекающее, избегающее прекраснодушия.

— Это проблема не только России. Происходит коррозия публики, ее взаимоотношений с экраном. Даже продвинутый зритель все чаще смотрит фильмы в онлайн, скачивает в компьютер. Мы теряем обратную связь. В США становится все меньше прокатных компаний, занимающихся продвижением арт-хауса. Остается Нью-Йорк, Париж, Лондон — где ты можешь увидеть кино со всего мира. Но ведь без авторского фильма, разрабатывающего киноязык, адресованного синефилу, — кинематограф просто не может развиваться.

— Есть еще одно существенное отличие от других стран: у нас уже произошло столь «результативное» опыление телевизором, что заметно изменился и «запрос». Мы же говорим об умном зрителе, способном отличать поделку от искусства. Зритель, с воодушевлением поддерживающий любое решение партии и правительства, и кино хочет смотреть воодушевляющее или «ржачное», каких-нибудь новых развеселых «Кубанских казаков».

— Это действительно беда. Политикам стоило бы подумать о том, какой народ они хотят видеть в стране. Все идет к изоляции, к оторванности от общемировых культурных ценностей. И это не смешно: в современном хайтековском мире превращать страну в Северную Корею…

— Ну вот, мы попали в эту воронку. Мы вновь воинственны и страшим весь мир, и советское прошлое пристально вглядывается в современность. Отчего мы несемся по этому замкнутому кругу без оглядки на исторические уроки?

— Много причин. Но прежде всего — проблема в свободе. Той самой, о которой мы десятилетиями мечтали. Свободе слова, передвижения, творчества. Мы ее получили. Нам ее дали, как продпаек. А за свободу надо умирать. Она ценится тогда, когда выстрадана, когда ее завоевали. Нагрузкой к выданной нам свободе был рынок, поначалу мутно-непонятный. Поэтому туда ринулись первым делом рисковые люди с головой, а также авантюристы, жулики. И мы получили общество с исковерканной экономикой и разрушенной моралью. Помню, был у меня продолжительный разговор с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, уже экс-президентом. На вопрос: «Как же это все случилось?» — он ответил: «Сережа, ты даже не можешь представить, как я — самый могущественный человек в мире с ядерными ракетами, армией… боялся. В том числе опасался что-то радикальное предпринять. Мы с Шеварднадзе говорили на даче в саду — шепотом. Настолько безразмерным был страх». Антон Павлович велел рабскую кровь выдавливать, но помимо рабства в нашей крови сидит страх, парализующий волю. С такой изувеченной генеалогией сложно, потому что страх — компас, ведущий к краю. И ощущение, что мы снова на краю. Упущены шансы. Все за гранью смысла, резонов — в том числе политических… А с другой стороны, как ни печально, но с точки зрения логики система, основанная на порочных методах, должна была выйти из-под контроля. Вот такой сбой и произошел…

Я знаю страну, много ездил, еще когда работал в «Крокодиле», потом с показом картин. Везде мне встречались умные люди. Головастые. Толковые. Любящие родину, те, кто хотел жить в своей стране. Но всегда не востребованные системой. Сейчас они в основном либо на чемоданах, либо уже на Западе.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68