8 августа 1994 г. Понедельник. Порхов. Радио: умер Леонид Леонов. У нас тут, хотя и холодает, ещё солнце. А над большинством территории России, судя по сводкам погоды, дожди.

Свет облачив в сермяжную хламиду, Печальный дождь в России моросит. Последний классик умер на Руси, Воздвигнув над столетьем «Пирамиду».

Но светится леоновское слово В лесных глубинах языка родного. Оно, как тайна в пульсе родника, Никем не расколдовано пока.

На свете этом и на свете том Оно звучит в безмолвии святом. Расколдовать мечтаете его? Попробуйте! Не выйдет ничего.

20 августа 1995 г. Воскресенье. Леоновскую «Пирамиду» читал медленно и долго, смакуя, как доброе, столетней выдержки, вино. Сегодня дочитал.

_«Видимая теперь только вверх и по вертикали фигура ангела туманилась, приобретая ужасающую прозрачность непознаваемого облака… С запрокинутой головой, ликуя и смеясь сквозь слёзы последнему чуду своей жизни, глядела она на гигантскую, с неподвижным лицом и уже плохо опознаваемую фигуру отбывающего к себе в большую Вселенную. Из-за убыстрённого расширенья она как бы растворялась в послеполуденной дымке у Дуни на глазах. В следующий момент голова призрака уже терялась за всё уплотнявшейся небесной пеленой, тогда как изреженное его плечо, доставляя высшую доказательность реальности чуда, просекала стая тоже улетающих на зиму журавлей…Такое затишье стояло в природе, что, несмотря на расстоянье, Дуня различала их глуховатый разговор, похожий на клекот деревянных колокольцев. И пока следила за их отлётом, поддавшись очарованью осенней печали и одиночества, ни проблеска или темнинки не осталось в небе от ангела – кроме радостного ощущенья, что продолжает глядеть оттуда на безвестную девчонку с запрокинутым назад заплаканным лицом и собаку невдалеке, тоже живую свидетельницу его вознесения. Впрочем, при виде только что случившегося последняя не испытала особых эмоций, так как, привыкнув к повседневному волшебству людской действительности, собаки, как и боги, не удивляются ничему, даже изгнание из жизни воспринимая как законное, по ветхости, отлучение от чуда». _(Леонид Леонов. «Пирамида». 1940-1994 гг.).

Почему роману дано имя «Пирамида»? Помимо переплетения множества контекстов – явных и тайных, в повествовании есть и две конкретные, гигантские пирамиды, контрастно, контрапунктно противостоящие друг другу.

Одна – уходящая за облака, возводимая заключёнными (для чего создан специальный лагерь) из весомых, грубых, тяжёлых, земных материалов, на крови и костях человеческих, статуя Сталина. Она – то ли сон, то ли видение-мираж, одним словом, наваждение, возникающее в сознании Вадима, брата Дуни Лоскутовой, одной из главных героинь романа. Буквально накануне ареста случается с ним необычное приключение. Его приглашают посетить некое сверх засекреченное место, где возводится эта самая рукотворная горная вершина, Пирамида, Статуя. Такая гигантская, что на ресничном веке вождя свободно умещаются страдалец-мужичок и его охранник. В тот момент, когда со смотровой площадки их видит высоко вверху Вадим, у них перекур, и они мирно беседуют. Обслуживает великую стройку самая передовая строительная техника.

Конечно, реальный человек, во славу которого возводится Статуя-Пирамида, лично с ней несоизмерим. Но его замыслы – вполне соизмеримы в своей зловещей целенаправленности. Для него жизни и судьбы людей суть лишь строительный материал той всесветной пирамиды, в которую, по его стратегическому глобальному плану переустройства жизни на Земле, должно сложиться грядущее бытие человечества. А для этого оно должно перестать быть непредсказуемым, неуправляемым, уходящим от государственного диктата в свои неопознанные личностные миры. Отсюда – тайный, поведанный только ангелу Дымкову (в надежде использовать в своих целях его сверхчеловеческие возможности творить чудеса) тезис «великого вождя» о некоторой урезке… нет, не мышления вообще, по утверждению врагов, а только мысли личной в пользу мысли общественной , то есть во благо человеческой популяции в целом.

И дальше леоновский Сталин так разворачивает этот тезис: «Во избежание опасных склок над пропастью, требуется во что бы то ни стало донести энтузиазм масс до обожествления вождя перед последней и решительной атакой. <…> К сожалению, опыт показывает, что фанфарная анестезия нашего агитпропа не способна полностью заглушить переживания народа от слишком частой перешивки внутренностей в его хозяйственном механизме, и самый всевластный вожак бессилен предписать историческое поведенье своему преемнику, который в осуждение его беспощадного, сквозь живое мясо, рывка к заветной цели может отменить все декреты и самую тактику предшественника под предлогом чрезвычайной дороговизны явно не удавшейся затеи». И окажется, «что в таком деликатном деле, как преобразование человечества, помимо фундаментальных политэкономических рокировок, требуется и коренная перестройка сложившейся у населения психики».

Итак, Сталин предчувствует и предвидит всемирный Апокалипсис. Но причину его он видит в разномыслии человеческом, а спасение – в единомыслии.

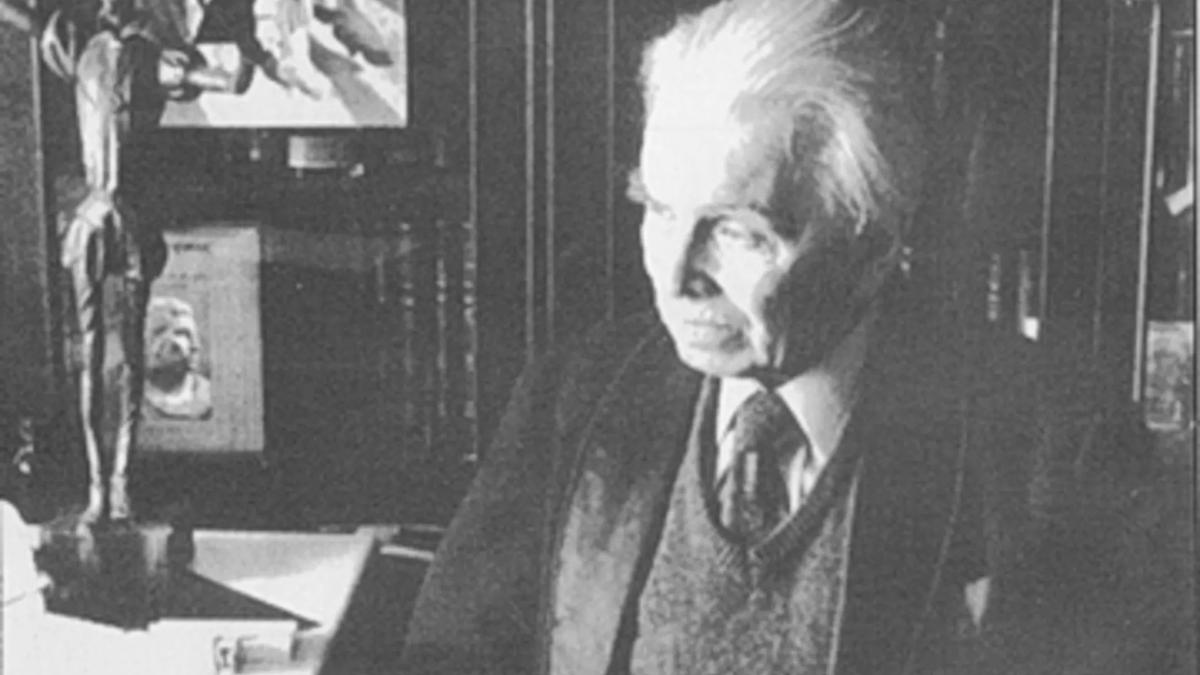

К слову, Леонов – человек, которому довелось выдержать поединок – глаза в глаза -- с тигриным взглядом реального Сталина. Во время одной из их встреч дома у Горького, Сталин спросил: «Что, Всеволод Иванов совсем исписался?» (Вопрос не случайный, в своё время «попутчики» Леонов и Иванов послали Сталину письмо о состоянии дел литературных). Леонов кинулся спорить с уже отвыкающим от возражений вождём. Алексей Максимович сказал: «Имейте в виду, Иосиф Виссарионович, Леонов имеет право говорить от имени русской литературы». Сталин секунд сорок неподвижно смотрел в глаза Леонову. И первый отвёл взгляд: «Я понимаю…»

Это говорил человек, по личному указанию которого как раз в это время на 19-м показе была запрещена поставленная в МХТ Станиславским пьеса Леонова «Унтиловск». Редко кто выдерживал его взгляд. Ангел Дымков вот не выдержал. И поскорее убрался с планеты Земля. От греха подальше.

Между прочим, когда Сталин перед разговором с ангелом, чтобы задобрить его, вызывается выполнить любое его желание, тот просит освободить его знакомого Вадима Лоскутова. Вождь даёт понять, что это для него элементарная задача. К концу разговора «этот шалун» уже будет в приёмной. Но, оказывается, и Сталин не всесилен. Хотя к поиску подключены все необходимые силы и даже сверх того, этот заключённый каким-то мистическим способом выпал из тотальной, всеобъемлющей системы учёта человеческих душ и контроля над ними. И только в самом конце его разговора с ангелом Сталину докладывают: объект обнаружен наконец в самых-самых северо-восточных отдалённостях страны. Но доставить его невозможно, так как он уже застрелен при попытке к бегству.

Сие известие подвигает ангела на последнее чудо – старт с планеты Земля и тем самым избавление от необходимости участвовать в сталинских экспериментах над человечеством. Туманный след этого старта, в который разрастается отбывающая во Вселенную фигура ангела и есть вторая, тоже гигантская, но невесомая пирамида.

Пирамида Сталина осуществлённая, олицетворённая в виде гигантской статуи одного обожествлённого человека, подминает под себя, давит своей громадой тысячи, миллионы тел и душ. Вознесение (понятен намёк?) невесомого, но тоже уходящего в небесные запределы призрака ангела – это как раз то, что спасает род людской от наваждения, от бесконечного возведения вавилонских башен и пирамид при смешении ли языков или при сведении их к одному, единственному, господствующему языку. И совсем не случайно, если возведение поднебесной статуи вождя написано у Леонова с поистине дантовой мрачной густотой и силой, то для вознесения ангела он находит светлые, прозрачные, печальные краски, и рафаэлевы, и левитановские одновременно.

Когда-то, ещё в детстве, околдовали меня первые слова его «Соти»: «Лось пил воду из ручья. Ручей звонко бежал сквозь тишину». Именно слова. Ибо до этого был уже фильм военных лет по его пьесе «Нашествие» с великолепной игрой Жакова.

Потом было очарование трогательным лесным существом Бурыгой из одноимённого рассказа. Доводилось слышать и читать о нелюдимости Леонова. Личный опыт общения с ним, пусть и не столь долговременный и глубокий, не даёт мне основания так думать. Нахожу тому подтверждение и у других, например, у Евгения Иосифовича Лопухова, стойкого, убеждённого борца против лысенковщины в отечественном лесном деле. Он был желанным автором нашего известинского отдела науки. И именно он познакомил меня с Леонидом Леоновым. Без его содействия навряд ли посчастливилось бы мне однажды позвонить в дверь леоновской квартиры.

Но Лопухов всё-таки был его другом, одним из его научных консультантов при рождении «Русского леса». Попробую обратиться к более нейтральному свидетельству. Вот Юрий Нагибин, как раз о рассказе «Бурыга»: «Леонов сумел возлюбить своим огромным сердцем не только братьев в человечестве, но и богову нелепицу – полузверька-полуребёнка, одного из маленьких и беззащитных этого мира. И подарил нам ещё одну возможность для любви. А.Франс говорил, что единственным безошибочным критерием великого писателя является любовь к людям. Круг любви Леонида Леонова ещё шире. Спасибо ему!»

По замечанию Михаила Бахтина, творения искусства в веках часто (а великие произведения -- всегда) живут более интенсивной и полной жизнью, чем в своей современности. Но иногда с ними случаются странные коловратности – из своего нового пребывания в веках они, волею исторической закономерности или случайности, десятилетия, а то и столетия спустя возвращаются в свою минувшую современность.

Вот и с нашим нынешним погружением в будущее-прошлое, то-бишь, в дикий капитализм с компьютерами и интернетом, но с даже более тоталитарной, чем в прошлом, диктатурой наживы надо всеми нормальными человеческими идеалами, помыслами и деяниями, превращающей их в ненормальные, вдруг обретают вторую, так сказать, материальную жизнь те сюжеты русской литературы, которые, конечно, откристаллизовались в классику, но, как казалось, никогда уже не вернутся в окружающую нас реальность.

Посмотрите, как до осязаемости остро и больно зазвучали сегодня на театральных сценах России пьесы Островского! Каким пронзительно-современным стал чеховский «Вишнёвый сад». Вполне ожидаемо и возвращение интереса к горьковским «Фоме Гордееву» и «Делу Артамоновых». Если нынче, например, перевести роман Горького в пьесу «Бизнес Артамоновых» да ещё заинтересовать ею наиболее популярных ныне режиссёров, билеты будут раскупать за месяц вперёд.

Вот и леоновский «Русский лес». Конечно, в глубинных своих философских горизонтах он – о схватке Зла и Добра, дьявола и Бога. И в этом его непреходящее значение. Но материальная канва сюжета – безжалостное разграбление лесных богатств России жадными, всё пожирающими хищниками, дореволюционными лесопромышленниками – это, казалось бы, далёкая, уже вековой давности, история – нынче снова возвращается к нам.

Правда, и в советские годы чиновники от власти русский лес не жаловали. Когда я беседовал с Леоновым у него дома, он говорил: «У меня в «Русском лесе» Грацианский ещё до войны говорит страшные слова: «На зло вам мы срубим всё, когда придёт пора, не пощадим ни Волги, ни столь любезной вам Мезени, выкосим к чёртовой матери Печору и Каму, Днепр и Двину, Ангару и Енисей и… что вы ещё там под полоё прячете?» Но это сгущение красок, художественный образ, доведение позиции до абсурда. А вышел роман, и своими ушами услышал я от одного из тогдашних руководителей Совнархоза РСФСР – публично, с трибуны: «Вот Леонов мешает нам рубить лес. Не позволим! Всё вырубим! Всё!»

Но и это, всё-таки, уже история. А вот сегодня всё это снова становится реальностью. И воскресает тема Русского Леса, так популярная в отечественной прозе ХХ века.

У этого романа и его автора – неоспоримая заслуга перед отечеством. Лысенковщина гнобила у нас не только генетику и генетиков. Своя лысенковщина была и в лесной науке. Она долгие годы душила последователей мирового уровня морозовского учения о лесе, идеи природосберегающих лесозаготовок, полного, безотходного использования лесных богатств и прежде всего глубокой переработки древесины. Так что Леонов, встав против течения, сразу же нажил себе немало сильных, опасных врагов. Направленный против них «Русский лес» они встретили в штыки, организовав целый цикл контрнаступательных обсуждений.

Были у романа противники и в писательском сообществе. Да ещё такие авторитетные, как, например, Твардовский и Чуковский. Но их возражения -- совсем по другому поводу. Они полагали, что предвоенные, трагические для нашей страны годы в романе идеализированы и даже отлакированы. Но эти во многом справедливые упрёки окупаются, на мой взгляд, сюжетной линией, связанной с Полей Вихровой.

Рядом с домом Леонова, буквально напротив, -- памятник «Реквием 41-го года» и мемориальная доска с именами 100 учеников и учителей 110-й школы, погибших на фронте. Автор памятника – её выпускник, фронтовик Даниэль Митлянский. Одно из ста имён – Шура Серебровская. Это же имя есть и на мемориальной доске на биофаке МГУ. И ещё – в Калининградской области, в городе, где она похоронена, есть улица Шуры Серебровской.

Чем-то судьба этой девушки напоминает мне судьбу Поли Вихровой из «Русского леса». Дочь классика отечественной генетики Александра Серебровского, молодой талантливый учёный, она полностью разделяла научные убеждения отца. Первые удары лысенковщины он испытал на себе ещё в те самые предвоенные годы, когда «лесные» лысенковцы травили и полиного отца. Шура, как и Поля Вихрова, ушла добровольно на фронт. Погибла в последнем, победном году войны, в морском десанте на косе Фриш-Нерунг. Посмертно награждена Орденом Отечественной войны первой степени. В наградном листе было: «В момент эвакуации раненых на корабли произошла заминка, противник взял под сильный обстрел береговую полосу, не давая возможности подойти к кораблям. Сержант Серебровская первой смело пошла к кораблям и своим примером увлекла за собой остальных, и все раненые были доставлены на корабли. Серебровская, презирая опасность, своей самоотверженной работой спасла жизнь многим тяжело раненым бойцам и офицерам и погибла смертью храбрых при выносе из-под обстрела тяжело раненого».

По замыслу Леонова, Поля тоже должна была погибнуть. Но её «спасла» жена писателя, уговорив его оставить такую славную девушку в живых. Конечно, Леонов ничего не знал о Шуре Серебровской. Но совпадение этих двух судеб не случайно. Просто: была какая-то общая, натянутая струна в этом поколении, в большинстве своём не вернувшемся с войны, верно и точно схваченная в этом образе.

Русское литературное слово несёт в себе самоцветное колдовство, коим отмечены и поэма о полку Игореве, и озаряющие, оттепляющие душу страницы Гоголя, Лескова, Толстого, Булгакова, Бабеля, Пришвина, Паустовского. Последнее тому свидетельство – творчество Леонова. После него этот магический свет в словах-кристаллах гаснет, не продолжается в молодых, за двумя-тремя исключениями. Писателей хороших и разных, конечно, и ныне немало. Но я говорю именно о самоцветности, самосвечении слова.

Таким образным, пластичным, скульптурно осязаемым языком, каким написаны «Русский лес» и «Пирамида», овладеть невозможно, даже успешно осваивая уроки великой отечественной литературы до нас. Для этого нужно родиться с наваждением в душе. И как бы ни уверял меня сам Леонид Максимович в личных разговорах, что вся его жизнь – адский, непрерывный труд по поиску нужного слова, что некоторые слова приходили к нему даже во сне (и всё это, конечно, правда), при всём уважении к этому его адскому труду, никто не поколеблет моего убеждения в том, что он уже родился «в рубашке», Богом в темечко поцелованный, с наваждением в душе, с врождённым чувством того самого слова, которое само светится .

В советах молодым писателям Леонид Леонов однажды уподобил рождение романа созданию гигантского, размером с большую городскую площадь, ковра. Сначала надо сотворить и удержать в воображении композицию, узор, образ этого огромного пространства. А потом вооружиться терпением, чтобы вышить мелким бисером буквально каждый его квадратный сантиметр.

Довольно впечатляющее сравнение. Тем не менее оно неприложимо к «Пирамиде». Тут нужен иной, динамично развивающийся образ. Ибо «Пирамида» -- это не плод строительного, архитектурного или ковроткаческого мастерства, а некое откровение, некое Евангелие от Леонова. Недаром один из главных персонажей романа, о. Матвей, носит имя евангелиста Матфея, переиначенное на российский лад.

Если всё же попытаться искать тут аналогии, то на ум скорее приходит движение «сюжета» океанских волн. Они накатываются на берег одна за другой широко, мощно, несуетно. За их мерным чередованием угадывается дыхание какого-то неземного, космического существа, несоизмеримое по глубине и протяжённости во времени с единичными человечьими жизнями. И в то же время, как мелкая рябь от ветра на поверхности этих гигантских волн, как закипание пены на их гребнях, бисером, но переменчивым, движущимся, вспыхивающим разноцветными искрами, «вышиваются» самые тонкие, самые неуловимые движения самых обыкновенных людей рядом с самыми необыкновенными.

Почему-то, по какой-то странной, ассоциативной связи, возникают тут у меня строки:

«И свет предстал мне в образе потока, Струистый блеск, волшебною весной Вдоль берегов расцвеченный широко. Живые искры, взвившись над рекой, Садились на цветы, кругом порхая, Как яхонты в оправе золотой».

Когда-то, десятилетия назад, только что прочитанные у Данте в «Божественной комедии», эти строки вызывали другие ассоциации – первая студенческая практика, ослепительный поток новорожденной стали на знаменитом подмосковном заводе «Электросталь»… Но я тогда ничего ещё не знал о «Пирамиде» Леонова.

Собственно, аналогии между «Пирамидой» и другими духовными вершинами в мировой словесности возможны именно на таком уровне, не ниже: ввинчивающаяся вглубь – нет, не Земли, а некого вселенского пространства – спираль-воронка «Божественной комедии»; вихревая, метельная, смерчевая композиция «Бесов» Достоевского; «Человеческая комедия» Бальзака… Что ещё? Прибавьте ещё пять, шесть, ну – десять вершин. И всё. Редко кто из великих и даже гениальных писателей так явственен в стремлении построить свою неупорядоченную, открытую для саморазвития художественно-космологическую модель человеческой Вселенной. И именно в силу этой открытости для совершенствования Леонов всё никак не мог поставить последнюю точку в своей «Пирамиде».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

В конце первой встречи с Леонидом Максимовичем у него дома я спросил, почему читатели так долго ждут его новый роман. Он ответил: то, над чем он сейчас работает, может быть, главное, что он хочет сказать в жизни. Но желание увеличить удельный вес образности в слове безгранично. Открываются всё новые и новые возможности сжать текст, освободить его от лишнего, улучшить. И только пределы собственного пребывания на земле заставляют задумываться о, может быть, преждевременной публикации.

Опубликована была «Пирамида» только через несколько лет после этого разговора. И там, в авторском предисловии, был несколько иной ответ на тот же вопрос: «Не рассчитывая в оставшиеся сроки завершить свою последнюю книгу, автор принял совет друзей публиковать её в нынешнем состоянии.

Спешность решения диктуется близостью самого грозного из всех когда-либо пережитых нами потрясений – вероисповедальных, этнических и социальных – и уже заключительных для землян вообще. Событийная, всё нарастающая жуть уходящего века позволяет истолковать его как вступление к возрастному эпилогу человечества: стареют и звёзды».

Роман густо, до степени кристаллизации, заселён и даже перезаселён идеями. Но он так же густо заселён людьми. Здесь и Сталин, по фамилии, между прочим, ни разу не называемый, но узнаваемый по разительной точности «рисунка с натуры» -- многие наши «инженеры человеческих душ» лепили (и лепят) его образ по воображению ; Леонов писал его по памяти, но действительно с натуры. И «видный теневой сотрудник великого вождя» Скуднов. И «адский в нашей стране резидент» Шатаницкий, с явно домысливаемым «с» вместо «ш». И бывший моряк, а ныне могильщик Финогеич. И сын его Шамин, будущий профессор. И дьякон Аблаев, идущий на публичное, со сцены клуба, отречение от Бога во имя спасения родных, как Христос на крест во имя спасения всех людей. И «новая русская» конца 30-х годов прошлого века Юлия Bambalsky. И юноша, готовивший покушение на вождя и потому просивший отпеть его заранее. И преуспевающий кинорежиссёр Сорокин. И, наконец, ангел Дымков. Неземное существо, то ли разведчик-инопланетянин, то ли на самом деле ангел, он, может, при помощи своего умения творить чудеса, а, может быть, воображением Дуни Лоскутовой, девочки, больной верой в чудо, отслоился от храмовой колонны и здесь, у нас на Земле, принял облик ангела с фрески на этой колонне, стал ангелом Дымковым. Для простых смертных, в порядке социальной мимикрии, -- товарищем Дымковым. В те времена слово «господин» было у нас выведено из обихода. Был один вождь и много-много товарищей.

И ещё много, десятки, а, может, и сотни лиц. Одни прописаны глубоко и объёмно. Другие промелькнут искорками, чтобы больше не появиться ни разу. Но все они пребывают в нерасторжимой связи с болью чуда, обволакивающей, пронизывающей весь роман, или с анестезией, нечувствованием этой боли. И каждая человеческая жизнь на его страницах либо преображается чудом, либо бежит от него в лоно трезвых научных понятий (Леонову ведомо было определение Альберта Эйнштейна: «бегство от чуда»), либо просто проходит мимо, понятия не имея, о чём идёт речь, может быть, проходя мимо своей подлинной судьбы.

Для Сорокина, например, и ангел Дымков, и единственное чувствовавшее его, ангела, земное существо, встреченная когда-то режиссёром, скромная девочка в простеньком пальто, которую он в метель подвёз на своей машине до дома, -- это не свершившееся в его творчестве чудо. Оно само просилось в руки. Но он прошёл мимо, в погоне за сиюминутным, временным.

Это роман не только о явлении чуда, но и об его изгнании. Место для него осталось лишь в церкви да в цирке, куда шуты давно переселились из царских хором. Не случайно именно они стали местами земной «прописки» ангела Дымкова. Третий адрес – Московский Кремль. Не состоявшийся, ибо ангел вовремя понял: то чудо, совершить которое приглашает его Сталин, вовсе не чудо, а дьявольское наваждение.

И всё же в Евангелии от Леонова, его «Пирамиде», не дьявол одолевает Бога, на том извечном их поле брани, что зовётся душой человека, но человек, всё человеческое, что всё больше и больше не чуждо и ангелу Дымкову, одолевает дьявола. Тот же Дымков, в начале понятия не имевший, что такое плотская любовь, в конце в порыве яростной ревности в одно мгновение разрушает честолюбивые планы Юлии Bambalsky стать матерью человекоангела и тем самым получить нечеловеческую власть над людьми.

Ангел превращает в ничто им же сотворённый для неё рай на земле, вернее под землёй, где в подземном дворце он одарял её всем, чего только пожелает её душа. Душа была мелкая, узкая. И исполнение желаний соответствующее, совсем как у нынешних наших нуворишей. Автомобиль, летающий по воздуху, единственный в Москве, какого нет и у членов правительства. Копии всех самых-самых мировых шедевров, стоящих миллионы, да такие, что ни один специалист не разберёт, где оригинал, в Лувре или у неё, пани Bambalsky…

Дымков выкидывает её вместе с любовником, режиссёром Сорокиным, голыми в схваченную заморозком, с редкими снежинками, ночь, в промозглую российскую осень. Вот такое изгнание из рая по очеловечивающемуся ангелу Дымкову.

24 июня 2014 г. Вторник. Удивительно и симптоматично, что выход в свет последнего леоновского романа, величественной пирамидой возвышающегося над литературными времянками тех дней, не стал событием национального масштаба. Более того, и два десятилетия спустя, в нынешний «год Леонова» (20 лет назад в марте подписан в печать первый из трёх выпусков, на которые был «раскадрован» премьерный выход в свет «Пирамиды»; в мае – 115 лет со дня рождения писателя; в августе – 20 лет со дня его смерти), особого оживления в СМИ вокруг его личности и творчества не наблюдалось. На исходе мая, в юбилейные дни, в «Культуре» появилось хорошее интервью с Захаром Прилепиным «Леонов выдерживает сравнение только с Толстым», да ещё в двух-трёх изданиях были публикации. И – всё.

В советские же годы имя Леонида Леонова было буквально на слуху. Чего стоит один только факт: в 1957 году, когда после 22-летнего перерыва, в СССР восстановили Ленинскую премию, среди самых первых её лауреатов были Галина Уланова, Сергей Прокофьев (посмертно), Леонид Леонов.

Звание Героя соцтруда и пять орденов Ленина – это чего-нибудь да значит. И – высочайшие оценки, вплоть до гениальности, самых авторитетных мастеров культуры не только в советской России, но и в эмигрантских кругах.

Известный художник, участник выставок сначала передвижников, а потом «Мира искусства», попечитель Третьяковки в 1905-1913 годах Илья Остроухов писал за границу Шаляпину: «Несколько месяцев назад объявился у нас гениальный юноша (я взвешиваю слова), имя ему – Леонов. Ему 22 года. И он видел уже жизнь! Как там умеет он её в такие годы увидеть – диво дивное, Одни говорят «предвидение», другие «подсознание». Ну там «пред» или «под», а дело в том, что это диво дивное за год 16 таких шедевров натворило…».

Георгий Адамович так отрецензировал в эмигрантской газете леоновский роман «Вор»: _«…Это -- лучшее, что дала нам до сих пор «советская» литература. _ _<…> _ Некоторые страницы этой книги не то что хороши – они поразительны по глубине, прелести, силе».

Захар Прилепин, ставя имя Леонова рядом с Толстым, не одинок в таком сопоставлении. Вот мнение Максима Горького: «Всё более часто встречаешь в рисунке Леонова крепкие штрихи Льва Толстого, те штрихи, которыми Толстой достигал поразительной пластичности изображения, что давалось ему с таким великим трудом. Если о Толстом возможно сказать, что он «ковал свои книги из железа, а Тургенев отливал свои из меди и серебра, то Леонов работает очень сложным сплавом металлов. В его описаниях пейзажа нередко звучит «лирика стихии» Тютчева, а в очерках фигур людей чувствуется резкая и острая точность прозы Лермонтова».

А рядом с этими высокими профессиональными оценками в неофициальном общественном мнении бытовал и такой стереотип: Леонов – классик, обласканный властями, почему-то избежавший репрессий. На самом деле жизненный и творческий путь Леонова, непростой, противоречивый, никогда не был безмятежно благополучным. Леонов подымался к своей вершинной «Пирамиде», возвышаясь над фантасмагорией наших политических страстей, сквозь тернии верховных невосприятий и запретов.

«Пирамида» и начинается с одного из таких запретов. В предвоенный год под него попала пьеса «Метель». Из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) !8 сентября 1940 г.: «Строго секретно… Запретить к постановке в театрах пьесу Леонова «Метель», как идеологически враждебную, являющуюся злостной клеветой на советскую действительность».

На протяжении этой долгой литературной жизни под цензурный запрет попало около десятка леоновских произведений, в том числе роман «Вор», пьесы «Унтиловск», «Золотая карета».

И всё же, несмотря на резкую контрастность между вершинами и пропастями в судьбе Леонида Леонова, в былые времена его творчество действительно почиталось как воистину народное достояние. А вот в постперестроечное безвременье…

Вспоминаю, как сразу после смерти Леонова я показал тогдашнему нашему главному в «Известиях» Игорю Голембиовскому свою неопубликованную беседу с писателем, предварительно получив согласие родных Леонида Максимовича на публикацию. Игорь сказал: «Это интересно. Будем печатать».

Так вот, когда на планёрке зачитывался план номера, один из молодых известинских международников громко спросил: «А кто это такой, Леонид Леонов?» И другой такой же ответил: «Да был какой-то военный писатель». Я видел, как у присутствовавшего на планёрке Станислава Кондрашова при этих словах болезненно передёрнулось лицо.

Почему так? Причин тому немало. И политическая наша зашоренность, и резкий, особенно в новом поколении, переход от вдумчивого чтения к куцеумию эсэмэсок, и т. д., и т. п. Но есть всё же одна, по-моему, ключевая причина. Леонов дерзостно противопоставил своё творение всему современному мировосприятию через прямоугольники телевизионных и компьютерных экранов, с проскакиванием – галопом по Европам – по верхам, по кровавым зарубкам истории за окнами твоего дома, мимо сути, мимо главного, со сведением высот человеческого духа и глубин осмысления человеком предназначения его пребывания на Земле к торгашеско-обывательским меркам, вкусам, запросам, рейтингам, представлениям о ценностях и приоритетах.

Он не посчитался с этим миром, где много говорят о гражданском обществе и одновременно прогибаются под всё подавляющей диктатурой денег; потребовал от него, сегодняшнего мира, уважения к Мастеру и Мастерству. И – как неизбежное следствие -- леоновская «Пирамида» оказалась для этих представлений и рейтингов явно «в неформате».

Есть и ещё одна причина. Как говаривал когда-то Денис Давыдов:

«То был век богатырей! Но смешались шашки, И полезли из щелей Мошки и букашки».

Всеядных короедов нынче много. Объединительно-всеобъемлющих личностей – кот наплакал. Минуло время ренессансных личностей. Таких, как Владимир Вернадский, Борис Раушенбах, Александр Довженко, Андрей Сахаров, Владимир Арнольд. Они сегодня не очень-то востребованы. Леонид Леонов был как раз одной из последних таких ренессансных, а ежели по-русски – возрожденческих личностей. Помимо того, что он воздвиг над своим столетием художественно-философскую «Пирамиду», он ещё и прекрасно рисовал, вырезал скульптуры из дерева, фотографировал, вырастил на даче в Переделкине замечательный сад, который мог поспорить с творениями лучших садоводов и ландшафтных архитекторов. Даже почерк у него был из области художественной графики. При этом он заинтересованно углублялся в самые новейшие физические модели и философские концепции окружающего нас мироздания.

О том, что в области лесной науки он поднялся на уровень самых знающих специалистов, и говорить не приходится. В одном из сборников лекций знаменитых учёных я однажды вдруг обнаружил… лекцию литературного персонажа – знаменитую лекцию героя леоновского «Русского леса» профессора Вихрова.

Думаю, ясно, что возвращение интереса к таким личностям – один из путей к духовному, культурному возрождению России. И в связи с этим для меня, например, печален тот резкий обмен «любезностями», который произошёл на страницах «ЛГ» между ведущим научным сотрудником Института мировой литературы Российской академии наук Ольгой Овчаренко, редактором первой публикации «Пирамиды», работавшей с Леоновым два последних года его жизни, и Захаром Прилепиным, одним из самых талантливых писателей современной России, автором первой биографии Леонова в серии «Жизнь замечательных людей», инициатором переиздания «Пирамиды» (почти через 22 года после двух первых изданий) в собрании избранных произведений Леонова, редактором которого он был.

Доводы Ольги Овчаренко. Леонов оставил завещательное письмо, в котором просил считать его авторской волей то, что она «является редактором, отвечающим за первое и все последующие издания романа «Пирамида», включая и публикации на иностранных языках. Ей доверяется право контроля за недопущением идательствами искажений и исправлений текста, перемещения его эпизодов, выбора вариантов, наиболее адекватно отражающих авторский замысел». Сам писатель правил текст до последнего дыхания. И подготовленные им правки Ольга Овчаренко должна была внести в третье издание книги. Но осуществивший его Прилепин к ней не обратился. В результате воля автора выполнена не была. Завершалось её письмо в «Литературку» так: «… Давно пора заняться подготовкой фундаментального комментированного издания «Пирамиды». Место Захара Прилепина в этом процессе мне представляется смутно».

Контрдоводы Захара Прилепина. О существовании завещательного письма он, к сожалению, ничего не знал, но, по сути, завещания Леонова не нарушил, ибо никаких искажений, исправлений и сокращений в текст, подготовленный Овчаренко, не вносил. И в конце: «Смею только надеяться, что наша содержательная переписка <…> подвигнет О. Овчаренко к организации работы группы специалистов с целью первого научного издания романа Л. Леонова «Пирамида». Со своей стороны я приложу все усилия, чтобы найти издателей для этой книги. Вместе с тем О. Овчаренко может быть уверена, что я на пушечный выстрел не подойду к профессионалам, занимающимся своей работой. Впрочем, если будет необходимо, я готов заваривать и приносить им чай, и это меня не унизит».

Вежливые (выражение «вежливые люди», кажется, нынче входит у нас в моду), не без элегантной иронии, слова насчёт чая вызвали в моей памяти эпизод, рассказанный актёром Владленом Давыдовым. Как он, будучи молодым артистом (но уже дважды удостоенным Сталинской премии за свои кинороли), играл на сцене МХАТ… лошадь. И даже не саму лошадь, а только её середину. Заднюю же часть и переднюю, там, где голова, играли другие актёры. Ну, знаете, был такой театральный трюк: лошадь лицедействовали три невидимых зрителю актёра. Так вот, во МХАТе двое из них были лауреатами Сталинской премии. Какой-то партийный босс возмущённо сказал Давыдову: «Как вы можете терпеть такое унижение?» Артист ответил: «Ну что вы! Я гордиться должен. Чехов говорил, что в этом театре он готов играть даже крысу. А мне всё-таки доверили куда более ответственную роль».

Но всё же, ежели серьёзно, полемическая «перестрелка» между Ольгой Овчаренко и Захаром Прилепиным для меня весьма и весьма огорчительна. И не только потому, что из всего прочитанного о «Пирамиде», наиболее значимыми показались мне глава «Русская пирамида» в книге Дмитрия Быкова «Советская литература. Краткий курс», статья Инны Ростовцевой «Случай Леонова, или Мыслить дальше» в «ЛГ» за 15-21.12.2010 г. и публикации как раз этих антиподно столкнувшихся авторов – последняя глава книги Захара Прилепина «Леонид Леонов» и предисловие Ольги Овчаренко к первому изданию романа. Но и потому, что оба эти человека так много делают для пробуждения интереса к творчеству Леонова именно у сегодняшнего читателя.

За прошедшие годы, много раз перечитывая полюбившиеся места из «Пирамиды», всякий раз поражаюсь, какой у Леонова не только волшебно-самоцветный, но и точный язык. Вспоминаю тот давний наш с ним разговор о том, какая это мука поиски точного слова. Как я его тогда понял, путь от приблизительного к единственному слову может быть бесконечным.

Пожалуй, в окружающей меня жизни я знал только двух профессионально связанных с русским словом людей, относившихся к нему, к сгущению, кристаллизации в нём жизненных реалий так запредельно ответственно, совестливо, на уровне подвижничества, духовного, религиозного даже, если хотите, служения долгу. Один – великий (это не преувеличение, академик Дмитрий Лихачёв, например, называл его «одним из столпов мировой литературы») русский писатель Леонид Леонов, которого знает весь мир -- не знают разве только взращённые на гидропонике ЕГЭ отечественные митрофанушки. Другой (вернее другая) – моя однокурсница Светлана Горелова. Скромная журналистка из Калининграда, которую знали только читатели местных газет, где она работала, родные, сослуживцы, друзья, но все, кто знал, считали её очень светлым, бескомпромиссно честным человеком с безукоризненным, сродни феноменальному музыкальному слуху, чувством слова.

Мы обменивались с ней газетными публикациями. И меня всегда поражало в её корреспонденциях, статьях, очерках точное соответствие выбранных ею слов тому, о чём шла речь. Никакого газированного восторга, никакого стёбового ерничанья, никакого доведения строгости до сухости. Но почти всегда, если тема позволяла, мягкий, грустный налёт иронии. Конкретный пример – из написанных ею воспоминаний. Она пишет, что у них была большая семья: две матери, две дочери, бабушка и внучка. А когда бабушка умерла, осталось их только двое. Она и мама.

Уже после смерти Светланы её воспоминания были включены в вышедшую в местном издательстве книгу, посвящённую детям войны. И редактор, готовившая текст к печати (между прочим, знавшая Светлану) произвольно навписывала в её текст то, чего на самом деле в оригинале не было и что безвкусно разрушало языковую гармонию. Да и к тому же просто искажало факты.

Ну вот, положим, в оригинале: «В городе располагались сталеплавильные и машиностроительные заводы, немецкое командование стремилось их поскорее обнаружить и уничтожить. Уже взорвали мачты радиостанции, чтобы они не достались врагу». Речь идёт об осени 1941 года. Редактор правит: «Взрывали мосты, заводы, мачты электростанции, чтобы не достались врагу».

Между тем, никто в районе Электростали и Ногинска, находившихся восточнее Москвы, никаких заводов и мостов на описываемый момент не взрывал. Возможно, если бы события приняли более трагический оборот, и пришлось бы взрывать. Но враг не прошёл дальше Дмитрова, Красной Поляны, Крюкова, Тулы. А вот мачты радиостанции действительно были взорваны.

При правке в текст внесена внешне малозаметная, а на самом деле грубая ошибка: « радиостанция» поправлена на «электростанцию». Речь ведь идет не о рядовых мачтах для передачи электроэнергии, а о бывшей в своё время самой мощной в мире передающей радиостанции имени Коминтерна. Она располагалась рядом с Электросталью. Свидетелем подрыва её гигантских матч и стала осенью 41-го Светлана. Именно к ним относятся слова «чтобы не достались врагу». Их действительно уничтожили, не дожидаясь критической ситуации. Ведь сам подрыв этих гигантских сооружений в последнюю минуту, в боевых условиях, мог бы оказаться слишком сложной, нереальной операцией.

Примеры можно продолжить. Ошибки (не только и не столько даже стилистические, сколько фактические, а порой даже бросающие тень на нравственный облик автора) появились в результате редакторского самоуправства. Горький парадокс: это надругательство совершено посмертно над текстом скромного человека с абсолютным лингвистическим «слухом».

К чему я всё это? Попробовал бы кто такое сотворить с текстом Леонова! А вот с нашим братом (или сестрой) – пожалуйста…

На фоне нынешнего издевательства над родным языком во всероссийском масштабе (посмотрите рекламные паузы на ТВ, послушайте собираемые Михаилом Задорновым перлы рекламно-заборного языкотворчества) кому-то это может показаться мелочью – то ли ещё творится на страницах нашей бульварной прессы! Мне -- не кажется.

Когда-то в российских интеллигентных семьях были в чести игры в слова, литературные шарады, загадки типа: какой герой известного романа, когда его вызвали на дуэль, ответил пионерским отзывом «Всегда готов!» (ответ: Евгений Онегин). Теперь в семьях эпидемия других, компьютерных игр. Тех, кто предпочитает игры литературные, остались буквально единицы.

Один такой «динозавр» предложил мне сыграть в игру: лучшие романы, написанные на русском языке в ХХ веке. Начинаю считать и очень скоро переваливаю через первый десяток. «Динозавр» останавливает меня: «Усложним правила. Оставим в списке только семь романов».

В начале игра шла быстро и весело, теперь – медленно и мучительно. И завершилась для меня так:

- «Чураевы» Георгия Гребенщикова.

- «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина.

- «Жизнь Клима Самгина» Максима Горького.

- «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

- «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

- «Пётр Первый» Алексея Толстого.

- «Пирамида» Леонида Леонова.

«Игра в романы» -- а это могли быть и музыкальные произведения, кинофильмы, полотна художников -- кончилась тем, что мы сверили свои списки, совпавшие только в трёх случаях. «Пирамиды» в его списке не было (смысл игры: несовпадающие имена вычёркиваются, и в результате определяется степень расхождения или близости взглядов и вкусов играющих; в идеале, в пределе может получиться и нуль, но сама такая вероятность тоже стремится к нулю).

Пройдут десятилетия. Вступит в силу закон «Большое видится на расстоянии». Не тешу себя надеждой, что тогда в этом списке останутся именно «мои» имена. Но в одном убеждён: «Пирамида» Леонова там будет, несмотря на сегодняшнее общенародное, во всяком случае на уровне молодых поколений, пока ещё её непрочтение.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68