Саша, у Вас создастся впечатление, что я подчас буду преувеличивать, но это не значит, что я стану говорить неправду. Преувеличения мои искренни, поскольку, слушая Ваш диск, я испытал почти истерическое переживание. Я плакал. Вы вызвали к жизни мои «подкорковые» ощущения, детские воспоминания. И переживания детства связались в моем представлении с памятью о встречах с Вертинским, о его концертах и, наконец, с моими самыми последними работами — я буквально недавно делал Дягилева, занимался «Миром искусства» вплотную. Всё это и сплелось в некую единую сеть — художник ведь может связать всё со всем.

Герой моего отца

Когда Вертинский приехал на Урал, я знал, что он — герой моего отца. У отца не было ни слуха, ни голоса, но он пел. Пел каким-то фальшивым козлетоном. И пел он в основном Вертинского. Я, помня пение своего отца, подвываю за ним до сих пор. Причем пел он сурово — сурово не по обычным, но по сибирским, белогвардейским меркам. Но в то же время он был достаточно сентиментальным — во всяком случае, тогда, когда соприкасался с Вертинским. И когда Вертинский приехал на Урал, оказалось, что они были давно знакомы, потому что мой папа служил в т.ч. адъютантом у Антонова. Ну да, его должны были расстрелять, но он прятался, сменил фамилию… словом, там была Судьба. Один мой дядька, Исайка, погиб, сражаясь в войсках Колчака. И другой мой дядька воевал… Не забывайте, что мой папа был мальчишкой, когда служил в сибирской Белой армии, — и Вертинский был его кумиром.

И когда Вертинский приехал, то первое, что отец сделал еще до того, как Вертинский стал выступать, пригласил его домой. И они вдвоем (один — мастер, а другой — подвывала) пели его песни. Вертинскому это очень нравилось, и сейчас, уже прослушав Вас, скажу: Вы осознанно или подсознательно делаете то, что нравилось Вертинскому в пении моего отца.

Скажу Вам, что именно я услышал у Вас. Когда я стану называть фамилии… я не хочу сказать, например: «Вы — и Дягилев», но хочу сказать: «Вы, подобно Дягилеву…». Поскольку я делал его монумент и изучил много материалов на эту тему. Дягилев для меня сделал «Мир искусства» явлением народным. Разумеется, я и раньше отдавал должное этому направлению, снимал перед ним шляпу. Но Дягилев мне раскрыл брутальную, глубокую, демоническую сущность «Мира искусства» — в противоположность тому прекрасному, но жидкому Миру Искусства, который был моден в среде обывателей. Это был самый омерзительный слой, понимаете? Кофе в чашечках, украденных из буржуазных квартир, плохо покрашенные пальчики, «не пахнувшие ладаном», оттопыренный мизинец как знак изысканности — и Вертинский! Для меня это было так же оскорбительно, как, например, эрудиция чувственного импотента, цитирующего Данте. Никакого отношения он к Данте не имеет, потому что за всю жизнь ни на одну секунду не пережил отчаяния Данте — отчаяния перед смертью, отчаяния перед жизнью; он даже никогда не испытал дантовского чувства вины — перед собой и Богом.

Так вот, Дягилев сделал для меня Серебряный век, эту линию творчества примерно той, что и Врубель. Врубель в этом изысканном, я бы сказал, полубудуарном экзальтированном творчестве для дамского общества определенного периода, не подлинно Серебряного века, а косящего под Серебряный век, вывел этот Серебряный век на потрясающего, почти микеланджеловского Демона. Или его иллюстрации к Анне Карениной, где он вывел отчаявшуюся Анну из ее бытовой ситуации к подлинной человеческой драме. «Свидание Анны с сыном» — душа рвется! Это Вам не карандашики Глазунова или там Шмаринова, где все складочки нарисованы, а сути — нет, где главные герои — люстры или оборочки, но нет человека. Так вот, хотя Вертинский и был для меня любимой, глубинно уважаемой маской, которую он создал, — маской из Серебряного века, но представлял он, на мой взгляд, все-таки не подлинную, а скорее, искусственную струю. Ведь рядом было «Вставай, проклятьем заклейменный»… — песня, нелюбимая мною, но одновременно с тем и любимая, ибо в ней — подлинность. И вполне понятно, что этим большевикам, фанатикам, искусство Вертинского казалось вырожденчеством. Так же как и «Horst Wessel» — здесь чёрная, но подлинная страсть, страсть «историческая». А у Вертинского — нет, у него — страсть группы людей с загримированным белым лицом и слезами. Хотя, повторяю, мне всегда это нравилось.

Но когда я услышал, как Вы это поете, Вертинский в моих глазах обрел место в Серебряном веке рядом с Дягилевым или Врубелем. После нескольких ночей слушания Ваших записей Вертинский для меня не опустился, а поднялся. Вы внесли в его песни новые интонации, и он стал ассоциироваться у меня не с салонами с их прелой претенциозностью, а с Русью, с огромным масштабом Руси. У отца, чей голос был хриплым, почти как у Высоцкого, когда он пел «Ваши пальцы пахнут ладаном…», хрипела солдатская суровость вместе с сентиментальностью. А у Вас некоторые песни переходят в русские народные напевы.

Под маской клоуна

Ваш Вертинский напомнил мне многих людей из моей юности. Тогда была борьба за возвращение в СССР, и весь наш город Свердловск был наполнен харбинцами. Тетка моя жила в Харбине, много папиных знакомых были из Харбина, все официанты в ресторанах или один архитектор замечательный (не помню имени) — все они были из Харбина. Утонченные люди, белое офицерство, причем немаленького ранга. Потом все были расстреляны. И у всех них я замечал одну общую черту. Их ставшие грубыми руки, которые что-то ковали или пилили, вдруг становились такими расслабленными, будто им всем с детства подстригали ногти — как и их предкам в пятом поколении. Это были тонкие, элегантные, но рабочие люди. Поневоле.

Вертинский никогда не снимал с лица трагической маски клоуна. Даже тогда, когда он этой маской перестал пользоваться фактически, она словно оставалась на нем. У него была утонченная самоирония, но это была не страдательная самоирония, а самоирония дендизма. Когда денди самоиронизирует, он подчеркивает тем свое превосходство над другими. Я ведь бывал на его концертах, и в моей памяти скульптора сохранились те его мимика и жестикуляция, которые никак не отражались на его интонациях. И в его записях их нет. Но в Вашем исполнении они есть. В его записях, например, нет следа от тех подлинных вульгарностей, которые он иногда допускал на сцене. Положим, в «Матросах»: «Она открывает двери матросам, попавшим в рай».

Я ведь помню, как он эту фразу исполнял: он становился совсем неэлегантным, а, напротив, таким грубым русским мужиком. Он запускал руки чуть ли не себе под яйца и делал вот такой жест. Он как бы подтягивал спадающие брюки. В его записи этого нет, а Вы передали это интонацией! Как Вы догадались? Вертинский допускал иногда циничные шуточки. И песни его — не стилизации. Они глубоко выстраданы. А ведь то, что выстрадано, неуязвимо. Вот моя работа может быть хорошей или плохой, но она неуязвима. Так неуязвима слеза ребенка. Так же и Вертинский. Но как профессионал, как дисциплинированный художник он не разрушал созданную им маску — так же как не разрушали свои маски Чаплин или Марсель Марсо. Более того, чтобы уберечь ее от разрушения, он укреплял ее в той традиции, к которой принадлежал. В Вашем исполнении я почувствовал, что он то и дело еле заметно подмигивает. Но подмигивает он только «своим». А если какой-нибудь засранец, заметив это, подумает, что Вертинский подмигивает ему, то значит, он… трижды засранец. И кстати сказать, такое внутреннее озорство — не озорство школьника, который счастлив, подделав подпись мамы, — эта игра высочайшего артистизма передана Вами. В Вашем голосе иногда появляются ёрнические интонации, причем совершенно в неожиданных местах. Но Вы не измыслили их, не навязали, но угадали, извлекли из глубин самой песни. А если бы Вы добавили к этому немного сентиментальности, то я бы сбежал от Вас, как мы с Анечкой как-то сбежали с концерта одного слезливого чтеца.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Бегство в «матросики»

Мне ведь тоже приходилось носить маску. Для меня, человека брутального, солдата, который, выйдя из интеллигентной семьи, все время мимикрировал в «матросики», это было нужно — иначе я бы не выжил. Я могу и сейчас петь матерные частушки несколько часов… До сих пор в определенные моменты я начинаю говорить на блатном сленге или материться. А дело в том, что я воспринимал эту «заблатненность» как язык силы, а мой родной, интеллигентный язык, которому я обучился у мамы и папы, — как язык слабости. Это, собственно говоря, советская черта.

Один человек, которого не хочу называть, попытался обидеть меня. Ну, знаете, как можно обидеть, если вы поете какую-нибудь народную песню с полной душой, а какой-нибудь русак говорит: «Ах ты, жид, хочешь к нам примазаться?» Так вот, этот человек сказал мне: «А чего это ты подражаешь нам — хочешь казаться одним из нас?»

Он был не блатной, а «полуцветной», поскольку настоящий блатной этого бы никогда не сказал. И если бы я был откровенен, то ответил бы ему: «Я воевал, а не ты, сука! И я сидел, а не ты! Что ты, б…, разыгрываешь из себя?»

Так надо было бы сказать. Ну, а я начал что-то лопотать, что, мол, я вырос на улице, что мне нужно было так разговаривать, чтобы числиться своим парнем, что мой дядька сидел, был уркой, что я, так сказать, нахватался у него, что он был для меня Робин Гудом, что я ему подражал… Ну и, кроме того, это умение прикидываться матросиком, выпивать бутылку водки и бить морды спасло меня. Для меня стало открытием и то, что Ваш Вертинский никак не противоречит тому, что я знаю о его личности.

Я бывал у него дома в Москве. Потому что его жена Лидия училась вместе со мной на одном курсе. У нее были необыкновенные глаза, и сама она — женщина исключительно аристократичная. Все эти «домработницы», изображавшие из себя «графинь», чуждались физического труда. А Лидия выходила на субботники в сапогах, в телогрейке… Мы, скульпторы, всегда были главными, когда нужно было привести двор в порядок — выбросить баки какие-то железные, доски, цемент. И вот эта аристократка — тонкокостная, но двужильная, наравне с нами все валила, поднимала, переносила… Должен сказать, что я — очень противный человек. Я могу долго молчать, редко раскрываюсь… И вот тогда, еще в юности, я к ней приглядывался. А если я приглядываюсь, то вижу всё. Например, вот как она изогнула тазобедренный сустав… Так иногда изгибают его женщины, чтобы показать: вот как я могу! Но Лидия Владимировна изгибала тазобедренный сустав, чтобы поднять тяжесть. А после субботника непременно приводила себя в порядок. Мы-то, вонючие, вваливались в класс, а она появлялась — чистенькая, как вымытая птичка, и превращалась в ту милую, аристократическую женщину, которой она и была.

Они были, конечно, барами. Не знаю, от рождения ли, но… по крайней мере, они не голодали. Но и не шиковали. Сам Вертинский вовсе не был богатым, особенно в Свердловске, куда он приехал. Как у всех, у него были нищенские концертные гонорары, никто исключения для него не делал. Конечно, особенно в первое время, на него был большой спрос, но и цензура была чудовищной. К примеру, в Свердловске он пел, но уже в Верхнеуральск его не пускали, хотя заявок было много.

В домашнем кругу Лидия Владимировна была самым моим любимым типом интеллигентной русской женщины. Не интеллигентная русская с вые…ном, мама которой была кухаркой, а она утверждает, что княгиней, а просто интеллигентная женщина — не важно, аристократического происхождения или нет. Вертинский относился ко мне почти родственно, поскольку я был сыном его приятеля. И эта женщина варила, подавала, убирала, требовала от прелестных девочек, которые были совсем маленькими, чтобы они ей помогали. А самое главное — она создавала удивительно легкую атмосферу. Вы знаете, что самое лучшее в женщине? Когда с ней легко. Всё остальное — надуманные романтические страсти. Если с женщиной легко, то она — настоящая женщина.

К моему приходу Вертинский не переодевался, выходил в каком-то невероятном халате, который я называл «павлиньим». И походил он на Бабу-ягу, на злую, ворчливую старуху. Он не придирался, но был просто очень чувствителен… Вот, скажем, если чая в стакане было чуточку больше, чем нужно, Вертинский без слов, морщась, несколько презрительным жестом отодвигал стакан в сторону. И сразу Лидия молча приносила стакан, где чая было налито ровно столько, сколько нужно.

Когда мне приходилось слушать разные исполнения песен Вертинского, я часто расстраивался. Или это слишком слащаво, приторно, псевдоаристократично; или же грубо, в блатной манере — есть и такая, модная сейчас, форма популяризаторства Вертинского. Или это — какая-то безжизненная стилизация, или паясничанье, или же кто-то в трагических песнях срывается в истерику, рыдает. Вы же обладаете, по-моему, совершенным вкусом. Вы не заискиваете перед Вертинским — что очень важно. Но не менее важно и то, что у Вас нет никакой снисходительности, панибратства. То есть соблюдена и дистанция между ним и Вами, и самое глубинное взаимопонимание. Записывайте Вертинского, Ваши записи останутся.

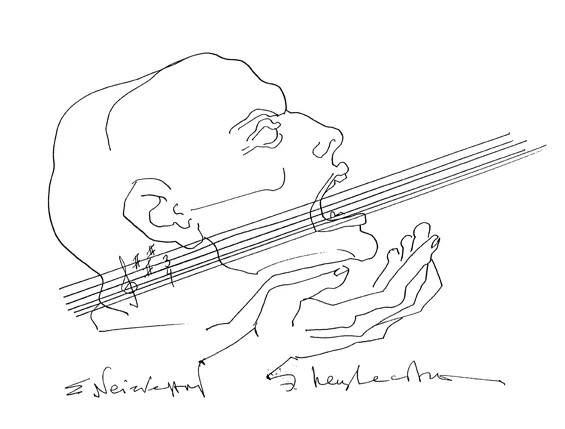

Вдогонку публикации Эрнста Неизвестного знаменитый скульптор прислал «Новой» эксклюзив: свой рисунок, посвященный герою очерка, Александру Избицеру.

«Я знаю, что Вы часто поете Вертинского в концертах, но мне приходилось слышать Вас в «Русском самоваре», который Роман Каплан сделал явлением удивительным, уникальным, и Вы с Вашим искусством неотъемлемы от лучшего, что там происходило», — написал Избицеру Неизвестный.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68