_ 27 марта 2012 г. Вторник. Только что вернулся с открытия выставки и приуроченной к ней презентации книги «Моя азбука» Вячеслава Колейчука. То и другое подарило ему к юбилею Строгановское училище – извиняюсь, теперь уже академия._

_ К слову будет сказано, новый ректор академии С. В. Курасов сохраняя и развивая традиции Строгановки, поддерживает выставки и мастер-классы мэтров современного, в том числе авангардного искусства, усилия в этом направлении кафедры истории искусства во главе с К. Н. Гаврилиным. Осенью 2011 года академия стала первым учебным заведением, открывшим свои двери для московского биенале современного искусства. Этим летом откроется одна из выставок молодежного биенале современного искусства "Стой! Кто идет?". Кроме того, Строгановская академия поднимет свой флаг на венецианской архитектурной биенале. Выставке Вячеслава Колейчука отдан новый зал "Тоннель". Саму выставку предваряет небольшая экспозиция из 20 плакатов студентов Строгановки , победителей конкурса на лучший плакат, посвященный "Моей азбуке» Колейчука_

_ Пожалуй, это самая юная презентация на моем веку. Столько молодых, восторженно-открытых лиц на торжественном ритуале открытия и потом – в «Тоннеле»! Аудитория – студенческая в основном – весело галдит, во всю фотографирует «чудеса» Колейчука на мобильники. Девушки охотно имитируют в его Сфере модуль Леонардо да Винчи (это где человек с широко расставленными руками вписан в круг и демонстрирует классические пропорции людского тела). Юноши -- впрочем, и девушки тоже! -- не менее увлеченно экспериментируют с овалоидом – изобретённым Колейчуком музыкальным инструментом – металлозвукосинтезатором с иллюзией глубины звукового пространства, недоступной сегодня ни одной стереоустановке в мире. А сам Вячеслав Фомич в фартуке Мастера, «сочиненном» по торжественному случаю его дочерью Аней, раздает автографы и объясняет, как просты на самом деле его волшебные «чудеса»._

**_P_** **_._** **_S_** **_. 19 апреля 2012 г Четверг._**

С опаской отношусь к употреблению всуе слова «гений» на междусобойчиках нынешнего художественно-литературного бомонда. Слишком уж быстро оно обесценивается, попадая в один ряд со стёбовыми штампами типа «супер», «эксклюзив», «продвинутый» и вот нынче – «креативный» (хотя никуда не делось из русского языка соответствующее: творческий, созидательный). Но то, что Вячеслав Колейчук – гений, слышал от достойных всяческого доверия и уважения людей, по крайней мере, трижды.

# Открытие великого Фуллера и студента Колейчука.

Впервые это случилось много лет назад, когда я пришел в МАРХИ (Московский архитектурный институт) готовить для «Комсомолки» репортаж о наиболее интересных дипломных работах. Там было из чего выбирать. Студенческое научное общество МАРХИ буквально фонтанировало новыми идеями. Чего стоит один бывший тогда на слуху НЭР, новый элемент расселения – коллективный студенческий проект, предлагавший застройку городов будущего, которая обеспечит их жителям здоровый с точки зрения медицины и экологии образ жизни, труда, отдыха, общения. Из этого проекта вышло потом несколько известных наших архитекторов.

Но профессор, числящийся в классиках отечественного зодчества, к которому я обратился за советом, начал ответ не с НЭРа:

- Есть тут у нас один гениальный юноша. Слава Колейчук.

- Гениальный - это Вы с иронией?

- Нет, почему же? Дело в том…

Дело было в том, что именно тогда случилось открытие, обещавшее архитекторам поистине безграничные возможности в формообразовании, оставлявшее в прошлом диктатуру прямой линии и куба в первоэлементах (кирпичи, плиты, блоки), из которых веками возводились дома, дворцы, храмы.

Почти одновременно патенты на открытие были выданы в США и в СССР. За океаном такой патент получил великий американский архитектор Б.Фуллер, а у нас студент Слава Колейчук со своим однокурсником Юрой Смоляровым. Речь шла о вантово-стержневых или самонапряженных конструкциях, в которых «игра сил» используется с оптимальным КПД. Оттого они исключительно прочны и надежны, несмотря на то, что внешне выглядят хрупкими. Не случайно на них тут же обратили внимание творцы космической техники. Но впервые идея самораскрывающихся на орбите антенн и солнечных батарей родилась именно у Колейчука. И тоже – еще в студенческие годы.

Честно говоря, ауры гения вокруг его головы я поначалу не разглядел. Передо мной были просто два действительно очень молодых человека с такими же восторженно-открытыми лицами, каких множество было на нынешнем мартовском вернисаже. Они рассказывали о том, как родилась у них идея самонапряженных конструкций, раскладывали передо мной фотографии натолкнувших на это разных природных объектов. Скелетов морских звезд, например.

И одновременно – мальчишки мальчишками! – поведали, что в доме «на Трубе», где мы беседовали и где тогда располагались мастерские МАРХИ, до революции был «определённый» дом с девицами в нумерах.

Потом идея материализовалась в гигантской модели атома, которая вращалась высоко в воздухе над площадью перед Курчатовским институтом под электронную музыку, написанную адресно, специально по этому случаю, легендарным человеком – Львом Терменом. Его звали «советским Фаустом». За свою долгую жизнь он побывал и создателем первого в мире электромузыкального инструмента терменвокса (между прочим, обучал игре на терменвоксе Ленина), и американским миллионером, и узником ГУЛАГа, и даже успел в 60-70-х годах прошлого века благословить на творчество Вячеслава Колейчука, Булата Галеева и других молодых первопроходцев возрождающегося отечественного авангарда.

«Атом» с площади Курчатова попал на советскую почтовую марку, выпущенную к очередной Всемирной выставке. С филателией связана и еще одна прелюбопытная история. О том, как Колейчук стал обладателем марок, каких нет ни у одного коллекционера в мире. Но об этом – позже.

В оформлении павильонов СССР на последующих Всемирных выставках он сам принимал непосредственное участие. Особенно хороша была предложенная им и Ю.Шалаевым «Сеть Жизни» – сверхлегкое сетевое покрытие, которое охватывало всю экспозицию советского павильона на Всемирной выставке на Окинаве, посвященной освоению и охране Мирового океана. С прозрачным философским подтекстом: нарушь лишь одно звено в единой цепи – и жизнь на Земле может погибнуть.

Философия философией, но в основу тут все же были положены строгие расчеты великого русского математика П.Чебышева, исследовавшего сетчатые поверхности и предложившего формулы, которые позволяют описать любую геометрическую конфигурацию в пространстве.

А уже в наши дни за самонапряженную композицию «Парус» на Площади наций в столичной новой Олимпийской деревне Колейчук удостоился Государственной премии России. Выглядит этот «Парус» хрупко-воздушным. Но вот случился на излете прошлого века в Москве страшный ураган. Он скатал в рулон одну из крыш в Кремле, понес ее по воздуху, обламывая знаменитые «ласточкины хвосты» стен, обрушил трехтонную груду металла рядом с Мавзолеем. «Парус» же Колейчука удары урагана выдержал.

# «На дружеской ноге» с Маяковским, Лилей и Осей Бриками.

Во второй раз слово «гений» возникло в связи с так называемыми невозможными фигурами. Их можно изобразить на бумаге, но невозможно построить в реальном пространстве. Ну, например, знаменитый треугольник Пенроуза с тремя прямыми углами. Леша Ивкин, самый первый капитан «Алого паруса» в «Комсомолке», свой рассказ о невозможных фигурах на ее страницах завершил саркастической фразой: «Тот, кто построит треугольник Пенроуза, может считать себя гением».

На самом деле к этому времени Вячеслав Колейчук уже построил и треугольник Пенроуза, и другие фигуры, ранее считавшиеся невозможными.

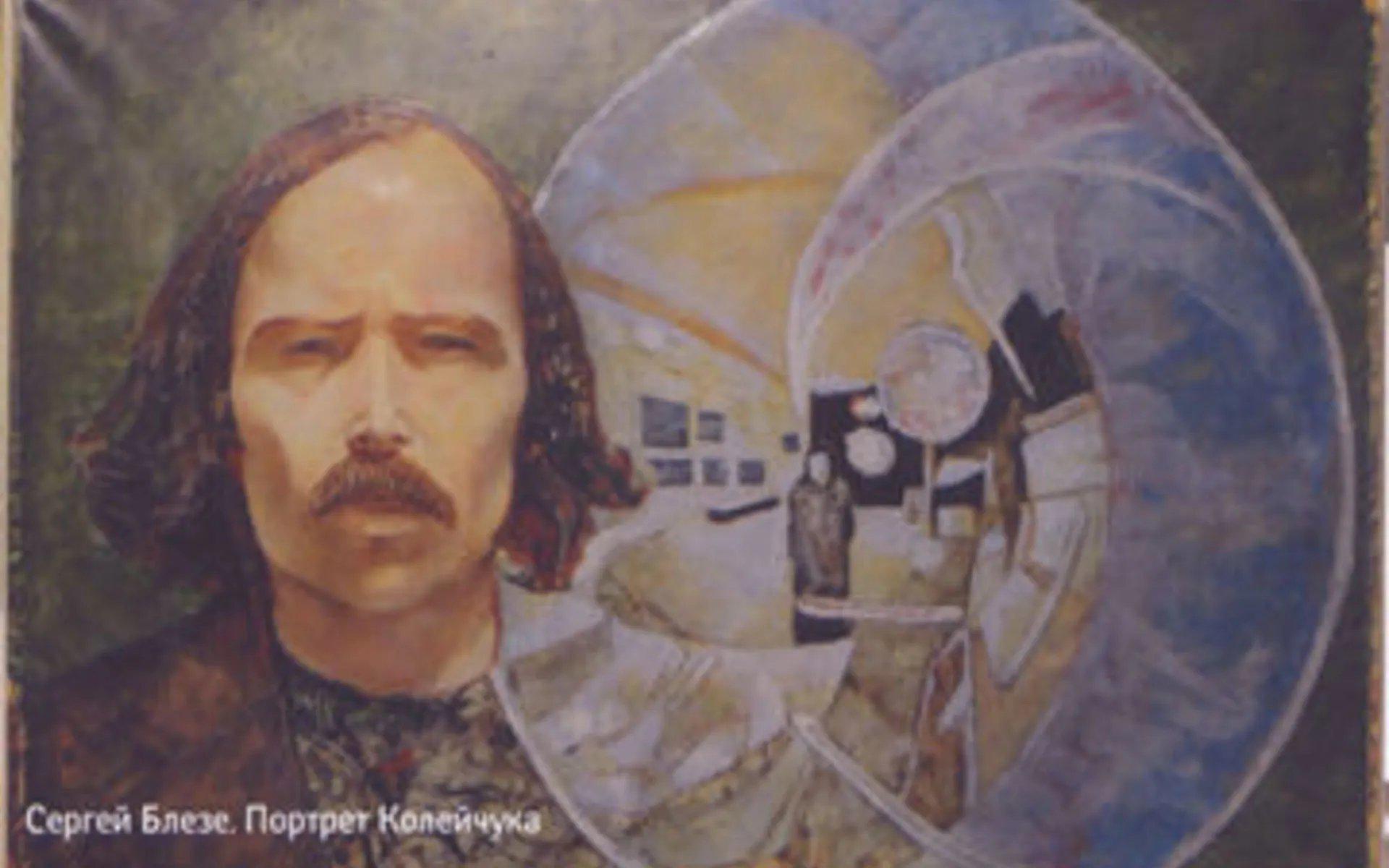

Когда я показал ему эту заметку, он только весело хмыкнул в заведенные к этому времени усы а ля Николай Васильевич Гоголь. Самоирония у него была запредельная, под стать его запредельной интуиции в формотворчестве. И – ноль тщеславия.

Не верите? Он, например, сам опроверг собственное (а заодно и Фуллера) первооткрывательство в области самонапряженных конструкций. Глубоко погрузившись в исследование русского авангарда начала 20-х годов прошлого века, обнаружил, что на самом деле первую вантово-стержневую конструкцию ещё тогда создал, оказывается, мало кому известный российский конструктивист Карл Иогансон. И Колейчук не умолчал об этом своём открытии. Совсем даже наоборот. Готовя выставку русского авангарда в США, в ее каталог включил и работу Иогансона. Но американские издатели почему-то ее из каталога убрали. Отнесясь, видно, к потере приоритета своего великого земляка куда более болезненно, чем сам Вячеслав.

А сам Слава, весело попрощавшись со своей личной славой первооткрывателя, шел дальше, все к новым и новым открытиям.

Если вернуться к треугольнику Пенроуза, то ларчик тут открывался «просто»: Колейчуку удалось «перекрутить» его в пространстве так, что под определенным углом зрения он на фотографии приходил в полное соответствие с «фантастическим» рисунком.

Да, конечно, для такой «перекрутки» нужна нечеловеческая, звериная какая-то интуиция. Но – и точное знание. Не случайно, занимаясь этой проблемой, он разработал собственную теорию возникновения иллюзий в человеческом зрении.

Среди тех комплиментов, которых он удостоился на презентации, был и такой: прекрасный педагог. От многих слышал: монография Колейчука «Кинетика» -- первый и очень удачный учебник по этой тематике, хотя сам автор писал эту книгу не как учебник. Будучи профессором родного МАРХИ, он стал одним из инициаторов рождения Нового ВХУТЕМАСа – вполне современного учебного заведения, но опирающегося на возрожденные педагогические традиции этого легендарного Лицея русского авангарда. К слову, 31 марта Колейчук провёл очередной мастер-класс в Строгановке.

Возрождение ВХУТЕМАСа – может быть, ключевое, но не единственное действо, связанное с его глубоким интересом, к культурной жизни 20-х годов ХХ века. Он, например, реконструировал знаменитую, знаковую авангардную выставку ОБМОХУ (Общества молодых художников) 1921 года. Теперь эта реконструкция входит в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Но тут же понизил пафос события и «схулиганил», создав фотоколлаж, на котором сегодняшнюю выставку «заселяют» ее тогдашние участники и посетители: Георгий и Владимир Стенберги, Константин Медунецкий, нарком Анатолий Луначарский, Владимир Маяковский, Лиля и Осип Брики.

Полагаю, создавая эту мистификацию, он весело улыбался в свои гоголевские усы. Как, наверное, и тогда, когда заставил Московский главпочтамт заверить печатью очередное свое изобретение (патентов на изобретения и открытия у него нынче несчитанное, немереное количество). Он придумал тогда то, что назвал «самоколлажем»: мол, он тут ни при чем, материал сам за него работает. «Технология получения качественно новых визуальных структур из цельного изображения или пространственной формы путем выделения элементов, обладающих симметрией, а затем их комбинирования и перестановкой друг с другом». Это, если по-научному. А если проще, то берется фотография или репродукция художественного полотна, на котором, например, пейзаж; вырезается на ней узкая полоска, переворачивается на 180 градусов и приклеивается назад. И – совсем другая, необычная картина получается.

Не очень почтительно обойдясь с неприкосновенной леонардовой Джокондой, он заставил ее в одном варианте откровенно, куда менее загадочно улыбаться, а во втором – недовольно хмуриться.

Такую же, правда, теперь уже нанооперацию он провел на почтовых марках с изображением пейзажа. Наклеил эти, явно «бракованные» (а, может, наоборот, приобретающие особую ценность), марки на конверты. Один адресовал жене Марине (на этой марке появились силуэты двух человеческих сердец), а второй – самому себе с обратным адресом ВНИИ технической эстетики, где тогда работал. И оба конверта опустил в почтовый ящик на Московском почтамте. Письма дошли до адресатов, проштампованные круглой печатью. Так он сам себе выдал патент на новую идею. И стал обладателем гашёных почтовых марок, которых нет ни у одного филателиста в мире.

# Раушенбах сказал: «Гениально просто».

В третий раз дело было так. Вячеслав прибавил к уже существующим трем видам изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) четвертый, им изобретенный – ручную голографию (сам он употребляет другое определение: светостереография). Технология та же, что и при рождении графических изображений на металлических досках. Только если наносить штрихи определенным образом, сначала найденным «случайно», интуитивно, а потом подтвержденным точным, ювелирным расчетом, то возникает иллюзия объемного изображения.

На выставке в Строгановке этот способ демонстрируется стаканами «на троих», расположенными на вращающемся диске. Стаканы оборачиваются к нам всеми своими гранями. Но лишь один из них – материальный, а два других – иллюзорные. Удивительное зрелище. Но оно становится просто волшебным, когда при взгляде на простые «заштрихованные» металлические доски под определенным углом, вдруг видишь обретающие объем пейзажные гравюры. Колейчук пробовал себя и в этом жанре. И не случайно в своё время специалисты Третьяковки увидев такое, предложили Вячеславу бесплатно (где это видано в наши меркантильные времена!) свои залы для выставки его светостереографии.

На той выставке побывал академик Борис Раушенбах, не только один из отцов нашей космонавтики, вместе с Королевым отправлявший на орбиту Гагарина, но и автор глубоких исследований пространственных отношений в искусстве всех времен и народов.

Узнав о посещении им выставки Колейчука, я позвонил Борису Викторовичу домой, спросил о впечатлении. Он ответил:

_ «Художники веками бились над передачей объема на плоскости, создавали для этого целые знаковые системы. А этот человек «одним жестом» решил проблему безо всяких физических и технических премудростей, которые сопровождают объемные изображения в современной голографии. Если в двух словах: гениально просто. Не «просто гениально», а именно «гениально просто». Тут важен порядок слов». _

Об этом же, о «гениально просто», писал и один из самых вдумчивых исследователей «феномена Колейчука», доктор искусствоведения Михаил Соколов:

_«Он отнюдь не чужд мифов наших дней, не вечно пребывает в своей башне, то бишь в подвале из слоновой кости. И к Белому дому в августе девяносто первого хаживал как чуткий и задумчивый наблюдатель. Как некий метроном на взрывоопасной земле Пресни. Но в итоге вернулся к своим кристаллам, соц-артом не соблазнившись. <…>_

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

_ Колейчук просто не в состоянии повторяться. Был кинетизм. Были самовозводящиеся, мгновенно-жесткие системы. Были бионические паутины, охватывающие пространство, как мякоть плода. Были попытки убедительно продемонстрировать фиктивность нашего бренного мира (летающий куб, дальний родственник «Черного квадрата», оказался куда реалистичней «Девятого вала» Айвазовского). Были невозможные фигуры, созданные как бы в честь Эшера. Были магические инструменты в фильме «Кин-дза-дза», геометрический орган, математические четки и много чего еще._

_ И вот теперь – светопространственная графика, бликография, ручная голография. <…> Все исполненное Колейчуком рукодельно. Он сродни тому лесковскому умельцу, что «мелкоскопа не имеет», а работает так, «глаз пристрелямши». _

_ Колейчук вообще любит учить великому таинству простоты. Он никогда не согласится с постмодернистским лозунгом: «Чем проще (или меньше), тем скучней» (Вентури). Он – настоящий авангардист-классик, уверенный в обратном. Постигнув первичную простоту, сможешь работать в дизайне любого рода – от моды до сценографии. <…> Рассыплешь веером массу идей, на каждой из которых <…> можно было бы сделать арт-карьеру. Но Колейчуку важно провести лишь первый штрих. Пусть дорисовывают другие, если хватит разумения. Так Хлебников читал стихи, внезапно обрывая их словами: «И так далее». Так, собственно, - единой, первой чертой – и работает Колейчук»._

# Был ли сумасшедшим Кандинский?

Судьба сделала Вячеславу бесценный подарок. Дочь Аня пошла по его пути, сама выросла в Мастера (Мастерицу?). Одна из придуманных ею композиций – «Тарелки для двенадцати…». В ней иллюзорные, рожденные отцовской ручной голографией столовые приборы сочетаются с «первоатомами Колейчука», где роль стержней играют обыкновенные ложки и вилки. Что ж, весьма оригинальная вариация того, что Анна Колейчук уже опробовала в своей «Супрематической трапезе. Памяти Казимира Малевича». Но совсем иной, куда более глубокий смысл обретает эта композиция, когда над ней, на белой стене вдруг появляется проекция «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. И пойди, разбери – где тут сама Аня, а где способ мыслить, воображать, творить, унаследованный эстафетно от отца. Вот и утверждай после этого, что природа отдыхает на детях гениев. Нисколько не отдыхает. Еще как работает!

Анна стала и тем человеком, который на практике осуществляет идеи Тотального театра Вячеслава Колейчука. Концепция, написанная ими в 1998 году, объединила весь фейерверк его формотворческих прозрений и кинетических экспериментов. Театральные эксперименты русских художников 20-х годов прошлого века (Малевича, Матюшина, поэтов-обериутов), опыт постановок «Тотального театра» художников и архитекторов Баухауза (Кандинский, Шлеммер, Клее и другие), постановки итальянских футуристов привели к идее применить современные экспериментальные разработки и новые средства художественной выразительности в области театра, перформанса, инсталляции и хеппининга.

«Тотальный театр Вячеслава Колейчука» - это среда, созданная автором и нацеленная на развитие классических авангардных традиций интерактивного искусства, возобновление и закрепление традиций по созданию акустических экзотических инструментов и композиций, возникновение новой визуальной реальности, концептуальная и формальная составляющая которой откроет возможность гибко управлять структурой и образами театрального пространства, световой и цветовой режиссуры, использования кинетического и звукового театрального костюма, самовозводящихся и трансформирующихся композиций и конструкций, компьютерной графики и электронного искусства.

Возникновение Тотального театр вполне закономерно. В 1967 году Вячеслав Колейчук предложил проект серии взаимосвязанных пространств и типов среды с различными видами представлений, в которых принимают участие и зрители. Эта концептуальная графическая модель "Тотального театра" представляла собой пространственную организацию пяти элементов (театр -- в центре, город, лес, вода, третье измерение -- пространство над землей). Их взаимопересечение, по его убеждению, дает максимальные возможности для организации театрального действия. Водные феерии, городские карнавалы, воздушный театр и классический театр. На этой же территории должны были жить и работать люди разных творческих профессий. Утопия? Может быть. Но сегодня на наших глазах она воплощается в реальных спектаклях «Тотального театра Вячеслава Колейчука

Об одном из них, «Путешествии квадратика», номинировавшемся на «Золотую маску», я уже рассказывал в «Новой газете» за 29.04. 2009 г. Однако самое сильное впечатление у меня от другого спектакля – «Два Кандинских». Но когда я говорю о ведущей роли Анны в его рождении, она возражает:

_ «Нет, и идея спектакля, и сценографическое воплощение принадлежит моему мужу, Вадиму Таллерову. Возникающие на сцене образы из тонких световых картин и видео, разворачивающиеся на гигантских наклонных ширмах, -- работа моего брата Дмитрия (видео) и Сергея Шевченко (свет). Импровизация на звуковых объектах – это отец на своём овалоиде в ансамбле с скрипкой Марка Белодубровского и ударными инструментами Николая Льговского. Пластическая хореография Константина Мишина и Иры Гонто, декламация Владимира Пискунова (кстати, действующего психиатра). Костюмы – мои. И всё это -- в едином пульсирующем действе, во взаимозависимости пространственных структур, -- по сути, напоминает самонапряженную конструкцию. Пока связи между стержнями и нитями не нарушены, она существует, уберите один из элементов -- и конструкция исчезнет. Так что любой наш спектакль в прямом смысле – коллективное творчество. Если хотите – семейный подряд в союзе с друзьями-единомышленниками». _

Так о чём же «Два Кандинских»? Один из основателей отечественной психиатрии Виктор Кандинский полагал, что уход в абстракционизм его кузена, художника Василия Кандинского связан с болезнью, с безумием. Но сжимающаяся по ходу действия сюжетная пружина вдруг в конце резко распряется. Ученый, прозревая, вдруг осознаёт, что это не безумие, а первородство, первопроходство в искусстве, перед которым бессильна его наука. Что приводит к непоправимому сдвигу в его собственном душевном здоровье.

Кто хочет узнать, как все у них было на самом деле, пусть обращается к повести-исследованию Владимира Бараева «Древо: декабристы и семейство Кандинских» и к работе Л.Рохлина «Жизнь и творчество выдающегося русского психиатра В.Х.Кандинского». Там весьма убедительно опровергается легенда о том, будто «прыжок в абстракцию» связан у Василия Кандинского с умопомешательством.

Мы же в спектакле имеем дело с опровержением близкого, но другого «бродячего сюжета»: будто высшие, экстремальные откровения мирового искусства вообще кровно, генетически связаны с безумием. И грань между ними практически неразличима.

К слову, на эту же тему был у меня однажды диалог с известным нашим физиологом, академиком Симоновым. Нынешние тинейджеры знают его разве что как отца актрисы Евгении Симоновой и ведущего популярной телепередачи «Умники и умницы». А, между тем, это был умный и дальновидный мыслитель, в работы которого «Созидающий мозг» и «Лекции о работе головного мозга» (курс, прочитанный в МГУ) небесполезно было бы погрузиться всякому, кто видит смысл работы своих «серых клеточек» не в одном выстраивании личной бизнес-карьеры.

Когда я спросил Павла Васильевича о связи творчества и безумия, его ответ напомнил отповедь Толстого на обвинение его в близости к революционерам. Лев Николаевич ответил: мы с ними находимся на двух концах разомкнутого кольца. Концы очень близки друг к другу, почти рядом. Но чтобы соединиться, надо пройти все кольцо в обратном направлении. Нечто подобное сказал и Симонов. Творчество и безумие часто очень схожи. Но… первое – это максимальная, с включением всех резервов интеллекта, сознания и подсознания, интуиции, концентрация на решении новой художественной, научной, общественной, задачи. И оттого – отрешение от окружающей действительности. Вспомните знаменитое: «Не от мира сего».

Безумие – тоже «не от мира сего». Но как раз по противоположной причине: от разрушения душевной концентрации на творческих целях. Причем, порой – при видимости «концентрации» на какой-то навязчивой идее. Случается, конечно, что такими срывами кончается сверхнапряжение творчества. Но сие уже другой сюжет.

Художественному, сценическому распутыванию этого мирового конфликта и посвящен спектакль «Два Кандинских», оживающими участниками которого становятся и полотна художника, и формотворческие чудеса самого Колейчука.

Я несколько раз смотрел эту работу и вполне согласился бы с ее самодостаточностью, если бы однажды не увидел ее в связке с другим спектаклем – того же театра – «Птицы сна» (идея, сценарий и режиссура – А.Колейчук и Н.Михайлова). И это было – как два действия одной пьесы. Эффект такой же, как от «Тайной вечери», засветившейся вдруг над вполне авангардной композицией. Это второе действо, построенное на выражающих красочный круговорот лета, осени, зимы, весны в народных обрядовых песнях, хороводах, колыбельных, вдруг прямо ответило на вопрос о природе творчества Кандинского: но если не безумие, что тогда?

Дело в том, что сам художник в своей книге «Текст художника. Ступени» объяснял свой «прыжок в абстракцию» знакомством с **красками** быта в северных русских избах:

_«В этих-то необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы – все было расписано пестрыми размашистыми орнаментами. <…> Когда я, наконец, вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее. <…> Я часто зарисовывал эти орнаменты, никогда не расплывавшиеся в мелочах и писанные с такой силой, что самый предмет в них растворялся. <…> Вероятно, именно путем таких впечатлений во мне воплощались мои дальнейшие желания, цели в искусстве. Несколько лет занимало меня искание средств для введения зрителя в картину так, чтобы он вращался в ней, самозабвенно в ней растворялся»._

Потом это двуединство спектакля распалось. Что-то не сложилось с его участником, знаменитым фольклорно-этнографическим ансамблем. Или еще что. Но – жаль!

# Кто придумал колесо

В одном из наших с ним разговоров Вячеслав сказал, что первооткрывателями были те, кто придумал колесо и ножницы. А дальше, будь то колесо древней боевой колесницы или колесо лунохода, - это всего лишь практические приложения. Сам он наоткрывал столько «колес» и «ножниц», что на одних их приложениях давно мог бы сколотить в нынешней рыночной России миллионное состояние. Но это он оставляет другим. Ему это неинтересно. Он идет дальше, к новым «колесам» и «ножницам». Впрочем, открывая их и в уже открытом им самим.

Все бесконечное семейство самонапряженных конструкций, например, строится из модулей, «первоатомов», в которых взаимодействие сил между вантами и стержнями сведено до минимума. Дальше упрощать некуда. Но – Колейчук «упростил» и этот первоатом.

Или вот стоящая нить, создающая ошеломляющее зрителя впечатление, будто она опровергает закон всемирного тяготения. Действительно, обыкновенная нитка сама поднимается от земли вертикально вверх, да еще и несет на себе ввысь какие-то сверкающие на свету железки.

На самом деле тут срабатывает все тот же принцип самонапрягающихся конструкций. Только от предельной простоты сделан еще один, запредельный, шаг – к тому, что «гениально просто». Череда связанных между собой маленьких «луков», натягивает и устремляет вертикально вверх эту нить – стрелу.

И я что подумал? Стоящая нить – это ведь некий символ, родовой знак Мастера. Не только его творчества. Но и самонапряжения его жизни. Не размениваясь на бизнес-приложения, оставляя их идущим следом, только дальше и дальше. Выше и выше. Только так.

Вячеславу Колейчуку.

А знаешь, только так и надо жить,

Как устремленная к зениту нить,

Что рождена твоим воображеньем.

Не только формо-, миросотвореньем

Дано добро нам в жизни утвердить.

Чтоб там, где вечно счастье невозможно,

Свой взор подняв от истины подножной,

От бездорожья дураков и дур,

От невозможных мыслей и фигур,

Сказать себе упрямое: «Возможно!».

P . S . Выставка работ Вячеслава Колейчука продлится до 15 мая

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68