#

Сусанна Соломоновна Печуро

Родилась в 1933 году в Москве.

1949 год — начала заниматься в литературном кружке «Зеленый шум» во Дворце пионеров, вскоре вместе с друзьями организовала сначала свой литературный кружок, потом подпольную группу «Союз борьбы за дело революции».

19 января 1951-го — арест. Заключение в тюрьме на Малой Лубянке, затем в одиночке в Лефортово. Следствие продолжалось больше года, дело было передано в Следственную часть по особо важным делам МГБ, обвиняемые — 16 школьников и студентов 15—20 лет.

7—14 февраля 1952-го — суд Военной коллегии Верховного суда без права защиты, пребывание в подвале Лефортовской тюрьмы. Обвинения в измене Родине, подготовке убийства Маленкова. Приговор: высшая мера наказания трем организаторам группы, 10 лет лагерей — трем участникам, 25 лет — десяти остальным, включая Сусанну.

С 1952 года — этап в Инту, 11 тюрем и семь лагерей, общие работы на строительстве домов, рытье котлованов и др.

Январь 1953-го — вызов в Москву на доследование. В рамках «дела врачей» МГБ пыталось обвинить Сусанну в том, что она работала связной между молодежными и еврейскими сионистскими организациями.

Весна 1953-го — после смерти Сталина следствие прекратилось, Сусанну с первой группой инвалидности этапировали в Коми, в лагерь для умирающих Абезь. Затем, по ходатайству родителей, — в Дубравлаг (Мордовия), где она работала в швейном цехе.

1954-й — пересмотр дела, срок снижен до девяти лет, в 1956-м — до пяти.

25 апреля 1956-го — освобождение.

Пронести книгу в лагерь было так же невозможно, как найти розы в Инте. Откуда книга, я так и не узнала, но все годы лагеря держала ее при себе. Один раз начальник лагерной культурно-воспитательной части обнаружил у меня книгу, открыл на первой странице, увидел фотографию Блока, спросил: «Это что?»

— Стихи, — говорю. Он перелистал, отдал надзирательнице.

— Ты книгу ей оставь, — говорит, — а портрет вырви. Это небось ейного хахеля карточка.

Тогда Блока уже не издавали, хотя запрещен он не был. А вот имена Ахматовой и Мандельштама я услышала только в Минлаге. Мне их там наизусть читали, люди же сидели интеллигентные.

В лагере мы делали очень разное. Корчевали пни, строили дома. Одно время рыли канал.

Инта. Лесотундра. Болота. Вдруг нас гонят, показывают: вот здесь копайте на три метра вглубь. Мерзлота. Зима. Какие там три метра?!

Хорошо помню, как мы возвращались с рытья канала и крестьянки просто падали на нары: не снимая бушлата, не разуваясь. Тогда мы ползли в столовую — мы ж тоже ползали, а не ходили, — набирали в мисочки еды, ползли обратно — и кормили всех.

Уже потом я узнала, что во всех лагерях говорили одинаково: «Нам не нужна ваша работа, нам нужно ваше мучение». А один оперуполномоченный так говорил: «Работайте хорошо. За хорошую работу будем хоронить в гробах».

А Блок в лагере был нужен, еще как! Как бы ни было голодно, холодно, плохо, ничто не было так страшно, как отсутствие возможности читать и учиться. Однажды в Минлаге ко мне попала книжка «Атомное ядро». Вот уж что меня никогда не интересовало! Но книжку я выучила наизусть, просто ради возможности что-то узнать. И стихи Блока до сих пор помню все.

Кроме этого сборника в лагере у меня была еще одна книга — «Божественная комедия» Данте. Ее отдала умирающая соседка по лагерю. Она выросла в Харбине, прочла, что СССР прощает своих эмигрантов, и приехала. Взяли ее на границе, она ничего здесь не понимала и была в полном отчаянии и ужасе. В лагере она просто лежала. Не ходила на работу, не ела. Пролежала месяца два или три — и умерла. Беспричинно, просто от отчаяния и горя. Человек, который не понял, что с ним случилось, ничего, кроме полного отчаяния, испытывать не может.

Мне было проще: я села за дело (осуждена за участие в нелегальной организации «Союз борьбы за дело революции», образовавшейся из литературного кружка при Дворце пионеров. — Е. Р. ). Все, о чем мы с друзьями говорили: что можно сделать, чтобы убрать эту власть, и как создать настоящую демократию, о которой говорил Ленин. И понимали, что эти разговоры не пройдут даром

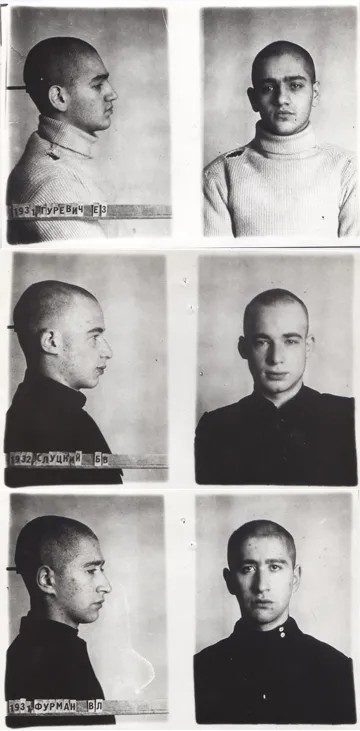

Наших мальчиков — Борю Слуцкого (не путать с поэтом Борисом Абрамовичем Слуцким. — Е. Р. ), Владилена Фурмана и Женю Гуревича — как руководителей (им было по 20 лет) приговорили к расстрелу. Писать прошение о помиловании они отказались. После суда меня вели за Женей Гуревичем по коридору. Его держали под руки два конвоира. И я помню, как он рванулся от них, пошатнулся — и его снова схватили. Думаю, в этот момент он понял, что произошло.

А мне и еще девяти нашим — тем, кому было по 16—18, — дали 25 лет лагерей. К тому времени я уже слишком много знала про органы и не надеялась, что когда-нибудь освобожусь. Было понятно: в лагере я — до конца. Но я же не знаю, когда конец? Можно исходить из того, что ты сел — и на этом все. Но зачем тогда думать, стараться понимать, с кем-то знакомиться, дружить? Поэтому я решила: это — моя жизнь, другой не будет, и прожить по-человечески надо эту.

Я никогда не была человеком выдержанным, поэтому попадала в такие истории, как драка с конвоирами. Расстрелять меня обещали. Все вокруг говорили: что ж ты делаешь?! А у меня страха не было. Мы жили в мире, где можно ничего не бояться. Если боишься — не выживешь. Выжить можно, когда пропадает страх за собственную жизнь: что будет — то будет. Ты, во всяком случае, остаешься человеком.

Кроме книжки Блока Женька Шаповал сделал мне еще один подарок. Когда меня вернули на доследствие в Москву, он был уверен, что меня будут пытать. Кто-то из его приятелей-зэков передал мне яд и сказал: «Женька говорит, тебя там убьют. Поэтому ты не терпи. Лучше умирать быстро». Но я подумала: выдержу. Если идешь — иди до конца. Иначе для чего тогда все?

О лагерной дружбе, малолетках-мокрушниках, вертухаях из соседнего барака и о том, каково возвращаться из мертвых в 23 года

Война

Когда война закончилась, свободомыслие было везде. Мы говорили друг другу: вы посмотрите, что было с декабристами после войны? Они начали думать. И мы тоже ждали, что люди начнут думать.

Никто уже не считал, что все в стране хорошо. Война была слишком страшна. Все ходили голодные, писем с фронта не было, на фронт забирали всех подряд. Я и сейчас не понимаю, как все выжили – мы все, люди?

Конец войны я помню больше как слезы, чем как радость. В большинстве квартир были те, кто не вернулись. И все плакали, плакали, плакали.

Как жить после войны, было ясно. Всё, кончилось, и мы будем выцарапываться. У нас в третьем классе большинство должно было работать, чтобы получить рабочую, а не иждивенческую карточку. Иждивенческая – 250 грамм хлеба, с ней прожить невозможно. А когда работаешь, получаешь 500.

В 9 лет, еще во время войны, я пошла санитаркой в госпиталь. Вот лежат раненые в палате. Они все рядовые. Они все ненавидят. И когда я начинала что-нибудь вроде: «А вот, когда вы шли в атаку…» - они говорили: «Заткнись. Мы сейчас тебе расскажем, как нас в атаку гоняли».

Они рассказывали про заградотряды, про расстрелы солдат в строю. Рассказывали, как неграмотные начальники выполняли то, что говорили в штабе, а в штабе все были пьяные. Как их гоняли, как их наказывали. И поэтому, когда потом мне говорили, как на фронте все кричали ура и плясали под гармошку – я понимала, что это бред. У меня было ощущение, что я живу в аду, что кругом вранье. А что делать людям, живущим в аду? Делать вид, что они этого не понимают?

Году в 50-м мы сидели нашим кружком и обсуждали, чего не хотим. Мы не хотим, чтобы нами командовали. Не хотим, чтобы была цензура. Хотим, чтобы нам давали читать то, чего не дают: историю русской литературы, Серебряный век. Разумеется, эти разговоры не могли пройти даром. Чем это закончится, все вокруг понимали. Когда мы предлагали друзьям вступить в нашу организацию, многие говорили: «Я бы рад, но мне бы школу закончить. И здоровье слабое. Да и родителей жалко».

Мокрушница Любка

На этапе между Нижним Новгородом и Вологдой я с ходу поцапалась с конвоиром и меня засунули в «собачник». Заняла верхнюю полку, думаю: ну, здесь можно хотя бы лечь. На какой-то станции открывается дверь, слышится сплошной крик, вой, мат, и в мою конуру кулаками запихивают кучу детей.

Девчонки лет 11-ти орут, визжат. Смотрю, среди них девчонка одна пробивается. Протягиваю ей руку: лезь сюда. Раз – она ко мне прыгнула, посмотрела и говорит: «Фраерша? А я мокрушница. Мне пять лет дали, но я все равно убегу. А тебя с собой не возьму, у тебя же 25. У всех фраеров 25».

- Почему же ты меня не возьмешь?

- Там меня если поймают – еще 10 дадут. А тебя на месте убьют.

- Ну, - говорю, - договорились. Я с тобой не бегу.

И начала она рассказывать мне про себя. Ей было 16 (мне – 18). Ее родителей расстреляли, когда ей было два года, дальше она скиталась по детдомам. Глаза раскосые, хорошенькая. «Я манаджура (манчжурка) и звать меня Генсанчан. А Любкой меня уже тут назвали».

Убила она шпика. Они с другими детдомовцами крали на заводе посуду: «Мы ее крали и раздавали тем, кто нищие. А он за нами стал ходить. Мы тогда собрались и стали тянуть жребий, кому его убивать. Выпало мне. Ну я его и зарезала». Рассказывает - и плачет: «Жалко мне его, он же на работе был».

Следователю Любка наврала, что шпик пытался ее изнасиловать, поэтому дали ей всего пять лет. На пересылке Любка от меня не отходила, и нам с ней действительно было хорошо. Миску с похлебкой делили, уроки я ей рассказывала.

Ко мне много раз малолетки вот так подходили: садятся на краю нары, спрашивают: «Говорят, ты в школу ходила? А чему вас там учили? Расскажи».

Я могла им рассказывать бесконечно. То один школьный предмет, то другой. Сидят, слушают. Были эти малолетки худые, заморенные, трудно было сказать, сколько им лет. Оборванные, грязные, обозленные до того, что могли из-за одного слова друг с другом сцепиться. Крошечные, а ругаются так, как я во взрослых уголовных лагерях не слышала. Сажали их из-за любой ерунды.

Слушаю их и думаю: что ж вы с людьми-то делаете, сволочи? Ведь с ними можно что угодно сделать, если они так слушают эти уроки!

Когда мы с Любкой расставались, она взяла маленький листочек бумаги и написала: «Любка Генсанчан – мой друг». Сказала: если тебя где-нибудь уголовники тронут, покажи эту штуку, меня везде знают. Я, конечно, не пробовала.

Смерть стукачу

Дальше меня перевели от детей и зэк-вагоном отправили в Вологду. Камера – одна на всю манежку. Людей – вплотную. Лечь нельзя, и сесть трудно, потому что камера заполнена клопами. Усаживаешься на клочок чего-нибудь и 15-20 минут – на сколько тебя хватит - спишь. Но я решила, что так не хочу и нашла выход: согласилась по вечерам мыть полы в больнице.

Опыт это был довольно опасный. В больничке лежали одни сифилитики с открытой формой. Моешь полы - а руки-то все в шрамах… Зато за работу давали миску баланды. Пока ешь, сидишь. Спишь.

Когда приехала в лагерь, первое, что я попросила у медиков – сделайте анализ. Все оказалось в порядке.

После войны начались лагерные восстания. Помню, пришел в Инту на разгрузку вагон с лесом, на бревнах выцарапано: «Воркута бунтует. Братья, присоединяйтесь!» Тогда же в политических лагерях перебили уголовников. Фраеров там почти не было, все были фронтовики. Пришли ночью к уголовникам в барак – и перебили всех. Больше уголовников к нам не прислали.

Про 20-й съезд я узнала поздно, когда вышла из тюрьмы. А про смерть Сталина – в Бутырке.

В Москву меня вернули после статьи в «Известиях» о деле врачей. Хотя про дело врачей я знала и раньше: на кировской пересылке сидел Яков Этингер, сын одного из них, и рассказал, что их взяли давным-давно, отца его уже забили на следствии, он сам несколько лет сидит.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Привезли меня из Инты в Москву, поместили в камеру. Спрашиваю, что делается на воле. Рассказывают, и вдруг одна говорит: «Когда Сталин умер…» Я подскакиваю: что?! И все замолкают. Решают, что это провокация.

Отбой, я лежу и думаю, что ж делать. Понятно, что они мне не верят. Понятно, что я ничего не смогу им доказать. И что ж теперь будет? Самое страшное, что может быть в тюрьме – что тебя примут за стукача. Их, как правило, убивают. Утром встаю, выхожу к столу: «Бабы! Можете верить, можете, нет…» - и начинаю рассказывать, где я сидела, как меня возили по этапам, как вернули в Москву. И все успокоились.

«Лучше я умру сегодня…»

Уголовники жили по принципу «ты умри сегодня, я – завтра». У политических ни в одном лагере из тех, что я видела, такого не было. Мы с друзьями старались жить по принципу «лучше я умру сегодня, чтобы ты прожил еще один день».

Друзей в лагере у меня было много. Был Витя из Москвы, сел на 25 лет за молодежную подпольную организацию «Армия революции». Был Георгий, коммунист из Болгарии. «А ты чего сюда попал?» - спрашиваю. Он мне ответил замечательно: «Понимаешь, у старшего брата большая Сибирь».

В Лефортове я одно время сидела с пианисткой Майей Водовозовой. Ох, хорошо с ней было. Умная, интеллигентная, студентка последнего курса консерватории, сталинская стипендиатка. Под следствием она была пять лет, никак не могли придумать статью. В СИЗО Майя тренировала руки. Садилась к столу и на пальцах играла, называя вслух ноты. И меня начала учить.

А в соседней камере с середины войны сидели два человека: один кореец, другой итальянец. Они не знали ничего кроме корейского и итальянского и сидели, неспособные что-то друг другу сказать. Так вот Майя стала перестукиваться с итальянцем, предложив ему учить ее итальянскому. Когда ее на этом поймали и посадили в карцер, надзиратели потешались: Джульетта, нашла себе Ромео! Итальянца, оказывается, звали Ромео.

В лагере мы подружились с Надеждой Марковной Улановской. Ее дочь Майя – моя одноделка. Ее арестовали, когда родители уже сидели, и когда мы встретились в лагере, я первая рассказала Надежде Марковне, что Майе дали 25 лет. Помню, как она кричала: «Всё! Это конец! Это им конец! Если они начали сажать детей – они долго не протянут. Теперь им всем конец».

До «конца» Надежда Марковна не дожила. Умерла она в конце 1986-м, в Израиле.

В Коми со мной в лагере были в основном украинские крестьянки. Сидели за дело. Иногда абсолютно необразованные, они всю эту шваль ненавидели иногда даже больше, чем я сама.

Ни за что в лагере оказывались в основном женщины пожилые.

Вот приходит советский взвод в деревню. Смотрит: наверное, бандеровцы в эту избу заходили. И в ту. Эй, хозяйка, бандеровцы приходили? Хлеб давала? Ты тут не реви». И неважно, давала она хлеб, не давала, добровольно ли – всё, ее забирают, дети остаются беспризорными, много детей. Со мной сидела украинка, у нее 10 детей осталось.

Ну а если про кого узнавали, что действительно помогали бандеровцам - как их пытали! Мы потом видели их шрамы.

Бедная конвоирша

В Коми нас водили на очень тяжелую работу, очень далеко. В один из первых дней, когда гнали нашу бригаду, один из конвоиров вдруг закричал. Оказалось, в нашей бригаде его невеста. Его забрали в армию, ее, украинскую крестьянку, арестовали, но родные ему об этом писать не стали.

Она увидела его, стала плакать. Он подошел к ней: «Я вашу бригаду буду водить, сколько смогу. Давай свое кайло». Она отдала и он нас повел нас до самой делянки. Водил нас неделю, кайло ее носил, доставал ей кусочки хлеба. А потом конвой поменяли. На нее страшно было смотреть.

Охранники нам, в общем, сочувствовали.

Присылают к нам как-то новых конвоиров, все - ленинградцы. Сидят, перебирают наши карточки, хотят узнать, что за люди сидят. Я была самая молодая, они и зовут меня к себе, говорят: слушай, девочка, за что сидишь? Я говорю: вам тут 2 недели объясняли, какие мы страшные враги. Вы что, так и не усвоили? Они говорят: да нет, мы хотим, чтоб ты нам правду сказала.

А они сами такие же, взяли их в армию в 18 лет. Я и говорю: маму с папой не слушалась. И один, самый маленький и запуганный, прямо вздрогнул: «А что, за это сажают?»

У нас одна конвоирша была очень злая. Молоденькая, худая – хуже нас всех. Она жила в деревне, у нее умерли родители и осталась куча маленьких братьев и сестер. Прокормить их в колхозе она не могла, вот и завербовалась на Север, взяла в охапку свою ораву голодную – и приехала.

Она нас всех ненавидела, конечно. Жалели мы ее ужасно, понимали, что дети у нее голодают. И когда кто-то из нас получал посылку, какую-нибудь конфетку или кусочек сахара несли ей. И она брала.

Помню, жили мы в одном большом бараке: по одну сторону забора зэки, по другую – конвоиры.

Ночью вдруг пришли в нашу часть барака и забрали на этап пожилую украинку. А утром просыпаемся от крика: «Мама, мама! Позовите ее, я знаю, что мама здесь!»

Его ночью привезли. Конвоир он был. Она письма ему писала, на них адрес был. Он сюда перевелся. А начальство увидело его карточку – и ее увезли.

Женька. История спасения

Женя Шаповал был человек неподражаемый. Он сел за организацию антисоветской молодежной группы. Группы не было, просто компания друзей собиралась, болтала, рассказывала анекдоты. И один донес.

Познакомились мы в лагере. Прихожу в барак с работы, мне говорят: тебе записка. Читаю: такой-то, студент МГУ, узнал, что здесь есть девочка из Москвы. Если не боишься – ответь. Будем хоть иногда перекидываться записками – будет легче жить». Я ответила.

Женя замечательно себя вел. Например, пишет: сегодня девчонок поведут в каптерку забирать посылки. Иди с ними. В каптерке душно, сыграй обморок.

Я иду, стою-стою, говорю: ох, мне плохо. Девчонки меня подхватывают, кричат: врача, врача! В обморок никто не верит, но все понимают: если человек что-то делает – значит, так надо.

И тут в белом халате появляется Женька. Оказывается, договорился с лагерным врачом, чтобы тот дал ему халат. Командует: вынесете ее на воздух, она задохнулась. Выходит, встает рядом – и мы с ним разговариваем. Это был первый раз, когда мы увиделись.

А чего стоят одни его письма мне в лагерь!

Скоро меня увезли в инвалидный лагерь Абезь, это недалеко от Инты и очень плохо. Еще на Лубянке мне говорили: «Знаешь, что мы сделаем, если будешь молчать? Отправим тебя в Абезь». Вот туда я и попала.

Сначала я была в отчаянии. Работы в Абези было меньше, пайка меньше, умирали там сплошь. К тому же в Инте были свои, там был Женька, а тут-то чем жить? Вокруг старые, опустившиеся люди, разучившиеся говорить, лежащие на нарах, пока не умрут. Утром надо было пройти, посмотреть, сколько умерло за ночь.

Через некоторое время я получаю письмо. Вижу: фамилия – незнакомая, штамп – московский, почерк – Женькин! При том что из лагеря в лагерь писать запрещено категорически.

Само письмо о том, какая замечательная наука – математика, и как он жалеет, что не успел рассказать мне о связи математики и архитектуры. Вскоре приходит еще письмо, со стихами. Так и повелось: раз в месяц – письмо. Штамп стоял каждый раз новый, всегда – московский. Когда я вышла из лагеря, спросила: Женька, как?!

Оказывается, он вырезал штамп на резинке, шлепал ее на конверт и подбрасывал письмо к другим через окно каптерки, где они лежали перед раздачей.

Как-то раз Женя написал мне записку: «Вчера у меня был день рождения. Мы его праздновали с ребятами, и я сказал: если я когда-то и встречусь со своей девушкой на воле, это будет мой день рождения».

И вот прихожу я домой 25 апреля 1956 года. Мама ко мне кидается, я говорю: мамочка, прости – иду к телефону, говорю: Женька, я вернулась. «Конечно, - отвечает он, - сегодня же мой день рождения!»

Вышел он за два года до меня. Родители бы меня не вытащили, если бы не он. Он приходил к ним и говорил: хотите, чтоб она вышла живой? Тогда идите туда, напишите то, ходатайствуйте тому. Работайте!

Когда вышел, он прислал мне уже законное письмо: «Я в университете. Вернулся Ландау». Понимаешь ведь, что жизнь меняется, если Ландау вернулся.

Нет, это не история любви была. Это была история спасения. Потому что и ему было бы совсем худо, если бы не наша постоянная готовность друг другу помогать.

«Самое трудное – это возвращение»

Когда меня уводили, я уже в коридоре обняла маму, шепнула: «Если кто-нибудь спросит, что со мной, скажи, как есть. И сделай, пожалуйста, уборку». Мама отшатнулась, конвоир понял, что что-то здесь не то, заорал. Но «уборку» мама сделала. Когда пришли с повторным обыском, чернил для гектографа и второго экземпляра нашей программы в доме уже не было.

Наши бумаги мама выкидывала, скорее всего, не читая. Когда она приехала ко мне на свидание, она все еще ничего не понимала. А отец по работе бывал на Колыме, проехал мимо всех лагерей и потом говорил мне, что ему в голову не приходило, что я могу быть там. В их посылках в лагерь лежали нарядные ночные рубашки.

У Бори, с которым мы проходили по одному делу, взяли всех: двух дядей, маму, сестру. У меня никого. До сих пор не понимаю, почему. Говорят, если твоих не взяли – значит, они стучали. Не знаю. Почему остальных взяли, а моих нет?

Выпускали меня в Москве. Пришли конвоиры, сказали: ну все, идите отсюда. Не пойду, ответила я. Я больная, мне ходить тяжело. Отвезите. Или позвоните отцу, он встретит.

Еще в Инте Женька мне говорил: если меня когда-нибудь отпустят, я скажу, чтобы они меня отвезли. На машине забрали – на машине пусть возвращают. Я это и повторила.

Отец приехал и повез меня домой.

Самое трудное – это возвращение. В 56-м я вернулась домой, в ту же комнату, откуда меня взяли. Первое время я устраивала что-то вроде истерик. По утрам просыпалась и думала: господи, а здесь-то я что делаю?! Ведь мое дело там, там все, кого я знаю. Здесь-то я зачем?! Каждое утро.

Однодельцев моих отпустили одновременно со мной. Сначала все друг за друга держались, потом каждый начал строить свою жизнь. Одноклассницы мои стали устраиваться на работу, я пошла сдавать экзамены на школьный аттестат. Все вокруг говорили, что я сумасшедшая, но для меня это было страшно важно. Вот я сдам - и девчонки мои поймут, что это можно сделать.

Из лагеря я вернулась с первой группой инвалидности. Видела я совсем плохо, на следствии много всяких фокусов делают, от которых слепнешь. Друзья читали мне учебники вслух, я повторяла. Это было очень трудно, но экзамен я сдала. Стала поступать в университет, куда меня, конечно, не взяли. Но это уже была реальная жизнь: добиться, не скиснуть, понять, что сделать…

Родители мои плакали, охали, жалели. Не понимали. Они думали, к ним вернулся тот же самый ребенок. Но я была уже не та. Это была моя жизнь, но уже другая.

Подписку о неразглашении того, что было в лагере, я не дала. Это возможно, но обычно не приходит никому в голову. «Теперь вся моя жизнь будет направлена на то, чтобы рассказать всем, что здесь творится», - объяснила я чекистам.

Реабилитацию я получала так. Открывается дверь, входит военный. «Здравствуйте. Я майор… Принес вам постановление прокуратуры о реабилитации. Вы должны ее прочитать, расписаться – и я ее заберу обратно. Так велено». Ну, велено – так велено. Прочитала, расписалась. «Только, говорю, неправильно здесь. Здесь написано, что никакой антисоветской организации не существовало. А она была».

Документы для реабилитации я не оформляла. Она мне не нужна. Чтобы мне что-то давала эта власть? Ну на фиг. С голоду не помру и без них.

Возвращение комиков

В 90-е мы стали ездить по местам, где раньше сидели. Мы там были свои. Помню, в Инту я приехала в туфельках, а там грязища. Люди, сидевшие в Коми, называются комики. Вот собрались мы с комиками, садимся за стол – и через несколько минут влетает баба: «Кто тут в туфлях?! На, промокнешь! Батюшки моего сапоги». Оказалось – дочь вертухая. Я была для нее своя: сидела ведь.

Приехали, ходим, поем песни - те, что в лагере пели. Устроили вечеринку в местной столовой, сделали винегрет. Я даже забыла в гостинице костыли, без которых уже давно не ходила.

Узнавали дома: этот ты строила, а тот – я. Всех, с кем сидела, смогла разыскать. Ну как это зачем приехала? Это же была моя молодость. Я там была счастлива.

Мне о лагере не просто легко – мне интересно вспоминать. Жизнь ведь была потрясающе интересная!

Если бы не лагерь, мы были бы совсем другими людьми. Да, не было бы первой группы инвалидности, но и другого всего бы тоже не было.

Всю жизнь я хотела быть учительницей. Сейчас лежу и думаю: жизни-то вот столечко осталось. А то, что я хотела всю жизнь делать и для чего я действительно годилась – делать не дали. Меня не взяли ни в школу, ни на продленку, ни в детскую колонию.

Жизнь человека зависит от того, сколько его любили в детстве. Из детства человек уносит или любовь, или страх. Отсутствие страха – гарантия жизни.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68