Обложка книги

Для начала должна предупредить, что страшно не люблю метод исторических параллелей. Чаще всего я сталкиваюсь с ним на лекциях Дмитрия Львовича Быкова* и, может быть, поэтому — при абсолютном и безусловном уважении и к подходу, и к учителю, которому вообще обязана умением читать литературу и думать о литературе, — считаю, что в поиске исторических прототипов и двойников гораздо больше как раз от литературы, чем от истории.

Как возразил один из студентов на одной из лекций, «история — это стандартный и ограниченный набор ситуаций, и каждый раз люди в похожих ситуациях ведут себя примерно одинаково». Со смирением признаю, что, возможно, просто ничего не понимаю в предмете — но в любом случае предупреждаю, что отношение к «Журавлям и карликам» Леонида Юзефовича, полностью построенным именно на методе параллелей, может быть поэтому в какой-то степени предвзятым.

«Журавли и карлики» — одна из пока немногочисленных попыток осмысления событий девяностых и вписывания их в общий исторический контекст. И именно поэтому их стоит перечитать сейчас —

чтобы вспомнить, с чего вообще началось «вот это вот все». События в книге развиваются на нескольких временны́х уровнях: XVII век с главным героем Анкудиновым, революция с лжецесаревичем Алексеем Пуцято, 1993 год с Жоховым, бывшим геологом, ныне авантюристом, и начало нулевых с обожающим Монголию историком Шубиным. Шубин — связующее звено между всеми линиями: он пишет статьи о самозванцах Анкудинове и Алексее, безуспешно пытаясь на них заработать, и дружит с Жоховым, который чуть менее безуспешно пытается заработать на полезных ископаемых и уйти от своих кредиторов.

Короче говоря, в колесах «лихих девяностых» все вертятся, как могут, постепенно перебегая в колесо Сансары. Все повторяют жизни друг друга, характеры друг друга — плоть от плоти своих эпох, своего смутного времени, они в итоге повторяют и саму историю, вечно движущуюся по кругу.

В самой по себе мысли о круговороте людей не было бы ничего особенно примечательного — если бы не три акцента, помогающих многое понять про достославный русский бунт.

Первый: история не только, по Ключевскому, ничему не учит, но и вообще является вопросом веры — по крайней мере, в период смуты.

При меняющемся ветре учебники истории становятся главными флюгерами: «Раньше поражение Спартака, Уота Тайлера или Емельяна Пугачева исчерпывающе объяснялось отсутствием пролетариата, теперь главной причиной коронации Наполеона, реставрации английской монархии после Кромвеля и даже прихода большевиков к власти признавалось то печальное обстоятельство, что в этих странах не успел сложиться средний класс». (Здесь в качестве упражнения можно повспоминать, какие изменения планируют внести в учебники истории в будущем учебном году.)

В романе Юзефовича несчастный Шубин, мечущийся от редакции к редакции со своими историческими очерками, которые непременно должны быть привязаны к «сегодняшнему дню», вполне наглядно показывает положение исторической науки в кризис: она никому не нужна, поскольку постоянно переписывается. И все-таки сам Шубин — хороший историк. Не потому, что не пишет отсебятины — пишет, еще как, — но на фоне остальных он выгодно отличается хотя бы тем, что отсебятину эту допускает в интересах героя, а не в своих собственных.

Акцент второй: главный герой смутного времени — самозванец, авантюрист.

Самозванцы в романе и Анкудинов, и Пуцято, и Жохов, строящий из себя то бизнесмена, то сына архитектора, и Шубин — историк без истории. Самозванец главный — то ли потому, что характер авантюриста пластичен и лучше приспособлен к колебаниям линии партии, то ли потому, что авантюрист, в принципе, живет обновлением и изменением, не пуская корней в прошлое.

Если тоталитарная система раскалывает сомневающегося человека на того, кто молча думает, не соглашается, — и того, кто выступает на партсобрании и голосует «за», то смута дает возможность всем этим осколкам органично существовать в реальности. Только человек многоликий, безымянный, способный быть кем угодно, может выполнить пожелание одного из героев романа: «В моменты исторических катастроф не нужно цепляться за обломки старого мира. Человек должен найти свое место в системе более широкой, чем та, что рухнула».

Совершенно необязательно, как кажется, пытаться при этом отзеркалить биографии каждого конкретного самозванца — да тем более так настойчиво и иногда монотонно, как это делает автор романа. Достаточно простого выделения типа — и этот тип в «Журавлях» вылеплен чрезвычайно детально. Суть его в том, что

ни жизнь смутного времени, ни его литература не может создать однозначно положительных или отрицательных героев. Сам Юзефович говорил, что в «Журавлях» никто не хорош — а на мой читательский взгляд, наоборот, все более-менее симпатичны.

И дело здесь просто в том, что герой смуты — это герой ни хороший, ни плохой, а промежуточный, как промежуточным является и его время.

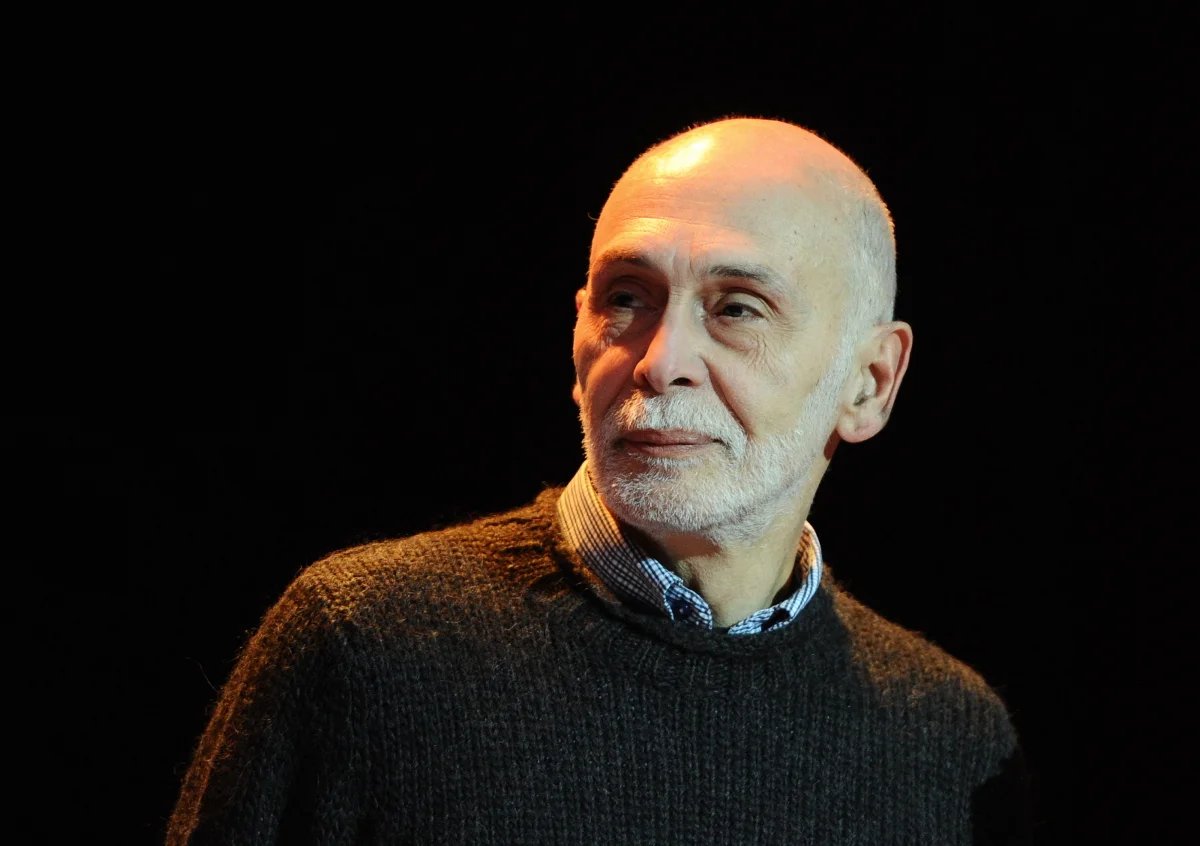

Леонид Юзефович. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Акцент третий: представляет собой история круг или не представляет, основой ее является любимая народная сказка, кратко описывающая и народный характер, и смысл его жизни.

Здесь вспоминается Эрик Берн, который в известной книге «Люди, которые играют в игры» писал, что судьбу человека можно определить по его любимой детской сказке. Любил ты в детстве «Красную Шапочку» — и будешь в каждом встречном всю жизнь видеть Волка. Подход основан, конечно, на психоанализе. Так и здесь: в похожие исторические периоды то тут, то там всплывает древняя легенда, описанная, как выясняется, еще у Гомера — легенда про войну журавлей с карликами.

«Подобно кругу, не имеет она ни конца, ни начала. Карлики неустанно преследуют этих птиц, охотятся на них с камнями и саадаками, выслеживают их гнезда, бьют яйца, сворачивают шеи птенцам, а журавли нападают на своих врагов целыми стаями. Они оглушают и ослепляют их ударами крыльев, клювами протыкают шеи, выкалывают глаза или приносят в когтях горящие ветки, взятые на лесных пожарах, и сбрасывают на хижины этого малорослого племени. Что и когда они не поделили, остается загадкой».

Сказка об этой войне звучит в романе рефреном, а суть ее — как кажется мне — в том, что воевать тем и другим абсолютно не из-за чего. Какое дело карликам до журавлиных гнезд? На какие карличьи интересы посягают птицы? Или, может быть, дело снова в ресентименте — комплексе неполноценности в связи с низкорослостью? История умалчивает, а журавли с карликами, по легенде, вселяются в людей и воюют целыми народами.

За год до начала очередной такой битвы в Америке вышла книга Джеймса Верча How Nations Remember, в которой он подробно описывает любимый русский нарратив — нарратив войны, а точнее — «Изгнания врагов».

Согласно ему, живет-поживает Россия в мире и спокойствии, и вдруг, откуда ни возьмись, на нее нападают враги (и печенеги ее терзают, и половцы, и англосаксы). Ненавидят Россию, ногами попирают, а Россия-матушка бьется до последней капли крови за правое дело. И наконец, побеждает, всех врагов изгоняет, всех добрых молодцев награждает и живет-поживает, добра наживает. И сочинили эту сказку не в 1945 году, а значительно раньше, и после развала СССР она никуда не делась.

И «Журавли и карлики», вышедшие в 2009 году после вооруженного конфликта с Грузией, подтвердили, что любимая народная сказка о войне и смуте живее всех живых и продолжает определять народную судьбу.

Вот только не кажется ли нам, что она давно превратилась в сказку про белого бычка? И что теперь, когда самой оптимистичной перспективой опять является не то бунт, не то смута, — пора перестать ее рассказывать? Сделать работу над ошибками — перестать спекулировать историей, перестать быть людьми промежутка — и сочинить что-то более жизнеутверждающее?

Должен же когда-то метод исторических параллелей себя исчерпать.

«Когда разлагается старый порядок, — заговорил он, выруливая на бетонку, — мы имеем четыре варианта ответа на этот вызов истории. Первый — аскетизм. Уход от мира, жизнь на лоне природы, довольство малым. Во времена крушения Римской империи это был путь философов и фиваидских пустынников, в современных условиях — дачников. Политика их не интересует, они солят грибы, варят варенье и сажают картошку на своих шести сотках…

— Второй вариант — архаизм, — стоя у машины, договаривал Борис. — В том смысле, что если настоящее тебя не устраивает, можно спрятаться от него в прошлом. Это выбор тех, кто молится на Николая Второго или ходит с портретами Сталина. Третий — труантизм. От французского «трюан» — «сброд». Внизу грубый криминал, наверху — коррупция, финансовые аферы. Там и тут война кланов, кровь, б***, пир среди чумы. Тоже, между прочим, путь слабых.

— Ну не скажи, — не согласился Жохов.

— По форме, может быть, и нет, а по сути — да. Сильные выбирают четвертый вариант. Они видят, что над ними трескается потолок, но сквозь трещины старого миропорядка им открывается не хаос, а космос. <…>

— Первые три варианта — пассивный ответ, — продолжал Борис, — четвертый — активный. В моменты исторических катастроф не нужно цепляться за обломки старого мира. Человек должен найти свое место в системе более широкой, чем та, что рухнула».