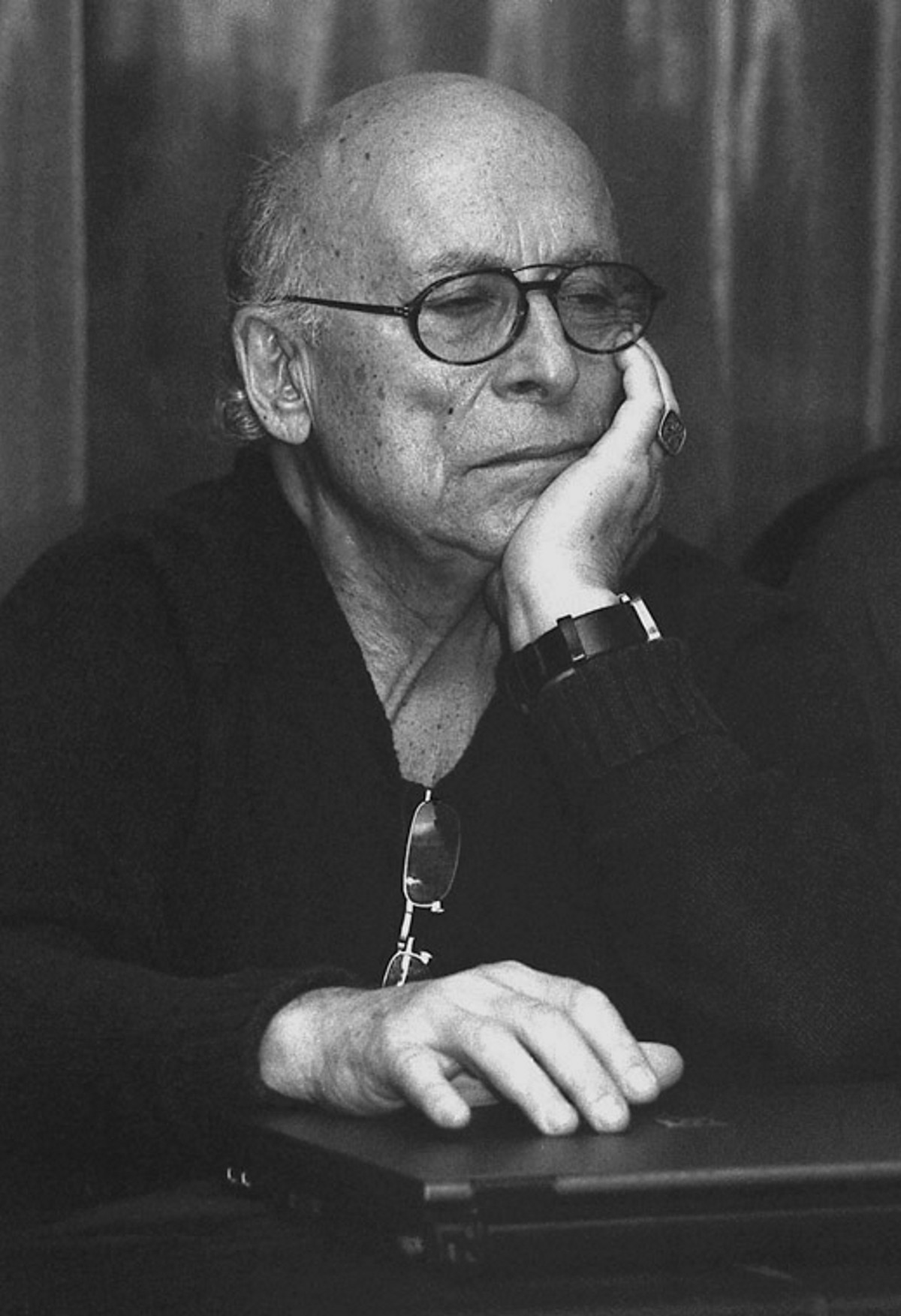

Юз Алешковский. Фото: Wikimedia

Служащие учреждения, называемого «советской литературой», то есть, говоря проще, советские писатели, подразделялись на тех, для кого цензура была как мать родная (их называли «соцреалистами»), и других, то есть «прогрессивных», будущих «прорабов перестройки», которые полагали своей миссией вступать в сложные и лукавые отношения с цензурой, вследствие чего возникла и творчески развилась особая эстетика, позже названная «эзоповской». Суть этой художественной стратегии состояла в том, что искусство, в сущности, сводилось к искусству обманывать начальство. Те, кому это удавалось лучше и изощреннее, назывались хорошими писателями. Называются они ими и до сих пор.

Но во все времена были и те, кто не то чтобы даже не хотел, а просто органически не в состоянии был дышать пыльным и кислым воздухом этой редко проветриваемой конторы. Это не всегда был сознательный выбор. Просто кто-то мог, а кто-то — нет.

Не-советских писателей при разной, мягко говоря, степени одаренности и разнонаправленности художественных устремлений объединяло одно, а именно то, что сводилось к формуле: «Для меня никакой цензуры быть не может». Эту ситуацию каждый решал так, как понимал, и так, как умел. Каждый нарушитель конвенции нарушал ее по-своему. Кто-то окунался в поэтику абсурда, кто-то впадал в архаику, в богоискательство, в мистицизм. Кто-то занялся выяснением непростых отношений с языком.

Иосиф Бродский в своем предисловии к одной из книжек Юза Алешковского написал, что в данном случае не язык является инструментом писателя, а писатель служит инструментом языка. Сказанное, разумеется, применимо не к одному лишь Алешковскому, но к нему — в полной мере.

Юз был из тех немногих, кто довольно рано распознал, вернее, почуял отравленность, тотальную лживость так называемого литературного языка. Того самого «великого и могучего», что основательно замарал себя позорным коллаборационизмом.

Язык после Колымы так же, как и «поэзия после Освенцима», требовал радикальной ревизии и дезинфекции.

А потому Алешковский не стал заниматься перемещением маргинальных или периферийных тем в зону «большого стиля». Совсем наоборот —

разговор о самых важных и фундаментальных предметах страны, мира и вообще жизни он повел на языке московского двора, на языке ночной шоферской пельменной, на языке обитателей пивняка у входа на Тишинский рынок, на языке тамбура дальнего поезда.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Эта зона была еще свободной. Прошу прощения за непредусмотренный каламбур.

Проблему цензуры и соблазн сыграть с ней в какие-нибудь кокетливые игры он решал самым радикальным образом, столь же решительно, сколь и изощренно вводя в художественную прозу тот слой лексики и фразеологии, который принято называть ненормативным. Мат, короче говоря, мат, да еще и какой подчас густопсовый.

Неподцензурность приняла форму не-цензурности. Одним из признаков литературного и академического фрондерства было в свое время написание слова «Бог» с большой буквы. Алешковский не с большой даже, а с огромной буквы произносил совсем другие слова. Те самые.

Писателю Алешковскому удалось то, что удалось мало кому. Он стал автором фольклора. Песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый» или «Окурочек» долгое время считались народными. Анонимно ходивший в самиздате «Николай Николаевич» — эта энциклопедия русско-советской жизни — долгое время приписывался то одному, то другому. Но Юз был не только творцом фольклора, но и его персонажем. По городу и миру разносились его многочисленные экспромты, и не всегда было понятно, что сказал он, а что ему приписывают. Цитировать его хочется постоянно, но медиаэтикет не позволяет в полный рост развернуться душевному порыву. А есть ли что-нибудь без мата? Есть, но мало. Мало, но есть. Вот, например, что запомнилось:

«Сталин — это Ленин, данный нам в наших ощущениях». Правда, здорово?

Все это приходится цитировать по памяти, по законам фольклора. Его весело цитировать, о нем весело вспоминать.

Алешковский с давних пор поселился в Штатах. Но пока были силы и были уместные поводы, он приезжал время от времени в Москву. И мы, не будучи близкими друзьями, а будучи всего лишь добрыми знакомыми, каковых у Юза было пол-Москвы, всякий раз хотя бы ненадолго встречались, и для меня каждая встреча становилась знаменательным фактом биографии. Он всегда казался мне необычайно значительным, ничего, казалось бы, для этого неизменно возникающего впечатления не предпринимая. И даже в каком-то смысле скорее наоборот.

Мне почему-то запомнился один вечер в Москве в конце 90-х. Юзу вручалась Пушкинская премия, учрежденная немецким Фондом Тёпфера. Это происходило в Домжуре.

Помню, что там играл камерный ансамбль, произносились — по-русски и по-немецки — разные хвалебные речи. Были цветы, имел место и президиум. То есть все как всегда.

Но нет же, что-то было не совсем так, что-то непостижимым образом сопротивлялось безысходному в своей основе юбилейно-премиальному жанру. Какая-то легкая необременительность была во всем. Речи были не длинны и вполне уместны. В зале спонтанно возникали какие-то обаятельно-нелепые сцены. Сам собою отключался и вновь включался микрофон. Кто-то путал какие-то бумажки. Чей-то телефон неустанно наяривал «Синий платочек». Кто-то, помню, рядом со мной произнес: «Все, как обычно, идет Юзом». Именно так все и шло.

А церемония награждения закончилась тем, что его все-таки уговорили спеть пару-тройку песен. И он спел их.

Я слушал эти вечные (не побоюсь такого слова) песни бог знает в которую сотню раз и в очередной раз ощущал, как из этой дворовой интонации, из речевого низа чудеснейшим образом извлекается на свет божий и поднимается вверх, как флаг или как шампанские пузырьки, самое потаенное и драгоценное, что там есть, — а именно хрупкое целомудрие. Вечное чудо, к которому хрен привыкнешь.

«Юз, у тебя есть хоть что-нибудь святое?» — спросил его однажды кто-то из друзей. «Святого у меня, — ответил Юз, — до…»

И он посредством одного очень короткого слова, на минутку снятого с забора строительной площадки, наглядно и убедительно объяснил, до какой степени много у него всякого святого. По-моему, так оно и есть.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68